本文为“一原创”。未经许可,不得删除、修改或盗用至任何平台,否则将追究法律责任。

贵阳是一座“神奇”的城市。

2021年,在“中国最幸福的城市”里,

单子上有。

近年来大力发展“大数据”的贵阳,

GDP增速连续几年位居省会第一。

与此同时,在“中国现存最少的省会城市”榜单上,

也是多次出名。

有人说是“文化沙漠”“蛮荒”。

年初,我们和几个人一起看世界。

回到贵阳的青年又聊了起来,

真实的贵阳是什么样的?

他们中的一些人在这里创业,

疫情期间,全球首款滑板超级底盘推向全球,

有些人关注当地文化,即使旅游业放缓,

尝试过另一种朝九晚五的生活,

有人曾经接受过4块钱的时薪,用自己的积蓄去为自己的理想买单。

刚开业不久,就出现了疫情...

他们是如何积蓄力量,冲破沉浮,

跌跌撞撞,但终于走出一条明路,

抓住生命的微光?

参与调查的80后企业家曹宇腾说:

“贵阳的年轻人是多元的,可以跨界。

保持独特的‘野性’,不易束缚;

同时,他们也有当地的关怀,

我希望我能做点什么,

让当地的精神生活更加丰富。"

编辑徐莹、邓摄影

外界对贵阳的认识,似乎不可避免地喜欢这里的地理气候:云山雾罩。据说过去贵州贵阳有很多口误。

在这座“存在感不高的小城市”,有一群年轻人在不断地为它写着笔记,广东元銮就是其中之一。他是《孤独星球》在中国最早的作家之一,他领导的《黔东南州指南》和《贵阳指南》曾经是很多外地人进入贵州的必备之物。

如果导游只是站在玩的开心,吃的喝的游客的角度,那就没意思了。他阅读大量地方志和文献,与学者交流,实地体验和观察,甚至在贵阳创业、定居、结婚生子。所以,袁銮的口头或书面叙述多少能勾勒出贵阳的一些前世今生。

从他的介绍中,我们看到了一个可以怀旧的贵阳。明初,可考证的贵阳城开始修建。两堵城墙,九个城门,四个亭子围绕着城市里的生活。

目前“九门四馆”只剩下文昌阁,但旧格局存在于贵阳人心中:老城城门连在一起的地方,也就是云岩区和南明区的部分地区,就是“老贵阳”,文昌阁和不远处的喷泉是无可争议的闹市。

电台街,老贵阳的魅力就在这里。

贵阳不排外。毕竟,这座城市最初是由来自世界各地的移民建造的。在抗日战争中,这是一个稳定的大后方。各行各业的精英和沿海城市如饥似渴的民众突然涌入当时只有10万人的贵阳。即使这段往事并不为很多人所知,但一夜之间文学、艺术、医学、城市建设的繁荣还是改变了这座小小的山城。

整个城市是混合的,同时向西扩展。当贵州进入“基建疯狂”的状态时,贵阳也在着力发展“大数据”。这里气候凉爽,地质稳定,连电价都给了优惠政策,所以在城西,有一些山里的资料室。中国电信、腾讯、华为、苹果等公司的云存储服务中心相继落地。

大约在2015年和2016年,袁媛觉得越来越多的年轻人回到了贵阳。他们办展览,酝酿全新的城市文化,用不同的眼光看待或包装家乡的“遗产”。“我突然发现贵阳的气场好像聚集起来了,和以前标准三线城市半熟人社会的生活很不一样。”

去年底,贵阳的“独特女性展”

你为什么在北京工作,又回到贵阳?让我们问问他。“在这个城市认真做一件事,似乎总能得到超出我能力范围的认可,甚至带着一种偏好,这给了我很多认可。我觉得这种‘舒适区’特别好。在北京工作的那些年,我非常想念家乡,离不开这个地方。”

“机器人来来去去,请小心避开。”在贵阳白云区的一个智能制造产业园里,贵阳小伙曹宇腾把这句标语贴在了厂房的外墙上。这个企业是6年前和合伙人余川创业的结果。虽然疫情停止了流动,他们不得不暂时关闭一个海外办事处,但他们仍然通过元宇宙与世界各地的同行保持联系。

其中一个“机器人”,一辆无人驾驶的小巴正在测试道路上行驶。看到大家都在看什么新奇的东西,曹宇腾说:“很多时候,外界会认为贵阳不会做什么特别厉害的科技。”

曹宇腾和PIX无人驾驶小巴

2014年,在北京工作的曹宇腾去老家做活动,认识了当时从事无人机创业的于川。两个老乡聊得很好。当时贵阳的“大数据”发展政策刚刚拉开序幕。

后来曹玉腾因为家庭原因回到贵阳定居。“贵阳的娱乐很少,但还是有在贵阳土生土长的人想做点不一样的事。有面向农村的互联网公益教育,有苗族音乐的传播,有社区的共创,有屋顶种菜。这个城市还是挺有意思的。”

玉川建筑专业诞生。他从小学习编程,懂算法,喜欢做一些发明和硬件。2016年,无人机项目结束,余川邀请曹宇腾加入团队。他们两人共同启动了自动驾驶项目,希望做一个通用的、成本最低的底盘,可以承载移动空房间的不同功能,让城市生活更加智能便捷。这是一个有技术含量的想法,可以让更多人受益。

滑板式超级底盘

无人驾驶小巴的不同应用场景

简单来说,无人驾驶底盘就像一个“中间平台”。基于它,造车就像搭乐高,创造出不同的“模块化建筑”——景区的自动驾驶公交车、商圈的流动商店、养老社区的巡逻车...

无人机项目有一定基础,贵阳有投资人,有设备,有工厂。无人驾驶项目自然在这里扎根。最后,曹宇腾和于川成功研发了世界上第一个滑板超级底盘,现在他们正在努力打造无人移动空室。

安装在底盘上的机器人可以种树。

2018年3月,曹宇腾牵头举办了首届线下社区活动“黑客马拉松”,邀请了30多位工程师,都是来自美国、新加坡、日本等不同细分行业的大牛,其中不乏知名公司的负责人和来自高校的科学家。这次活动之后,贵阳政府也开始给予支持。最近一次线下黑客马拉松在贵阳数博会上举行。他们的无人底盘早已走出贵州甚至国外,为不同国家的人们服务。今年2月,当我们想做另一项活动时,考虑到新疫情的风险,团队发起了全球在线招募,为每位参与者提供了一台VR设备,并准备在元宇宙中制造一辆真正的汽车。

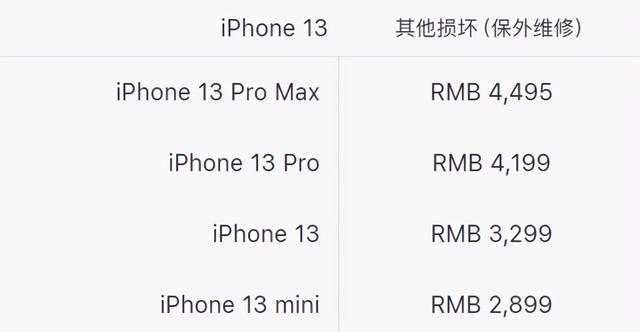

曹宇腾说:“贵阳这几年发展大数据。这有助于这座城市成为一个科技标签。以前,贵阳大概连个标签都没有。自动驾驶本身也是应用数据的体现,也是大数据、人工智能和实体经济的结合。其实贵阳一些服务老百姓生活的数据平台也走在了前面。”

工厂里星罗棋布的“小盒子”也是办公区。

团队成员

团队在北京、上海、意大利都灵等城市设有办公室,贵阳办公室外国人约占2/5。有在大型汽车零部件公司工作过的贵州人,愿意回来做无人驾驶项目。

三年前,曹宇腾受贵阳本地自媒体平台邀请,以“贵阳新青年”为主题进行分享。贵阳的新青年是什么样的?在曹宇腾看来,他们“首先是多元化的,可以跨界。除了商业,他们还有价值追求;”其次,保持独特的‘野性’,不被轻易束缚;最后,我们应该有当地的关怀,做一些事情来丰富当地的精神生活。"

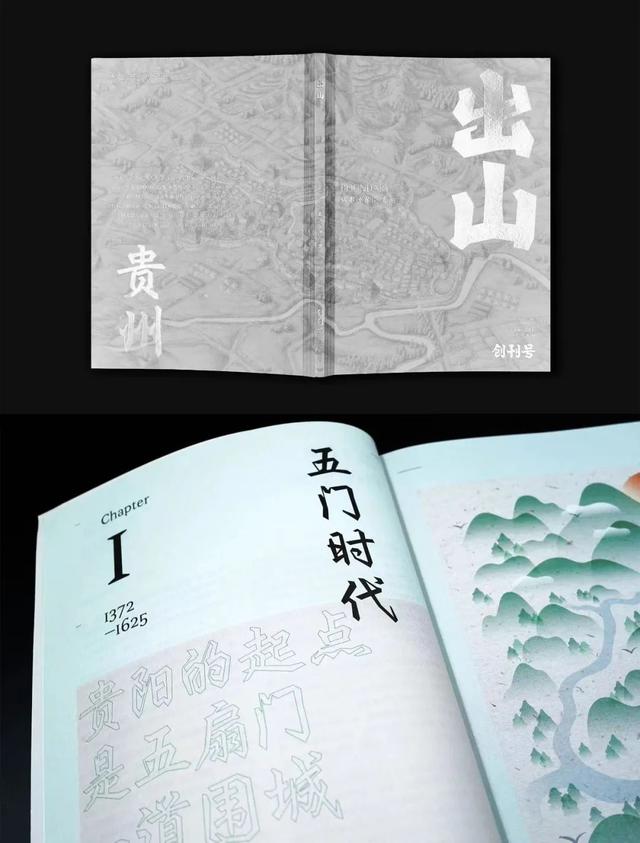

付豪和杜亚梅可以算是“贵阳新青年”了。2021年,杜亚梅与袁銮合伙编辑制作了一本关于贵州的乡土书《出山》。第一集,贵阳城600年,前世今生,天上地下,人文人生,一口气讨论完。

杜亚美2016年回到家乡贵阳,给这座城市的文学生活带来了改变。最初在上海,她从事广告和展览行业。回来后,她向前任老板借了一个展览项目,断断续续在贵阳举办了一些商业艺术相关的展览。

她和朋友穆志伟还推出了“贵阳哇”,一个专注于当地年轻人生活方式的自媒体平台。“有时候人们觉得贵阳是文化沙漠,但是很棒的年轻人回来了,围绕城市文化做了一些事情,只是没有得到系统的关注和梳理。”

贵阳本土展——pump love环保主题展

《贵阳新青年》分享会最早是杜亚梅和她的团队组织的。到了第三次,他们遇到了一号。当时,他已经参与拍摄了许多关于贵州的视频,其中一些视频发表在微信官方账号“时迁金声”中。此后,两个团队不时合作,继续记录当地的青年故事和生活方式。翻翻过去三年的“笔记”,可以认识在楼顶开篮球公园的人,住在山脚下做自然营的人,开便利店的说唱歌手,相声演员...

一号和杜亚梅也从工作伙伴变成了夫妻。辽宁人易浩,30岁辞去体制内工作,成为“贵漂”进入一家传媒公司,从而“贵”。

2020年疫情爆发时,他们的平台或时不时整合新消息,或尽力协调贵阳一些商家给医护人员消费优惠,或收集疫情跌宕起伏期间贵阳人的生活记录,把静止的彩色剪辑做成“网上展览”——疫情期间的第一顿饭、第一次聚会、第一次旅行、第一次婚礼...正如杜亚梅所说:焦虑之下,学会随机应变,多读书多运动,接受慢节奏,在疫情的间隙享受生活,生活终将给工作带来灵感。"

郝与杜亚梅

夫妻俩认同一个观点:大城市的生活和工作方式,不能直接克隆到贵阳这个西南小城。在这里出生和生活,往往更有朝气。

比如摩托车,中国最高级别的摩托车赛(CSBK)就是从贵阳走出去的。一号曾经在路口等红灯的时候数过摩托车的数量。“红灯的持续时间是42辆摩托车通过一个十字路口。贵阳山多,隧道多,总是要过桥,爬山,下坡。骑摩托车的人自然很多。”

采访对象之一的何爽同样热爱越野摩托车。

贵阳人喜欢喝酒,白酒就不用说了,但是工艺文化也在发展。易浩告诉我们:“贵阳有一个本土的工艺品牌叫TripSmiths。他的酒厂几乎每年都会举办派对,在水库边露营,在河里戏水、游泳、钓鱼。”

一号和他的团队记录的贵阳年轻人

一号工地

“贵阳周围有很多山和洞穴。如果自己玩,成本可以很低。”2021年初,一号和他的团队伙伴组织了一次洞穴探险,由身为蓝天救援队队长的老大哥做向导,准备了头灯和雨靴。所有的花费只不过是油钱和一顿饭。

杜亚美和一号所描述的,不过是人生的另一种可能:朝九晚五的可能。至于业务收入,一号表示,贵州这几年发展很快,会把更多的钱花在宣传、文化、创意上。但是对于以自媒体为生的人来说,贵阳并没有大量的客户,比如金融、酒类,这些都是当地不可多得的大客户,也可以养活自己。

我们遇见傅亦豪和杜亚梅的咖啡馆在太平路。一条短街上满是咖啡馆和新餐馆。

这条新的“网络名人街”在2019年还是贵阳市中心一个冷清的角落,但在疫情期间变得热闹起来。说唱音乐组合SIDE的三名成员租了一个小独栋房子,开了一家叫FRIDAY的便利店。一楼和一般便利店一样,只不过卖的酒比较多,二楼像个小酒吧,分享质感音乐,周末不定期开派对,花两块钱买瓶水,就可以参加。

一方的三名成员

一次星期五

这边,有三个来自贵阳的成员。何爽和PT曾经是深圳的hiphop音乐厂牌。谢先勇拿了很多说唱相关的奖项,还去美国学习了一年。

陆续回到贵阳后,他们一边开店谋生,一边做音乐追求理想。他们这样解释SIDE:音乐不作为谋生手段后,更自由了。

其实何爽对便利店是有希望的:“能不能做个社区化的地方?回家的路上和朋友约好买点喝的,聊聊天,听听好听的音乐,不是那种不耐烦的音乐。在店里展示一些小画和杂货,营造一种安静但年轻的状态。”

市集音乐一角,摄影:何爽

没想到,便利店着火了。贵阳的夜生活其实很丰富,人们有时会熬夜。夏天的傍晚,最忙的时候,汽车几乎开不进太平路,摩托车也有上百辆。巷子里的车把后备箱打开,就地摆摊做生意。

人来聚会,这不是何爽预料的。“在嘈杂的环境下快速消费一些东西,和真正听音乐、去音乐节看演出完全是两码事。”

便利店关门后,他们对原址进行了改造,新开了一家具有贵阳味道的日式小酒馆。开始在餐厅挂年轻艺术家朋友的作品。

去年冬天过后,疫情反复,生意冷清。为了红起来,他们没有停止分享音乐,做活动,有时还尝试短暂的剧闪。

在一家日本酒馆

“毕竟做餐厅不是我们擅长的。很多活动,热闹过去了,昙花一现。不做也没用。最好的摄影师、音乐家和艺术家似乎都在北京和上海。如果你自己什么都不做,住在这里有什么意义?也要寻找出口。不然开个饭店,过日子也挺好的。为什么想这么多?”

但何爽和同伴们绝对看到了贵阳的好:慢下来,静下心来,停下来,不会被盲目推开。

“在贵阳做事可以沉淀。在很多大城市,我们首先要解决的是生存问题,我们永远在选择,而不是完善。看看贵阳的精酿啤酒,积累的很好,出门很自信。调整好自己,做好准备,然后重新开始。”这是关于工作和生活的。

三棵岛图书馆藏在贵阳市中心的一个居民区,很难找到。但只要进了院子,就进了爱丽丝的“兔子洞”。书,环境,展品,家具都摆满了。贵阳下雨天,小图书馆特别温暖,像做梦一样。

2019年12月,三科岛正式开业。不到一个月,疫情开始,刚开业就停业半年。策展人方静说,重启日主要是gap学生在贵阳度过的。直到现在,在三棵岛最常出没的都是那些充满活力的面孔。

我是贵阳人,方静,在北京淘过不同的媒体。2016年左右,她决定做一个图书馆,一个空让人学习的房间。我辞了工作,断断续续在北京试了三年。场地、租金、商业模式...困难可想而知。虽然得到多方帮助,但她还是在2019年回到贵阳,在家乡开了图书馆。“我想通了。在贵阳,我必须用我的存款支付。如果我实验这件事,可以持续五年。那就去做。”

房子租出去后,打通一两堵墙,把木头刷上油漆,把自己的书、别人捐赠的书和专门找来的书搬进去,一个包含文学、历史、艺术甚至儿童阅读的小图书馆就完整了。

方静先生。

存放借书证的角落

“我在北京经历了互联网的大繁荣。到现在,我好像觉得,你是不是有点累了?看了大起大落,才知道自己赶不上风。我只能做自己擅长的,想做的,其余的都不会成功。”

来三科岛读书的大多是刚上班的学生和白领。方静估计,如果在北京,白领的比例可能会更多。“北京很多工作的成年人,他们的压力不是喝一杯酒跳一跳就能解决的,也不是吐一口就能释放的。毕竟身处一个复杂的系统,大家真的需要静下心来才能应对自如。还是要学习。”

方静发在朋友圈的照片,她说

“时代一砖一瓦,但我们欠这份优雅”

方静回来开图书馆,有两个感触很深。她说:“首先,在大城市,如果有买房的压力,你得先谋生。想做点有意思的事,就得奋斗。毕竟时间和精力是有限的。回来后我常常想,贵阳这个能出好的文艺作品的地方,有大把的时间去思考与世界和他人的关系。

其次,有一次,一个北京出差的女生进来散步,问:要不要做“体验空房”?我笑了。人的思维会受到环境的规训。这种城市间的理解和言说空太北太北了,成了一种思维定势。实际上,这是一个图书馆。"

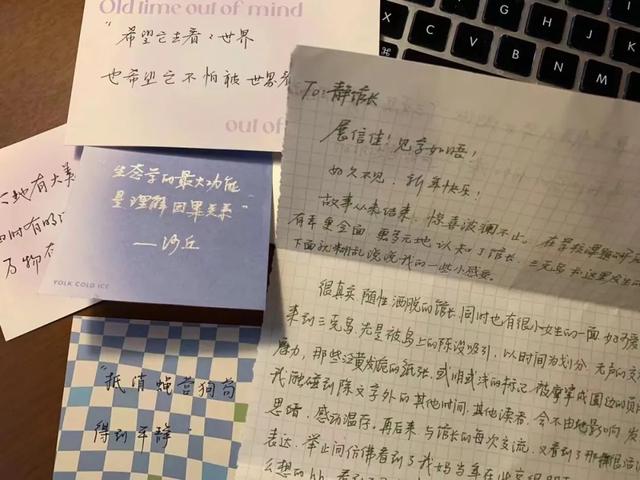

来的读者多了,自然就熟悉了。当他们打理方静的店铺时,他们可以承担起“一日馆长”的职责。除了打理图书馆,方静还在贵阳承担了一些品牌推广工作,大部分一起完成工作的朋友都可以从这些忠实的读者中寻找“我像一个HR”。

方静夫妇和一日图书馆的董事们

方静收到的读者来信

方静算了一笔账。她刚开店的时候时薪4元,现在差不多10元。如果有一天,积蓄烧完了,店铺真的撑不下去了,怎么办?

“那就关机。我试过,如果市场真的不需要,我也不遗憾。开馆后申请了新的微信号,现在有970多个好友,都是这两年的成果。如果我还在北京,也许我面对的还是我熟悉了十几年的同一批人,我对人的理解不会开阔。回来后,贵阳让我逐渐摆脱了被管教的感觉。这个城市的人们给予了很多热情的反馈,我尽力给它带来一点东西。多么美妙的事情。”

舒畅和田桓应该算是80后的第一代,在上海深深的漂泊和漂泊。他们学的是工艺美术,贵州人看到外面的世界后去贵阳打拼。回顾过去十年,我们抓住了机会,也错过了机会。

10年前,贵阳的咖啡馆很少,就算有,也是会所和商务洽谈。在桂阳认识舒畅和田桓后,两人一起开了一家咖啡馆,认真卖咖啡,于是“土咖啡馆”应运而生,并且非常成功。在最忙的时候,它有八家分店,人们坐在商店前的长凳上,排队等着喝咖啡。

在土咖啡馆里,田桓和舒畅的家人。

为了开咖啡馆,去云南找豆子,舒畅用插画做记录。

在开咖啡店的同时,舒畅不忘做平面设计,还做面料、木工、首饰...2013年,妻子妮妮被陶艺吸引。一家三口去景德镇住了两个月。妮妮学手艺,带孩子,陪她。得知后,夫妻俩以女儿的名义成立了陶艺工作室“舒和舒”,设计图案,制作杯盘。

舒畅的妻子妮妮

幸福的

田桓在咖啡店投入了更多的精力,挑选咖啡豆,学习烘焙。同时一直在做空房间设计,还和朋友组建了乐队,自己做鼓手。

现在咖啡馆里年纪最大的员工都当爸爸了,年纪大的员工也有了自己的咖啡馆。贵阳咖啡市场竞争激烈,独立咖啡馆、连锁咖啡馆、社区咖啡馆遍地开花。土从最高峰时的9家店缩水到1家。

田桓

田桓告诉我们:“如今,贵阳有这么多咖啡馆,喝杯咖啡真的不难。我们重新设计和装修了这家店,让它变得更简单、更明亮,就像当初一样。疫情发生后,一些撑不下去了的店铺改成了喝咖啡,我们也想尝试一下,但最后都没做。现在来土的老客人,想要的可能不仅仅是咖啡,还有无法替代的回忆。”

舒畅插图

另一方面,在为事业奋斗的同时,孩子们也到了上学的年龄。田桓的妻子忙于工作,她的女儿进入了贵阳一所很好的学校。他不得不更加关注孩子的阅读。“盯着孩子读书真的是一件让人崩溃的事情。”

疫情开始后,舒畅就在想,如果自己病了,家人该怎么办。所以这几年他的很多精力都放在了让陶瓷艺术工作室进入良性的自我循环上,设计、金工等个人兴趣暂时被拉低了。他在老婆眼里很有危机感,很活跃。“我一说出想法,他就开始在笔记本上勾画细节。总是写作,画画,思考。”

这种思维多了,舒畅对女儿的教育也越来越平和:“成绩好,大学好,工作好,是我们这一代人的常规思维。但是很多人从好大学出来,却要一边寻找梦想一边在陌生的城市工作,然后下一代可能也要经历同样的循环。

我觉得现在的年轻人做事比我们刚出社会的时候更累。他们接收的信息太多,每条信息的有效持续时间极短,所以他们总是在寻找。作为父母,就做一些孩子能接手,她也感兴趣的事情吧。“陶艺工作室,就是要朝着女儿的‘传承’方向努力。

舒畅一家

在贵阳,辞职回老家,或者在不太顺利的情况下发财,都不是什么新鲜事。袁銮在《出山》中写道,1901年,一位饱经沧桑的老人回到家乡,执掌教鞭,开展新式教育,随后一批人加入其中,改变了“这座城市长久以来的思想边界”。

在贵阳各种边界迅速扩张的今天,自然有一批年轻人陆续回来,适应它的科技、艺术生活、气质、新陈代谢的大趋势,加上自己的小总和,自负盈亏,逍遥自在。用袁云的话来说,这是在二三线城市长大的孩子,除了离开家乡,回家找一份稳定的工作之外,“过自己的生活”的可贵勇气。

不是每个人都要这样,这也不一定是完美的人生,但一群人的努力可能会成为另一群人的勇气。

部分图片由受访者提供。