图片@视觉中国

文|财经无极,作者|山核桃

2021年最后一天,罗振宇带着跨年演讲来到成都,面对台下12000个空座空。

在碎片化时代阅读的当下,很少有人会花一整段时间去做一场演讲,哪怕他是罗胖。但毫无疑问,作为中国知识付费的先行者,罗振宇并没有放过任何一个风口。在跨年演讲前,罗胖用“在线文档”发起了一个问题:“你认为今年的跨年演讲必须回答什么?”

虽然这一次的“时光之友”没有创造出和往年一样的刷屏效果,但这份文件创造了一个新纪录——近10万网友涌入,留下了超过30万字的问答。

巧合的是。总是玩的哔哩哔哩在他的新年晚会上也选择了“在线文档”。

在一份名为“B夜野节目组”的网络文件下,晚会的反应以另一种“二次元”的形式呈现在互联网世界。

从办公软件到社交形式,“在线文档”的圈子不是偶然的。有人把它当成新的社交场所,有人把它当成新的流量入口。从更广泛的角度来看,这种来自文献的“社会复兴”引发了一种新的思考:

现在是2022年。我们需要什么样的社交媒体?

加油!来在线文档聊天吧!

2021年12月24日22: 00,一个普通的夜晚,还在为周末奋斗的吴越,从书里抽出身来,在电脑前创建了一个在线聊天文档。

“我希望这份文件能帮助你从回忆中找到前进的力量。”吴越在文件开头这样写道。让她没想到的是,从12月24日开始,emo半夜制作的一份文件,短短几天就写满了6万多字。这份略显庞大的网上文档,写满了属于一所高中的一切——“五月的石榴花”“遍地的银杏”“毕业的篝火晚会”......这些意向的记忆,构成了一片属于吴越的“互联网私有地”。

2021年的最后一个晚上,巧克力和他的朋友们经历了一场特别的除夕派对。在一份名为“B夜野节目组”的网络文档中,巧克力获得了在虚拟世界中一边点零食一边看晚会的新体验。“小破站太有味道了。”

在这里,你不仅可以找到你偶像的专属支持区,还可以找到你现实世界的朋友。甚至,有人直接在这里开启了一个“元宇宙”:你可以通过这种形式实现你的“工业梦”。

(来源:《哔哩哔哩跨夜野节目组》截图)

社交、分享和情感宣泄.....一张网上的表格,浓缩了几乎所有关于赛博朋克的元素,这也难怪现在很多年轻人直接在豆瓣和微博上向网友喊话:

“加油!快来聊在线文档!”

但是,如果把时针往前拨,人们对“在线文档”的印象大多会停留在效率工具上。

相对于今天的社会属性,“网上文档”有两个著名的“圈外历史”——一个是“一个救命文档的24小时”,造成了郑州暴雨期间的刷屏现象;另一次是在“双十一”期间抓获扒手的“双十一主播攻略文档”。

虽然两轮的时间节点不同,但都释放出一个重要信号:网络文档已经超越了单一的工具属性,兼具公益性和社会性,其应用场景也不局限于办公领域,而是渗透到人们生产生活的方方面面。

这是产品经理们没有想到的。毕竟作为典型的B端产品,在他们的愿景中,企业客户是比服务千万用户更务实的选择。石墨文件的创始人吴冰和吴杰曾坦言,他们的目标是“服务中国前1000家企业,然后影响更多的企业和更多的人”。

但是为什么一个B端产品能吸引C端粉丝呢?要回答这个问题,我们需要回到“在线文档”本身。

从产品要素来看,“在线文档”的运营属性和信息过滤性较低。

作为一个典型的轻量级应用,“在线文档”可以在多个端口同时创建和共享,如果文档所有者没有权限,几乎每个人都可以查看这个文件。另一方面,在文档创建的前期,会根据主题或人数设置表格、提示或索引,在相关规则的指导下,剔除冗杂的信息。

毕业一年后,为了联系大学同学,李萍还建立了一个“在线文档”供同学们聊天。在这份网络文档中,李萍设置了发帖格式和回复格式:“发帖格式为:表情符号+主题,回复格式为Re:+内容。”

(资料来源:受访者)

在这样的规则下,围绕话题和索引,相对于微信群里多人聊天产生的“碎片化”信息,“在线文档聊天”通过提前整合消息,让聊天更加有效和精准。

当然,另一个不容忽视的是,网络文档的匿名性刺激了用户的参与。

在互联网已经成为实名登记制的当下,网络中的个人ID几乎成为了现实的体现,在信息的可追溯性下,用户的参与积极性大大降低。而在线文档中,用户可以躲在文档中,根据话题自由聊天,没有人会刻意去追查单个信息的来源。

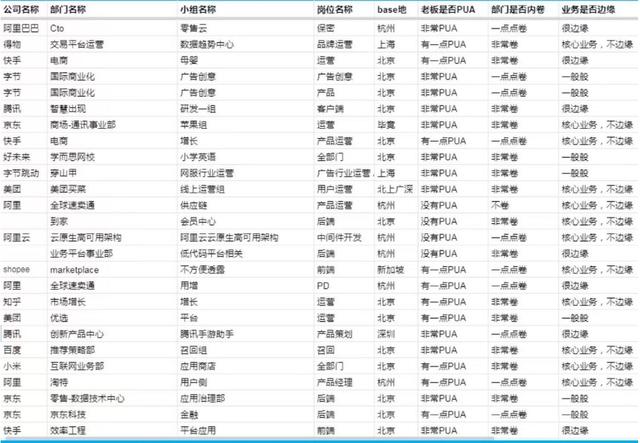

静脉里疯传的“互联网公司一线领导黑名单”,很好的印证了匿名的重要性。如果不是匿名的,这份文件可能就不复存在了。因为在这份“防雷提示”中,来自近200家互联网公司的员工集体说出了领导和业务的心声。

取代了微观的产品视角,回归到更宏大的传播架构,“线上文档”实际上搭建了一个“多对多”的围观广场。在这个“嘈杂”的交流广场里,信息的流动性和开放性得到了保证。离开现在被视为常态的“私人领域概念”,某种程度上,这是社交媒体典型的回归和复兴。

历史在此转折。

30多年前,万维网之父伯纳斯·李(Berners Lee)这样解释他“编织网络”的初衷:“我的初衷是把它设计成社交媒体,通过它与他人分享想法。”也是在这个时期,学者胡勇第一次看到了水木清华论坛。当他还在传统媒体工作的时候,他是这样评价这种社交媒体的:“让世界各地的人在一个空的房间里自由互动。”

这些互联网的早期使用者可能没有想到,社交媒体的历史竟然在30多年后又回到了最初的样子。

社会复兴,一种偶然的必然。

但在大多数人看来,这场“社会复兴”其实一开始更像是一场暂时的意外。

一个原因是来自监管部门的压力。作为中国互联网历史悠久的社区,2021年,豆瓣集团因监管原因集体逃离“在线文档”。以流量最大的豆瓣鹅群为例。在全站宣布“不回复”期间,热衷吃瓜的“八鹅团”将讨论转移到“在线文档”,正式开启“版本聊天”模式。

另一个原因在于中国社交媒体独特的生态。因为如果我们把中国社交媒体的发展历史和网络文档的历史做一个对比,会发现一个有趣的现象。这两条线在十几年前几乎泾渭分明,一个专注于C端,一个专注于B端,没有太多交集。

学者们大多将中国的社交媒体分为四个时代,即BBS(如天涯)、娱乐社交媒体网站(人人网等。)、“微资讯”社交媒体时代和垂直社交媒体时代(微信等。).

中国人民大学传播学教授彭岚将社交媒体按照属性分为五类:创意发布(博客网站、论坛网站、微博)、资源分享(图片分享网站、视频分享网站、评论网站等)。)、协同编辑(wiki、社交问答网站)、社交服务和C2C业务(淘宝和团购网站)。

然而,无论如何划分,有一点是他们的出发点惊人的一致——都是为社交而生。

以天涯为代表的传统论坛时代,孵化了早期的社交娱乐场所,或在严肃或幽默的“论坛文化”土壤下,诞生了高质量的帖子。以微博为代表的“微资讯”时代,搭建了去中心化的人群场景。论坛结束后,这里成为“人人都有麦克风”的新表达场所。

就连帮助腾讯抢到移动互联网“站票”的微信,一个内敛的效率主义者张小龙,也在很多设计细节中注入了典型的社交色彩——比如“摇一摇”、“朋友圈”。这些生动的案例都说明了一点:

参与、开放、交流、对话、社群、连接——社交媒体的基本特征几十年来没有丝毫改变,只是产品经理的野心和巨头们在C端红利耗尽时的流量焦虑。

另一方面,国内在线文档的竞争却出奇的平静。

相比社交媒体的复杂时代,网络文档的兴起需要追溯到2011年左右。

当时还没有创业的雷军,刚刚从求伯君手中接过金山接力棒。作为曾经与谷歌、微软分庭抗礼的传统办公巨头,金山办公恶毒地提出了“All In Cloud”的战略。比后来的互联网厂商更早意识到“云办公”的风口是从海外归来的吴冰和吴杰这对孪生兄弟。他们在武汉光谷一间简陋的办公室里开始了自己的创业项目——石墨文档,这是当时国内第一款支持实时协同的云办公软件。

但在2014年前后,C端和B端之间的互不干扰墙逐渐被打破。随着互联网巨头向B端市场转型,腾讯、字节跳动、阿里等互联网巨头相继推出了自己的综合办公平台,依附于企业微信的腾讯文档、舒菲文档、钉钉智能文档应运而生。

这个关键节点改变了后来的一切,也为“在线文档”的发展埋下了伏笔。

然而种种迹象表明,先手和后手都没有意识到这个伏笔。从如今“在线文档”的江湖格局来看,无论是以金山文档、背靠互联网大公司的云文档产品(腾讯文档、飞书文档、钉钉文档)为代表的专业厂商,还是以石墨文档为代表的特色鲜明的独立厂商,在他们的话语体系中,“社交”并不属于办公场景,安全、高效、协同才是B端产品的核心理念。石墨文档的创始人吴杰解释了这一点:“石墨文档主要关心三点:兼容性、安全性和集成性。”

他们中的大多数都忽略了在线文档和社交媒体之间的最大公约数——参与、协作和连接。某种程度上,“在线文档”的社交形式更像是早期的论坛或贴吧。让信息更平等地传播和流通,这其实是嵌入“在线文档”的底层逻辑。

网上那么多文档,为什么腾讯总是出圈?

一个有意思的细节是,从雨雪救灾,到互联网厂商的档期,到双十一省钱攻略,再到现在哔哩哔哩的狂野跨年,几乎所有的破圈事件都发生在腾讯文档里。

就在去年,在腾讯第二季度财报中,腾讯董事会主席兼首席执行官马特别提到了“腾讯文档”:“在河南洪灾期间,我们基于云的高效办公解决方案“腾讯文档”发挥了协同编辑功能,在帮助救援人员对接受灾群众信息方面发挥了重要作用。”

马的“协作”是“在线文档”的后台,而腾讯恰好是第一个看到“在线文档”C端红利的大厂。如果说大部分“线上文档”是自下而上的众包制作,那么腾讯文档就是自上而下的植入。

一个容易被忽视的时间背景是,相比石墨、金山或钉钉,腾讯进入“在线文档”较晚,但由于巨大的流量池,腾讯文档的用户增长率呈现出快速增长的态势。

2018年,腾讯文档上线4个月后,月活跃用户已经突破1600万。2014年诞生的石墨文档用了4年时间积累了数千万用户。到2020年3月,腾讯文档月活跃用户突破1.6亿。

这要归功于腾讯的先天优势——左手QQ,右手微信。与其他在线文档产品相比,在社交和分享属性上,“腾讯文档”可以通过多种形式直接分享好友,减少操作链条,更加便捷,更加精准。当被问及为什么选择腾讯文档时,吴越的理由很直白:“是因为可以转发到朋友圈”。

除了优势,“在线文档”也为腾讯带来了新的机遇。

在“互联互通”的大背景下,“腾讯文档”的出现为腾讯修复流量生态带来了利好消息。

此前,《财经无极》在《微信进入“去哪儿拆”阶段》中提出了一个观点。“墙”拆除后,对腾讯来说,并没有太多的好消息。最核心的原因是,随着解禁,微信的“流量池”属性正在从私有领域向公共领域转变。随着各方面链接的涌入,微信本身可能面临被“管道化”的危机。

但来自豆瓣团、微博或淘宝等平台的“腾讯文档”链接,为腾讯的流量生态注入了新的可能。当这些流量来自公共领域,依靠弱社交关系重新进入腾讯的流量池时,如何转化依然考验着腾讯下一步的策略。

毕竟腾讯文档的优劣是显而易见的。腾讯文档可能是B端最社交的,但不是B端最多的办公软件。早在腾讯文档推出之前,石墨文档已经在B端深耕两年,更不用说与WPS建立品牌壁垒的金山办公了。

财经作家吴晓波曾在《腾讯传》中评价张小龙和微信:“新时代,微信为腾讯抢到了移动互联网的第一张‘站票’”。这一次,在流量焦虑的关键时刻,“腾讯文档”或许能帮助腾讯再次找到新的社交船票。

我们需要什么样的社交媒体?

对于“在线文档”的讨论,无论是从业务维度还是传播维度,可能都需要在历史的旧纸堆中找到更好的解释框架。

这是一个历史“推己及人”的过程。无论是早期的博客,还是后来的SNS,他们的创作故事大都大同小异:每一个创作故事里,都有几个大胆的网友,往往基于不同的需求,试图做一个去中心化的小型社交网站。

在《社交媒体简史:从纸莎草到互联网》中,英国传播学者汤姆·斯坦迪奇(Tom Standich)用一本300多页的小册子向人们展示,如今的社交媒体不过是“新瓶装旧酒”。从古罗马的字母系统到今天的社交媒体——“博客是新的宣传册,微博是新的咖啡馆,媒体分享网站是新的笔记本”。

纵观社交媒体历史长河中的各类社交媒体,有一条共同的线将它们连接在一起,那就是它们都是建立在人与人之间的分享之上的。

因此,从这个角度来看,没有必要过分神化“在线文档”的作用。只是贴吧或者论坛的2.0版本。除了在重大公共事件上的影响力,它的综合作用是今天的微信、Tik Tok、Aauto快甚至小红书都无法超越的。

然而,作为一个轻量级的工具应用,“在线文档”的出现可能会呈现出一个重要的趋势——人们期待回归社交的本质,在虚拟的网络上进行平等的对话。

五月说,大部分时间,她的社交还是在微信上,“在线文档”更像是一种新的尝试,但她已经很久没有体会到这种平等对话的感觉了。

现在的年轻人因为各种原因逃离豆瓣、微博甚至QQ,但人的生活离不开对话、分享和社交。

正如汤姆·斯坦迪奇(Tom Standich)预测的那样,无论未来社交媒体将采取何种形式,有一点是明确的:

“它不会消失的。”

(本文受访者均为化名)