销售价格可以是成本价的8到10倍,但是不赚钱。中国版的Lululemon还能有意义吗?

作者|胡沛编辑|罗丽娟

以流量逻辑起家的Keep冲刺IPO,虽然“上市出血”,但也为国内健身赛道迎来了一个小高潮。

招股书显示,Keep平台2020年和2021年的月平均活跃用户分别为2970万和3440万,其中2021年第三季度的月平均活跃用户(MAU)达到4175万。

国内健身热潮持续高涨,尤其是女性市场。从2018-2020年的天猫消费数据来看,女性在体育市场的消费占比逐年上升,女性健身服饰品牌的发展也迎来了新的机遇。

在国外,瑜伽服品类“鼻祖”Lululemon的市值已经超过400亿美元。受此影响,资本也在运动服装垂直领域,寻找中国版的Lululemon。

产品定位于女性健身服装品牌,如runaway Lori、MAIA ACTIVE、Particle Fever、Minneapolis等。,已获得融资。

“Lululemon告诉市场,对瑜伽服仍有需求,目前,这些国内挑战者正试图告诉消费者,产品不只是像Lululemon那样。”在女子健身服装赛道工作多年的王乐妍(化名)告诉全天候科技。

但从整个赛道的发展来看,国内品牌对市场的品牌化教育还处于初级阶段,以至于需要用极高的营销费用来促进销售。甚至百万粉丝KOL的“代工”产品,比品牌还能赚钱。

另一方面,安踏、耐克等传统运动品牌也在加码女性运动鞋服产品,全赛道的竞争逐渐成为一片红海。

为了加快品牌化进程,抢占更多市场,新品牌不得不加快融资。

然而,在新消费投资大撤退的当下,“谁能融得更多,谁就能先活下来?”一家健身服装公司的品牌人士如此表示。

01 热潮之下:“贴牌”横行,品牌难"目前,市场还没有到品牌化的阶段."王乐妍说,“只有Lululemon产生了品牌效应,获得融资的几个品牌,其实品牌建设并不成功。”

这也让Lululemon成为女性健身穿搭赛道中不可回避的话题,国产品牌纷纷举起“中国Lululemon”的大旗。

Lululemon的诞生和崛起,一方面得益于20世纪末,运动服装巨头专注于综合性运动鞋服的市场竞争,使得女性运动的服装需求得不到满足。另一方面赶上了瑜伽文化的热潮,瑜伽服饰一片蓝海。

24年,Lululemon以一条瑜伽裤引领潮流,成为运动服饰的“新巨头”。截至3月1日,美股盘前交易市值为407.51亿美元。去年11月,其市值一度达到600亿美元。

从营收来看,2010年到2020年的十年间,Lululemon翻了12倍。2021财年,公司预计收入62.5亿-62.9亿美元,利润率高。

Lululemon单价很高,一条瑜伽裤在国内的价格大致在750-1000元之间。这也让其毛利率更高,过去四年平均毛利率高达55%,超过耐克和阿迪达斯。

Lululemon天猫店,一条“鲨鱼裤”贵到850元。

但由于Lululemon售价较高,女性健身服装的低端市场需求并未得到充分满足。

2015年前后,在Lululemon市值一路走高的情况下,国内女性运动服饰创业迎来了一波小高潮,Lori、MAIA ACTIVE、Particle Fever(粒子热)等品牌如雨后春笋般层出不穷。

但从目前行业整体来看,健身服务赛道的市场集中度并不高。

安监总局数据显示,2021年,中国瑜伽服装行业市场规模达到141亿元,年复合增长率为16.38%。预计2022年瑜伽服装行业市场规模将达到156亿元。

根据销售额位居行业前列的迈亚ACTIVE和Lori官方提供的数据,2021年,他们的销售额刚刚突破3亿元的门槛,两个头部品牌加起来的市场份额只有4.3%左右。

“早期整个行业发展不规范,所有品牌都处于代工阶段。”王乐妍说。

所谓贴牌,是指卖家去服装批发市场或工厂扫货,拿到合适的衣服再贴上自己的品牌标签,然后卖给消费者。

在这种形式下,整个行业的发展非常混乱,进入门槛极低,低质产品层出不穷。但由于消费者对此类产品认知度不高,在价格低廉的优势下也能被市场接受。

"有许多小而分散的个人品牌存在."王乐妍说。“很多淘宝店还做贴牌生意,一个健身博主就能拿到货,贴上标签,卖给消费者。”

对于国内瑜伽服品牌创业者来说,这是目前最棘手的问题。小而散的品牌以更实惠的价格吸引消费者,“代工业务”仍占据较大市场份额。

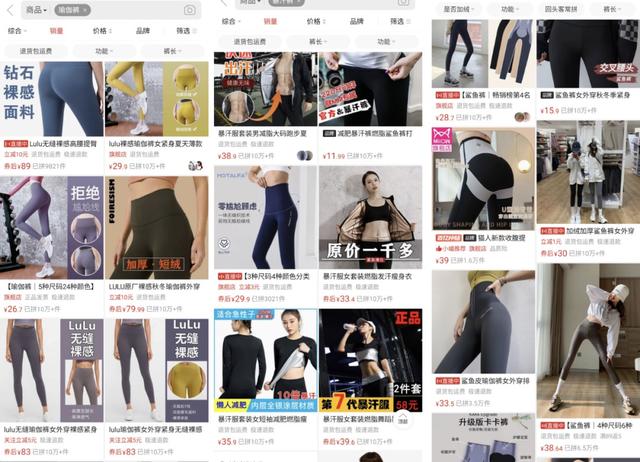

搜索“瑜伽裤”,电商平台上有大量价格在百元以内的产品。

另一个不利的竞争因素来自服装巨头。近年来,耐克、阿迪达斯、斯凯奇等品牌加大了女性运动产品的研发力度,ZARA、HM、Gap等不甘寂寞的时尚女装也纷纷推出运动系列产品。

整个市场的竞争已经是红海,瑜伽服品牌的品类优势正在逐渐下降。

02 超高的毛利率,却不赚钱?而且问题不仅仅在激烈的竞争中。直到现在,健身服装的供应链还不完善。

虽然有些创业者想在产品上做优势,但是早期的供应链包容性不够。

专注于服装赛道投资的CVC投资人杰伊(化名)告诉全天候科技:“疫情爆发前,很多工厂接受了安踏、耐克这样的大品牌的订单,已经满足了产能。很多服装厂都不愿意接受产量只有几百或一千的订单。”

MaiActive的创始人王佳音也透露,这也需要一个耐心的供应链来伴随品牌的成长。“比如我们从一开始就合作的一个供应链,在早期,一个订单的最小订货量只有200件,供货价格会比较贵。但是到现在为止,我们可能单品可以到2万到3万。事实上,它的供应链中基本没有消费。”最终,双赢的局面将由双方的认可和信心来检验。

“但疫情过后,国内很多工厂慢慢开始有了接小单的意向。”杰伊说,受服装行业向“快速逆向”模式转型的影响,供应链中多款式和小批量服装的生产也在增加。

供应链的态度是一方面,根据王乐妍的说法,中国实际上只有少数几家工厂制造技术和链条相对完整的健身服装,除此之外,产品质量可能参差不齐。“不能保证提前期”的问题依然存在。

以一件运动文胸为例。在供应过程中,需要涉及到支撑、扣料、各种面料等等,有些步骤需要手工缝制。有的产品甚至供应商可以达到40家,但是一个链条扣不上,一批货就很难上市。

目前虽然各大品牌都在努力自建工厂加强产业链和成本的控制,但是自给自足的产量并不多。一方面,建立一个大容量工厂将是一项巨大的投资;另一方面是因为风险太高。

王乐妍认为,其实品牌前期很难判断哪些产品能成为爆款,哪些产品会滞销。即使有爆款产品,上一批货也就一个空卖出去,下一批货也需要很长的周期才能生产出来,以加速的速度投放市场。已经错过了畅销阶段,谁也不敢保证这一批产品会不会继续畅销。

然而,王乐妍的健身服装品牌在2021年误判了市场,导致销售损失5000万元。

目前很多品牌都在引入大数据和信息化的后台建设,试图用大数据和标准流程预测消费者的喜好,完善从生产到上市的流程。

“但从实际效果来看,可能可以改善20%的情况,大部分需求仍然无法准确及时预测。”王乐妍说。

上述问题得不到妥善解决,直接影响了品牌的盈利能力。

据一位接近服装产业链的从业者透露,健身服的毛利并不低。“做这种产品的工厂很少,他们的成本价其实在业内也不是什么秘密。以一条鲨鱼裤为例。拿50元的低端品牌成本价来说,150元的价格,毛利率可以达到67%。”

而所谓的主打中产阶级的产品,一条鲨鱼裤能卖到400-500元。"售价可能是成本价的8到10倍。"上述人士表示。

然而,品牌在营销方面投入巨大。一位接近暴走萝莉的从业者透露,暴走萝莉仅在营销成本上就能占到总营业收入的40%,而且“这是行业内的平均水平。”

失控萝莉产品图

综合来看,即使毛利率极高,这些品牌除去营销成本和企业管理成本也赚不到钱。

不像品牌,单个卖家的利润是惊人的。

“一个健身博主,带一条爆款鲨鱼裤就能有1000万到2000万的销售额。”王乐妍说,“如果他们做贴牌服装,中间的毛利会极高。而且他们有自己的粉丝积累,不需要在营销上投入太多。"

“我们看着他们都眼红。”王乐妍无奈地说道。

在不赚钱的同时,品牌需要花的钱也在逐渐上涨。业内人士表示,随着互联网红利期的过去,线上流量的价格越来越贵,导致健身服装品牌的营销投入不断增加。

另一方面,供应链上品牌的竞争也导致了各个环节的价格上涨,尤其是原材料。以健身服装常用的莱卡面料为例。上述人士透露,2021年,其价格将上涨40%。

“目前大家(创业品牌)都处于抢市场份额的阶段,会大量购买流量,拓展销售渠道。”王乐妍说,“现在最大的问题是钱。没有钱支撑,很难维持下去。”

03 向左还是向右?其实很多品牌抛开短期利润,加快抢占市场份额,也是资本推动的。

2020-2021年两年间,这条赛道迎来了融资小高峰。

粒子发烧成立于2015年,至今已完成六轮融资。最新一轮C轮融资由高瓴创投独家投资,有媒体报道投后估值超过10亿。

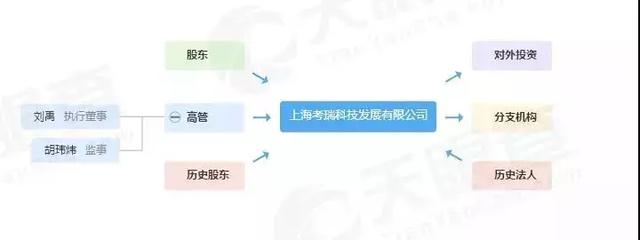

除了粒子热潮,2020年7月,运动品牌“明尼阿波利斯”已完成千万元Pre-A轮融资,洪泰投资为主要投资方。2021年12月,迈亚主动也宣布完成百丽国际独家战略投资的C轮融资,融资金额近1亿元。暴走的萝莉在2021年年中完成了未公开披露的B轮融资。

王乐妍认为,资本倾向于这条赛道,一方面是因为新消费投资热的溢出,健身服饰成为受益者;另一方面也是因为赛道还没有跑出更大的品牌,值得在资本的推动下重塑赛道格局。

杰伦说:“这条赛道绝对值得一看。健身、滑雪、露营等爱好的兴起,对运动服装的垂直品类提出了需求。”

不过对于保守的投资者来说,这个赛道还是需要观望的。

“我会更加关注他们的供应链和渠道,以及未来的可能性。如果只看一类,其实很容易走入歧途。”杰,说出来。渠道方面,“我觉得他们未来最大的挑战是如何从线上走到线下。”

线下拓展渠道会涉及到其商业模式的改变。在开店方面,加盟需要考验其管理体系和价格控制体系;做直销员,需要考验资金和开店能力。无论哪种方式,对品牌团队都是极大的考验。

目前,健身服装品牌仍以线上销售为主,部分品牌已显示出对线下销售的野心。MAIA ACTIVE于2019年在上海新世界开设第一家门店,正式布局线下。截至2021年底,该品牌在8个城市的核心商圈拥有18家直营店。

但是很多品牌在发展线下渠道方面并没有建树。

另一方面在于打造品牌自身的影响力。

在品牌建设的过程中,很多企业举起了“中国Lululemon”的大旗。王乐妍认为:“其实大家都不想成为Lululemon,但目前行业内只有Lululemon能成为标杆。”

Lululemon在中国的线下门店

“第一,中国的瑜伽文化很难支撑一个品类;第二,另外,它的价格太高。其实只有少数人买得起800元的瑜伽裤。”王乐妍认为,更需要通用、接地气、能快速迭代产品的国产品牌。

专注于运动服装赛道的杰伦认为,“我认为瑜伽服的市场会很窄。”

事实上,无论是Lululemon还是其他国产品牌都在不断拓展品类,定位为女性运动服饰,实际上涵盖了瑜伽服、运动文胸、时尚运动等产品,部分品牌还拓展到了休闲服饰的赛道。

随着这类服装应用场景的增加和日常穿着的趋势,赛道的天花板也在逐渐增大。另一方面,由于SKU的增加,这类品牌的标准化优势并不那么明显。

粒子发烧是一款冬季服装产品,款式已经开始向休闲装转变。

在女子赛道上,一个普遍的弊端就是款式多,更新迭代快,库存解决困难。

相比之下,健身服本来就有一定的标准化优势,对款式升级的需求没有女装那么强烈,这也意味着一个产品的销售周期可以更长。然而,当SKU增加,类别界限模糊时,原有女子赛道的问题将越来越多地出现在健身赛道上。

要讲好女装运动服装的故事,品牌需要在成本、渠道、定位上做进一步的思考。但一个好的趋势是,行业已经初步完成了从0到1的积累,市场也在从开荒进入一个相对规律的时期。

也许在不久的将来,国内的女性运动服饰就能跑出自己的“Lululemon”了。