编辑导语:一般来说,用户在第一次购买后的第二次购买行为称为复购。通过分析用户复购的数据,可以更直观的看到用户对品牌的忠诚度,从而促进后续运营活动的设计。那么,如何分析用户的复购行为呢?本文作者对此做了总结,一起来看看吧。

“一个老用户比20个新用户更有价值”是很多运营都讲的理论。但是到了数据分析的时候就变成了一个大问题:“如何分析回购行为!”

就算计算回购率指标,除了“努力提高”还能做什么?今天系统讲解一下。

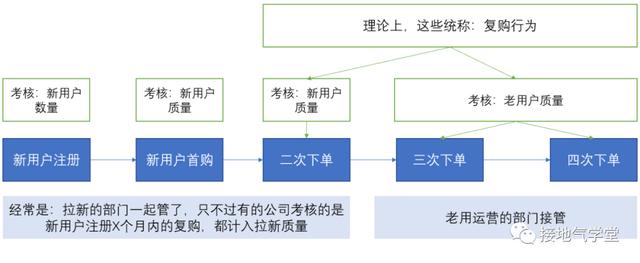

一、复购分析的概念通常,人们会把新注册用户的第一次购物行为称为首次购买。第一次购买后的第二次购买统称为回购。

这样从数据上看,初始购买只有一次,可能会有多次回购。因此,人们会习惯性地将首次购买后的复购称为二次购买率,并以此指标来考核新用户的质量。将第二次之后的其他回购行为归入常规操作范畴(如下图)。

在正常操作中,有几种常见的做法。

1.第一种:每个月追指数。

比如很多公司会把“月消费用户”作为运营部门的考核指标。月消费用户=当月购买的新用户+上月购买的老用户本月消费。所以运营部每个月都会跟踪“上个月有多少老用户回购”。相应的运营手段就是每个月搞主题活动,促进消费。如果月底目标不达标,会突击发放一些优惠券。

2.第二种:定期追指标。

用户太久不来消费可能会流失。这个道理不需要分析。大家都知道。于是就衍生出一个方法:计算用户最后一次消费前的时间,如果发现用户7天/30天/60天/90天前没有回购,直接唤醒,送出优惠券!

3.第三种:找幻数。

忠诚用户的复购频率会高于普通用户,这也是不用分析大家都知道的。于是,一些数据分析师/运营人员就会寻找这个神奇的数字:用户复购x次后,累计消费和复购率明显高于其他用户(如下图所示)。

比如发现4次后再购买的概率和累计消费明显高于其他用户。运营很有动力在这“4次”上做文章,通过会员奖励/持续优惠券/积分的方式,鼓励用户实现这“4次复购”。

这些都是常见的操作手段。但这样做往往会导致一个问题:投入多少回报,成本爆炸。源源不断的优惠券很容易导致用户对薅羊毛上瘾。甚至有人专门注册了几个微信号,然后等每个号码进入“唤醒状态”拿到优惠券再买(没错,我自己做,推荐中国移动的和多号业务,非常好用)。

那么,有没有更好的回购分析方法呢?

三、深层次地看复购逻辑想让用户多花钱,少薅羊毛,就必须找到折扣之外的其他吸引人的地方,杜绝无纪律无底线的发券。事实上,除了“便宜”这一点,还有其他常见的原因有助于用户的复购:

这些都可以抵消肖恩小惠对用户的吸引力,促进复购。

所以,找出用户真正感兴趣的是什么,是一个很好的分析线索。幸运的是,在分析用户的复购行为时,我们没有一张白纸。用户已经有了至少一条消费记录,可以从这里入手,探索后续的方向。

四、深入分析的三大思路1.想法一:锁定需求

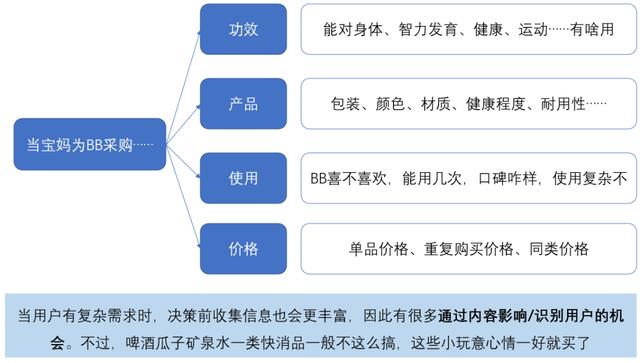

所谓一站式服务,本质上源于用户的复杂需求。比如买椅子也是一样。如果给自己租一个带椅子的房子,也许两把椅子就够了。想给新房买把椅子,椅子背后隐藏的需求是全屋的家具。同样,给孩子买玩具,对应的可能是书、衣服、鞋子、辅食...

所以,对于这些需求复杂的用户,我们可以通过拉社区、推内容、直播等方式,提前收集用户互动数据,筛选出潜在的忠实用户。这样,当你决定激活复购行为时,重点跟进这些潜在群体(如下图所示)。

2.想法2:发现偏好

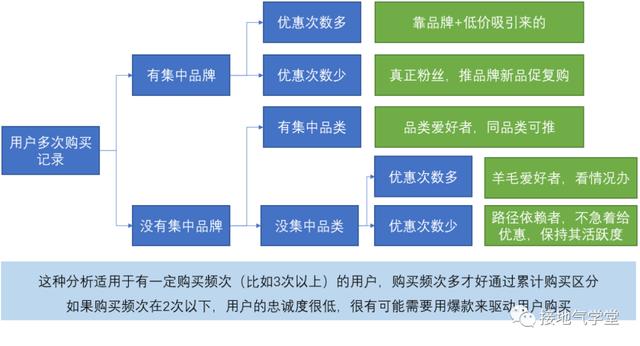

在统计用户的消费频次/金额时,不要只粗略看总量,而要根据品牌/品类的占比来区分,并尝试发现:重点关注某个品牌/品类的忠实用户;如果发现有这种相对“专属”的用户,再结合他们的消费金额/活动来判断用户是被打折的价格还是商品所吸引,从而找出运营策略(如下图)。

3.想法三:记录现场

低频消费者不一定没有复购。很可能它们不会触发需求场景,例如典型的场景:

这些用户的复购周期必然比普通用户低很多,但特定场景下的消费是刚需。所以,与其浪费资源,平时乱发优惠券,不如通过消费记录/搜索记录等,对重点场景的用户进行标记。,并集中精力争取用户在这些场景的消费。

五、实现深入分析的必备要素要实现以上分析,基础数据的积累非常重要。

1.商品标签体系的构建

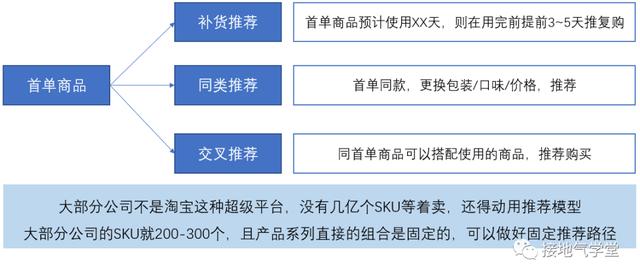

等级分类(高-中-低档)产品类别分类(家具、母婴、零食)产品生命周期(一个产品预计持续多久)产品内部关联(围绕单身青年/宝宝妈妈/孩子等产品组合),尤其是拥有品牌的企业。它的产品只有几百个SKU,不仅容易区分类型,还能对同行业的竞品做更深入的产品力分析。

2.内容标签系统的构建

关注用户的话题,咨询问题,社区问题,游戏互动,每个内容都要贴标签。特别是一些对判断用户属性很关键的内容(比如咨询新房装修、咨询新生儿信息、加入特定品牌的粉丝群)要重点建设,在内容/社区运营的时候已经可以筛选出忠实用户。

3.用户标签系统的构建

大部分企业都不是垄断的互联网公司,能掌握的用户数据非常有限。所以简单纠结几个用户指标比较合适,比如拉新,回购,没有得出什么有价值的结论。我们要先铺好产品标签和内容标签,再反馈用户标签。

有了这些基础支撑,我们在设计回购活动、挖掘回购数据的时候就可以有更多的线索,可以进行深入的分析。

由于一些公司的组织架构问题,运营本身就很零散。标签、内容输出、社群运营、销售运营分成不同的小组。这就导致了本文开头提到的债券发行失控的问题。也导致了基础设施的滞后。没有相应的产品标签、内容标签、用户行为标签的积累,数据分析什么都做不了。

看到这里,肯定有同学会问:如果新用户第一次消费,都是被超低价的标品(米、面、油、蛋、纸巾、口罩)拉回来的...............................................................................................................

如果负责拉新的部门真的这么做了,实际上已经把用户薅羊毛的行动推进到了拉新阶段。有超低价格标准,傻子也不会来要。这样客户质量自然更差,后续运营更难开展。不过,这已经是“如何让拉辛更有品质”的话题了。

#专栏作家#

接地气的陈老师,微信微信官方账号:接地气学校,人人都是产品经理专栏作家。资深顾问,在互联网、金融、快消、零售、耐久、美妆等15个行业拥有丰富的数据相关经验。

本文原载于《人人都是产品经理》。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。