本报综合报道支付宝又有大动作。

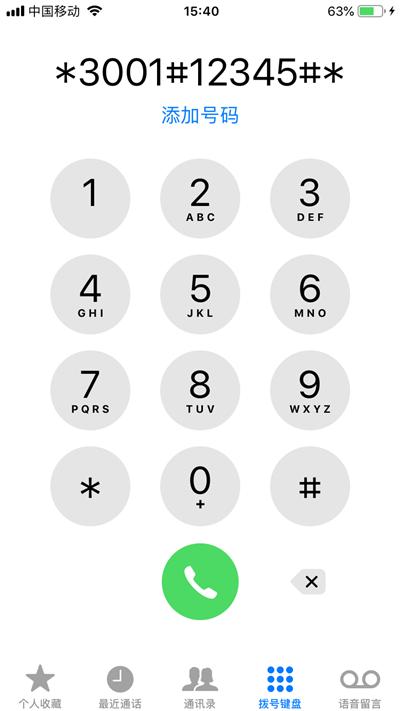

11月7日,有网友发现支付宝的“借呗”名称变更为“信用贷”,并且还明确表示由银行提供服务。进入贷款页面后,可以在“贷款明细及协议”中看到日利率、初始年利率、利息总额等信息。此外,不同用户的资金和贷款利率不同。

【/br/】“借呗”方面回应称,“借呗”已启动品牌隔离工作,蚂蚁消费金融公司提供的服务将继续展示“借呗”品牌,而银行等金融机构独立提供的信贷服务将在“信用贷款”页面展示,会明确标识金融机构的信息。

那么,这个贷款改名还有什么意义呢?为什么改名了?对消费征信和借款有什么影响?

“借呗”是支付宝在2015年推出的针对个人用户的贷款服务产品。根据芝麻分的不同,用户可以申请不同的贷款额度。贷款最长还款期限为12个月,贷款日利率为0.045%,可随借随还。日前,支付宝的“借呗”名称已改为“信用贷”。

11月7日深夜,贷款人回应称,贷款人正在逐步推进品牌隔离,包括蚂蚁消费金融公司在内的多家持牌金融机构将共同为用户提供更加便捷、优质的小微消费信贷服务。未来借款将由蚂蚁消费金融公司提供,成为蚂蚁消费金融公司专属品牌。由银行等金融机构独立提供的信贷服务将在“信用贷款”页面显示。

今年4月,中国人民银行、银监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈蚂蚁集团,公布整改方案。第一项内容是纠正支付服务中的不正当竞争,给予消费者更多支付方式的选择权,断开支付宝与“柏华”、“借呗”等其他金融产品的连接,纠正支付环节嵌套信用服务等违法行为。

银监会非银部相关负责人表示,按照整改方案,蚂蚁集团要在蚂蚁消费金融公司开业后的半年内,有序承接两家符合监管要求的小贷公司的消费信贷业务,完成“和“借呗”的品牌整改工作。在蚂蚁消费金融公司开业起的一年过渡期内,两家小贷公司实现了平稳有序的市场退出。

整改完成后,“柏华”、“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司专属消费信贷产品,其他金融机构借助蚂蚁集团提供的数据信息发放的消费信贷将不再冠以“柏华”、“借呗”的名称。要求中国银行业监督管理委员会蚂蚁集团采取有效措施,确保金融消费者在申请消费信贷服务时能够充分了解信贷服务提供者的名称,避免品牌混淆。

其实“借呗”之所以改名,是之前监管整改的要求。在去年发布的《商业银行网络贷款管理暂行办法》中,银监会明确规定,商业银行应当在相关页面的显著位置向借款人充分披露关于自身及合作机构、合作产品、自身及合作方的权利和责任等信息,按照适当性原则充分揭示合作业务的风险,避免在客户中造成品牌混淆。

这意味着未来“借呗”等联合贷款产品的借贷模式可能会发生变化。品牌隔离措施可以将借贷品牌与其他金融机构提供的服务隔离开来,使用户充分了解信用服务提供者的信息,避免品牌混淆。

【/br/】有业内人士表示,之前“借呗”等互联网联合贷款产品,最终都会展示统一的“借呗”品牌,无论哪家金融机构是投资主体。在上述监管要求下,这类产品必须向借款人展示每笔贷款的主要出资人。这意味着“借贷宝”等相关产品的模式发生了变化,即由之前的嵌入式联合贷款模式转变为平台对接模式。

易观高级分析师苏表示,“借呗”的品牌隔离实际上是穿透了信贷服务的底层,帮助金融消费者更好地了解服务背后的实际提供者,无论是银行、消费金融公司还是其他机构,都能帮助金融消费者在申请相关服务时做出更好的选择和判断。同时,品牌隔离措施有利于提高金融营销宣传的合规性,也可以帮助平台方、基金方等不同参与者明确各自的权责。

支付宝回应称,品牌隔离过程中,不会影响用户的服务体验,开通、审核、计息、借款、还款等核心流程不会改变。

此前,“花呗将全面接入央行征信系统”的消息引起市场广泛关注。“柏华”表示,根据《征信业管理条例》,从事信贷业务的机构应当按规定向征信系统提供信用信息。柏华旗下的重庆蚂蚁消费金融有限公司是银监会监管的持牌金融机构,其服务记录信息需要像银行征信一样纳入征信系统。根据授信额度的来源,由蚂蚁金服股份有限公司或提供授信额度的银行为主体,将征信信息报送至央行征信系统及其他依法设立的征信机构。

北京中盾律师事务所蒋表示,“借呗”更名在一定程度上是为了纠正支付业务中的不正当竞争,同时也是为了让消费者在支付方式上有更多的选择。

那么你在这个页面上看到的金融机构都提供什么服务呢?支付宝官方回复称,页面显示的金融机构为个人消费信贷服务商。个人配额、利率等。都是这个金融机构独立审批的结果,个人申请的贷款资金也是这个金融机构发放的。消费者享受的服务会受到影响吗?支付宝回应称,此次调整后,消费者可以对提供消费信贷服务的金融机构有更清晰的了解。原有的借款、审计、还款等服务不会受到影响。个人征信会受到影响吗?支付宝回应称,消费者的个人信用记录不会受到此次调整的影响,调整后仍将由服务消费者的金融机构继续上报。消费者如果按时还款,可以保持良好的信用记录。

11月4日,中国互联网金融协会互联网消费金融与点对点借贷专业委员会表示,过度借贷不仅会损害消费者切身利益,还会积累金融风险,影响社会经济秩序。各机构要审慎经营,合理放贷,及时跟踪监管动向,重视监管,拥抱监管。依法合规经营,严格自律,继续做好金融营销宣传和管理工作,加强金融消费者权益保护。