来源:人民网-人民日报海外版

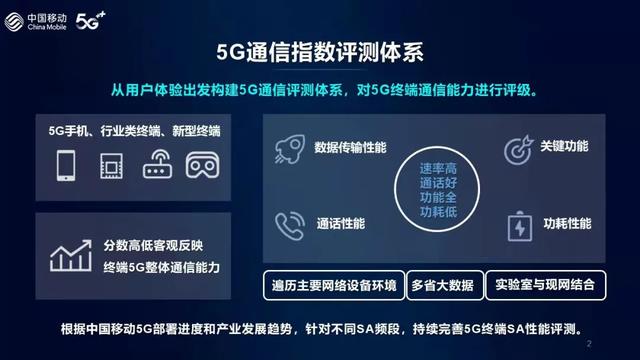

在北京冬奥会和残奥会期间,位于主媒体中心的智能餐厅精彩亮相,吸引了众多目光。在这里,机器人全天待命,可以根据程序设置自行烹饪中西餐、调制鸡尾酒,全程不需要人力的帮助。这种“人情味”和未来感的服务模式,让人感受到无人值守服务的巨大潜力。

其实无人服务并不少见,也有各种各样的解决方案。有的用智能设备代替人力,完成服务中的一个环节,比如无人物流车送包裹;有的结合一系列智能设备,打造无人消费娱乐场景,如无人咖啡馆、智能图书馆等。如何继续发展,更好的替代人工,满足消费者的需求?这是所有无人服务方案面临的共同问题。

北京冬奥会主媒体中心的智慧餐厅就给出了一个很好的例子——做无人值守服务,智能设备必须有“人情味”。在中国人的传统观念中,民以食为天,每一顿饭都需要精心对待。但是,对于“冷”的机器,人们往往有一种刻板印象,那就是成批工作的机器人可以快速上菜,但不能保证菜的味道。走进无人咖啡馆、无人茶室,顾客也会疑惑:“机器人”能像手工一样做出美味的食物吗?这样,智慧餐厅的设备就相对人性化了:植入了厨师的烹饪经验,让调料配比、食材摆放顺序、翻炒锅的时机和次数都可以重现。可见机器人制作的菜肴可以色香味俱全。

除了智能设备,还需要考虑整个场景中的配套设施是否完善。无人驾驶场景要提供全流程、沉浸式的体验,让用户享受全方位的便利。而一些无人超市不顾消费者意愿,要求消费者下载其app结账,给消费者增加了很多麻烦,大大降低了消费者的购物热情。长此以往,不仅有损自身服务声誉,也不利于无人服务的推广。无人值守服务不仅需要“体贴”的智能设备,还需要完备的配套设施,它们可以协同工作,保证用户体验。

场景是否适合无人值守服务,消费者说了算。目前部分经营者过度追求“无人”创造的新鲜感,盲目减少店内员工数量,导致消费场景失去“人气”。试想,一个兼具购物和社交属性的超市,应该是烟火气十足的。有的导购热情推荐产品,有的员工耐心解答顾客对产品的疑惑。如果这些都不存在了,还能算是消费者心目中的超市吗?从这个角度来说,无人服务不一定意味着“全景空”,但有时候适当容纳人工服务更好。

如今,人工智能等新技术突飞猛进,为无人服务的进一步发展提供了技术支持,许多过去不可想象的场景正在成为现实。同时,服务理念也要跟上,让无人服务充满“人情味”,才能促进无人服务的稳定和深远,给消费者带来更多便利。