1995年出生的杨鹏初中毕业就来到东莞,在一家电子厂工作。

入职后,岗位是一个大家都不喜欢的累活,修理工。

老员工不想干了。他是新来的。他只能硬着头皮忍受被推出工位。

到最后吃饭的时候都拿不稳碗。

工作很辛苦,受伤是常事。

锋利的撬刀扎进手指,血流了出来。

坐在办公室的班长熟练地拿出云南白药,洒在他的伤口上。包扎好创可贴后,杨鹏迅速回到了车站。

在轰鸣声和机油味中,我重复着自己昨天的话。

一个名叫杨的19岁女孩在的工厂里当焊接工。

为了芯片质量,她不能戴手套。融化的锡点会从喷嘴溅到她的手上。

手被反复烧伤,长年用纱布包裹,留下无数丑陋的疤痕。

但是,再痛苦,也不能耽误一分钟。

因为一旦你停工了,下一个人的工作也会停下来,耽误了工厂的交货,谁也承担不起。

即使白天工作8小时,也忙得筋疲力尽。只要班长一声令下加班,他们就得留下来,再不知疲倦地干四个小时。

每个人都像齿轮一样转动,头顶上有一个声音一直在催促:

加速!加速!

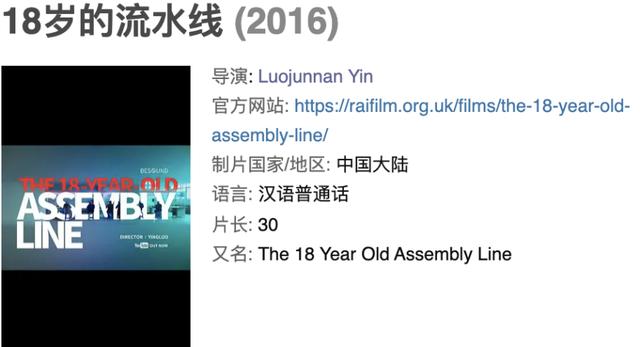

这是2016年导演@罗俊南尹在东莞某工厂拍摄的纪录片短片《18岁的流水线》。

他们接触了63个工厂兄弟姐妹,75%的90后,52%的90后,都只有小学或初中学历。

厂长说,有很多孩子在读中途选择辍学来这里打工。

搜狐新闻《极昼工作室》还记录了几位在工厂实习的职校生的日常生活。

流水线上,有人负责给电机铁芯喷漆。

刺鼻的油漆味让人流泪,即使戴着口罩也能感觉到有害气体疯狂地往鼻腔里钻。

而且劳保用品发放很慢,很少。

手套用不了几天就磨损是常有的事。

戴了半个月的一次性口罩,臭到我脸上了。

发现工作几天后,班长把板凳拆了,解释为“坐着不方便工作”。

这一停就是十几个小时。

还有人发现,流水线上这条传送带的速度是可以手动控制的。

班长总是利用员工离开的间隙,偷偷调整速度。

速度越快,产能越高,谁在乎你能不能处理好这个工作量?

最痛苦的是在仓库里徒手搬箱子。

只有七个男孩才能抱在一起。他们有的被箱子撞倒,有的被手推车撞倒。

受伤的人,和杨鹏一样,稍微包扎一下后就被匆匆送回了流水线,并继续转身。

他们挤不出多余的时间,甚至不敢上厕所。

恶劣的环境,无休止的工作,就像慢性毒药一样在消磨一个人的人性。

做不到?

队长,班长,队长会用最污的话来伤害你的自尊心。反正能代替你的人多的是。

在这里你甚至不是一个洋葱。

就像早前昆山某电子厂发员工证的时候,主管把证扔在地上。

那些正在排队的员工,弯下腰低着头,一言不发的拿起了自己的证件。

他们已经习惯了。

习惯了被“杀魏棍”打的滋味,习惯了人格和意识的堕落,习惯了精神的蹂躏。

车间、装配线、机器、工作许可证、加班、工资...一群处于叛逆期的少年被他们对待。

叫不出来,不敢反抗,忍着疲惫。

富士康诗人许立志写道:

“双手像机器一样不知疲倦地,抢,抢,抢。直到手上长满了茂盛的茧和流血的伤口,我才发现自己站成了一座古老的雕塑。

“我磨掉棱角,磨掉语言,拒绝旷工,拒绝病假,我像铁一样站在流水线旁,双手像风一样。多少个夜晚,我只是站着睡着。”

这不就是几十万、几百万人把自己最美好的青春埋葬在流水线上的辍学者的生活写照吗?

明天只会是重复。

与现实的残酷相比,他们辍学的原因显得微不足道。

“读书不好玩。”

“我不想学习。如果我工作挣钱,我就可以玩。先约女生去KTV。”

“我身边早些年出去打工的朋友回来了,带着钱,穿着考究的衣服。他们让我们去,他们就去了。”

“没钱玩就去打工,然后再打工一两个月,等有钱了再去玩。”

说这些话的时候,两个男生笑得很开心,也不后悔自己的选择。

短视和肤浅带来的快乐限制了他们的思维和圈子。

他们不知道放弃学习后真正失去的是什么。

可怜的工资,只够他们住在城中村一条又脏又乱的胡同里的一群出租屋里。

头顶上挂着袜子和内衣,一床被褥和几件衣服都是家当,小偷都觉得过意不去。

读书不苦,生活苦。

而那些忍受了十年寒窗,坚持学习,上了大学的孩子,和他们同龄的孩子住在学校提供的舒适宿舍里。

冬天有暖气,夏天有空。级别越高,搭配越好。

进入工厂食堂,提供素食到无肉的食物。

一盆酸豆角,一盆水煮白菜,一碗辣椒酱。

清华有16个食堂,汇集了全国各地的美食,如小龙虾、水煎包、石锅拌饭和火锅.....同一个楼层同一个橱窗里的款式太多了,每天的菜都不一样。

北大食堂,号称“全国人民的食堂”,每天上千道菜,还有夜市。

无处不在,足以安慰每一个学生的家乡胃。

随便在地图上挑一所大学,饭菜比工厂里的好吃百倍千倍。

最让我担心的是我学历低,连空择偶的余地都没有。

成为厂哥后,只能找厂姐。

我不是不好意思这么说,只是两个被流水线挤到没前途的人,过不了冷暖自知的生活。

在相亲角,一个没学历没钱没前途的人是鄙视链的最底层。

当小吃店的一碗煲仔饭可以成为豪华的约会晚餐时,他们大概无法想象学校情侣可以在图书馆一起学习;一起免费听大师讲课;一起参加学校组织的攀岩、滑冰、夏令营、短期旅行;一起拿奖学金,一起去高级餐厅,不要委屈了自己的另一半。

他们不懂。站在1楼、10楼、100楼,看到的风景都不一样。

我没有深入思考。一个任性的选择,可能抵得上一辈子的卑微。

在我的家乡农村,鹤末初中班的大部分同学都辍学了。

父母也不反对。他们觉得在厂里干活,拿两三千块钱,对他们来说挺好的。如果他们继续学习,只会赔钱。

十年过去了,这些学生大部分都过得不好。

挣扎在贫困线上,骂孩子的学校还要收教辅材料,和老婆为了几毛钱的小事都脸红。

而那些坚持读书的人,基本上都有稳定的工作,至少要舒服体面得多。

我不否认这个世界上有人不学习,甚至不屑学习,还活得好好的。

但你要明白,这只是少数“幸存者偏差”。

大部分都是读书和知识的产物,比如上坡,下攻,大器晚成,出世空。

是的,职业没有高低贵贱之分。

但它有高低之分。

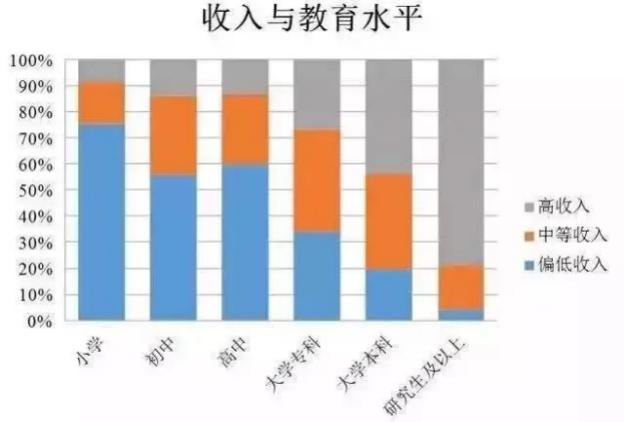

那些信息技术、金融、科技领域的工作,附加值、技术含量、工作环境、福利待遇都比较高。

流水线工人和服务员不仅工作更辛苦,工作环境和福利待遇也更差。

甚至,教育程度会让同一个“职业”分开。

说最现实的,比如“保姆”。

小学毕业当保姆,干着最辛苦最没技术含量的脏活,月薪三千,还要被雇主挑三拣四。

硕士毕业后,你只需要陪孩子练习双语,帮孩子做作业。月入过万轻而易举,人们趋之若鹜。

我们普通的孩子,首先要去杀出重围,找到立足之地,才能谈自己,谈尊严。

是辍学拿着苦力月薪3000很酷,还是上了大学拿着知识拿着几十万年薪很酷?

这笔账算清楚了吗?

目前这个社会,最痛苦的就是看着孩子受文盲之苦。

最坚实最好的路,一定是用试卷铺成的。

改变人生命运的风向标,就是从锻炼中建立起来的。

越是没有伞的孩子,越是要拼命跑。

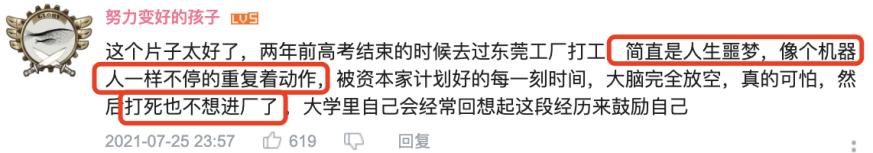

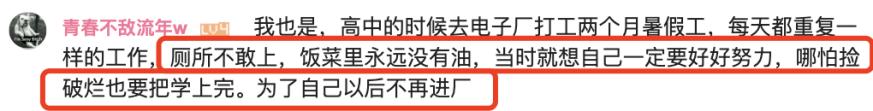

有网友表示:

上大学最大的意义不在于学到了多少知识,而在于提高了自己的知识面和起点。

你未来的发展取决于你的思维水平和与什么水平的人共事。

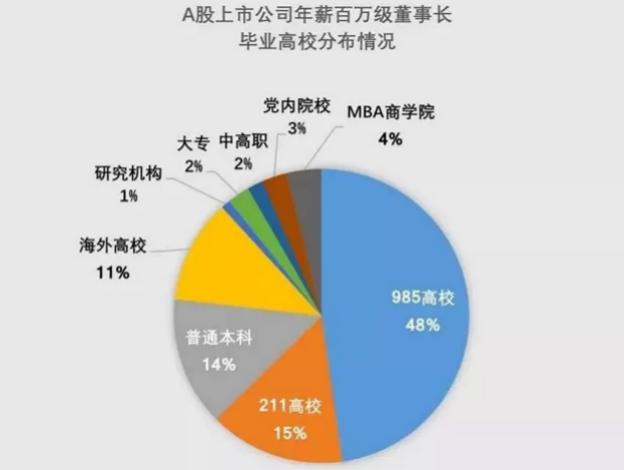

用数据说话,《国际金融报》调查发现,84%的高管学历高,48%毕业于985高校。

如果你有能力和优秀的人走在一起,那么这样的圈子可以帮助你轻松获得别人无法企及的人脉。

这决定了你未来的人生方向。

试想一下,当你发现自己和求职公司的领导在一起的时候,你是不是已经领先别人一步了?

在洽谈业务的时候,你碰巧发现甲方领导和你是同一所学校毕业的,这种同学情谊当然会加快签约的速度。

有个短视频叫《同样的动作,却是两条命》。

一种味道,每个人都能尝到不同的感受。

人生的路虽然漫长,但在临界点往往只有几步。

我想起一个平台上的项目,给山区的孩子捐午餐。

有一个年轻人的留言,让人五味杂陈。

拿着自己在工地搬砖的照片,他说:

“帮我弟弟看看他没见过的世界。”

人总是在失去之后才意识到自己失去了什么。

读书从来不是为了满足父母的期望或者老师的要求,而是为了让自己过得更舒服,更有价值。

那些该走的路,不会少一步。

作者:王二。大家好,我是王的耳朵。我在学校不懂天文,在学校不懂地理。中间的人生谬误我略知一二。注意【王老师的耳朵】,一个看到不平路就忍不住大喊的中年男孩。