编辑导语:目前社区文化也是我们经常讨论的话题。在内容社区中,内容是社区的主体,用户在其中创建内容,吸引其他用户,引起互动交流。背后的社区运营理念和生态发展值得我们思考。在这篇文章中,作者分析了内容社区和内容社区之一——小红书,我们来看看。

一个公司上市的消息传来,就会引起媒体的关注。媒体最新的热词是小红书。据悉,这家公司今年将在美国上市,寻求IPO估值100亿美元,IPO规模达到10亿美元。

估值令人振奋,但严肃业务背后的业务增长数字更值得仔细研究。小红书官方数据显示,截至2020年12月,月活跃用户突破1亿。但据极光大数据最新数据显示,自2020年12月起,小红书月活数据突破2亿,2021年4月dau峰值突破6400万。这个数据(极光逻辑下)大约等于三只虎(2000万)。按照这个趋势,小红书的dau数据将等于我们每天点的美团(7000万)。

在中国的内容社区产品中,用户量如此之大,真正能成为领头羊的,除了Aauto quickless(Tik Tok不是社区),就是小红书和哔哩哔哩(5000万)。参考目前知乎和哔哩哔哩的市值,小红书的IPO估值还有想象空间空,背后的风投是要赚钱的。

从种草笔记到综合社区,中国女性用户支持小红书超过一半的估值。快速增长说明中国用户相当喜欢社区产品。那么,问题来了,既然广大女性用户喜欢小红书,小红书这样的社区产品在资本市场普遍受到青睐,相应的,有没有可能再出一个估值100亿的男性版小红书?

也许我们应该从复杂的社区开始。

一、为什么快手是社区,而抖音不是?对于社区中的部分用户来说是一款沉浸式游戏。

需要有人,需要内容,需要双向互动。在正在写内容、看内容、参与互动的三类人群中,发布者的比例越高,越接近社群。访客比例越高,离媒体越近。所以在短视频巨头中,Aauto Quicker是社区,Tik Tok是媒体。

社区另一个典型的外在表现是,拥有约定俗成的独特互动文化,对用户群体的品牌有强烈的认同感。顺着这个逻辑,我们就能理解为什么Tik Tok的流量都在平台上,而Aauto faster的流量都给了kol,最后形成了“四家”。

社区粘性取决于互动。用户是通过内容来关注人的,产品经理在数据上说的互动率,实际上是指用户层面的动作是“与关注对象来回交谈”和“对一个话题反复讨论后从内容中注意到人”。这种交互气质弥漫在整个产品中,意味着这个产品“形成了一定规模的用户关系”,关系是关键。人们在基于内容、关系和某种身份的社区中频繁互动,这是一个活跃的社区。

社区有多辛苦?

社区的生态平衡很复杂,很难有钱有流量,可能不确定。最近的一个例子就是字节系统启蒙空竞猜在知乎十周年的时候夭折了。

如果只考虑“互动”的因素,Tik Tok看起来也像一个社区。因为用户数量足够大,每天都会产生大量的关注者、评论、赞和收藏,加起来就是天文数字。但社群的平衡和活跃需要不断降低内容生产的门槛。内容生产者和消费者的关系是相对平等的。理想情况下,用户和内容之间应该是“多对多关系”。用户既可以是内容的消费者,也可以是内容的生产者。

今天在Tik Tok的算法分发下,以小透明的方式发布的内容不可能有存在感,也不会有很强的互动性。内容由少数个位数头部用户生产,通过渠道流量传播给更多用户,符合大众传媒的特性。社群需要互动,但有互动的不一定是社群,互动量也可以是强势媒体的表现。

社区产品的交互看似简单,操作的平衡却很难。回顾曾经风靡一时的社区产品,如今还活着的产品已经不多了。目前国内一些号称是社区的产品,其实并不是社区。

目前中国的社区产品除了Aauto Quicker、小红书、哔哩哔哩之外,还没有比较大的产品。小众的豆瓣徘徊在400万日活,略显另类的知乎日活2000万。只有上市后有更多的资本进来,才能达到这个数据。早些年,百度贴吧结束了在pc端的辉煌后,移动端其实就不做了。这两年的用户数据一直在500万到1000万之间浮动,早就忘记了。

在如今Tik Tok和Aauto更快的竞争形势下,双方都在努力做到通用化和全覆盖。

但由于媒体和社区的基因差异,社区增加媒体内容相对容易。覆盖社群生态,难如登天。这也是为什么在Tik Tok用户总数领先于Aauto quickless的前提下,直播商品转化率不可能比Aauto quickless更好的原因。Aauto Quicker中短视频底层的社群逻辑、圈子文化、规模化的用户关系,在流量的压力下成为了一条可识别的护城河。

内容可以复制和分发,但人和关系无法通过算法实现快速到达和即时覆盖。

二、小红书端水8年社区应该一直供水。早期,社区要继续服务于水内容,做大了就要服务于水业务。但是在用户体验上,内容和商业是有矛盾的,所以产品的设计者和运营者要时刻带着水走钢丝。

逻辑上,关于如何做一个社群有两种主流观点:一种是设计出来的,一种是进化成长出来的。持这两种观点的从业者对此争论不休。设计师认为,从理性和逻辑的角度来看,社区可以设定规则和框架,然后慢慢填充内容和人,从而形成关系和粘性。成长派认为设计派逻辑下的社群根本称不上社群,走不远或者根本不存在。

小红书的社群是一条进化的路径,进化与成长:从小人物的垂直笔记开始,逐渐发展成为分享平台和社群。从基因上来说,社区是缓慢的。难点在于内容可以慢慢积累,但是用户和流量的平衡很麻烦:快速增长稀释了社区气质,缓慢增长导致内容和人气下降,新老用户一起流失导致蒸发冷却,最终导致社区的崩溃。

在产品内部,用户不是产品的直接服务对象,而是用户的内容提供者,也是用户的服务对象。对于产品的设计者和运营者来说,产品的责任就是搭建一个服务交易平台,通过规则平衡供需双方的利益,让平台走下去,让整个用户群体的利益最大化。

为什么要带水?

但基于小红书种草社区的基因,平台放大后,内容和商业化在用户体验层面是相悖的。用户是因为真正的分享和社区气质而来,商业推广内容通过种草冲淡社区气质和体验。

事实上,经过这两年商业化规则的调整,小红书在商业上已经成功遵循了平台、品牌客户、kol、koc的合作逻辑。平台建立了标识和规则,让供需双方的品牌和kol、koc相互选择、合作,最终生产出符合平台用户审美的内容,再通过平台的商业流量进行分发。

这样的商业设计,对于平台以及平台上的商业团队来说,有着完整的商业路径。但双方的分歧也是遗传的:kol和koc想分享平台流量,但又不想分成利润。所以每次规则改变,都会有不同的声音。

小红书创始人毛曾在公开采访中将社区比作城市。我们产品的设计者和运营者希望这个“城市”的气质在价值观的底层是真、美、多元的。但是,城市里人多,规矩多。在商业的驱动下,生态中kol和koc强调的运营能力通常包括“规避规则的能力”。

以小红书最近发布的社区公约为例,在价值观上规定了一些倡导诚信、友爱、秩序的内容。但在kol和koc眼里,除了社会公序良俗,他们更看重平台在业务中提到的“主动举报商业广告”,他们认为平台意味着以后必须使用平台接收广告。所以我们尽量举报,隐藏一些广告,以规避平台规则。也有一部分人在观望平台后续的具体措施和处罚。

在商业上,在商业驱动的B端用户眼里,收入比所有用户体验都重要。但是从最先喜欢和认同的C端普通用户的角度来看,体验和感受比什么都重要。商业化必然会在一定程度上改变用户体验。那么,为体验付费的普通用户很快就会发现,这个好处不属于自己却受到了影响。

当过多的商业内容带来质感的改变,就意味着B端用户的利益挑战普通用户更广泛的习惯。作为产品的设计者和运营者,小红书要想走得更远,将面临越来越多的挑战,这意味着他们不得不站在B端用户的利益上,努力提升C端用户的体验。

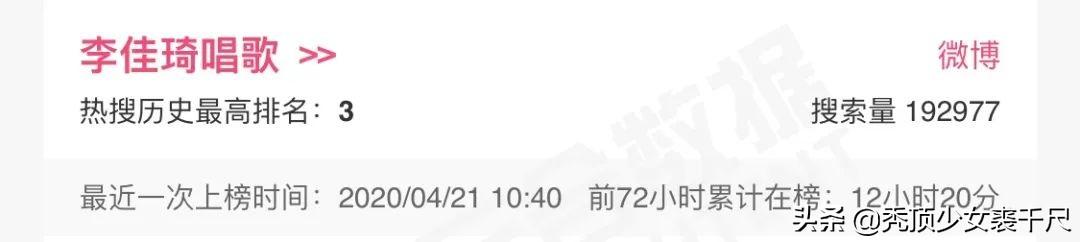

三、小红书在抢谁的流量?最明显的可能是微博。微博作为老牌国民应用,几年来一直卡在日活过亿的曲线上,增长缓慢。相应的,外部环境也发生了技术进步、变化和翻天覆地的变化。随着短视频的兴起和“小红书”强调社区氛围的出现,微博中的用户习惯开始向这些新的流量转移。

因为图文创作的门槛远低于短视频创作,所以喜欢图文分享的用户更喜欢小红书。

其实早在四年前,微博就意识到了这一点,他们关闭了微博中小红书的分享链接:因为那时候小红书已经把微博的明星和品牌都带走了头,帮助他们从零开始孵化了诺沃之后的新商业雏形。

现在微博的流行靠的是名人离婚和新闻事件。不是说微博商业化不好,恰恰相反,他们做的很好。但相对于1.0的微博,小红书是2.0的东西,他们赢得了普通用户的心。

小红书悄然成为种草圣地和社群产品的标准样本。从最初的目标用户和核心用户出发,通过话题和订单维持一个小圈子的活跃社区。小心翼翼地把几个人聚在一起,降低圈子的粒度,会提高资源、话题、秩序的质量。

当社群的秩序和生态稳定下来,并得到用户的验证,就开始泛化扩展更多的资源和品类。这两年,随着小红书品类扩张而成长起来的垂直内容和IP,可能在商业化启动之前就已经享受到了平台红利,这也是小红书跑出很多新品牌和团队的原因之一。

四、中国会有男版小红书吗?8年,小红书不是一瞬间长大的。但在这个过程中,尤其是最近两年,他们成功地平衡了增长和内容泛化。肉眼可见,社区内容的类别越来越多。其中,美食、旅游、知识这几个品类,在小红书的内容生态中,已经是一个和美妆、时尚分等级的品类了。

小红书近日发布的最新官方数据显示,截至2020年底,小红书上的真实内容生产者总数已达4300万,远超去年7月公布的3000万。

这意味着,在过去的一年里,小红书用户发表的笔记数量同比增长超150%。完全击中了喜欢分享的中国女性用户的心智。

中国男性移动互联网用户是另一个画像:他们喜欢观点多于内容本身。国内男性用户较多的社区可能是虎扑。虽然小众是垂直的,但是符合现有需求定制的社区形态,源自男性用户对运动、球类的喜爱和关注。

但是,目前国内还没有男性泛利益共同体。之所以做不到,是因为大众感兴趣的优质话题的日增量太小。这一点,虎扑和豆瓣肯定都经历过。社区的两个“立”原则是垂直社区的市场需求和优质话题的增量。

虎扑有流量,但是小众是垂直的,社区里争论很多,被攻击的人总想反击。比如有人对某个体育明星发表评论,该明星的粉丝就想反击。有的粉丝联手为自己喜欢的明星抢占老虎的话语权。

豆瓣内容纯度高,但也提高了内容生产的门槛和成本。供给侧内容不足,社区内容调性过于排外,也大大限制了增长。某种程度上,豆瓣的产品设计者和运营者可能并不是真的想要这么高纯度的内容。

总会有话题,有争议,有斗争,垂直社区的流量滚滚而来。但讨论仅限于垂直的兴趣圈,难以一概而论,会限制发展。因此,在微博这种流量更大的国民应用中,“拉黑闭嘴”的产品功能成为了微博中的创意设计,意味着在特定的内容生态中优先维护优质内容生产者的心情。

所以基于对中国垂直用户的深刻理解,近年来虎扑和豆瓣团队的认知和审美都在不断变化。虎扑团队的2.0产品——小独角兽“Get Things”呈现了一个更少噪音和调性的全新互动社区。从今天Takeshi提供的产品和服务来看,他们目前并没有复制专属的男性用户群体,可能还是想继续做内容泛化,比如探索如何在目前男性用户占多数的产品中赢得更多女性用户的关注。

豆瓣正在尝试对内容进行泛化,完善用户在豆瓣上的留言等互动数据。在运营上,越来越接近微博的国家应用战略。这两年豆瓣上有很多可以讨论的话题。但从产品基因和社区氛围来看,豆瓣已经成长到天花板,很难实现指数级的突破。

逻辑上,一群不喜欢分享,或者分享内容太少,喜欢观点和争论的人,几乎不可能离开高纯度的垂直兴趣环境,在一个流量更大的广义社区里,形成基于人、内容、规则、秩序的新秩序。

与此同时,他们自己以分享起家的男性用户群体也在迅速壮大。600多万用户中,男性用户居然占了30%。

这意味着小红书有近2000万男性用户。这个数据,就算单独进行,也是超级app。

现在直男在小红书旅游和美食两大类写疯狂留言。小红书运营端数据显示,今年分享美食的男性用户同比增长254%,旅游同比增长138%。按照这个节奏,男孩版的小红书也有可能在小红书里生长。

作者:婷婷的勇敢世界,互联网从业者,产品爱好者。微信ID:jihexij 2019;微信官方账号:几何小姐(ID: jihexij)

本文由@几何小姐原创,人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。