他是中国第一大股东,但只有初中学历却能给无数高学历的经济学博士讲课,甚至凭借他的炒股,成为“中国改革开放二十年风云人物”。

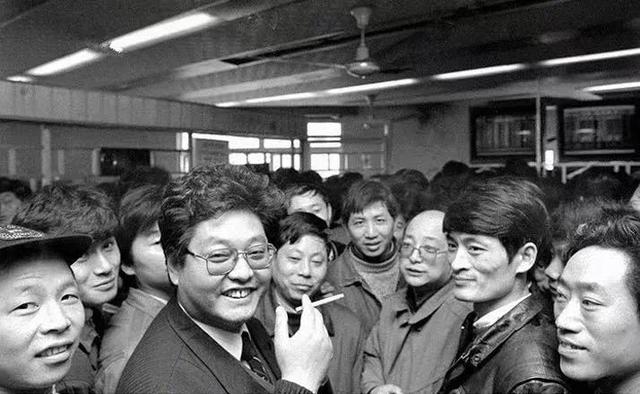

有人称他为“杨百万”,因为在a股诞生之初,他凭借顶级的运气和超人的直觉,口袋里有无数的百万。他就是股神杨怀定。

然而鲜为人知的是,杨怀定当年的第一桶金,其实是一个从报纸上发现的机会,他利用这个机会,成功将自己的两万元翻了几番,赚了几百万。

杨怀定于1950年出生于上海。他是新中国成立后的第一个新生儿。

那时候他家境一般,父母都是普通人,别说金融知识,连大学都没上过。在杨怀定初中毕业后,恰逢当时全国发展工业的大趋势,杨怀定响应国家号召,进入工厂,成为“工人大哥”。

进厂后,杨怀定被分配到单位仓库做管理员,每个月68元的工资,铁饭碗,这在当时是很多人羡慕的。

杨怀定原本以为他将在工厂和仓库之间度过余生。然而之后,他断然抛弃了铁饭碗,辞职了。

当我年轻的时候,杨怀定喜欢吸烟。虽然平时有点钱,但也不会乱花。他抽的烟都是国内中低档民用烟。

有一次,他突然对高档烟的味道产生了好奇,于是花了很多钱买了几条烟,送给了厂里平时关系最好的几个工友。

这是一件小事。然而,当时杨怀定的工厂里有一个小偷,仓库的支出也有问题。厂长核实后觉得是“内奸”,开始调查。

没关系。作为仓库经理,杨怀定被一个当初抽过烟的朋友出卖了,说他最近很有钱,一定是偷了厂里的财务资料。

杨怀定不知所措,但他找不到任何证据证明自己的清白。幸运的是,在关键时刻,工厂里真正的内奸被抓住了,杨怀定得以洗刷冤屈。

虽然指控不了了之,但经过这次事件,杨怀定完全不想继续在工厂工作了。他一咬牙,狠心,递了辞呈。

“我于1988年3月28日从工厂辞职。丢下铁饭碗后,我在家躺了两个星期,不知道该怎么办。”

那时候找工作的途径很少。为了尽快找到工作,杨怀定在家躺了两个星期,几乎看完了上海所有的报纸,一共73份。杨怀定在报纸招聘栏的一个小广告上看到过,但没有适合他的新工作。

直到1988年4月初的一天,翻阅财经专栏时,一则新闻无缘无故引起了杨怀定的注意:“4月21日,我国将开放国库券交易。”

虽然他从未接触过金融知识,但也许真的是天赋使然。当时,杨怀定凭借他从初中课本上学到的经济学知识,判断出证券交易一定和普通交易一样存在价格波动。

杨怀定想,“我也许能从差价中获利。”

事实证明,杨怀定的猜想是正确的。

事实上,自上世纪80年代我国开始发行国库券以来,就存在着国库券的地下交易,直到1988年,财政部才正式授予国库券交易的合法性。

但是,在当时,国库券作为一种新的投资,普通人很难入门,即使是想入门的人也是一知半解,导致了当时国债市场的混乱。

此外,当时落后的联系方式和各地银行信息运作不力,导致国库券价格一波三折。机遇与挑战并存,这就是八九十年代的国债市场。

下定决心后,杨怀定开始收集自己的投资资金。

当时经过妻子和自己多年的奋斗,家里已经有了两万的存款。杨怀定去银行取出他所有的财产。然而,当他去交易大厅时,他有一份辞呈。

毕竟这两万块钱不仅是他自己这么多年的积蓄,也是他老婆和他一起奋斗的成果。如果他出了一次差错,那么接下来的日子里这个家庭会变得多么贫困,杨怀定本人并不是一无所知。

于是他在脑子里做了一个决定:这个投资只是为了“试试水”,一有一点盈利就把钱拿出来。

如果你花2万元买国库券,那么每年的利息就是3000元,如果有银行利息也只有1000元,想怎么赚就怎么赚。

一咬牙,一跺脚,杨怀定把当时的两万块存款全部买成了国库券。

但是,最后还是第一笔投资。杨怀定上午买了国库券后,下午就去交易公司查价格,生怕自己亏了。但是不想,不看不知道,一看吓了杨怀定一跳。

上午国库券开盘价还是104元,短短半天就涨到了112元!

杨怀定喜出望外,立即以现价出售了所有国库券。半天时间,他净赚800元,相当于他之前一年的工资!

短暂的喜悦过后,杨怀定并没有放弃投资。相反,他在这一次的国库券交易中发现了许多不同的线索。

当时国家开放了七大城市的国库券交易,杨怀定心里猜测:既然一天内国库券价格不一样,那么其他地方的国库券价格是不是和上海的不一样呢?

抱着怀疑的态度,他去图书馆,在合肥的党报上查到:安徽合肥国债昨天开盘价94元,收盘价98元!

猜测被证实了。目前,对杨怀定来说,时间就是金钱。

带着两万块钱,杨怀定连夜坐火车去了合肥。下车后,他直接去了国库交易所,把所有的现金都买成了国库券。

后来他坐车回上海,正好赶上上海国库券的收盘,于是以高于合肥收购价的价格卖出。有一次,一夜之间,杨怀定轻松赚了两千美元。

杨怀定知道,此时他只是运气好,就像价格差异问题一样。如果他能意识到,那么别人肯定很快就会注意到。

于是他打算搞个“大买卖”。那段时间,杨怀定几乎去了所有的亲戚朋友家,到处借钱。最后带着14万巨款去了合肥。

一年之后,杨怀定变成了杨百万。

杨怀定国债的巨额交易量很快引起了证券公司的注意。当时沪市每天的证券交易量只有80万,仅杨怀定就占了25%的交易量。

证交所高管的第一反应是,杨怀定钻了系统的空子,开始调查他。

杨怀定知道这个消息后,虽然他对自己的收入问心无愧,但他深感不安。

经过几天几夜的思考,杨怀定做出了一个让所有人都吃惊的决定:他应该主动要求纳税!

“我先去了趟税务局。那天正好是导演的接待日。我说,我是小平同志说的先富起来的人,我要交税。”税务局局长从未对这样的要求感到震惊。

得知来者就是大名鼎鼎的“杨百万”时,我立刻笑了起来,并向他解释说,国库券的税是减免的,不需要交税。

单纯的杨怀定,有了这笔巨大的财富,心里还是没有安全感。他走来走去,跑到中国人民银行,找到行长主动接受党和国家的教育。

最后,在中国人民银行总行“欢迎市民随时买卖”的鼓励下,杨怀定的心终于放了出来。

在杨怀定看来,他的成功完全是由于运气。但是,其实除了运气好之外,他能发这么大财,跟他独特的商业嗅觉是分不开的。

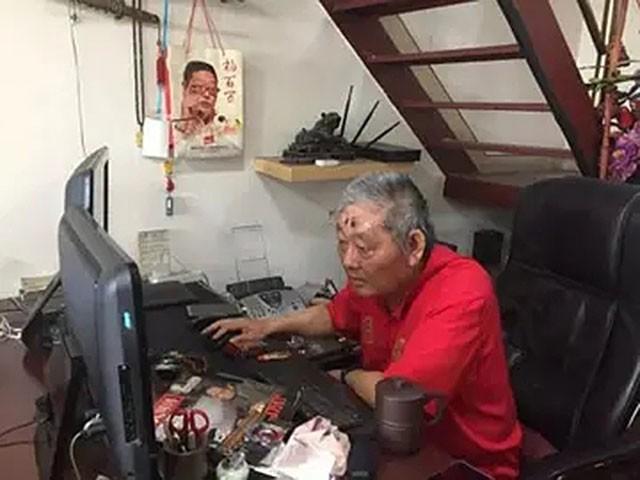

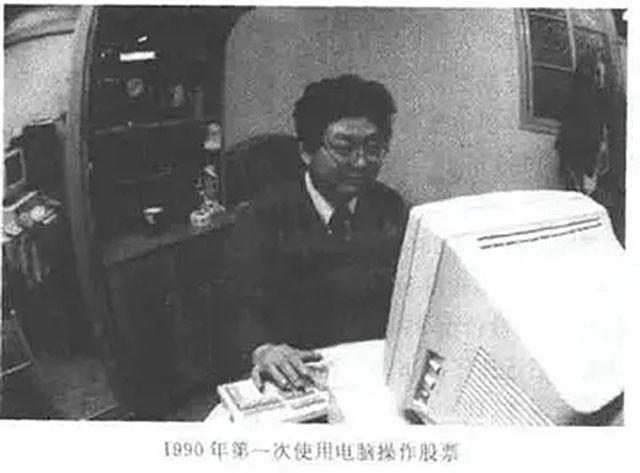

当时,在国债市场大放异彩之后,1990年,上交所成立,杨怀定发现“股票”大有可为,于是又开始进入股市。

杨怀定回忆说,他的第一只股票是振电子,是“老八股”之一。当时他是最早玩股票的人之一,以每股90元的价格买入了2000股振空电子。

然后短短半年时间,振空电子股价在a股诞生之初的牛市中大涨。最终,杨怀定以每股800元的价格卖掉了所有股份,仅real 空电子就让杨怀定赚了150多万。

杨怀定的“杨百万”之名由此开始,他本人也成为了股市的风向标。

无数人蜂拥而至,向他讨教百战百胜的秘诀。然而,当被无数人问及“哪只股票最赚钱”时,杨怀定只是笑着摇了摇头。

至于保持沉默的原因,杨怀定说,“我总是保持沉默,一般会建议他准备好了再回来。不要因为红眼病而贸然入市,带着赚钱的欲望来,最后亏损。

这么多年来,我不能失败的最重要的一件事就是‘存包为安’。如果我赢了钱,我会把钱从股市里取出来,而不是全部投资,这需要克制自己的贪欲。"

股市从来没有“常青树”,最早炒股的杨怀定比谁都清楚。

回想当年,在从事国债业务的时候,杨怀定就曾因为

“327国债期货事件”,看到过自己的合伙人管金生和他的万国证券在几年内血本无归。当时他提醒自己,千万不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。也正是因为这个原因,杨怀定在1993年股票第一次亏损8万元的时候,还能保持平常心,在看到自己持有的4000股中石油股票下跌而失去仓位的时候,也能接受自己的失败。

“我们老股民有句话,牛市赚钱,熊市造股。你这样想,你的心就平静了。”现在很多为了发财而盲目跟风进入股市的新人都没有这么好的心态。

在杨怀定自己写的《做股市赢家》一书中,他给了大家一个致富秘诀,那就是

不能一步到位。在杨怀定看来,大多数炒股赔钱的人只在乎眼睛能看到什么。我只关心显示屏上花花绿绿的数字,我忙着想象数字背后的财富。

但是他们并不清楚自己买的股票到底是什么行业,这个行业的价值如何,都是随机的问题,只会随大流盲目选择。

但是,真正的股票投资者是需要学习的。他们需要研究股票所包含的信息,知道股票权益、利润和资金走势之间是什么关系,了解价格走势。[/s2/]只有了解了这些有用的信息,我们才能在变幻莫测的股市中有自己的思想,才能赚大钱,而不被小亏小赚轻易吓倒。

杨怀定的话就像是警告语,即使在今天的股市中仍然适用。

“炒股要有平常心,知足常乐,不要太贪心。”

“稀里糊涂赚钱的人,肯定稀里糊涂亏钱。”

“不吃鱼头和鱼尾,只吃中间部分。”

如果这些投资者分布广泛,他们都出自杨怀定之口。在他身上,有无数的传说,甚至他在节目上穿的衣服颜色,都会成为当时股市的晴雨表。

如今,中国证券市场已经进入机构时代,像杨怀定这样的散户越来越少,散户的退出已经成为历史的必然。

就像著名的巴菲特,告别投机,用机构主导市场,投资具有长期价值的伟大企业,这是杨怀定这个“上一个时代”的人没能跟上的。

然而,在晚年,杨怀定似乎不愿意继续在市场上战斗。

只有初中学历的他,曾经用自己的眼光看到了周围人从未见过的地区,实现了当年养家糊口的初衷。

晚年的他荣誉满满,周围人都称他为“中国股神”、“第一个吃螃蟹的人”。然而,当他老了,他说,“人应该学会知足。”也许这是杨怀定成功的真正原因。