张晓东,80后作家,

13年来,我一直在闭门研究一件极其冷门的事情。

——龙林整理好书籍,

目前全世界只有他一个人这么做。

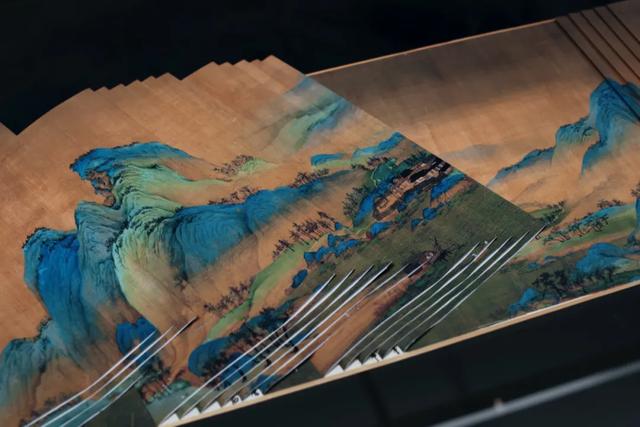

龙麟装是中国传统书籍极为复杂的装帧形式,始于唐代,使用于北宋。只有天帝能用,很少有人知道,后来就失传了。

从一个北漂的普通青年,

给业界公认的制书大神,

在这13年里,张晓东所取得的成就,

它不仅恢复了失传了几千年的写书技巧,

创作出前所未有的精美艺术品。

在他的创新下,这项传统技艺,

甚至充满科幻和未来主义。

将龙林服饰与当代艺术形式相结合的作品

张晓东和他的龙林服饰作品

官方认定为龙麟服饰唯一非遗传承人,

已获得20多项国家发明专利,

他受邀参加威尼斯艺术双年展,

香港艺术周、世界手工书展等国际活动,

让全世界人民惊叹中国传统文化的生命力,

也有很多00后,

我走进并爱上了纸质书的世界。

一月份,有人在北京拜访了张晓东。

我讲了他和龙林装书的故事。

编辑朱玉茹和陈子文

龙林服饰的形式

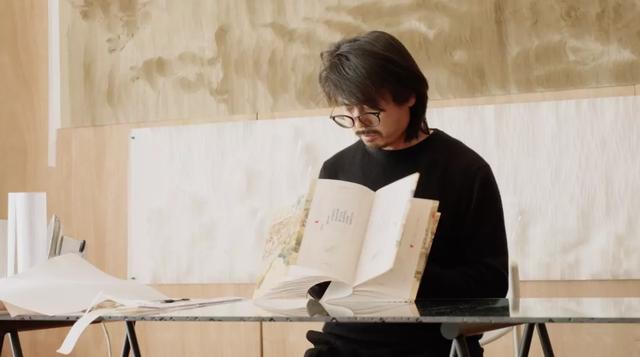

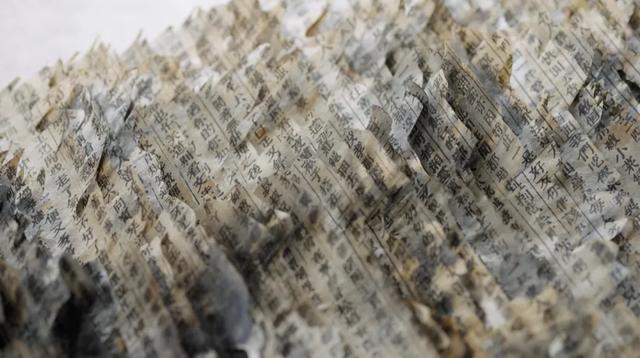

长纸做底,页面贴在底纸上的方式不对。当你把它们放在一边时,它们是一个手卷。当你打开它们时,书页会有规律地倾斜,它们会在风中移动和飞舞。

2008年,27岁的张晓东在《古籍版本鉴定探讨》中第一次看到龙麟服饰的描述。就这么简单的一句话,却在他的脑海里形成了异常强烈的画面,充满张力和活力,甚至有些科幻。“你很难想象这个图像是一千年前的。”

这项技艺失传已久,没有人确切知道如何还原历史上记载的这一画面,但这个刚到北京的年轻人,却立志要成为第一人。

拜访中国书籍设计师吕敬人。

那时候他没有任何做书的经验和背景,也没有任何人的支持。他拥有的是同样的激情,一颗渴望出人头地的心,超乎常人想象的毅力:一次次被拒绝,一次次受挫,一次次重新开始...

“既然决定了要做一件事,不管多难多苦,都要做到底。再说,就算最后失败了,最后一个不是第一个吗?”张晓东笑着说。

13年来,凭着一双手,没日没夜,他终于完成了7部龙林古装结构的惊人之作。

8米长,像一条游龙蜿蜒出32码金刚经...

《红楼梦》共400斤,犹如大观园的浮华而神秘的大门...

就像走进一个2.5维空系列的“千页”,光和风变幻莫测...

他看的书,首先是用吸引人的画面吸引人,一页一页,里面的文字讲述着画面背后的故事。

2022年1月,北京通州,我们第一次见到张晓东。工作室空比较宽敞,大部分空间被作品占据,有些已经完成,有些正在进行中。2022年9月,他将把部分作品带到法国巴黎大皇宫。

作品复杂精致,工具却极其简单。工作区的长桌:一把刀,一把尺,一支笔,一个熨斗,厚厚的一叠纸。

在工作室里,大部分工序都是靠一只手。

制造过程就像一场与耐力赛跑的马拉松:测量、切割、折叠、熨烫和粘贴...一步一步,重叠重复,没有一点差错。

张晓东总是不慌不忙,风度翩翩,目光坚定。每次我翻阅书页,都像是充满爱意的触摸。

还有那套龙林制作的戏服。

他说话也很温柔。他说多年来读金刚经的习惯改变了他的语气。

中午饿了,张晓东下楼去公园的食堂要了一个馒头和一碗汤。晚上他的住处就在附近,生活很简单,没有其他爱好。他所有的盈余都用于下一本书的出版。十几年来,他完全沉浸在这件事里。

“做书是一件很可怜的事情,要耐得住寂寞和诱惑。但如果它能满足你无限的好奇心和想象力,你就永远不会厌倦。

以下为张晓东自述。

2008年开始做书。随着移动互联网的兴起,大家都在讨论纸质书还有没有生存的空间,电子书多久会取代纸质书。

但我觉得,人类无论怎么发展,说到底,都是为了满足我们眼耳鼻舌身的需求。如果我有一本可以满足这种五感体验的纸质书,岂不是会随着时代的大潮而被淘汰?

就这样,在时代的大力改造下,我只是选择了反其道而行之,持续了13年。

龙麟装订前传统书籍装帧形式的演变(图片来源网络)

遇见龙林古装真是太巧了。当时我和北京大学的肖东发教授一起研究书籍的发展史,发现从最早的甲骨小册子到后来的竹简、帛书、卷轴,很容易发现它们的应用和演变。只有《龙林古装》记载不多,但却是我们现代意义上真正的书的开始。

经过龙林的装置,书籍有了翻看下面几页的概念。与以前的卷轴包相比,可以大大节约纸张,方便检索。比如《金刚经》这本书做成手卷,就有70多米长,而龙麟装只有4米多长。

龙林装置基础设施示意图(前)和“妙不可缺切韵”(后)

张晓东首部龙麟古装作品《三十二编金刚经》

龙麟服饰一直以来都是皇室传承,只有皇帝才能使用。因为被锁在皇宫大院里,后来丢了。目前唯一留存的是《考据·补阙切韵》,藏于故宫博物院。迄今为止,它从未展出过。

启动龙麟服饰的研究和复制工作,翻阅各种古籍资料,一次次拜访业内顶尖专家,书籍设计大师、中国印后专家王怀珠、故宫博物院古籍修复专家宋、国家图书馆版本学专家等...寒夜站在门口,等待老师的指点。

当时没有人知道我是谁,但是突然有这么一个年轻人,在做这样一件一直被忽视的事情。他们觉得很欣慰,也很热情,免费帮助我。

随着知识的积累,我把自己关在出租屋里,不断尝试。那时候,废弃的纸张可能有一个房间那么多。

传统的龙麟页纵横交错的刻度不用,只能隐约看到一些模糊的字。

张晓东用它组成了一个完整的长图。

其实简单的复制龙林古装的结构并不难,但这不是我想做的。希望这种结构能带来对书的新理解,带来新的阅读体验,导致过程极其严格复杂。

最大的创新和难点在于音阶和嘴巴之间的空变成了一个完整的画面,因为我觉得这是让人第一眼就聚焦的地方,应该加以利用。

这样就要保证每一页的拼贴没有任何间距、曝光、覆盖。总共50多道工序,环环相扣,容错率几乎为零,因为即使只有0.1mm的误差,几百页装订在一起,也会有相当大的空差距。

每一页都被切割成大约三组,就像在刀尖上行走一样。墨水对纸张的变形力和笔尖的粗细也要考虑进去。

《金刚经三十二编》选用的纸张轻薄,更容易表现出缩放和飞翔的感觉,对技术要求更高。

第一部作品《32码金刚经》,测试了几十种纸张,最终选择了安徽泾县顶级的绢宣纸,薄如蝉翼,布如丝绸。

一共217页,粘了几次都没有错。结果就是和底纸连接的时候有褶皱,只好放弃之前所有的努力,从头开始。

崩溃是常有的事。但是这个时候看到自己一路做出来的草稿和二手资料,真的不忍心放弃。只是在想,就算失败了,也一定要看到它最后的样子。

这是对心智的巨大考验。最后,其实是手和物体之间的默契。

生产的两年半时间里,没有人支持我,理解我,没有收入。我每天都用钢板买一块蛋糕和一点咸菜充饥。

完成的那天,我感动得热泪盈眶。业内专家团队前来召开鉴定会,被认为是中国书籍装帧史上具有重大意义的诞生。

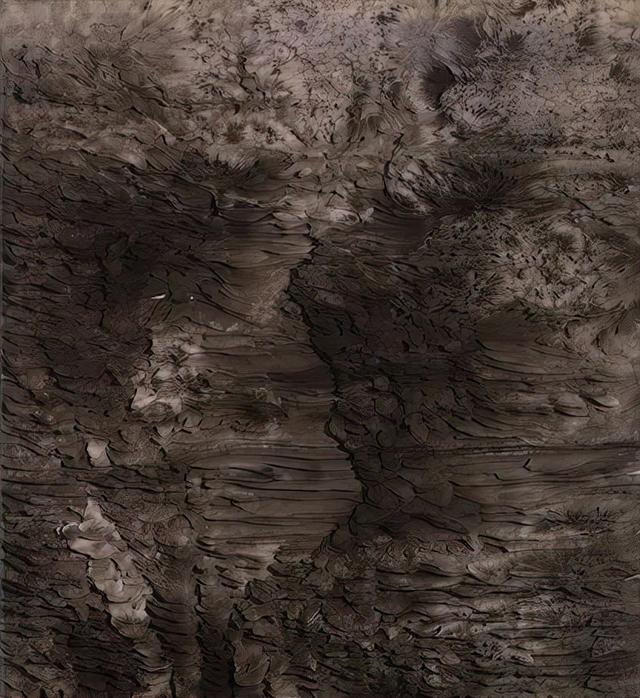

第二部作品,我选择了《红楼梦》,结合了原著、程家本和画册。

每一个折叠都是孙文的画。

曹雪芹毕生心血,程维远用木活字刻了几十万字用于印刷,孙文根据他的程家本画了一本画册,38年,共240幅。我被这种互相欣赏的组合深深吸引和感动,希望以我的方式邀请到当代读者。

20画不是传统意义上的《龙林》长卷概念,所以我把唐代的龙林服和折服结合起来,发明了龙服的装帧形式。

唐代折服(正面)与龙服(背面)的结构比较

折叠慢慢展开,有仪式感。

这本书由八个字母组成,每个字母重50公斤,需要3000平米空的空间才能完全展开。每幅画都和里面的文字一一对应,后面花了大量的时间去研究和整理内容。

书的对角用布连接成45度角。这个结构本来是我的一个想象,但是实际做的时候发现拉力完全不够。身边的人劝我放弃,我没有接受,所以我必须想出解决的办法。现在对于成品,每次都要一个人一边穿针,另一个人另一边用力拔针,非常费力。

两边的切面也是两个完整的画面。前面是大观园的极致繁华,后面是纷繁事件后的平静。大片大片的白色土地真的很干净。

在做书的过程中,我给自己定下了每本书都不要重复之前结构的规则,并探索在龙林安装新的可能性。

读《甄姬》

与宋代蝴蝶服饰相结合,形成“游龙舞凤”的装帧形式...

《大国古代》翻开来,仿佛是一座山和一条河,随着书页的翻动而交错...

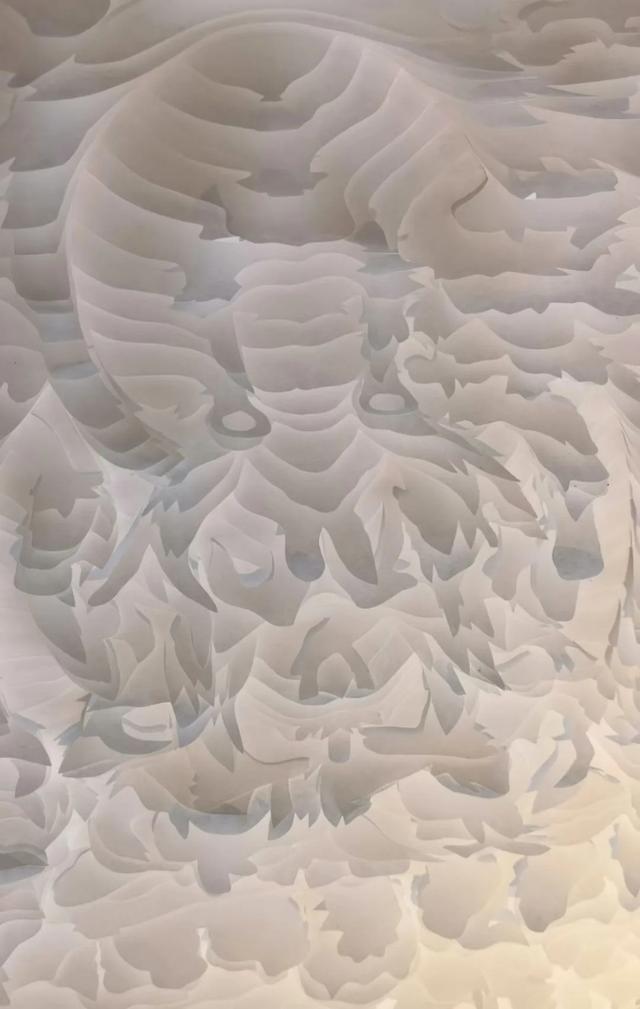

《千页》系列来自一次意外。当时非物质文化遗产中心带着我的作品去布达拉宫展览。因为西藏独特的气候,书页都严重扭曲。观众会情不自禁地用手指滑动页面,里面画面的闪现让他们大吃一惊。

布达拉宫展出作品《早春图》时所有树叶的样子。

修剪卷曲页面的效果

展览结束后,这件作品一直在我的工作室,朋友来了也会做同样的事情。有一天,我突然想,把这些卷曲的部分剪下来怎么样?

于是,我拿剪刀把它剪成之字形,发现居然推出了一个2.5维空的房间,画面异常生动。

被茶汁染红的古籍“千页”作品

纯白“千页”作品的光影效果

之后我又用类似的形式做了各种尝试:纯白的纸,用光构造一个空间形;将板栗在水中浸泡两年,形成新的汁染效果;收藏古书,蘸上茶汁,烟雨蒙蒙...

2019年,我受邀在威尼斯艺术双年展做我的个展。很多人来了,感觉很奇妙,特别亲切地拉着我说:“虽然我看不懂里面的字,但是你的作品是全场最棒的。”

威尼斯艺术双年展2019个展

当时我就意识到,这就是我们文化的生命力。

我觉得,龙林对它的矫饰,绝不是过去,而是带有浓厚的未来色彩和无限可能。还会进化出什么?我也很期待。

我毕业于沈阳航空空航空航天大学,实际上我并没有任何书籍制作的专业背景,但是我对书籍的热爱似乎从小就潜移默化的存在着。

我小时候在河北张家口,父母在外打工,家里的仓库里堆了很多他们的书。当我想念它们的时候,我转向它们,它们中的许多我都无法理解,但我觉得我被优雅的排列和组合所安慰和治愈。

后来上学的时候喜欢泡图书馆。我被吕敬人先生和杉浦康平先生写的书迷住了,这些书似乎打开了一个新世界的大门。但当时我并不认为自己有一天会有机会做那种工作。

毕业后,我来到北京发财。我的第一份工作是在丝网印刷技术协会。领头的是中国印刷技术研究院院长。我接触了很多这方面的专家学者,所以很自然的就进入了这个圈子。

现在回想起来,也许真的是命中注定。我生来就是为了把一生奉献给制作书籍。

张晓东在工作,纸屑掉了一地。

现在工作室里,就我和两个朋友,一个80后,一个90后,和我一起工作了近10年。

其实人多的时候人也多,但大多没多久就走了,年轻人也不想干这种无聊的工作。

我所有的作品都是用自己的钱完成的,完全不符合商业逻辑,但我只想做我理想中的书。如果接受定制,这个东西就不会那么纯粹了。

结合当代艺术形式的作品

我的老师吕敬人也很担心我。每次见面她都会问我有没有吃的。巧的是,每次我觉得自己快要没钱饿死的时候,都会突然出现一个人来买我的书,起死回生。我想,也许上帝在帮助我,让我可以一直走下去。

我想我们睡的床只有两平方米多一点。你不需要一个大东西。内在的财富是你稳定的基石。

我也没有什么爱好。我大部分时间都在画室,花钱最多的地方大概就是买书了。我的书大部分都很贵,买的时候都心疼,但是它们的设计又那么好看。

冯骥才先生有一篇短文,讲的是一个叫莫拉的老太婆爱书如命,每天睡觉前都要摸摸她的书。她说,未打开的书冻结了一个吸引人的世界,未打开的书与她有着强烈的情感联系。

平日读书也要有仪式感。

这个故事我记得很久了。很大程度上,我也是这样。闲暇时,我喜欢把画室里的书掸掉灰尘,拿出一本,点上香,看一会儿。

现在的人没有太多读书的仪式感,但在古代,读书是一件极其神圣的事情,是与圣贤的对话。你要洗澡更衣,烧香挂画,洗手通过前面空白页,才能进入书的世界。所谓家家户户藏书,其实是想与书籍背后的先贤为伍。

如今,每年都有不计其数的新书出版。在我看来,99.5%以上都是“说明书”,人们可以通过电子书轻松获取知识。

还有一种经典,不仅仅是一种知识的传递,更是一种人文情怀,有温度,有精神。即使几千年过去了,它仍然值得我们反复理解。希望能为这部经典的传播尽一份力。

张晓东的个展现场总是很现代。

我计划完成25本经典书籍的制作,形成一个理想的“书房”和我的精神家园。

在展览上,许多年轻人,甚至是孩子,告诉我他们非常喜欢我的作品。他们看了之后,一直记在心里,忘不了。

我认为这是最好的种子。总有一天,他们一定会带着仪式感走进经典的智慧世界和阅读世界。

书,是我一切想象的载体,是文字诗意栖居的建筑,是容纳一切的黑洞,是穿越时空的宇宙飞船空。我觉得我想做也永远做不到。还有什么比这更幸福的呢?

我喜欢和书在一起。