春天不减肥,夏天就难过了!眼看天气越来越暖和,减肥大业又要提上日程了!

沙拉代餐健身卡,绝食,流汗,刮油茶,为了减肥,很多人用尽了各种招数。

但是你真的知道自己的体重吗?一个人的体重达到多少斤才算肥胖?肥胖只是吃多了的问题?今天,小九将有一个聊天。

肥胖的医学定义是有科学数据量化的,判断肥胖是否存在有以下两个指标:

(1)身体质量指数指数

身体质量指数,即身体质量指数,是世界公认的评估肥胖的分级方法。具体计算公式:

身体质量指数(身体质量指数)=体重(公斤)/身高(米)

比如一个人体重60kg,身高1.7m。身体质量指数=60/(1.7*1.7)=20.76

对于中国成年人来说,身体质量指数的参考范围是:

身体质量指数<18.5,瘦弱;

18.5≤身体质量指数& lt23.9,体型正常;

24≤身体质量指数& lt27.9,超重;

身体质量指数& gt28,肥胖。

按照这个标准,对于身高150cm的女性来说,体重在41.6kg-53.7kg之间是正常的;身高170cm的女性,体重在53.4kg-69.0kg之间是正常的。当然,这同样适用于男性。

(2)腰围WC指数

除了身体质量指数指数,腰围的WC指数也是衡量肥胖的重要标准之一。指WC腰围的长度,具体标准:

如果男性腰围大于90 cm,女性大于80 cm,则属于腹型肥胖。

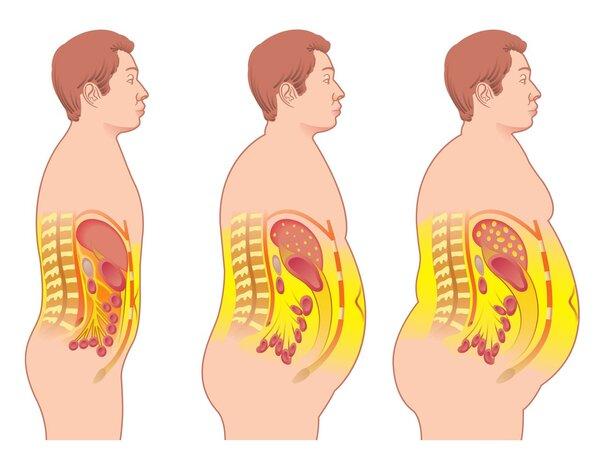

腰部WC指数是衡量腹部脂肪堆积程度最简单实用的指标,腹部脂肪堆积程度与肥胖相关疾病有较强的相关性。

肥胖不仅影响姿势和活动,还是心血管疾病、糖尿病、内分泌紊乱、脂代谢紊乱等20多种疾病的危险因素,严重危害人们的身心健康。

人为什么会肥胖?对于肥胖,我们经常嘲讽是因为& # 34;闭上嘴,却迈不开腿& # 34;、"营养过剩& # 34;等等原因,但是为什么你这么努力的节食和运动,还是瘦不下来?

其实这些肥胖者的肥胖其实跟吃多少无关,而是在身体& # 34;毒素& # 34;堆积太多却排不出去。

中医认为,毒素可能残留在人体的五脏中,当毒素过度积累时,就会影响健康,而肥胖恰恰是由于& # 34;痰湿& # 34;毒素残留在体内,造成新陈代谢缓慢,肥胖,疲劳。

中医有句话:胖子痰湿过多。中医理论认为,肥胖的主要原因是阳虚痰湿,即痰多气少。脾气虚弱导致运化虚弱,水谷精微失于运化,化为油膏水湿,留于体内,致肥胖;肾阳不足导致血液搅动无力,水和液体通过蒸腾和蒸发流失,导致血液循环缓慢,水的内部停滞,从而导致肥胖。

通俗地说,正常情况下,脾脏可以将体内潮湿、邪恶的垃圾和毒素排出体外,但当脾脏患病时,毒素无法排出体外,在体内堆积形成脂肪,从而导致肥胖。

排毒、调补,减肥更轻松根据中医对肥胖症的病机认识,历代医家多以运脾祛湿化痰、化瘀散结、导滞为治疗肥胖症的根本方法。但肾为先天,为脏腑之根,即肥胖位于脾,根源于肾。因此,治疗肥胖不仅要调理脾胃,还要补肾壮阳。

在中医里,减肥虽然是& # 34;少& # 34;,还要注意做加法。在排毒的基础上,还要调整补充。如果内脏不能恢复,毒素很快又会残留下来,最终导致恶性循环。

基于此,中医推荐以下排毒祛湿、滋补养生的中药。

大黄:

神农本草说:大黄科& # 34;清理肠胃,提神醒脑,调理饮食,镇静五脏& # 34;。即大黄能清除胃肠道多余的积热,调理脾胃功能,增强吸收转化;还能活血化瘀,通十二经脉,增强机体新陈代谢,祛腐生新,使气血通畅,排出糟粕。

西洋参:

大黄在排泄过程中容易耗气伤阴,而补气养阴的西洋参是不会伤害健康的。西洋参能补益正气,气能活血,还能帮助大黄活血化瘀。两者结合,可以去虚补邪。

牛心朴子和红参:

洋参具有补肾强筋、健脾和胃、解毒杀虫的作用。既能帮助西洋参扶正,又能帮助大黄解毒。

红参具有补血活血、祛风除湿、通经活络、行气活血、化痰生新的功效,辅助大黄通达里外,打通全身的排毒通道。

白术和肉苁蓉

白术健脾益气,润肠通便;肉苁蓉滋养肾阳和精血。此二味一补后天之精——脾;一是补益先天之精——肾,配合西洋参补正气,以辅助正气,增强五脏的动力源,使气血旺盛,使毒素排出。而且两味性温,有助于控制大黄的苦寒性,避免寒凉伤胃之弊。

荷叶:

促进脾胃之气清阳,配合降胃气的大黄,达到升清降浊,调畅气机的作用,使气机正常升降,毒素排出体外,精微散于全身。

因此,为了治疗肥胖,我们可以使用上述中药配方进行协调和调节,兼顾排出和补充,调整升降,气血双补。或者选择以上述几种中药为基础研制的排毒养颜胶囊,具有补气活血、通便排毒的功效。

中医不仅仅是治疗疾病,更是调节全身。身体调整顺畅,血液流动顺畅,体重自然就下来了。当然,在控制饮食、加强锻炼的基础上,改变不健康的生活方式才能有效减肥。

参考资料:

1.如何根据个体差异计算标准体重?如何判断体型?。人类健康。2016-05-28

2.王毅。中医药治疗肥胖症[J].中国民族民间医学杂志,2012:13-13。

3.姜良铎。排毒养生[M]。云南:云南科学技术出版社,1998-08。