犍陀罗地区斯瓦特神庙的新考古发现

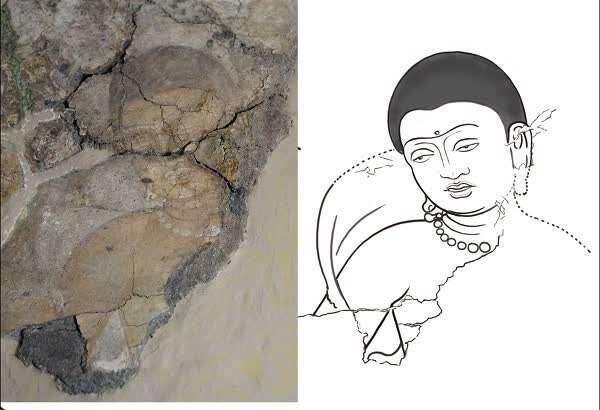

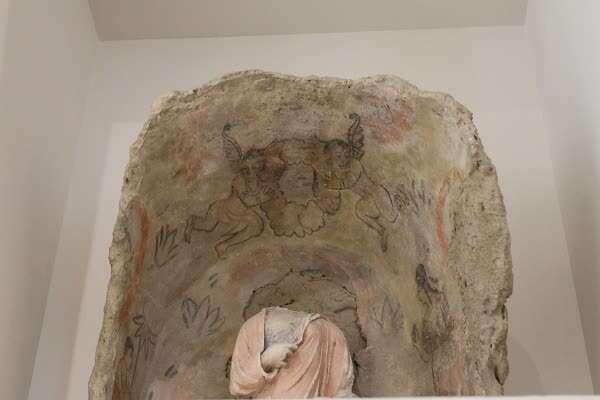

近日,巴基斯坦白沙瓦地区考古局和博物馆(KPK)联合考古队在斯瓦特山谷开始实地考古工作,在对斯瓦特山谷附近的阿巴萨黑布-中国(或阿巴赛布切纳)佛寺遗址进行发掘清理时,发现了一些新的文物。根据白沙瓦考古局发布的官方信息和白沙瓦考古局局长阿卜杜勒·萨马德博士的介绍,在主要宝塔周围的勘探区出土了佛像碎片、宝塔装饰浮雕碎片等佛教物品。地面上发现了青铜戒指、钉子和硬币等金属遗物,在宝塔的飞檐之间也发现了几幅残留的壁画。这些新材料对研究这一地区的佛教考古和促进犍陀罗艺术研究具有重要意义。尤其是壁画中的“有翼天使”形象,是犍陀罗地区首次发现,值得我们深入探讨和研究。

Abbasih Khenna佛寺位于斯瓦特河支流Najigram khwar峡谷。距峡谷谷口城市巴里科特约12公里,平均海拔3800米。它是一个综合性的寺庙遗址,主要包括塔院区和寺院区。沿着吉格拉姆峡谷向西北走,就是著名的卡拉卡尔山口,一条崎岖的山路,可以到达犍陀罗的核心地区邦纳。从此可以进入连接白沙瓦和泽里的主干道,这也是古代南亚的交通要道,连接着许多古代政治中心。

宋小虎,阿拔斯·霍布奇纳佛寺的愿景

阿卜杜勒·萨马德博士,阿巴西希卜·陈钠佛寺新发现的有翼男孩壁画

神庙遗址沿着这条季节性的格拉姆河分布。场地周围有几个普什图村庄居民区,大多被山和丘陵包围。在寺庙遗址周围,当地人开垦了土地,种植了少量农田和果树。这里夏秋两季气温较高,平均气温高达40度。森林郁郁葱葱,盛产橘子、杏子、梨、苹果,周围还有穿山甲等珍稀动物。该地区距离最近的城市明戈拉约50公里。因为交通不便,与外界的交流基本靠行走和畜力。雨季经常爆发泥石流,基本交通被切断。然而,相对封闭的自然和社会环境也保存了这一地区大量的古代文化遗产。与白沙瓦平原的寺庙建筑相比,白沙瓦平原的寺庙建筑容易风化腐朽,尤其是悬崖上的佛寺建筑保存完好,基本保留了原有的建筑高度和整体原貌。

1930年,英国印第安人考古局的A.Stein (1862-1943)首次对该遗址进行了调查。斯坦在他的调查记录中介绍了佛教遗址,并提到了佛塔被遗弃和希腊化雕刻遍布田野的信息。1959年,巴基斯坦独立后,根据斯坦的记录,意大利中东和远东研究所(IsMEO)也调查了那里的佛塔。d .法克纳(1923-2008)、g .图奇(1894-1984)等人都对佛塔进行了测绘。随后,在1982年,日本JAC京都大学考古队的成员高安和桑山正太郎对该地区进行了更详细和深入的调查,并拍摄了大量照片。桑山·郑锦通过对宝塔建筑的考察,认为这里的宝塔与白沙瓦的“金城寺塔”和中国文献记载的“雀利塔”有关,属于公元1-2世纪建造的宝塔。之后,德国和美国的学者陆续前来调查。根据对遗址整体布局和建筑形式的研究,学术界一致认为这是一处始建于公元2世纪左右的佛教遗址。

20世纪80年代,这一地区的寺庙建筑和城市考古有了新的突破。1984年,意大利考古队在巴里戈德地区开始城市考古工作时,采用了新的水平地层发掘方法,斯瓦特地区的古城和物质文化研究也进入了一个新的时代。2015年,意大利考古队在巴里戈德地区进行建筑勘察测绘时,完整地完成了该遗址的建筑测绘,并公布了相关的调查报告。Abbasaheb陈纳德宝塔第一次被完整地绘制和整理出来。2019年7月,在巴基斯坦的帮助下,我们对遗址进行了考察,获得了大量的第一手资料,建立了遗址的基本信息。根据这次调查,阿巴西陈钠佛寺遗址的复杂程度超过了普通的犍陀罗佛寺。分布在河谷两岸的许多形态各异的建筑遗迹,既有佛塔、寺院、修行场所的建筑遗迹,也有寺院周围的城防、关隘和世俗建筑。它们依山而建,相互依托,形成了一个综合性的小城市堡垒。这座堡垒是了解古代佛教信仰、建筑技术和物质文化的范例,让我们看到古代人是如何利用自然山川来创造人文景观的。但由于交通不便,物资供应困难,大部分建筑已经废弃,地面上覆盖着大量的建筑构件、石头碎片等文物。系统的考古发掘工作没有开展,文化遗产保护也面临很大问题。

巴基斯坦考古局的发掘工作得到了世界银行的支持。考古队包括附近迪尔博物馆的工作人员和马尔丹博物馆遗址修复中心的专业技术人员。这些熟悉当地情况并具有丰富工作经验的人的参与充分保证了考古项目的顺利进行。

新出土的壁画位置有翼的男孩阿卜杜勒·萨马德博士

新出土的石雕人物浮雕阿卜杜勒·萨马德博士

犍陀罗艺术中被忽视的壁画研究

在大多数人的心目中,犍陀罗一直是古代佛教僧侣眼中的圣地,犍陀罗艺术也被认为是东西方文化的“混合体”。他不仅融合了印度、希腊罗马文化,还间接受到波斯文明和山地游牧文化的影响。他的寺庙建筑、石雕和泥塑是早期佛教艺术的典范,也被认为在中亚和中国产生了石窟和佛教雕像。然而,人们对犍陀罗壁画的信息知之甚少,特别是长期以来,学术界有一种错误的认识,认为没有这方面的壁画,这其实是有失偏颇的。

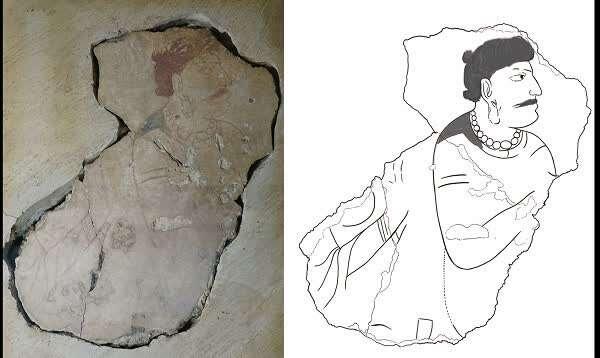

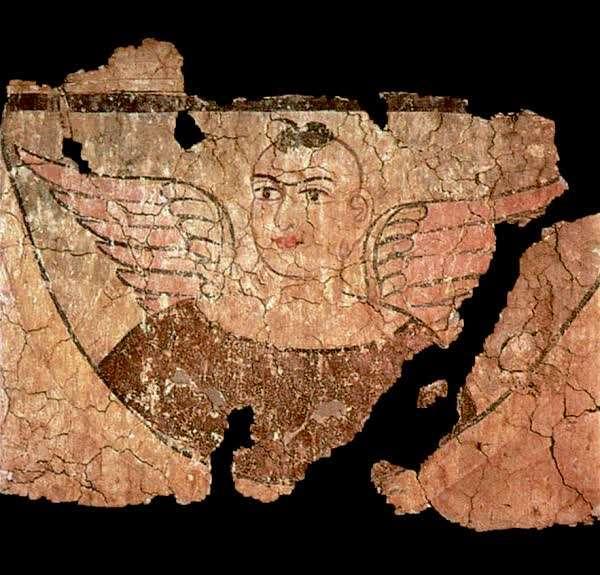

其实早在巴基斯坦独立前的1947年,英国和印度殖民时期,考古学家就已经注意到犍陀罗的佛教壁画。英国考古学家约翰·马歇尔爵士在锡尔卡普城的宝塔和塔奇拉的莫赫拉·莫拉杜神庙的墙壁上发现了壁画(马歇尔1951:第1卷,171,360页)。但这些壁画基本上都很简单,大多是宝塔底座石灰墙上用赭石红线条勾勒的佛像。考虑到石灰墙干湿程度的变化,应采用湿壁画技术。此后,人们陆续在不同的寺庙遗址中发现佛教时期的湿画,但大多只是简单地勾勒形式,没有丰富深刻的佛教题材。在随后1956年至1962年的考古工作中,IsMEO在斯瓦特的寺庙遗址布特卡拉一世发现了精美的壁画残迹,并成功发掘。其中,保存最好的壁画是一幅支持者形象的壁画,此人高鼻深目,一头黑色鬈发,留着典型印度人形象特征的小胡子,修复后保存在斯瓦特博物馆。此后,学者们逐渐注意到这些壁画的存在价值和特殊意义,巴基斯坦著名学者M. Nasim Naseem教授开始注意整理和收集这些壁画资料。

斯瓦特布卡拉第一寺庙的佛教赞助人壁画,左慧敏拍摄,戴一天绘制。

后来,纳西姆教授还在犍陀罗的阿齐兹·德里神庙(Aziz Dheri Temple)考古中发现了重要的湿壁画,该神庙遗址可追溯到公元2世纪至3世纪,出土了许多重要的雕刻和硬币。纳西姆教授以其突出的问题意识和科学规范的发掘工作,通过这个遗址建立了这个地区的地层,并对所有出土文物进行了整理和研究。此外,巴基斯坦学者还在济南Dheri Wali(约4-8世纪)遗址中发现了壁画,表现为佛、菩萨等人物的组合图像,构图和风格更接近印度阿旃陀石窟的壁画风格。这两座寺院都是远离山区,靠近古城的平原地区的寺庙。寺庙建筑和装饰都表现出世俗化倾向。这些壁画装饰共同构成了平原地区佛寺艺术的另一种风格。

塔克西拉基南德里瓦里寺发现的佛教壁画,左慧敏拍摄,戴一天绘制。

随着田野调查的深入,除了佛寺壁画,另一种形式的岩画也进入了学者们的视野,同样具有科研价值。这些岩画往往分布在天然岩洞中,画在岩棚中的巨大岩石上。这种艺术形式与俗称的雕刻岩画有关,但也有很大不同。岩画往往是在岩体上雕刻出多余的岩石,用的是雕塑语言中的“减法法则”,而这些岩画是在岩体上雕刻出来的,再用底漆、颜料做地战、颜料画形,属于雕塑语言中的“加法法则”。这种绘画技术和前者一样有着悠久的历史。

根据纳西姆教授的研究,到目前为止,犍陀罗地区已经发现了许多在粗糙岩石棚的墙壁上涂有不同颜色的古画,其中大部分属于史前时期或青铜时代。他们大多用红色、黑色和白色来代表狩猎主题和其他类似的人和动物的形象。这些早期的绘画都是用简单的线条绘制的,他们在构图上使用了图形表现。在这些岩石棚中发现的湿画被逐渐记录和整理。

此外,后期历史时期的壁画不仅延续了早期单色绘画的传统,还出现了铭文。这些古代铭文具有类似于“列表标题”的功能,记录了图像生产者和提供者的信息。这种画在天然岩石上的壁画和碑文在其他地区并不多见,但这种传统在当地已经延续了上百年。在这些彩绘铭文中,最早的是用鲁语书写的。鲁文是公元3世纪前犍陀罗的一个流行人物。从右向左阅读,主要用于书写佛经、刻年等信息。7世纪停止使用,消失在历史中。20世纪90年代最早的壁画之一来自公元1世纪左右马尔达姆的塔拉·塔萨,碑文提到:“卡尼世嘉国王卡尼·卡·玛哈拉贾萨·维哈罗”。这是写在线条勾勒出的大宝塔设计上的铭文。宝塔里站着两个人影,可能是甘尼萨国王本人的表情。宝塔周围还有一些人物和宝塔形象,组合在一起就形成了这个整体形象。这些语言的使用也说明壁画和文字是一起传播的,这是过去被忽视的物质文化现象。鲁文也出现在贵爽王朝最北部的阿姆河,说明这种图形书写的模式同时流行于中亚和南亚。

犍陀罗地区创造的最杰出、保存最完好的壁画艺术杰作,属于公元4-5世纪马尔达姆郊区的帕特瓦诺加泰壁画,印度笈多王朝的艺术在这里再次影响了它。Patvano Gadai壁画都是佛教题材,主要是一组三个人物以一种形式出现:包括一个冥想佛像和旁边的两个助理菩萨雕像,整体风格趋于成熟。佛和菩萨的这种组合在中国石窟壁画中非常常见,例如,类似的组合可以在早期风格的壁画中看到,如甘肃省炳灵寺第169窟。这些壁画也是唯一的画在岩石上的佛教造像湿壁画。

犍陀罗的上述壁画艺术形式的发现具有特殊的价值,它们的特征和主题与犍陀罗其他地区发现的完全不同。这说明犍陀罗地区的壁画和图形绘画延续了数百年,与佛教时期佛教艺术的兴衰是同步的。这些画在某个历史时刻不是短暂的,而是持续的,可持续发展的。虽然这些壁画常年暴露在潮湿多水的环境和空的氛围中,但并没有影响到这些画作。因为这些自然条件在壁画最初选址时就已经考虑到了。事实上,现在是当地人无意中破坏了大部分画作。

纳西姆教授在他的专著《犍陀罗绘画在犍陀罗》中总结道。白沙瓦,2000年:

“这些画的艺术品质,以及这些画表明绘画艺术与这里的石雕具有同样的知名度和高度,都是值得进一步探讨的。根据目前的证据,我们得出结论,犍陀罗的画家的技巧在公元4-5世纪左右达到了顶峰。”

“其次,这些绘画混合了印度和中亚文化的影响,这表明犍陀罗不仅在地理上,而且在历史和文化上被贸易路线和贸易交流联系在一起。尤其是除了巴基斯坦北部的考古发现之外,这些绘画阐明了除了上述文化联系之外,这一地区还与中国保持着这种密切的关系。”

目前,虽然犍陀罗地区佛教湿壁画的艺术形式并不为学者所知,也没有得到应有的重视,但近年来,随着犍陀罗地区调查的不断深入,我们也会清楚地认识到这些壁画与中国洞穴、寺庙壁画之间的联系。

“飞翔在丝绸之路上的天使”与壁画艺术

斯瓦特,中国文学中的张武国,公元前327年被马其顿的亚历山大大帝征服。在随后的几个世纪里,经历了印度-希腊、塞尔维亚、安息、贵双、萨三、白匈奴、突厥等政权的统治。斯瓦特山谷不仅是犍陀罗通往中国新疆的重要文化和商业通道,也是中国古代佛教僧侣的学习目的地之一。东晋的佛教高僧名贤,北魏的宋云(盛辉),唐代的玄奘、慧超等先后来过此地,留下了一些文献。流传于斯瓦特地区的佛教足迹和本生故事,经常出现在以中国北朝石窟为代表的佛教艺术中,与中国佛教艺术密切相关。

这次发现的有翼天使形象,准确的说,中心人物是男孩形象。在以往的考古发现中,阿富汗喀布尔河流域的贝格拉姆城、梅斯·艾娜克和哈达神庙的宫殿大厅也曾发现用石灰作为底料绘制湿壁画的例子。这位法国考古学家于1926-1927年在塔帕卡兰神庙发现了这个壁龛,它作为代表现在在法国吉美博物馆。在这个壁龛里,佛像上方的墙上画着一对手持花绳的“长翼天使”。这里的“长翅膀的天使”是一个裸体的男孩形象,与伯格拉姆发现的同样藏在美国博物馆石膏板上的天使形象基本一致,更接近罗马传统。我们也可以在同时期(约公元62-79年)罗马帝国庞贝古城的第四风格壁画中找到这些熟悉的图像。这一时期,尼禄皇帝(公元37-68年)统治下的罗马开始建造大型宫殿建筑,新建筑空房间和装饰艺术开始流行,建筑物的天井和墙壁上经常画有长翅膀的小天使(阿莫里诺)。同时,同时期的一些大理石棺雕也继承了这种风格,出现了一对“长翅膀的男孩”手持墓主人画像作为告别主题的场景。后来在深受罗马文化影响的叙利亚,在公元109年的巴尔米拉墓葬艺术中,一对长着翅膀的女神经常在墓主人的半身像后面雕刻圆形物体,以表达墓主人升天的时刻,这也是这一主题的发展和传播。

阿富汗哈达佛寺出土的翼天使像左惠民

也让人联想到1906年12月斯坦在新疆米兰M ⅲ佛寺遗址发现的“有翼天使像”。斯坦因还在这里发现了鲁文文字中的铭文,并将七个长翅膀的天使形象带回印度和大英博物馆保存。在随后的研究中,斯坦因根据《鲁文》中的铭文判断壁画的年代为公元3至4世纪,认为这些长翅膀的天使受到了希腊罗马文化的影响,可能代表了小爱神厄洛斯的形象,这也是犍陀罗文化东传的一个证据。1911年,大谷探险队的第三次探险队Zuicho Tachibana也从米兰MV寺遗址的入口走廊(M ⅲ佛寺西54米)切割并带走了一幅男孩雕像的壁画,该壁画现藏于东京国立博物馆(NoTC556,图10)。1989年,中国著名考古学家王炳华教授率队在米兰MII神庙发现了两个完整的有翼天使。此外,在新疆库车苏巴斯还发现了一封饰有长翅膀男孩的舍利信。虽然材料不同,但有一定的参考意义。舍利信与佛塔都有涅槃之意,佛法得道超脱的象征也是另一个世界的开启。这些长翅膀的男孩所包含的一些升天思想被佛教所吸收,可以引导信徒进入另一个佛教世界。

虽然米兰废墟中的三座宝塔都绘有“长翅膀的男孩”的形象,但宝塔建造的时间略有不同,也能看出绘画技法的变化。不同的是,新德里博物馆M ⅲ佛寺中的翼天使雕像多为半身像,半露在U型花绳后面,用红棕色墨线勾勒,眼睛上有灰蓝色晕染,鼻尖、下颌、脸颊等处有条纹。东京国立博物馆的MV寺庙壁画,大部分都是男孩肩背花绳的一部分,技法多以墨线勾勒,天使的头顶和耳朵保持不刮胡子。与阿巴西·开伯尔·陈钠出土的天使雕像相比,很明显,它仍然使用不同的颜料涂抹和表达造型体积和明暗。米兰的长翅膀的男孩形象在线条的运用上更加东方化。根据材料分析,米兰壁画的地板中混有艾草,底部仍用石膏,但绘制手法与欧洲壁画并不完全相同。

印度新德里博物馆米兰M ⅲ佛寺有翼男孩雕像

东京国家博物馆在米兰MV寺有一个长翅膀的男孩雕像。

新出土的有翼男孩雕像显示了阿卜杜勒·萨马德博士与各种颜料的混合使用。

这些壁画的绘画技巧有所不同。石灰作为做墙的必备材料,也会因为自身的土地环境、地质、彩画技法而有所不同。这些技法可以在公元前1世纪维特鲁威撰写的《建筑十书》第七卷《建筑装饰》中找到,并且可以找到绘制湿壁画和制作颜料的相关记载。此外,根据同时代罗马人的文献记载,有关矿物、植物以及建筑、医药、炼金术士的制造技术的信息和资料,都包含了相关绘画材料的制作。这说明这些在中亚佛教寺庙中发现的湿壁画技术,一百年前在欧洲就有记载。这些物质文化和工匠技能很可能通过丝绸之路的交流传播到东方,被东方的僧侣和工匠所认识和使用。这些丝绸之路沿线的工匠团体的流动以及技术和工艺的传播也值得考虑。

随着考古发掘的发展,犍陀罗壁画艺术和壁画中的各种题材正逐渐被更多的人认识和接受。这些考古新发现正在悄然改变人们的固有思维。这些长着翅膀的天使在亚欧大陆的古丝绸之路上飞翔,从罗马到中国,进入了神圣与世俗的双重空空间,被古人接受吸收,融入佛教造像,不断见证着古丝绸之路的精神交流和开拓精神。

(鸣谢:2018年至2019年,作者三次前往巴基斯坦犍陀罗城和寺庙遗址,观察犍陀罗壁画的分布情况。在此期间,我得到了M.Nasim Khan教授的热情关注,以及、郭武研究员、张伟教授、Abdul Samad博士、郭博士等老师和朋友的指导。我特别感谢乌斯曼、马塔萨、内克对考察工作的协助,也感谢前中国驻巴基斯坦大使景尧和张鹤庆参赞对实地考察的关心。)

资料来源:报纸