简介

汉中有2300年的文明史。刘邦、韩信在这里立下了汗马功劳,创造了辉煌的汉文化;诸葛亮征战八年,六出祁山,最后长眠于定军山脚下。李白、杜甫、苏轼、陆游也在这里留下了壮丽的诗篇。自古以来,鲍斯,张骞,蔡伦,古力,刘邦,汉中王,汉朝,汉人,汉字,男人...还有张亮、韩信、曹操、刘备、诸葛亮...大多与汉中有关。都说汉人的称谓来源于汉中,依次是汉中王、汉朝,最后是汉人、汉人、汉文化。。汉中自古以来就是历代帝王建立根据地、发展工业的地方,也是三国、魏、蜀的军事枢纽。特别是在汉代和三国时期,张骞、刘邦、诸葛亮等历史名人在这里演绎了许多感人肺腑的成语典故,将流芳百世。

[明修栈道埋之]

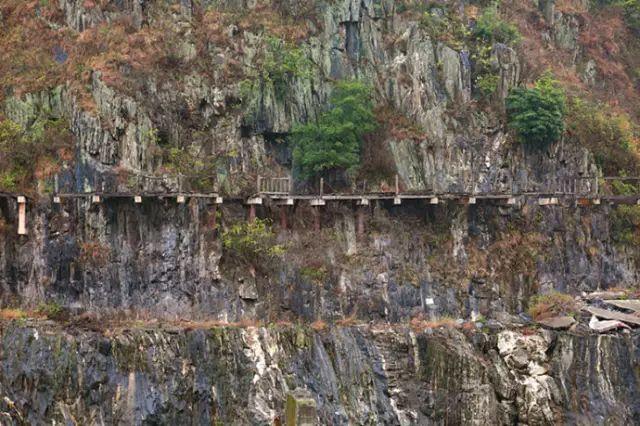

高峡平湖石门,

悬崖栈道穿彩云,

蜿蜒秦岭500里,

留下十三本书刻。

二秦亡后,国内发生了项羽和刘邦的“楚汉相争”。宝鸡作为“兵家必争之地”,上演了一场传世的活战争剧——“明秀栈道,暗渡陈仓”,从而拉开了“楚汉相争”的序幕。

项羽和刘邦曾在反秦战争中约定,先攻咸阳者为王。公元前207年,刘邦的始祖咸阳,却怕项羽人口过多,只好把秦朝的财宝封存起来,退出咸阳,留在军中。项羽进咸阳后,放火烧了阿房宫,自封为西楚霸王,封刘邦为汉王,把张寒、司马欣、董永分别封为王勇、王赛、翟王,称为三秦,统治关中,刘邦任秦为皇族。刘邦任在汉中时,听从了著名谋士张亮的建议,烧毁了栈道。

“栈道”是一条穿越秦岭从关中到南通汉中、巴蜀的古代交通要道。它由秦岭古道、褒斜道和李安运栈道组成。全长250公里,矗立在悬崖和沼泽上。“陈仓”是宝鸡的古称,特指渭河北岸的陈仓古渡口。关中栈道出口距离陈仓故都约70公里。

公元前206年,刘邦的大将韩信以“修栈道,暗渡旧仓”的策略开始了他的军事行动。韩信先派樊哙、周波领兵一万,修复汉中被刘邦进烧坏的栈道,摆出一副从斜路发兵的姿态。张寒立即加强了对坡道的防御。而韩信却率领一支军队从西面的勉县转北,循陈仓小道进入秦川,在陈仓古渡口渡过渭河,攻打大三关。张寒很快带领他的军队到陈仓城,并与韩信激烈战斗。这时,正在研究栈道的樊哙和周波也出来迎接韩信。张寒战败自杀,司马欣、董毅先后投降,刘邦决定做三秦。从此,关中成为刘邦打败项羽,统一天下的基地。

今天宝鸡东十里的陈仓峪,据说是韩信过渭河后藏兵的地方。附近有韩信的“马跑泉”和“点将台”遗迹。这个地区出土了很多秦汉兵器。

作为声东击西的典型,后世的武将也多次效仿。比如海湾战争中的“沙漠之盾行动”,用海面上的假登陆掩盖了沙漠中的真迂回,美军总司令公开说他们用的是中国的战术。

[程也输了萧何也打了萧何]

这个成语也可以缩写成“成败萧何”。讲述了萧何和韩信的故事。

据司马迁的史书记载。据《淮阴侯传》记载,读兵法少的韩信轻而易举地拿了剑。然而,他很穷,无法养活自己。他曾经以乞讨为生,被胯下羞辱。当项梁响应陈胜和光武起义,渡过淮河时,韩信投奔了项梁。项梁战死,韩信被项羽率领,项羽只是一个“郎中”官员。当时多次制定政策,项羽都没有采纳。

西汉元年,汉王刘邦领兵入汉中,韩信弃楚回汉。我想出人头地,但回到汉后,我只是一个有职无权的小官,连敖。后来韩信因犯法与十三人一起被斩首。幸运的是,在行刑期间,他被滕公夏侯婴保释。在滕公的推荐下,刘邦让韩信做了掌管粮草的军官,这样他就有机会接触到了总后勤部军官萧何。萧何听韩信谈兵,口齿伶俐,赞赏有加。到了汉中都城南郑,韩信见还是没有提拔,就不辞而别了。小何闻讯,连夜追赶。这就是“萧何月下追韩信”的故事。

因为萧何的大力推荐,汉王刘邦拜韩信为大将军。此后三年,韩信发挥军事指挥能力,辅佐刘邦,击败项羽,取得了楚汉之战的胜利。所以韩信被封为齐王、楚王。后来有人声讨韩信谋反,他就被贬为淮阴侯。

高帝十一年,刘邦还在前线与陈作战。有人告诉韩信和陈,他们正在密谋杀害和王子。后来与萧何合谋,萧何告诉韩信,陈被打败了,让韩信立即入朝祝贺。韩信信了萧何,入宫。吕后命令武士不经审判就把韩信绑起来斩首。

韩信被萧何推荐,拜为大将,却因为萧何的设计而失去了理智。人们哀叹韩信之死,偏重外因,所以用“成则萧何,败则无物”来概括。一个“成功”和一个“失败”绑在一个人身上,看似扯平。其实谁知道功过是非,利益得失?再说,韩信“成功”和“失败”的根本原因是主观因素和个人行为。

在江苏省沛县汉城,汉初三杰雕像矗立在刘邦雕像旁。张亮,一个聪明人,成功后隐退,从而保住了性命;忠厚贤惠温顺的萧何死了;韩信、熊杰的失职造成了巨大的灾难。

[一人得道,鸡犬升天]

起源于汉中市“圣贤村”,伴随着一个古老的传说:东汉王莽二年,山口村有一个叫唐公的人,既学道又爱吃橘子。他服务的橘园,绕河的水,慕山的神风,高品质。秋高气爽,满园繁星,仙人常路过,乞尝一尝。一天早晨,在山口,唐红芳一家,连同他家的果园,和冉冉一起冲天而起。几年后,仍能听到鸡鸣九夜,狗吠云中。为了纪念这个美丽的传说,山口处的村庄被称为“圣贤村”。

随着改革开放,城固人民培育了一个新的系列替代产品——生贤蜜桔。它具有圣贤村丹菊的所有优点。它也是巨大的,瘦瘦的,无籽的,也是树矮化的。亩产最高可达10000斤。近年来,沿秦岭南麓发展了8万亩工业林带,形成了秋风送桔香的桔园秋色。十月橙香之际,特推出秋季橙乡一日游。

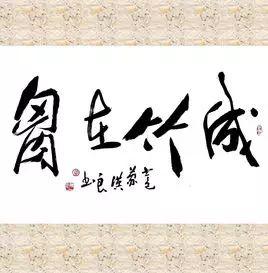

[竹子在箱子里]

杨典县北宋文学家、画家文同,喜咏竹、画竹,以词表气节,志存高远。他的水墨竹韵有趣独特,被画坛称为“湖州画派”。文同认为,画竹子,必须心中有数。成语“竹在胸中”出自汉中洋县。

北宋熙宁八年(1075),文同被任命为扬州知府。在任三年,勤政为官,体察民情。他看到茶农负担过重,上书朝廷,要求革除《阙茶法》的弊端,给茶农带来好处。同时,修建州治城隍庙,重视教育,深得民心。文桐山擅长诗词书画,尤以画墨竹见长。竹画的高超技艺来源于他长期对竹子的仔细观察和写生。当时,永州谷(今永州县纸坊乡)生长着大面积的竹林,文同有诗《永州谷》,诗中说:“赤桐,一谷波溶,竹河两岸烟霞。直赴旷野,宛儿似不在尘埃。”他还在这个山谷里建了一个“穿锦亭”。闲暇之余,他常去山谷探竹、吟诗作画,有时还带着妻子去赏竹、植竹。这些年来,各种各样的竹子形态都烙在我的脑海里,积累了无数的画作。在竹画实践中,他首创了以浓墨为面,淡墨为背刷的竹叶画法,绘画技法越来越精瘦。他画的墨竹栩栩如生,自然俊朗,主张竹画要“入心”。后来竹画家从他的笔法中学到很多,被称为“湖州竹派”。

文同曾经送给他的堂弟苏轼一幅汉中扬州的竹树图。喜欢画竹子的苏轼非常珍惜。苏在《谷中文可画竹吞物语》中写道:“能画竹,必先入其胸,细细写之,见其所想而画之,而后能挺拔,以追其所想……”当代文学家、画家晁在《赠侄女杨学文作诗》中写道:“心中有计”或“心中有计”的意思是:画家画竹子时,心中要有一个具体的、生动的竹子形象,然后才能得心应手,画出来的竹子才会真实自然。后来,这个成语不再局限于画竹,泛指人们遇到问题和处理问题时,头脑中成熟的想法和方法。

[鸡肋]

读过《三国演义》的人都知道杨修被曹操杀死的前因后果。杨修机智、聪明、雄辩、慷慨。受到曹操的赏识和器重,成为曹操的大臣。之后的事件如宽门、一盒糕点、曹操梦里杀人、武陟等。时,曹操就暗暗提防着杨修。后来,杨修暗中干预,废除了太子,这引起了曹操的极大不满和嫉妒。汉中战争期间,曹操以“鸡肋”的罪名杀了杨修,并给了许多物品安慰他的亲属。杨秀芝之死,在罗贯中的《三国演义》中有详细生动的记载。人们看不到曹操谋杀杨修的蛛丝马迹。而是秉公处理“鸡肋事件”,依法斩首杨修,严明军纪,天衣无缝,去除了他心中的一大隐患,解除了他的后顾之忧。杨修作为封建时代的谋士,是中国古代的典型人物。他才华出众,学识渊博,在揣摩、分析、判断、预见丞相曹操的心理活动等方面相当准确、迅速、敏捷,具有一定的预见性。正是因为这种预见的准确性,杨修失去了他的生命。杨修对曹操在退兵前的矛盾心理,虽然他身居要职,了解得很透彻,但作为曹操部下多年的幕僚,对曹操多疑、暴戾、残忍的性格有足够的了解。他误以为曹操绝不会因此而冲锋陷阵,所以才敢在军中实话实说曹操要撤退,让士兵收拾行李,准备班师回朝。这就是典型的以智取胜的例子。

[筑坛拜将军]

仁义靠才。资料来源:韩曙。《高第·纪商》:“汉王齐辞立坛,拜辛(韩信)为将军,求教。”袁。王实甫的《西厢记》。第三册第一折:“计将何处?萧声应该建一个祭坛来祭拜将军们。”俗话说,千军易得,一将难求。

明。冯梦龙,余世明。《扰乱司马昭之狱》一书中记载:汉先人一遇,筑坛拜将,持毂推轮,后授诸侯封号,以赏功德。

[让它安息吧]

三国。舒志。《赵云传》记载:在一次战斗中,蜀将黄忠杀了夏,夺取了的战略要地。曹操非常恼火,把米仓搬到汉水边的北山脚下,率领20万大军攻打襄阳关平。黄忠和张著商量晚上烧魏军粮草。临行前,赵云和他们约定了返回的时间,没有回来的时候,就带着部队出寨迎敌,正在和曹操亲自指挥的部队会合。赵云与曹军交战,打败曹军,救了黄忠和张著。

曹操没有放弃。他指挥一大群人杀了赵云,直奔蜀营。赵云副将张仪见赵云已回此寨,身后追兵来势凶猛,遂关寨门,不肯守。赵云下令打开营门,把它放下,准备让君;另一方面,他命令弓弩手埋伏在寨内外,然后独自站在门口等待敌人。

生性多疑的曹操追到寨门,以为城门大开,必有埋伏,即慌忙下令撤退。就在曹操掉头撤退的时候,蜀军营中金鼓齐鸣,杀声震天,箭雨落在曹军身上,曹军惊慌逃命,把自己踩在脚下。赵云夺了曹军的粮草,杀了大量曹军的兵马,获胜后回营。

后来,人们经常用“休战”这个短语来指休战、沉默或停止行动。

【笑失天下,玩诸侯有篝火】/s2/】

周朝灭商朝后,定都濠井,史称西周。早期,周王为了巩固国家政权,先后把自己的兄弟、亲戚、英雄分封到各地为诸侯,建立诸侯国,建立了一整套制度。农业、手工业和商业有所发展。

西周的第九个国王是周厉王,他贪婪、好色、昏庸、残暴,在公元前841年引起了“中国(平民)暴动”。自此,周朝衰落,社会动荡。

在周幽王统治时期,这个国家变得更加糟糕。周幽王甚至更放荡。他得到了一个美丽的女人,名叫宝四,但宝四自从入宫后从来没有笑过一次。为了逗她笑,周幽王带宝四去了骊山。原来,为了防御西戎的入侵,历山一带建了20多座烽火台,每隔几里就有一座。西戎的军队一叫,就燃起了篝火。一个接一个,信息被传递。附近的诸侯看见了,就派兵营救。

周幽王来到历山,让人点燃了篝火。附近的王公看到警报,以为敌兵来了,急忙赶来救援。可是到了骊山脚下,没看到一个敌人,却听到山上鼓乐声,所有人都愣住了。周幽王派人告诉他们:“这只是国王和公主放烟花玩。回家吧。”群臣大怒,山中大乱。看到这,丛西笑了。这就是中国历史上“烽火戏诸侯”的故事。

后来,当西戎军队真的进攻首都高枫时,没有人注意它,尽管烽火台上有一把火。王子们认为这是周幽王的胡说八道。结果西戎军队攻打濠江,杀了周幽王,抢走了财宝空。公元前770年,周幽王之子周平王被迫迁居洛邑(今河南洛阳),史称东周。

国保在古老的国保长大,那里有一条绿色的国保水流过,那是一个美女生长的地方。管鲍是古代鲍国的一个民间女子,被周朝所赞美,也被一个女子所赞美。幽王见她容貌出众,收她为妾,十分宠爱。据《周本纪》史书记载,故国曰:凉州保城东二百步。这个地方位于陕西省汉中市汉台区河东镇周寨,秦岭南麓。在这里,你还可以找到一个叫宝矿铺的地方,被称为宝矿的故乡。从历史上看,赞美与西周的灭亡密切相关。赞美天生不爱笑。为了讨好赞美,王猷用篝火召集了群臣。群臣赶到那里,才发现不是土匪侵略,只好撤退。后来,申遗被废除后,与太子易臼。沈父联络燕侯及其狗戎进犯后,升起篝火以示警告,群臣以为又是骗局,不愿前往,导致幽王被其狗戎杀死,褒奖被抢。“中国人”网站对西周的这段历史做了一个公正的描述:到了第十二任皇帝周幽王,王朝的危机更加严重。关中地区自然灾害严重,如地震、滑坡、河流断流等。周幽王不但没有赔偿受害者,反而变得更加奢侈、腐败和贪婪。为了赢得他最喜爱的妃子的微笑,王友居放火欺骗王子来到秦王。最严重的是,幽王决定废掉沈氏家族的皇后,杀了太子伊臼,另立皇后和他的儿子为太子。沈侯的父亲沈侯于是联合西域部落,调兵攻打周幽王,在骊山下杀了王猷,夺了褒。每当国运衰微,王朝覆灭,历史学家总要找出原因。在史学家认定的原因中,除了“王”“黄”的残暴与不人道,德政的缺失,对民情的不同情,对汉奸小人的信仰之外,最常见的原因就是女人惑主。王友的《篝火戏王子》、《侯飞》、《去找王子》。正是因为有了这些前因,才有了“沈侯大怒,以苟、之犬攻”,“举篝火,兵不可及”,“遂杀李于山下,擒”,西周灭亡于之手。人们说起赞美的话,总会说她“笑”和“不笑”。历史学家说,笑与不笑是西周灭亡的必然结果。其实笑与不笑只是她生活中喜怒哀乐的表达。

[萧何月下追韩信]

公元前206年,张亮推荐韩信去汉中投奔刘邦,韩信带着张亮的推荐书和宝剑去见汉王刘邦。此前,张亮送刘邦分手时,曾讨论过招贤纳士,但张亮没有说推荐谁。韩信虽然带着张亮的推荐书和宝剑,但他认为汉王是民主领袖,肯定识才,而且要靠自己的本事才能得到汉王的重用。所以,张亮的推荐书就放在他身上,他去拜访汉王的时候也没有交出来。刘邦看到韩信又小又瘦,却没有赢。他说没有帮助就不能被重用。韩信每天都在南郑驿站看书下棋。丞相萧何心想,张亮走的时候说有人来投我王,官要大不要小。但是过了这么长时间,来了一个韩信,可能就是那个人。于是每当有空空闲的时候,萧何就会陪韩信下棋,玩耍,暗中考察。韩信从来不提自己,更没有向丞相要求高升,城府极深。经过一段时间的考察,萧何认为韩信足智多谋,野心勃勃,一定是张亮引进的人才。推荐给汉王。汉王为韩信立了一个“连敖”,即粮仓总管。他不满并抱怨。有一天,我和另外13个人喝醉了,却被人听见,报告给了汉王。汉王要把所有喝醉的人都处死,派夏侯婴去当监工。夏侯婴把这十四个人带到了刑场,已经杀了十三个人。韩信被杀的时候,韩信突然狂吼一声,“汉王不是要天下吗?他为什么要杀一个壮汉?”听到这里,夏侯婴下令停止砍头。他一看是韩信,就和他说话。他听后,很佩服韩信。夏侯婴去报告汉王,建议重用韩信。刘听从的建议,免除了死刑,并封韩信为太师,以待稷。传说韩信在当掌管粟的校尉时,并没有向汉王汇报。有一天,刘邦突然下令把韩信叫来,问他有多少粮草。韩信不假思索,一口就答出了东、西、北、南四库大米、稻谷、小麦、玉米、草料等等的具体数字。汉王派人翻遍仓库,结果数量一致。刘这才知道,韩信确实很有才华,但还是长得好看。另外,韩信为人傲慢,不善于迎客,所以还是不会重用他。只有丞相萧何非常重视人才,听到这里,召见韩信问话,发现他很有才华。向韩信许愿,劝汉王任命他为将军。韩信等了很多天,还是没见汉王赴约。失望之下,他收拾行囊,没有和宰相道别,就在一个月夜逃了出来。萧何发现后,若失至宝,立刻骑上快马,疾驰而去,追赶韩信。传说韩信骑马出了南郑城东门,拐了个弯,往北进了包谷。张亮回关中时,已经烧了褒斜栈道,很多地方都要涉水过河。韩信策马离去,突然被一条小溪挡在了面前。这个地方就是今天汉中留坝县马道镇。这条小溪,现在叫西沟,以前叫韩熙,自西向东流满了赞美水。平时寒溪浅,行人可涉水过河。偏偏这一天上游下了一场大雨,溪中洪水暴涨,韩信无法渡过。就在这时,萧何骑在后面,跳下马鞍,双手抱着韩信。韩信看到丞相肖累得大汗淋漓,气喘吁吁,赤着脚。他觉得萧何真的有爱才之心,也不好说什么,就带着萧何回到了南郑。刘采纳了萧何的建议,拜韩信为大将军。

寒夜崛起为汉王争得一席之地,也成了千古佳话。有句话叫:“寒流若不是一夜崛起,刘王朝如何能持续四百年?”

[厉安全给水]

南北朝时,宋明(465-471)年间,凉州统治着今天的陕南、四川、黔北等广大地区,州治南郑(今汉中汉台)。第一次,凉州派刘拜年【据《南齐书》载,范拜年,梓潼(今四川梓潼)人。]进京请教皇上。有一次来京和范聊天,问:“广州有水,叫馋泉。据说那里的贪官都和喝这水有关。你听说过这个吗?”广州贪泉史书中有这样的记载。晋代时,广州石门有一处奇泉。谁喝了这泉水,谁就视金钱为生命,贪得无厌,所以叫“贪泉”。当时广州腐败政治猖獗,都与此有关。后来,朝廷命吴隐之为广州刺史,让他革除积弊,兴利除弊。吴到广州,先饮贪泉之水,曰:“贪泉与当官何干?”同时背一首诗说:“古人云此水,惜千金。试着让齐一喝,你应该永远不会改变主意。”意思是以前的人类喝了贪吃泉的水后会怀念女儿的财富。如果让伯夷、舒淇这种洁身自好的人喝下去,绝对不会道德沦丧。吴在任期间,为官严明,清正廉洁,广州清廉。没等范多想,一语双关地问道:“凉州有这样的地名吗?”范略一思索,答道:“圣上明察,凉州只有、穰水、文川、武乡。”连泉,让水成为古水的名字。前者现为南郑县涟水,后者现为汉台区五乡镇。明帝又问,“艾青大厦在哪里?”范:“微臣陋室,诚与让之间。”范柏年巧妙的回答无可挑剔,既说明他工作的地方民风淳朴,人性谦逊,又暗示他为官清廉,并非权贵之人,为凉州人所称道。这就是“廉泉放水”典故由来。此后逐渐成为一种习俗,“廉泉让水”是对简约时尚的褒奖。人们经常用厉安全让水赞美人才库和节俭礼仪。清代诗人黄作芳曾写过一首《厉安全任流水》的歌,最后几句是这样写的:“世态炎凉,欲壑难填。渴伤心,谁清溪?我想去这里,布居离城市很远。身在廉价房,盼企范柏年。”诗人对日益腐败的世界愤怒叹息,私欲难洗。他愿意以范为榜样,去除污秽,保持清洁。几年前,汉中博物馆西门外,有一副典故引申的对联:“文传武乡英雄地,让水为礼国”。这幅对联挂在典故的发源地,赞美汉中人才济济,民风淳朴,可谓意味深长。

[美轮美奂] [/s2/]

古代学者在分析我国历史时,曾列举过四个美女丧国的案例,分别是“妲己为商所惑”、“周哀赞”、“汉”、“唐溺”。他们用、、汉成帝、唐分别被、宝四、赵、和迷惑,不爱山河,爱美,奢靡放荡,最后导致国家灭亡的历史事件,来说明“女人是一种灾难”,他们足以“真正的美丽”。

中国第一部诗歌总集《诗经》中,有大雅和潇雅两章:“哲人之夫成市,哲人之妻成市”;“一个辉煌的周朝,赞美它,毁灭它”的诗句。这是一个真实的故事,嘲笑周幽王的运气和绝世美女的赞美,以及政府的失败和亡国。哲夫和哲夫,即那些有知识有智慧的人。倾城指的是城邦的崩溃。“聪明的丈夫造城,聪明的女人造城”就是“聪明的丈夫造城,聪明的女人造烂城”。

据唐代李继孚《元和郡图》中“褒市郡”一文:“褒国,郡东二百步,褒其来之地。”赞国是赞的故乡。据汉中地方志记载,国保旧址在罗罗坪,现属汉中市汉台区河东店镇郭华村。唐代著名诗人胡曾也写过一首赞美国家的诗:“娇纵风流人物可以自由,放火烧骊山可以奏诸侯。我只知道笑逐颜开,倾国倾城,却不知道陈虎到处都是玉楼。”笑倾城,再笑郡国,也就是所谓的“倾城郡国”,就是推翻郡国。这就是“美国垮台”或“美国垮台”典故的由来。古人把西周灭亡的历史罪责强加于褒扬之上,显然有失偏颇。

后来,人们同意用美丽的外表来形容女人的美丽是一种习惯。这个成语是用来赞美绝色美女的,并没有贬义。这里的倾向已经不是倾覆的意思,应该理解为仰慕。意思是全城的人,全国的人都赞叹它的美。这就还原了历史的本来面目,赞美之美应该是所有人都羡慕的。一个华丽的女人有什么不好!唐代为官的大诗人元稹,路过宝成时有一种情怀,留下了“花疑赞,笑逐颜开,留在武侯岗位”的诗句。这位政治家、诗人把杰出的哲学家诸葛亮比作亡国劫富的赞歌。字里行间充满了对这两位“哲学家”的惋惜和同情,也是对那些历史学家所做结论的有力否定。