编者按:提到“黄皮书”,不禁把人们的思绪带回到六七十年代。在精神食粮极度匮乏的那一年,一套印有“内部发行”字样的黄色封面,成了很多人寻找和流传的宝物。是年轻人心中的普罗米修斯,带来了洋火,照亮了他们的精神生活。在那些书中,俄罗斯和苏联的文学作品占了相当大的比重,其中有些后来以公开发行的形式再版,有些现在被公认为文学史上的经典。这些作品直接影响了新时期文学的孕育、传递和成长,是中俄(苏)文学交流史上一个离奇而重要的故事。三十多年后的今天,我们依然在很多人(比如“今日”作家,比如先锋派作家)的回忆录作品和文章中看到这些名字:人、岁月、人生、有星星的火车票、伊凡·杰尼索维奇的一天...它们与青春、地下阅读、思想解放等词汇一起出现。,不是因为时间。但黄皮书中的描述基本都是个人的、零散的,目前还没有全面的介绍,对其脉络的研究更是缺乏。

自1977年以来,张复生先生一直在人民文学出版社外国文学编辑室工作。虽然他加入社会时《黄皮书》的出版已经结束,但通过多年的努力寻找和了解,他已经很好地掌握了《黄皮书》的出版过程。在应本报邀请撰写文章的过程中,他面对面咨询,电话采访了多位与《黄皮书》相关的出版界、文学界前辈:孙(原人民文学出版社副总编辑,《黄皮书》主要负责人)、(原《世界文学》、《外国文学参考资料》、《外国文学动态》主编、中国作协书记处书记)。张复生先生强调,文章的写作首先要感谢上述先生们的帮助。

——

以下内容采用访谈式,风格转换由中华读书报编辑完成。

“黄皮书”文革前出版

“内部发行”带来“神秘”色彩

读报:近年来,一些作家、学者在回忆录文章中经常提到“黄皮书”,也有学者想开展这方面的研究,但苦于找不到资料,进不去。相传您是国内收藏黄书较多的人,与一些参与出版“黄书”的前辈接触较多。能否先简单介绍一下“黄皮书”的概况?

答:所谓“黄皮书”,是中国六七十年代“内部发行”的一种特殊的书籍。因为它的封面材质不同于一般的内配本,使用了比主纸略厚的黄色胶版纸,所以才有了这样一个名副其实的俗名。还有一些书没有黄色封面,但人们也把它们归类为“黄皮书”,后面会详细说明。

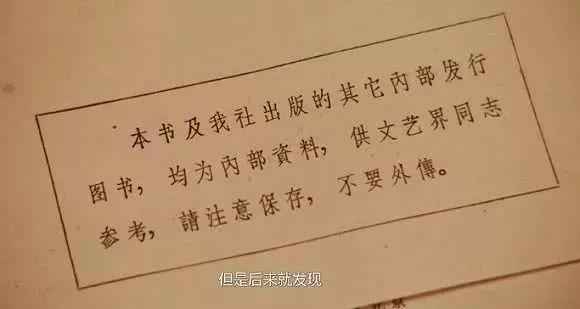

“黄皮书”的封面或封底印有“内部发行”字样,有的书还附有一张一寸长、两寸宽的小纸条:“本书为内部资料,供文艺界同志参考,请注意保存,不要外传。”开本有三种:小说一般是32开本,理论是32开本,诗歌是32开本。

当“黄皮书”在20世纪60年代初问世时,每一种都只印刷了大约900本。它的读者很有针对性:局级以上干部,著名作家。这就给它增添了“神秘”的色彩。据当年负责黄皮书具体编辑工作的秦顺新先生说,有一次他在总编室看到一本小书。该书出版后,将按上述单位名称和人名通知购买。曾在中共宣传部工作,后调到人民文学出版社担任副总编辑的李曙光先生也说,这个名单是经过严格审查的,他参与起草,由周扬、林默涵等领导审阅。俄罗斯文学老编辑文成先生回忆说,他在国务院直属的对外文化联络委员会工作时,专门负责调查苏联,所以他们那里也有一套“黄皮书”,看完要锁在机要柜子里。

看报:黄皮书的出版始于何时,止于何时?

答:黄皮书的出版基本上可以分为两个历史阶段。第一阶段是文革前,主要是1962年至1965年,出版了一批“黄皮书”,包括小说《苦果》(1962年)、诗歌《人》(1964年)、戏剧《第聂伯河上》(1962年)和理论著作《苏联文学与人文主义》(1963年)。第二阶段是文革中期到文革结束,主要是1971年到1978年。但到了这个时候,“黄皮书”已经名不副实了,有些书的封面改成了“白皮”和“灰皮”,比如《世界》(1971)、《白船》(1973)、《河边》

此前我一直认为《黄皮书》的第一本书是1962年2月出版的《苦果》(其中收录了苏联、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克等国作家的小说、诗歌、论文25篇),李曙光先生和《苦果》的译者之一曹素玲先生也是这样认为的。但是,前几天秦顺心先生告诉我,《苦果》(1961)之前的其他书也应该归入“黄皮书”。这本诗集的封面是绿色的,上面没有写“内部发行”的字样,但有一张小纸条,上面印着“本书为内部资料……”。我查了中国版图书馆编的《中国内部发行图书总目录》,里面确实有这本书。秦顺新先生认为,“黄皮书”系列的出版可以追溯到1957年出版的《不只面包》。如果秦先生没记错的话,《黄皮书》的出版似乎有一个“前奏”阶段,但这还有待进一步考证。

接下来,在介绍黄皮书出版的两个主要历史阶段之前,我们首先需要知道黄皮书的起源。

是在“反修”的背景下诞生的

读报:黄皮书作为批判的反面教材,是在特殊的历史条件下出现的。具体背景是什么?

答:从这套书的出版日期和参考书目不难看出,它是打着反修大学的旗号诞生的。我请教过出版界的前辈,孙先生,《黄皮书》的原掌门人秦顺新先生等等。他们说,从1959年到1960年,中苏关系逐渐恶化,中共宣传部要求文化出版业配合反修斗争。人民文学出版社作为国家级文学专业出版社,为反修工作服务责无旁贷。根据当时苏联文坛一些有争议的问题,如战争描写、人性论、爱伦堡的文学思想等。,出版社确定了若干选题,都是在苏联受到赞扬或批评的文学作品。

这个问题,我也问过世界文学的老领袖陈丙义先生。那天(1998年10月15日)他讲了很多,大致意思是:从1959年12月到1960年1月,中共宣传部每隔一年在新桥宾馆召开一次文化工作会议。当然,透露出来的是一个比中宣部周扬更高的人物的精神。会后,周扬找一些人谈话,说要出版反面教材,为反修提供资料。这个很清楚,但是没有正式文件。

陈丙义先生告诉我:“这次会议很重要,我事先知道,所以在1959年底,我以《世界文学》编辑部的名义,出版了《世界文学参考图册》,题为《最近苏联文学的重大争论》…………”后来我找到了《陈丙义先生的谈话》第二册,收了39篇有争议的文章,共278页。封面上印着“仅供领导参考的内部刊物”。这里有一个倒过来的词,应该是“内刊”。封底没有定价,只印着“1959年11月19日”的字样。

他还提到了一个背景。1959年5月,第三次苏联作家代表大会召开。茅盾先生率团出席了会议。当时的苏联文坛已经开始有点混乱了,在很多问题上争论不休。关于这个问题,我们还没有读过一些具体的著作,所以周扬和他的同事们应该了解情况,掌握材料,配合即将进行的两党斗争。

从陈丙义先生的谈话来看,他认为这是《黄皮书》的“语境”和“语境”。关于“语境”问题,我问过很多老前辈。因为没有文件,大家都不是很清楚。李曙光先生和高莽先生认为陈丙义先生的陈述真实可信。

看报:有其他当事人告诉过你“黄皮书”的由来吗?

答:在今年8月5日与我通电话时,李曙光先生说:“1959年12月新桥饭店会议后,周扬找了一些专家、理论家,讨论反修、批判资产阶级文艺中的人道主义、人道主义等问题,陈丙义也在这里,还有姜春芳和冯志。主要是让大家加强对外国文学界重大事件的研究,制作反面教材,为文艺领袖提供参考。”李曙光先生还说:“中共宣传部成立了专门的文艺反修小组,由周扬、林默涵研究,具体负责人是林默涵。这个小组主要起草反修文章,同时关注“黄皮书”的出版,我协助林默涵做联系工作。我接触的主要是陈丙义同志,有时也和叶水富同志谈一谈。我记得《苦果》发表得比较早。由于我是联络人,‘黄皮书’出版后会给我寄样书,有时我能清楚地看到样书。我记得看过‘娘子谷’等人的证明。”

关于新桥饭店会议,秦顺新先生说他听过这个会议的报告,我记得不管是周扬还是钱君瑞都说过一句话:“我们对欧美文学的了解基本上是黑暗的,对苏联东欧的了解也只是一知半解。”要出版外国文学参考资料,这一精神传达到出版社。

《黄皮书》1971年后出版

文革前“黄皮书”的出版

读报:文革前有哪些以“黄皮书”形式出版的书籍?

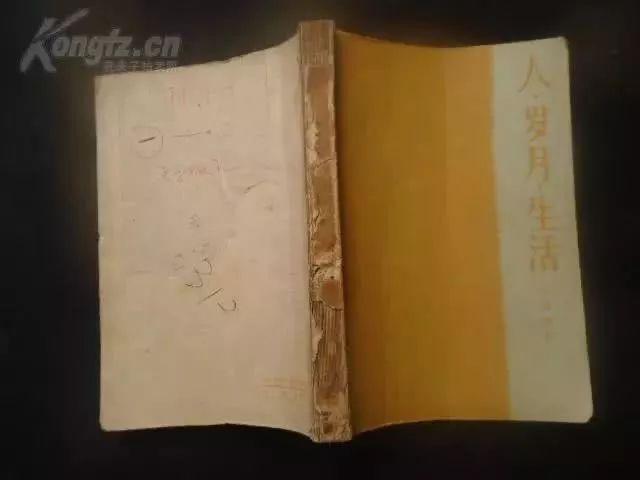

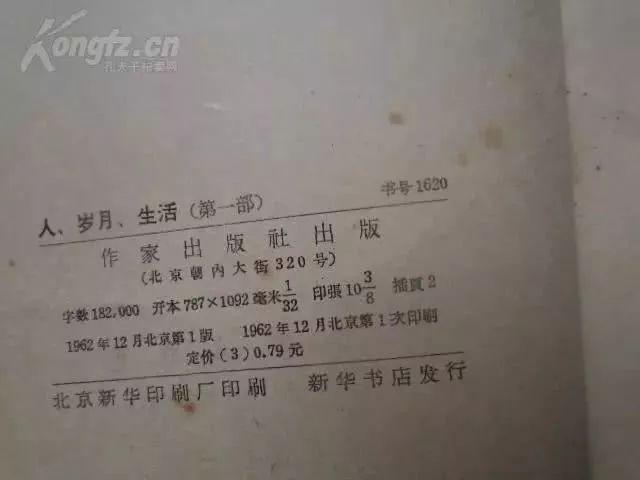

张复生:文革前发表的小说应该有《苦果》(1962)、《人、岁月与人生》(上、下,1962)、《生者与死者》(1962)、《有星星的火车票》(1963)、《解冻》(1963)、《伊凡·杰尼索维奇的一天》(1963)、《索伦尼汀短篇小说集》(1964)、《战争与回声》(1993

诗集:《人》(1964)、《娘子谷等人》(诗集,1963)、《焦尔金的土地之旅》(1964)等。

电影剧本:《第聂伯河上》(1962)、《伊尔库茨克的故事》(1963)、《保护我的儿子》(1963)、《晚餐前》(1964)、《暴风雪》(1963)等。

还有一些文艺理论著作:《苏联文学与人文主义》(1963)、《苏联文学中的正面人物,写作战争问题》(1963)、《苏联青年作家及其创作问题》(1963)、《一些苏联批评家和作家关于艺术创新和白俄罗斯的表达》(1964)、《人文主义与现代文学》。这些理论书籍很少被人提及。事实上,它们是“黄皮书”中极其重要的一部分。

除了苏联文学,黄皮书系列中还包括其他国家的一些书籍。不多:美国的《在路上》(1962)和《麦田里的守望者》(1965),意大利的《费鲁米娜·马尔图拉诺》(1964),英国的《向上攀登》(1962),等待戈多(1965),南斯拉夫的《娜迦》。

看报:《黄皮书》的出版书目是怎么选出来的?

A: 秦顺信先生告诉我:这套书是孙先生负责的。他仔细阅读了他寄来的每一期进口图书目录,挑选了当时苏联最有争议或获奖的几本书。当时编辑部还订阅了许多苏联文学杂志和报纸,如《文学报》、《旗帜》、《明星》、《十月》、《新世界》、《我们的同时代人》等。大家分头阅读并提出建议,最后得到孙先生的认可。

看报:黄皮书当时主要是人民文学出版社出版的吗?还有其他出版商参与吗?

答:黄皮书主要由人民文学出版社出版,也有以中国戏剧出版社、作家出版社等名义出版的。文革前,中国戏剧出版社和作家出版社是人民文学出版社的二级品牌,就像现在的外国文学出版社一样。当时的作家出版社和现在的作家出版社没有任何关系,而中国戏剧出版社和现在的戏剧出版社有着“血肉”联系。现在的戏剧出版社是当时人民文学出版社的“戏剧编辑室”,直到1980年才分离出来另设门户。当然,第一批“黄皮书”中也有特例,比如“军人不是天生的”。出版社是作家出版社,但在这个名字下,印的是“上海”。其实这是上海译文出版社的前身。1965年出版的《同学》出版社更露骨:“作家出版社上海编辑部”。

重新启动到结尾

看报:文革中后期《黄皮书》的出版是如何延续的?

张复生:1966年文革开始,“黄皮书”的出版自然中断。再次继续出版已经是“文革”中期的1971年了。据人民文学出版社第一位从干校回来工作的俄苏文学编辑先生介绍,1971年,遵照周总理的指示,出版社进行了改组,恢复了工作。当时,三岛由纪夫剖腹手术发生了,上面有文件,明确指示要尽快出版三岛的作品。不久,人民文学出版社以“内部书籍”的名义出版了三岛的四部作品。

随着出版社的工作逐渐步入正轨,“黄皮书”又开始推出了。这套书一开始是从“反修”开始的。过了几年,特别是1969年,又发生了“金银岛”事件。这次是打着“反对苏维埃社会主义帝国主义”的旗号重启的。但此时“黄皮书”已经“名不副实”,一些书的封面已经改成了“白色”和“灰色”。出版商也发生了很大变化。除了人民文学出版社,上海译文出版社和上海人民出版社也相继加入。

有人把这种灰色封面的文学书称为“灰书”,这是不准确的。所谓“灰书”,一般是指人民出版社、商务印书馆等出版社出版的政治社科类书籍,属于A类(文艺类书籍属于B类),如文革前德·热莱斯的《新阶级:共产主义制度分析》,托洛茨基的《被背叛的革命》等。文革中后期,也继续出版《灰皮书》。

读报:这期间出版了什么书?

答:在这一时期的出版物中,人们比较熟悉的有:《世界》(1971年)、《白雪皑皑的冬天》(1972年)、《落角》(1973年)、《特别小组》(1974年)、《阿穆尔河的里程》(1975年)

读书报:黄皮书的出版是什么时候结束的?

答:上世纪70年代末出版的《海岸》、《河滨街公寓》、《正午的暮色》也是“内部发行”,但其吸引力和神秘感已经逐渐丧失,“黄皮书”的历史使命已经终结。随着全国各地出版社恢复正常工作,出版重点逐渐转移到解决“书荒”问题上来,许多过去本应列入“黄皮书”的作品可以逐渐向公众发行。

时任中共新闻出版局宣传部理论处处长的李宏琳在1979年第一期《读书》杂志上发表了《读书无禁区》一文,着实令人震惊。之后还在《读书》上发表了一篇《解放内书》的文章。可以说,他的两篇文章喊出了一代学者的心声,预示着一个新时代的到来。

能长久流传的好翻译

看报:如何看待即将出版的《黄皮书》专史?

答:久而久之,“黄皮书”已经成为历史。但近年来,许多人对它越来越感兴趣。出版界的前辈陈垣先生曾就“黄皮书”一事给我打过电话。似乎他是从出版史的角度关注的。前不久,一位在美国学习俄苏文学的同胞来我办公室了解这套书。更多的同行,出于好奇,想开开眼。

这段历史在中国出版史、中外(特别是中苏)文学交流史和文化史上都是非常重要的。有时人们会认为中国人对外国文学艺术的认识在文革前后的十几年里完全中断了,但实际上并不是,是“黄皮书”断断续续地连接起来的。这是一段无法跳过的历史。

看报:你觉得黄皮书给后人留下了什么?

答:作为后来的俄苏文学编辑,我对《黄皮书》翻译质量的佩服超过了大家都有的好奇心。应该说《黄皮书》的大部分翻译都是一流的。很难想象,在如此紧张的时间里,在如此强烈、咄咄逼人的政治氛围下,他们需要怎样的精神才能保证如此艰巨任务的质量。

孙、苏杭、曹素龄、秦舜信、冯南江、钱诚、孙光英、荣儒德等许多以“四人”、“吴彤”等笔名代替真名的翻译家,都值得我们永远铭记。感谢他们给我们留下了如此丰厚而珍贵的财富。

看报:你能告诉我们更多关于这些翻译的信息吗?

答:其实当时的很多翻译家都可以算是今天的翻译家。翻译《有星星的火车票》的王和翻译《江滨街公寓》的蓝莹念都是优秀的译者。后来一些“黄皮书”再版时,也采用了原文翻译。但是,有些笔名的译者不太好找。我知道翻译《伊凡·杰尼索维奇的一天》的“斯人”其实有四个:曹素玲、陈小曼、王稼祥、程代熙。“吴彤”是谁,我还没想出来。有些书是集体翻译的,比如《天津外国语翻译学院》。找出谁参与了并不容易。

读报:你上面说的“黄皮书”很多都是后来出版的,读者很容易就能读到那些曾经神秘的作品。你注意到“黄皮书”的再版了吗?

答:有些书改革开放以来再版过一次,有些书是近几年才发掘再版的。但我总觉得,首先是要了解这段历史。今天这里说的只是一个大纲,很多题目都没有展开。有些当事人已是暮年,记忆可能不太准确。另外,我的转述肯定会被扭曲和偏离。所以既然中国读书报已经开始关注这个话题,我建议你进一步呼吁更多接触过黄皮书的人提供有价值的线索,指出我们谈话中的谬误,给有兴趣研究它的人留下一个可靠的信息。

——中国读书报,2006年

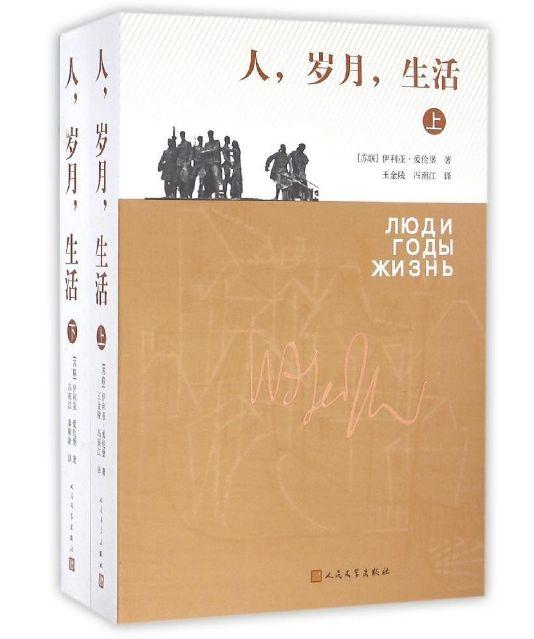

人,岁月,人生

人民文学出版社,2016年10月

《人、岁月与生活》(冯南江、秦顺新、王金岭译,伊利亚·爱伦堡译)1960年发表在苏联《新世界》杂志上。由于文中涉及众多历史人物和重大历史事件,披露了许多鲜为人知的文学史料,很快在国内外引起强烈反响和激烈争论。1962年,人民文学出版社在上级指示下,以作家出版社的名义开始以内部书籍的形式翻译出版,也引起了广泛关注,其中的一些问题至今仍能启发我们进行新的思考。