罗进工作时打卡考核用的APP,显示的是韵标。

红星新闻记者|李文涛

编辑|王李盘

从东关沙田分拨中心到广洲花都分拨中心有115公里,这是37岁的罗以前每天晚上上班的必经之路。

他穿的工作服和开的卡车上都印有“大云”字样。他往返货运的两个分拨中心分别属于上海大云货运有限公司位于东莞和广州的控股公司。他一直以为自己是大云公司的员工。

然而,他并不知道自己卷入了几份“非常复杂”的合同,直到去年2月他在装运过程中意外受伤。

据了解,与其签订合同的是浙江桐庐柯睿货运有限公司(以下简称柯睿公司),且是“代驾”合同;给他发“工资”的是福建盈和佳企业管理有限公司(以下简称盈和佳公司);对他进行日常检查和管理的是“大云东关队”。金土说,摔倒后,他花了大约31000元的医疗费。他认为自己是工伤。与大云东关队沟通时,对方不仅没有赔偿他,当月的“工资”还被扣了2000元。

为此,罗将公司等起诉至法院,要求对方赔偿护理费、误工费等共计8.9万余元。红星新闻记者获悉,今年2月,浙江省杭州市桐庐县法院审理了此案,目前尚未宣判。

罗进摔倒后留下了深深的伤疤。

发生了什么事

在运输途中掉落

2000元“安全奖金”被扣

罗进,1984年出生于湖南,初中文化,在工厂上班,开出租车。他说,2020年7月13日,经过面试,他加入了“大云东关队”。

当时,罗并不知道他不是的员工。和他签约的是科里公司。柯睿公司相关人士告诉红星新闻记者,所谓的“大云东关队”其实是大云的第三方物流,由多家不同的运输公司组成,由大云统一管理,为大云送货。“管理部门可以共同节约成本。”

罗进告诉红星新闻记者,入职后,“每天晚上早上七八点装货,凌晨零点、一点、两点发车..装车后,打卡离开。从大云东关沙田分拨中心到广州花都分拨中心,必须按照他们规定的路线行驶,到达后再就地卸货。”

前述柯睿公司人士告诉记者,大云东莞沙田分拨中心属于大云全资子公司东莞市冠云快递有限公司(以下简称冠云快递公司),广州花都分拨中心属于大云控股公司广州金运快递有限公司

罗进说,这段路程115公里,必须在1小时50分钟内到达。如果是加班,会扣钱。“有时限的运单,超时1分钟,罚款5元;如果不是,1元罚1分钟。”运单是否限时,由公司规定。如果堵车耽误了,可以申诉。"

2021年2月8日凌晨2点多,罗和往常一样,从东关出发,前往广州某服务区。“我下车上厕所,不小心摔倒了,脚后跟疼。”

金土向红星新闻记者回忆说,当时,他称之为队长。“队长送我去东莞人民医院,他开着车去广州。”

金土提供的东莞市人民医院的医院诊断证明的内容显示,他被诊断为“左跟骨粉碎性骨折”。

金土说,他在住院19天后出院,并按照医生的建议继续接受康复治疗。同年9月7日因“左跟骨内固定切除及筋膜瓣成形”再次入院,9月11日出院,医疗费用共计约3.1万元。

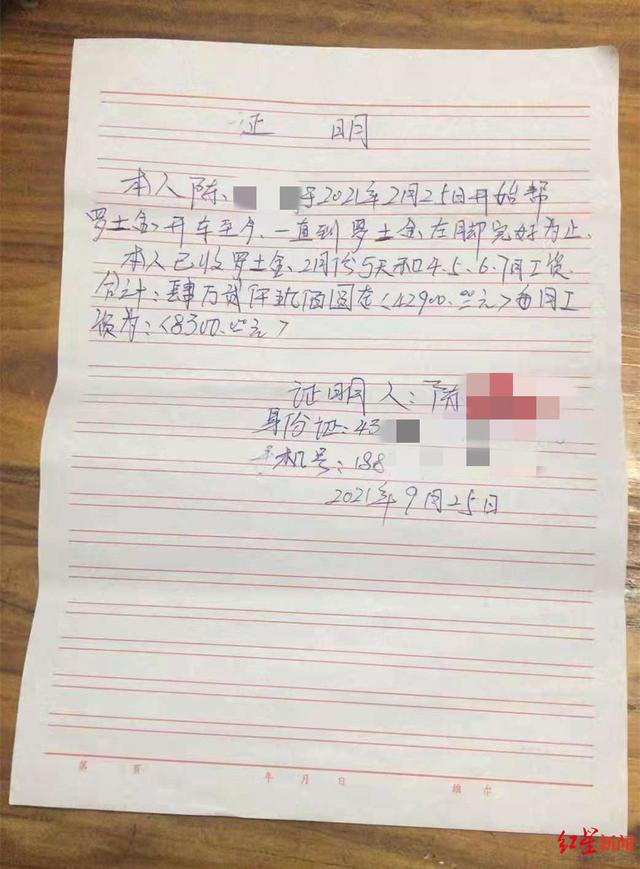

金土告诉《红星新闻》记者,受伤后,车队告诉他,虽然有人受伤,但卡车不能停下来。"如果你停下来,你将不得不支付罚款并收回汽车."无奈之下,罗找了一个叫陈的朋友给他开车。“每个月公司给我发工资,我转给朋友8300元。”

陈姓男子的证明

陈姓男子向红星新闻记者证实,他从去年2月25日开始为罗开车,一直到10月底。“每个月,他都给我发工资,给我买人寿保险。”

让罗吃惊的是,去年2月底,当他领到工资时,他惊讶地发现自己丢了2000元。“我问队里怎么回事,队里说因为我的事故罚了我2000。”

红星新闻记者向上述柯睿公司相关负责人核实了这一情况。他说,车队每年给司机2000元的“安全奖金”。“罗之前出事了,所以没有这个奖金。”罗进对此予以否认,“我就是出了这个意外(摔倒)。”

契约困境

根据合同,司机不是员工

“个人财产损失由驾驶人承担”[S2/]

“因为我是工伤,还被扣了钱。”罗对这一经历感到迷惑不解。

他告诉红星新闻记者,因为这次受伤,他才发现,虽然他每天晚上往返于大云东关和广州的配送中心,工作服和货车上都印有“大云”字样,但实际上,他并不是大云公司的员工。

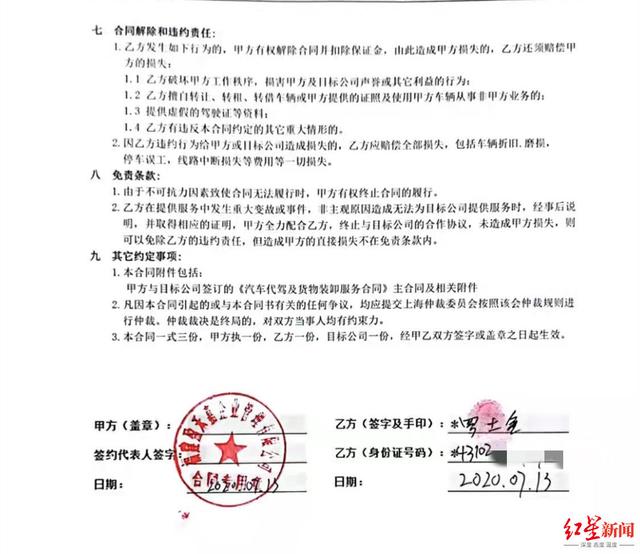

受伤后,罗在湖南老家新农合报销时,拿到了他面试时签的合同。红星新闻记者注意到,这份合同名为《汽车驾驶及货物装卸服务合同》(以下简称《驾驶合同一》)。甲方为浙江桐庐公司,乙方空白,乙方司机为罗。

代驾合同1

合同内容显示:“甲方拥有大量运输车辆,需要司机提供驾驶服务,需要装卸客户货物;乙方具有卡车驾驶服务和货物装卸服务的经营范围和驾驶员;甲乙双方经友好协商,就乙方合作向甲方提供汽车驾驶和货物搬运服务达成一致,并于2020年7月13日签订本合同。”

合同第七条“权利义务”显示,对乙方有时限要求,即所有车辆安装“天元系统”跟进,人为原因造成的经济损失由乙方承担;乙方在提供本合同约定的服务过程中所造成的任何损害(包括对乙方自身人员或第三方的赔偿和经济损失),均由乙方承担,与甲方无关

罗进告诉红星新闻记者,在此之前,他一直认为科里公司是大云的公司,没有太在意。事故发生后,我意识到我与科里公司签订了“服务合同”,而科里公司不属于大云。

罗进认为自己是在工作过程中受伤的,应当认定为工伤。双方沟通无果后,他将柯睿公司、灌云快递公司诉至浙江省桐庐县人民法院,要求两被告连带赔偿护理费、误工费等共计8.9万余元。

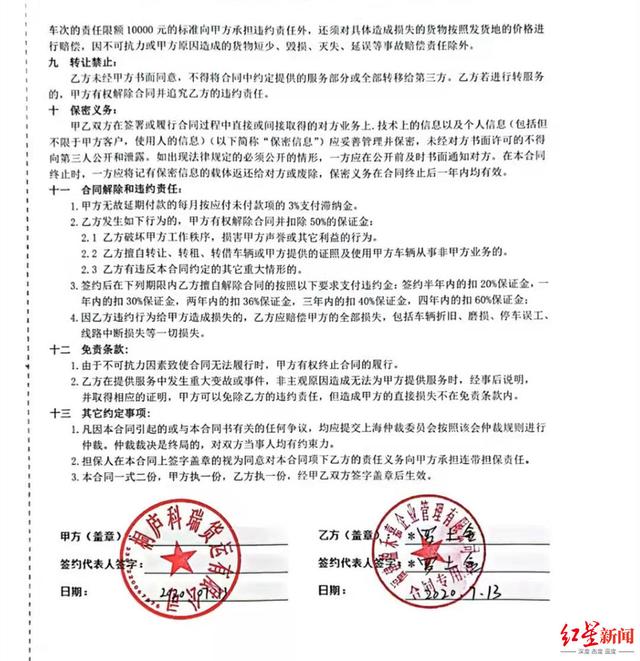

本案审理过程中,被告提供了另外两份合同,一份是盈和佳公司(甲方)与罗(乙方)签订的《业务代理合同》,另一份是公司(甲方)与盈和佳公司(乙方)与罗(乙方司机)签订的《汽车驾驶及货物装卸服务合同》(以下简称《驾驶合同二》)。

驾驶员合同2

上述业务代理合同显示,因乙方(罗)正在谈自行在国外为公司提供驾驶及装卸服务,但因乙方为自然人,无相应经营资质,无法与公司达成相应合作,现愿与公司签订《驾驶合同二》。

同时,业务代理合同中写明,本协议仅为乙方(罗)使用甲方(盈和佳公司)的名义与或货运公司成功达成商业合作。“乙方不是甲方员工,不享受甲方员工待遇,不要求甲方为其办理用工手续和缴纳任何社会保险。乙方与甲方及科瑞公司不存在劳动关系或授权代理关系,在提供服务过程中造成的任何人身及财产损失均由乙方承担,与甲方及科瑞公司无关。”

《业务代理合同》还称,罗同意英合家公司与公司结算相应的服务费。“盈和佳公司将在收到公司的结算款后三日内将相关款项支付给罗。”

根据这三份合同:罗从盈合家公司领取“服务费”,但他不是这家公司的员工,只是为公司提供“驾驶服务”。

去法院

司机称之为“劳资关系”

被告公司称其为“合作关系”[S2/]

此外,两份合同提交法院后,罗选择撤诉,重新提交起诉状,将科里公司、盈和佳公司列为被告,灌云快递公司为第三人,他继续索赔8.9万余元。

2022年2月16日,该案在桐庐县法院开庭审理。盈佳公司、灌云快递公司“无正当理由拒不到庭”,而柯睿公司委托公司员工牟磊出庭。该案在中国审判直播网进行了直播。

现场视频显示,公司回复称,其与盈和佳公司之间存在民事服务合同关系,但与罗之间不存在法律关系,不存在雇佣或劳动关系,故对罗主张的损失不应承担责任。

柯睿公司还说,罗·金土是在他下车时摔倒的。“原告作为完全民事行为能力人,应当高度注意,有重大过错,应当自行承担责任。”柯睿公司认为,没有证据证明公司有过错,不应承担责任。

罗的代理律师当庭提出,柯睿公司与罗成立代驾服务,柯睿公司、盈和佳公司与罗签订合同,约定罗“不属于甲方员工”,是规避义务的行为。

对于罗从公司承接“代驾服务”是否构成“劳动关系”或“合同关系”,罗的代理律师认为,“劳动关系”与“合同关系”的重要区别在于,在合同关系中,承办人都是掌握生产工具的人,都是用自己的生产工具和劳动来完成对方委托的任务,而在劳动关系中,服务者没有生产工具,只有出卖自己。

“本案中,车辆由公司提供,罗只是出卖劳动力,不符合合同合作关系的客观履行,应认定为劳动关系,即雇佣关系。”律师表示,根据相关法律规定,“劳动者在就业活动中受到人身损害的,用人单位应当承担赔偿责任。”

柯睿公司辩称,柯睿公司提交的《代驾合同二》、《业务代理合同》等相关证据显示,“柯睿公司并没有恶意逃避其法律责任,而是通过这种合理的合作民事关系有了更好的业务安排。”

柯睿公司还表示,柯睿公司分别与盈和家公司、灌云快递公司有过合作:与灌云快递公司的合作是“安排运输”,与盈和家公司的合作是“由柯睿公司确定运输路线,再通过福建盈和家公司安排司机”。"罗实际上是为福建英和佳公司提供服务的."

红星新闻记者获悉,目前,该案尚未宣判。

律师声明

符合工伤情况

可以向相关责任单位索赔

罗晋与科瑞公司之间是“合同关系”还是“劳动关系”?他在运输途中受伤了。是否构成工伤?对此,红星新闻记者采访了两位案外律师。

四川尚易律师事务所合伙人律师认为,罗与公司已形成实际劳动关系,被派遣至用工单位公司。罗进是在工作时间和地点受伤的,符合工伤的具体情况。

据称,根据《代驾合同》中的约定,罗的伤情属于“非因主观原因无法为甲方提供服务”,故应由用人单位公司与用人单位方协商解决善后事宜。无论是公司还是灌云快递公司,都无权追究罗的违约责任,也无权克扣其工资,更无权对其进行所谓的罚款。“罗可以要求公司支付包括护理费、住院伙食补助费、误工费在内的工伤待遇。”

重庆盟盛律师事务所主任罗凯成律师认为,“罗与公司之间的关系更符合劳动关系的法律特征。”被告盈和佳公司、灌云快递公司不排除劳务派遣的可能。如果经法院认定是劳务派遣关系,且违规对罗造成损害,不排除承担连带责任。罗进的失业、伤残、医疗,将可以向上述主体主张赔偿。

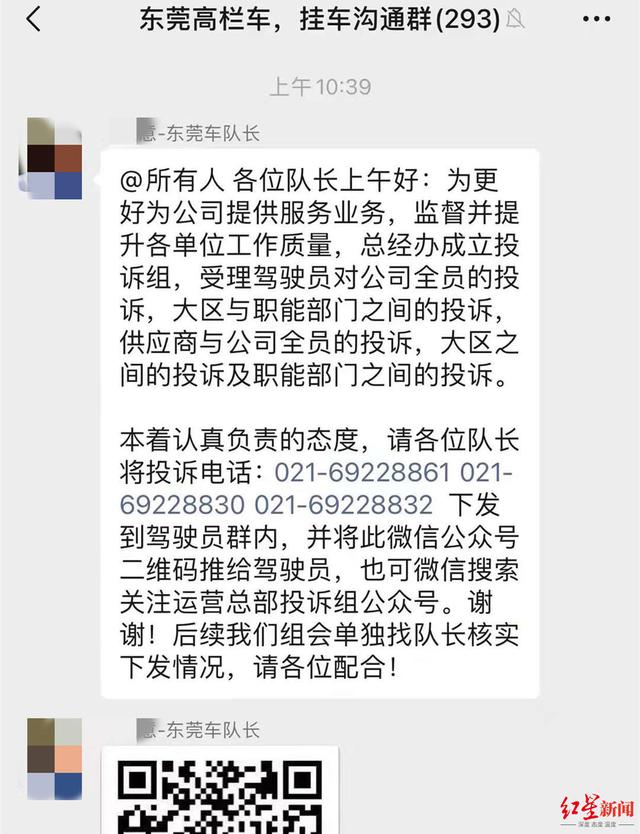

红星新闻记者注意到,近年来,平台经济发展迅速,创造了大量就业机会,依托互联网平台就业的网络合同分销商、网约车司机、货车司机、互联网营销人员等新型就业形式大幅增加。国家统计局公开数据显示,到2021年底,我国灵活就业人员已达2亿人。

在NPC和CPPCC引起热议

许多代表呼吁

保护“新企业从业者的权益”

企业与劳动者的关系如何认定,安全问题如何保障,也成为今年两会的热门话题。多位代表就新业态从业人员权益保护提出建议。

全国政协委员、北京市金泰律师事务所主任皮剑龙在接受媒体采访时表示,“新的用工模式从原来的‘组织+员工’模式,变成了现在的‘平台+个人’模式。随着灵活就业、平台就业的发展,原有的‘标准劳动关系’已经变形,导致多重劳动关系的建立。就业形式突破了单一用人单位的界限,兼职、多职和就业、自主创业之间的身份转换成为一种常态。”

皮剑龙表示,灵活就业、平台就业等新业态中的大多数人,往往被定义为劳动关系而非劳动关系,因此不受劳动法的调整和保护;这些新工人大多没有劳动合同,没有社会保险,没有劳动保障,一旦发生工伤,很容易陷入困境。

为此,皮剑龙呼吁通过法律规范来明确新业态中劳动者的权益保护:在劳动关系方面,劳动法可以明确新业态中的用工属于新型劳动关系;符合劳动关系条件的,企业应当依法与劳动者订立书面劳动合同;非全日制用工的,企业应当与劳动者订立书面协议,合理确定企业与劳动者的权利和义务;个人依托平台独立开展经营活动,从事自由职业的,应当依据民事法律调整双方的权利和义务。

全国人大代表、TCL创始人李东生也就完善灵活就业人员社保提出了几点建议:一是在国家社保体系内,为灵活就业人员搭建一个独立的、统筹的保险平台。第二,规范灵活就业人员劳动合同的条款和内容,确保其合法权益。第三,明确灵活就业人员的社保缴纳标准,进而不断提高灵活就业人员参保的积极性。

“目前我们的社保保险平台对于企业职工保险有比较完善的管理体系,但是对于劳务公司的灵活就业人员,管理不是很严格和完善。”李东生说道。他认为在管理不严格的情况下,劳务公司为了眼前的经济利益,容易钻空空子,一些灵活就业人员在与劳务公司签订的合同中没有缴纳社保的条款,但为员工缴纳社保是企业的法定义务。”要用制度堵住劳务公司钻的空,保证劳动者的权益,充分调动劳动者的积极性。"

―结束―

(下载红星新闻,举报有奖!)