9月7日,国家互联网信息办公室发布《互联网群组信息服务管理规定》(以下简称《规定》),自2017年10月8日起施行。其中,第九条引起网友热议。一时间,“谁建群谁负责”、“谁管理群谁负责”、“群聊9无原则”在各种社交平台广为流传。

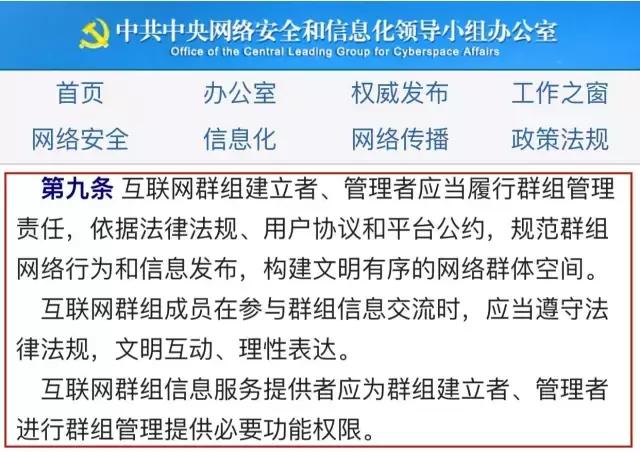

第九条规定如下:互联网群发起人、管理者(以下统称群主)应当履行群管理责任,依据法律法规、用户协议和平台公约,规范群网络行为和信息发布,建设文明有序的网络群空。互联网群组成员在参与群组信息交流时,应当遵守法律法规,文明互动,理性表达。互联网群组信息服务提供者应当为群组创建者和管理者提供必要的管理群组的职能权限。

▲管理规定中所指的「群主责任」有哪些责任?

▲群主应该如何管理互联网群?

▲车主在什么情况下需要承担法律责任?

就这些问题,记者分别采访了中国民法学研究会副会长、中国政法大学教授王卫国和中国行政法学研究会副会长、国家行政学院教授杨晓军。

“群主对群成员的言行负责”是一种误解国家互联网信息办公室有关负责人在《规定》答记者问中提到,《规定》所称互联网群组是指互联网用户通过互联网网站、移动互联网应用程序等平台建立的供群体在线交流信息的网络空,如微信群、QQ群、微博群、贴吧群、陌陌群、支付宝群聊等互联网群组。条例所称互联网群组信息服务提供者,是指提供互联网群组信息服务的平台。界定互联网群体信息服务的用户,包括群体创始人、管理者和成员。

北京的张女士属于网络活跃人物,在微信、QQ、微博上建了很多群。她告诉记者,群体太多,管理风险太大。她觉得10月8日管理规定实施后,自己随时都可能有“进去”的可能,所以准备退出或者解散一些团体。据记者调查,与张女士有同样想法的业主不在少数。

对于这种退群的想法,王卫国告诉记者,这可能是因为一些网友误读了管理规定。有人把“谁建群谁负责”、“谁管理谁负责”理解为“一旦群成员违法违规,追究群主的法律责任”,这其实是对管理规定的误解。

王卫国认为,这一规定主要是要求群主对群内发布的信息承担必要的管理责任。“群主要对群里上传的信息进行监管,防止有人利用你管理的互联网群传播危害国家安全、诽谤他人、危害公共秩序或从事传销等违法活动的言论。”业主的管理责任不同于违反者的法律责任。业主的管理责任不仅包括为集团成员服务的义务,还包括维护公共秩序的义务。一般来说,在违反后一种义务的情况下,比如没有及时清除群内成员的违法信息,行政部门可以要求整改,也可以因整改不力而停止群服务。根据我国法律规定,只有群内的违法信息造成了严重的危害后果,并且具有故意或者过失行为,群主才会被追究相应的法律责任。杨小军也认为,管理责任并不是上面一些网友理解的那样:“让群主也承担群成员违法违规的责任”。在互联网群体中,不仅群主是责任主体,而且群主、参与者(发言人)、网络平台提供者和相关主管部门共同参与,才能实现互联网及其群体的发展和进步。同样,四个主体也承担相应的责任。所谓“谁负责建群”,应该是负责建群的人,而不是全部责任,更不是给一个责任主体转移责任的“出口”。

群所有者如何管理自己的群根据中国互联网络信息中心(CNNIC)完成的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2016年12月,中国网民规模达7.31亿,手机网民规模达6.95亿。对于数量庞大的群主来说,《管理规定》实施后,如何管理互联网群?

《管理规定》第九条规定“互联网群组成员在参与群组信息交流时,应当遵守法律法规,文明、理性地进行互动”。很多网友对“文明互动,理性表达”感到不安。

杨小军认为,网络互动中经常出现一些“过激言语或低俗言语”,有些可能已经涉嫌侮辱他人,违反了民法的相关规定,应当承担民事责任,有些甚至可能违反了治安管理处罚法的规定,应当给予行政处罚。这些话或表达应该被抵制或抛弃,也与“文明交往,理性表达”相违背。可以说,“文明互动,理性表达”的基本准则是法律法规不可违背。群主在管理群时,也要以此为标准,监督群成员的表达或互动,防止“越界”。

法律法规很多,有网友戏称只有通过司法考试才敢做群主。有些群主对法律法规不是很熟悉,那么如何判断和管理其与群成员的信息交流是否违反法律法规呢?

王卫国表示,这仍然是网民对管理责任的过度理解。其实只要群主按照普通人的判断,认为群成员的表达明显不当,就会给予暗示和禁止,即使他已经尽到管理责任。对于更专业化的问题,法律法规不能赋予业主过多的责任。很多朋友圈都在流传“群聊九不原则”,包括不信谣、不传谣,不发所谓内部消息,不发色情、毒品、爆炸物。一些群主对一些信息是否虚假表示困惑。如何管理?杨小军认为,所谓的“群聊九原则”是网民自己总结出来的一些信息发布的判断标准,并不是法律法规规定的内容,应该根据相应的法律法规来把握内容。比如“不信谣,不传谣”,其实是对虚假信息的一种判断,从道德义务上来说应该是消极的,不应该传播,但只有发布和传播虚假信息到了一定的严重程度,才算违法。所以群主通常会对那些容易判断真假的虚假信息进行处理,这显然是不准确的,及时会造成严重的传播后果。有网友表示,有时候群里信息太多,无法一一查看。如果群内成员发言不当,群主可能会因为没有及时发现而制止。杨小军表示,群主既然建立了群,就应该履行相应的管理责任。如果他们觉得精力不足,管理困难,就应该由别人来管理。当然,如果只是个人发布了不恰当的信息或者使用了不恰当的语言,没有被很多人注意到,也不是很严重。如果群主没有及时发现并制止,不应该是没有履行管理责任。

如何惩罚“违法”的业主[S2/]在管理规定中,网民特别关注的是第十条中提到的“互联网群组信息服务提供者和使用者不得利用互联网群组传播法律、法规和国家有关规定禁止的信息内容”。群主在什么情况下要承担法律责任,会受到什么处罚?

事实上,《管理规定》颁布后,朋友圈里一直有人在传播一些问题群主被公安机关、法院拘留或给予其他处罚的信息,也有群主承认自己“压力很大”。

王卫国告诉记者,将这些案件信息与行政法规联系起来公布,给人的感觉是行政法规已经发挥了作用,产生了实实在在的“后果”。其实这是由于不了解行政规定的法律效力而产生的误解,是对广大网民尤其是广大群主的误导。《管理条例》已于10月8日生效,因此无法依据《管理条例》处罚业主的行为。

他认为,利用群体发布法律法规明令禁止的暴力、淫秽、虚假恐怖信息等违法内容,损害他人名誉,传播他人隐私,甚至被用于实施各类刑事犯罪的现象屡见不鲜。惩治这种违法犯罪行为,依据的是早在《行政法规》颁布之前的法律法规规定,不能与《行政法规》混为一谈。也就是说,即使没有出台管理条例,业主如果有上述行为,也要承担相应的法律责任。

在他看来,判断群主在群内发布、传播信息是否应当承担法律责任,有两个标准:一是疏于管理造成的损害,二是管理过程中是否存在主观过错。如果存在主观故意或者过失,需要承担相应的行政和刑事责任,造成损害的,还需要承担赔偿责任。也就是说,只有当群主发现群内成员违法违规而不采取措施造成一定后果时,群主才能承担相应的法律责任。

国家互联网信息办公室相关负责人在接受采访时表示,群主将首先受到平台的处罚:“平台将依法依规采取降低信用等级、暂停管理权限、取消建群资格等管理措施。同时,平台方要建立黑名单管理制度,将违规情节严重的群、创始人、管理者、会员列入黑名单。”

对于部分网友列举了群主对于群成员的信息发布和传播需要承担的诸多民事、行政甚至刑事责任。

杨小军明确表示反对:“这种观点实际上是让群主承担所有人的责任,甚至把管理部门的责任都推到群主身上。这既不客观,也不可能。”实际上,个人的责任还是由个人承担,群体主要是因为业主自己的行为违反了相关法律法规而承担法律责任。

他还认为,对于散布虚假信息违法违规的业主,应该尽量宽容,处罚操作标准应该更加细化。如果机主明知是谣言却仍然传播,可以追究法律责任;如果车主不知道或者不能判断信息是假的,就不能追究责任。

来源:检察日报