本报记者罗欣实习生刘茵

“江格尔的本巴地方是人间快乐的天堂。那里的人都是二十五岁,没有衰老,没有死亡。”

这是蒙古族英雄史诗《江格尔》中的一句绝美的句子。当它像风一样吹过作家刘亮程的脑海时,小说《本巴》的种子就种下了。

刘亮程的最新小说《本巴》

本巴构建了一个广阔无垠的时间,将故事放置在时间的荒野中。史诗《江格尔》被改写,几个孩子成了新故事的主角:他们搬家,玩捉迷藏,做梦,把残酷的战争生活变成了好玩的游戏。在这个世界上,时间是完全铺开的,无处不在。人可以一念之间跑回童年,可以抛掉七年的青梅竹马,也可以一手托起未来岁月里的美好。梦里的时间也是看到的,和现实时间是连在一起的。在梦中,他们发现自己的人生其实是被讲述的,他们是来自现实世界的“梦想家”。

这是一本真正的“时间之书”。它有着童真的史诗气质,也有着成年人再次进入童年时的精准和繁华。它穿梭于时间与空、梦境与清醒、史诗与现实之间,延续现实与虚构的断裂,用“理解”放下苦难与沉重,用儿童与成人的复眼抚慰人心。小说首发于《十月小说》2020年第5期,刚刚由译林出版社出版。单行本还加了三万多字,在刘亮程看来是小说很重要的一部分。

近日,刘亮程就这部新作接受了该报记者的专访,这也是他在本巴上接受的第一次文学采访。在旁白中,刘亮程总是说得很慢。他平静的声音飘荡在天地间,时而引入细微的观察,时而卷起浩瀚的想象,把人带入一切自然事物,仿佛万物都在说话,让人灵魂出窍。听他的故事,无疑是一次时光之旅,逝者被赋予灵魂,遗忘者将被铭记。

刘亮程

[对话]

一个永远落后于时代的世界。

论文:在本巴中,你对时间的描述非常迷人和天真。为什么对时间有如此丰富的感知?

刘亮程:我在新疆,经常感觉时差。这里的白天比你们的晚两个小时。这是一个落后于时代的领域。我在新疆度过的是一次又一次。

从地理上来说,你可以想象一下:黄昏时分,沿海地区的天空逐渐变暗,从沿海地区、内陆地区、西部地区一路,意味着夜晚的时间正在慢慢逼近新疆,而新疆的天空依然明亮,它跟随中国的黑暗,最后变黑。这样一个永远跟着时间走的世界,其实和文学界很像。

论文:你眼中的文坛永远落后于时代?

刘亮程:现实中,任何时间区域的人都会认为自己所在的地方的黑暗和黎明是正确的。每个时区的人都活在自己的黎明。我在《一个人的村庄》里写过“我们村的天开始亮了”,还有“天亮之前是天的事,每个人都有自己的早晨,到时候人会自己醒来”。这是作家自己的黎明。

我住在新疆。自然,她在黑暗中睡着我就醒了。新疆的天气总是比其他地方晚,每天晚两个小时。一年结束,将近一个月后。过了几百年几千年,其实已经比其他地方晚了很多很多年。有一种生活在文艺时代的感觉。

文学和现实是有时间差的。这也是文学的意义。在现实中度过的时光,可以在文学中重新开始。

我理解的文学是过去。当大家都在向前走的时候,总有一些人随大流,拾起自己的往事。文学是人类的过去。对于作家来说,文坛的黑暗和黎明,可能是缓慢的,也可能是漫长的,也可能是持续千年的。作家是时间的魔术师,创造时间,消失时间,最重要的是保存时间。读优秀的古典文学,看似在讲一个故事,其实是保留了一段时间,我们通过故事进入过去的时间。

日落时回到村子里。摄影刘亮程

论文:新疆的黑夜是什么样子的?

刘亮程:通常在夏天,这里晚上十一点会有日落。因为地域辽阔,即使太阳在地平线上落下,夕阳依然在地平线上,你能感觉到黄昏很长。到了10点或者11点,你那边很多人都睡着了,朋友圈很安静,但是这边的人还醒着。

论文:你当时是什么感觉?

刘亮程:一个人。每个人都在梦里,这个时候你一个人半夜醒着。在新疆写作和其他地方有什么不同?有时差。不要一次想问题。当然,每个作家写作时都可能处于封闭的独处时间。一个孤独的作家独占一个时区。那段时间是他的。

论文:你住在新疆雷姆县菜子沟,你还创办了雷姆书院,以务农、读书、写作为主。我觉得本巴对时间的特殊感知也和你当地生活节奏慢有关。

刘亮程:应该有关系。在农村,我能感受到那一天一夜的大时光,完整。我家门前的那棵白杨树,可以给我看一整天:早晨醒来,它的影子在西边;下午醒来,它的影子已经在东方;当它的影子无限延伸到黄昏时,一棵树的影子就生成了整个夜晚,这是一整个世界。

城市的高楼里,太阳升到一半空才知道太阳出来了。在村里,我知道太阳在我家东边的院墙后升起,在我家西边的泥墙后落下。太阳、月亮、星星和星星都发生在我们家的屋顶上。所以,你生活的城市虽然很大,却淹没在其中。虽然我居住的村庄很小,但它却处于整个生活世界的中心。

油菜花沟的日出。摄影:木真

在睡与醒之间,创造另一个属于文学的真相。

论文:在这样的世界里睡觉和醒来也是令人满足的。事实上,本巴也有一个关于“梦”和“觉醒”的迷人叙事。

刘亮程:我一直在思考人们的睡眠和清醒。这确实是一个非常重要的问题。我们每天有三分之一的时间是在睡觉,醒来后做梦或记或忘,一个接一个的梦。这些梦不都是我们生活的一部分吗?我们也在梦里变老。

当然,你在梦中跑步也不一定会穿破鞋子。你穿着你梦想中的鞋子。你在梦里哭,在梦里笑,在梦里死,白天又活过来。但是我们不能不认真对待睡眠和梦。它占据了我们生命的将近一半,处于一种无法用现实尺度去观察和控制的状态。我们说梦是假的。当我们说梦是假的时候,我们的人生有一半是假的,我们已经在假的人生中度过了半辈子。是真的吗?我们需要赋予梦以意义。

论文:本巴有两个世界。一个是虚构的史诗世界,即本巴世界,一个是史诗叙述者齐生活的现实世界。在你的叙述中,现实世界并不比虚构世界更高级,甚至现实世界中具有巫师气质的“梦想家”齐,反而是从史诗世界中偷渡过来的。不知道这种写法背后是否隐藏着一些对现实和虚构的思考?

刘亮程:还是关于梦想。梦是现实生活中多余的时间。在本巴的建构中,现实世界中的齐创造了史诗,所以史诗本身就是一个梦,一个由齐创造的梦。但是齐在史诗和史诗中塑造了很多英雄。他不知道他创造的人物可以自己做梦。对于这些史诗般的人物来说,梦是额外的生命。所以最后史诗中的人物变得比齐更有能力,而这些能力都是梦给他们的。最后,包括他们创造的梦幻游戏,都出乎了本巴世界创始人的意料。这个梦幻世界是未知的,不可控的。

梦的现实意义在于,我们有做梦的自由,但不能预设梦。不代表我要晚上做梦,白天设计,晚上闭着眼睛做。我们无法控制自己的梦想。梦想有自己不可预知的成长。这是梦想的现实。

江二史诗英雄。画张永和

论文:本巴本身也是你小说观的直接体现不是吗?故事中的人可以自己做梦,逐渐获得自己的技能和性格,这也暗示了你对虚构人物的理解?

刘亮程:作家写出了一个人物,同时也唤醒了一个灵魂。小说家都知道,人物写得活灵活现,人物就会自己行动,小说的走向就取决于人物的性格。你这样塑造人物,他自然会有这样的故事,说这样的话,有这样的缘分。这是活生生的小说人物在其小说中习得的一种行为技能。有时候,小说家会顺着他写的人物活下去,走到故事的结尾。看似小说家在把故事写下来,其实人物是在把自己的使命完成下来。

本巴里的哈里国王,知道自己是一个被说唱出来的故事人物,就更加努力地去创造一个又一个精彩有趣的故事,因为他知道,没有故事的人物是要被说唱歌手扔掉的。

论文:你有一篇文章叫《文学是造梦的艺术》。里面有一句话:“作家所做的,就是不断地把现实变成梦想,又把梦想带回现实。在半睡半醒之间,创造另一个属于文学的真相。”我觉得这句话特别适合本巴。

刘亮程:这句话应该是对本巴的一种解读。我在那篇文章里也提到,作家要从梦里学习。作家可能是那种在梦里很早就学会了文学表达的人。没有一个学校能培养出作家,培养作家的唯一途径可能就是暗梦派,所有的梦,所有的造梦方式,后来都被我们转化成了写作风格。它像梦一样跳跃,梦是隐喻性的,不确定性的等等,这些都是文学的,已经成为文学的写作方法。

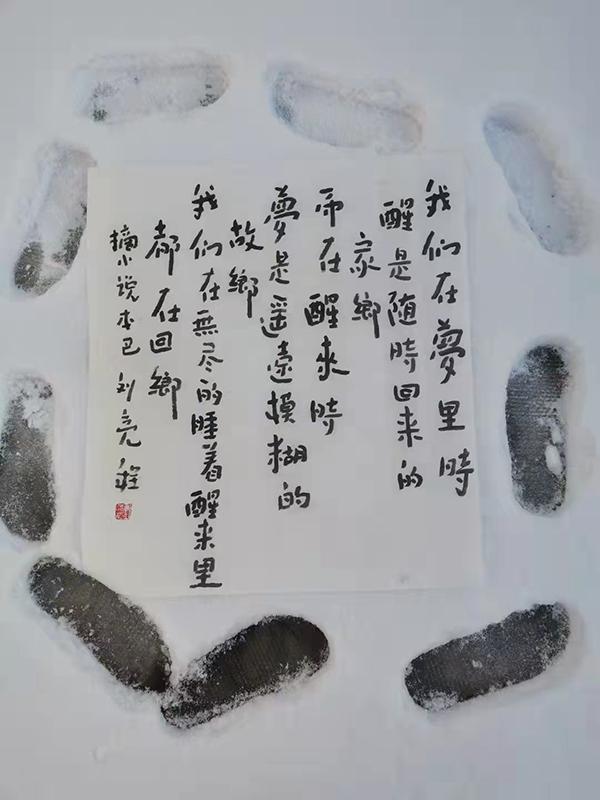

“我们都是在无尽的沉睡和醒来中回到家乡。”——本巴

藏在大人眼睛后面的童年的眼睛悄悄睁开了。

论文:本巴对时间的独特思考是孩子的思考,对吗?

刘亮程:在孩子眼里,晚上做的梦可能和白天发生的事一样真实。不知道你爸妈以前有没有告诉你,梦里的一切都是假的,白天醒来的世界才是真的。但是孩子到了一定年龄就不轻易相信这个了。他觉得都一样。白天发生的一切,在他睡着后,延伸到他的梦中,时间的“睡”和“醒”是连在一起的,这可能就是孩子的时间观念。本巴的现实和梦想也是相通的。梦想也是现实。

论文:我觉得本巴也是一部以儿童为主要人物的小说。小说中最有能力的三个角色——亨古尔、荷兰和哈里国王——都是孩子。比起天真烂漫的孩子,25岁长生不老的年轻人就没那么可爱了。小说中提到,25岁是最好的年龄,但也是最容易溜过去的年龄。这种写法和你对不同年龄段的看法有关系吗?

刘亮程:写《本巴》的时候,第一次被詹格尔史诗中“每个人都活在25岁”这句诗打动。人在25岁如何活得不衰老?史诗不需要给出理由。但《本巴》是现代小说,我需要给每个人找到活到25岁的理由,这就成了整个故事逻辑的一部分。江格尔号召所有的本巴人躲在25岁这个狭窄的时间空档里,这是人最美好的青春时光,也是他们最有力量和勇气抵御任何外敌的时候。但是谁是本巴唯一不在这个时间的人呢?亨古尔。他没有和他们一起成长,他停留在哺乳期,在自己的思想里一次次的出去战斗。

所以,你看,本巴的时间就像风,就像荒野,就像丛林。它无处不在,没有过去,也没有未来。过去和未来在同一时间。当我们到了25岁的时候,我们还在童年,只有那些成年人才长大。

刘亮程和她的孙女在一起。

论文:从你早期的散文和小说到本巴,童年如影随形。

刘亮程:从《一个人的村庄》到《虚拟的土地》和《本巴》,有很多儿童形象。其实童年记忆一直在影响着作家。不知不觉中,他们会回到童年,用童年的眼光去看世界,看世界。有时候我自己都不知道。我正在写一个关于成年人的故事,但不知何故我滑入了我的童年。看了这么多年的世界,我的眼睛闭上了,但藏在眼睛后面的童年之眼却悄悄睁开了。

就像哈里国王一样,他有着成熟的成人之眼和童年之眼。我很喜欢这个角色。我在他身上塑造了整个人,包括他的童年,成年,老年。本来他可以用两个成年人的眼光管理国家,却要用两只眼睛一次又一次地看国家。这是一个复合视觉。我在写作中经常这样做。事实上,哈里国王可能就是我自己。经常感觉自己的眼睛后面多了一只眼睛,不一样。当写作深入时,那只眼睛就睁开了。

论文:你有没有觉得随着年龄的增长,你的时间感越来越丰富?

刘亮程:我对时间的看法或者说这种时间模式的形成是从最早的诗歌开始的,从一个人的村庄开始,到虚拟的土地,到本巴,可能都在继续。我居住的地区有广阔的田野,一望无际的沙漠和长长的西北风。无边无际的地域空让人对时间的理解与其他地方不同。

作为一个作家,我一直在创造时间,让自己长生不老。本巴创造了一个时间愿望:当所有生命老去的时候,你可以回头看,即使这一生结束了,你也可以在梦中继续你的生命。生活没了,梦想还在,人还活在梦里,包括梦游戏。虽然那些游戏已经变成了一种战争,一种争取梦想权利的斗争,但在所有的梦里,人们都在以其他的方式生活着。

在作家的笔下,时间不会抛弃任何生命。

论文:小册子《本巴》比杂志版多了一章,讲述本巴回归华东的故事。这部分加的特别好。当时是怎么想到做这样的补充的?

刘亮程:我还没有写《东方归来》在十月杂志上发表的那部分。本来是另一本小说。本来打算写《东归》,准备了很多年。突厥人从伏尔加河流域向祖国的大迁徙经历了漫长的冬季,其中十万人和数百万头牲畜死在路上,最终回到了祖国,史诗《江格尔》也是由他们从这次东归中带回的。这条线索在本巴中有所呈现。本巴是“东归”的一部分。在写沉重的现实之前,我先写本巴,简单又好玩。

但当本巴快写完的时候,我对“冬贵”这个主题失去了原有的兴趣,于是我把“冬贵”浓缩成了本巴。你看到的十二英雄去救赫兰兹,这是董贵的主要故事。我把它压缩成一章,写在这里。但在本巴的结尾,还是有伏笔的。在最后一段,贺兰出生了,吉泽说他出生在一个灾难年,这表明贺兰在五岁时回到了家。其实我还可以再写一个,只是还没打算写。先放一边吧。

论文:为什么要放一段时间?

刘亮程:回华东的历史真的太沉重了。我还是不想用自己的小说面对那么多死亡。正如我在《本巴》中写的,当你在写死亡的时候,死者又死了一次,而作为一个作家,你加入了那次死亡,你死了无数次。

论文:你怎么理解人世间的痛苦?

刘亮程:我之前的小说《传话》都是关于痛苦的。一千年前,两个信仰不同的国家发动了一场战争。信仰之战发生在我居住的地区。虽然发生在一千年前,但当我阅读相关历史文献时,我仍能感受到那场战争中人们的痛苦。那种痛苦是关于身体和灵魂的。那种痛,不管过去了多少年,总会从历史深处感受到。

《讯息》完成后,我觉得我应该走出这种痛苦,所以我在读本巴的史诗时,提出了一个概念:史诗中的英雄是没有痛苦的,一个民族只有走出自己的历史,走出历史的痛苦,这些故事才能在史诗中存活,并没有给史诗带来真正的痛苦。

在刘亮程的雷姆驴场

论文:《本巴》其实给了我一种“轻盈”的感觉,像长了翅膀,解放了大地的深邃和史诗的厚重,呼应了你的散文《与天谈地上的事》。地球上很多东西都是苦难和沉重的,但你会让文字承载那些苦难和沉重。你怎么看待小说创作中的重要和轻?

刘亮程:如果沉重而苦涩的人生最终被我们理解,那沉重而苦涩的人生也就被放心地放下了。如果我们不能理解,那么地球上的苦难还是苦难,沉重还是沉重。我认为文学应该表现地球上的苦难和艰辛。同时,文学也需要作家以自己独特的理解放下大地上的艰难困苦,这也是我们对待生活的态度。

当然,有些事情是避免不了的,比如本巴中十二英雄去救赫兰齐的那一段。它很重,像一块石头,重到无法回避。Epic尽量避免,把所有的战争都变成游戏,但现在的现实是无法避免的。所以本巴中多出来的这一章,其实是整个文本中非常必要的一章,包括最终让史诗人物回归现实,看一看故事的原生地,看一看就释然了,因为还有人在讲他们的故事。史诗的人终于知道自己是齐创造的,一次次回归现实世界。一方面史诗本身会造气,另一方面他们也从现实层面回望史诗世界,双方互相照顾,就像我们的梦想和现实实际上互相照顾一样。那些被我们遗忘的梦,是我们沉睡时,在生活中睁开的另一双眼睛,看着,呵护着我们心中的世界。

论文:在《讯息》中,你也在所有死亡的结尾创造了鬼魂。似乎在你的小说里,总会找到一条路,也许是通过梦境,也许是通过鬼界。简而言之,你不会让生命完全消失。

刘亮程:在我的笔下,时间是温柔的,时间不会抛弃任何生命。当自己的生命结束后,生命会在时间上以另一种形式继续存在。至少,在我的小说里,所有的生命都存在于我写作所创造的时间里。死亡以死亡的形式存在。即使一个人走到了时间的尽头,曾经的生活还在。因为我正在开启一片无尽的时间荒原,在这片时间荒原里,每个人都成了自己的人群:童年的自己,青年的自己,成熟的自己,老年的自己,密密麻麻地分布在这片时间荒原里。如果你回去,你会遇到你的青春和童年,如果你前进,你会遇到你的老年。

译林出版社推出“刘亮程作品”系列

[附言] [/s2/]

在这段对话中,刘亮程说得最多的词是“时间”。

无论是谈论新书本巴还是他一贯的小说观,无论是谈论虚幻的梦境还是深邃的史诗,无论是谈论遥远的童年还是当下的乡村生活,所有的叙述都与“时间”有关。甚至在采访开始的时候,他就说过,小说写完之后,他其实并不想谈这件事,因为他想尽快逃离小说中的“时间场”。当时他说,“我也回避了很多采访,因为讲那些花了你好几年的故事,会把我再拖进去。”

幸运的是,从“总是比其他地方晚两个小时”的新疆,从新疆非常漫长的黄昏,刘亮程把人们带进了本巴神奇的时间世界。其实第一次读本巴的时候,最不可思议的感觉来自于其中的“时间”:它可以暂停、快进或者倒带,可以像一个具体的物体一样被看到、被触摸到。所谓“过去现在未来”都在同一个维度空,时间在四周,时间在天上地下都有。

所以,很大程度上,这个面试也是想找出这样一个问题:为什么一个人可以有如此丰富的时间感?因为地处新疆“后时代”?因为文学想象力丰富?还是因为一颗纯真的童心,还是因为对天地的尊重?每个读者如果想到自己对时间的感知,可能都有自己的答案。

编辑:梁佳图片编辑:陈飞燕

校对:刘伟