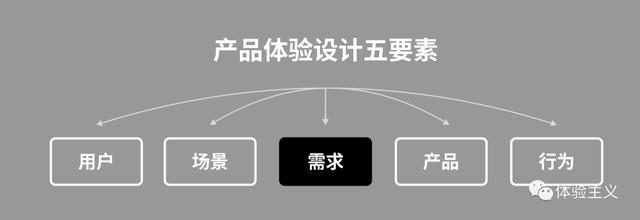

编辑导读:交互设计的本质是行为的设计。交互设计的五大要素是:用户、场景、目的(需求)、媒介(产品)、行为。本文作者着重分析产品,希望对你有所帮助。

辛向阳教授提出交互设计的本质是行为的设计。交互设计的五大要素是:用户、场景、目的、媒介、行为。详情请见《交互设计的本质》一文。

用网络语言翻译一下吧。产品(交互)设计的五大要素是:用户、场景、需求(目的)、产品(媒介)、行为。产品(交互)设计就是研究“什么样的人,在什么情况下,你想做什么?”以及通过什么和如何去做”。我们将在五篇文章中介绍五行。

上篇介绍了“体验式设计五要素之三|需求”。这是《产品设计五要素》第四章:产品。

俞军说“产品是一组约束条件下的效用组合”。这里的效用是需求的满足程度。受限于技术、资源、环境等因素,无法无限满足用户需求,所以需要约束。产品可以是一碗螺蛳粉,一个应用软件,一套解决方案等满足一定需求,由人加工或生产的可交易的商品或服务。

它是企业与用户进行价值交换的媒介。用户愿意支付交易成本,一定是因为他们从产品中获得并感知到了有价值的点,而不是因为产品客观上具有一定的功能或属性,这些只是交换的媒介。产品设计师应该更注重ROI,以实现更好的价值交易为目的来设计产品,而不是简单地将某个功能或流程设计得极其强大或体验丝滑。

二、作品、产品、商品

1.作品是自我表现。

设计师喜欢做作品集,面试时要求有。该组合包含我们选择和包装的项目。我们是这些项目的主要策划人或参与者,这些项目就是我们的作品。我们通过作品来表达我们的产品思维或者设计方法。如果你是应届毕业生,你甚至可能在学校有实习项目和作业。从个人到团队,像母亲一样,我们把这些作品带到世界上。但是有一句话叫“妈妈不觉得自己的孩子丑”。言下之意,外人可能真的长得有点丑...他们的作品大多是自我满足,完全脱离真实用户。

2.产品是用户服务

考虑用户的作品叫产品,产品是为了服务用户而做的,换句话说就是满足用户的特定需求。这些要求有不同的层次和水平,也有真有假。这些都是上一篇文章《用户体验五要素|需求》中提到的。产品和作品最大的区别在于,产品要满足用户的欲望,而不是自己的。

3.商品是价值交易

为什么很多优秀的产品最后都死了?他们没有找到用户的需求吗?是不是用户体验不好?都不是。相反,有些产品在这些方面比其他产品做得更好。那他们为什么会死?原因是创始人或者团队最终没有把产品做成商品。商业社会,最底层的逻辑永远是价值交换。做产品的人要时刻考虑我们能为用户提供什么价值,企业能从用户身上获得什么价值。产品只是一个链接工具,用来连接用户和企业,让他们交换价值。好的链接体现了产品的价值,产品是成功的产品,体现了产品的价值。产品的价值是什么?接下来再说吧。

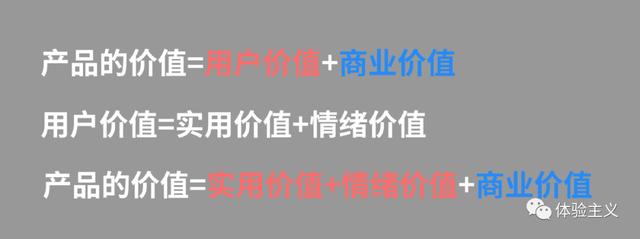

三、产品的价值

产品价值=用户价值+商业价值=实用价值+情感价值+商业价值

实用价值是产品满足的功能价值,比如吃饱穿暖。

情感价值是产品带给用户的情感属性,包括但不限于优越感、归属感、认同感、虚荣心等。很多产品之所以溢价高,是因为能满足用户的情感价值大于实用价值。比如奢侈品,从功能价值的角度来说,一个爱马仕包和超市集装箱上的普通包有着一样的功能属性,用来装东西。但爱马仕能给用户带来情感价值,是一种尊严感、优越感、高端地位的体现。所以你付出的大部分商品价格都是用来获得这样的情感价值的。在需求的“痛点、快感点、痒点”讨论中,网络名人产品或景区也是如此,痒点更满足情感价值。

商业价值,简单来说就是能够赚钱,因为只有赚钱才是可持续的。很多设计师和产品经理或多或少都有洁癖,认为为产品赚钱是很低级的事情。也许是时候修正一下这个概念了。吃的差赚钱很低级,但不代表成功的产品不赚钱,不代表不赚钱就成功。先进的商业模式一定是做好了用户价值和企业价值的链接和交换,所以产生了很高的商业价值,是可持续的。

至于什么样的产品是好产品,不同的人有不同的看法。

张小龙认为一个好的产品是用完就走的。在工具时代,这个判断是合理的。不拖泥带水,帮助用户高效完成任务。但显然,以这个标准来看,Tik Tok应该是一个完全失败的产品。内容消费时代,占用用户时间多的人更有机会创造价值。

周说好产品的六字法则是“刚需、痛点、高频”。

俞军还在他的书中指出了一个好产品应该具备的三个属性:

俞军的三个视角是用户、商业和可持续发展。这是思考的一般框架,以后还会用到。

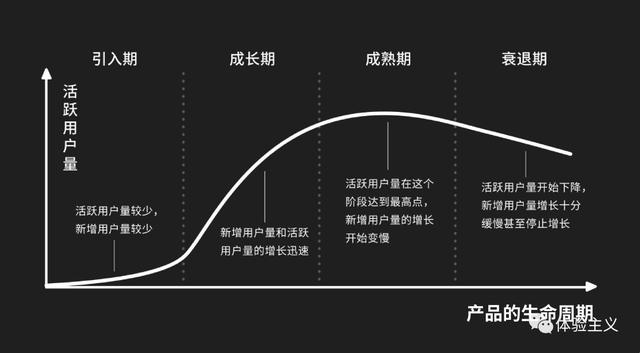

五、产品生命周期产品生命周期(简称PLC)是产品的市场寿命,即新产品从开始进入市场到被市场淘汰的全过程,产品退出市场标志着生命周期的结束。具体来说,这个过程其实经历了一个“发展、引进、成长、成熟到衰退”的阶段。对企业来说,就是想办法提高开发和引进阶段的效率,加快成长的步伐,延长成熟期和成功期,减缓衰退的过程。

1.引进期

导入期的产品一般用MVP(最小化可用产品)来验证猜想,根据用户的反馈和数据对产品进行迭代和调整。导入期一般只做最基础的核心功能,满足用户的核心需求。产品设计师需要关注的是如何吸引用户的注意力,通过宣传和展示产品的优势来引导用户使用产品。通过心智塑造,建立用户对产品的认知,然后通过行为培养,让用户逐渐养成使用习惯。同时,这个过程也可以验证产品与市场的匹配程度,即使之前的市场调研和前期测试在一定程度上反映了产品的可行性。

2.生长期

导入期过渡后,产品本身的猜想得到了验证,也有一定的时间对产品进行调整和迭代。如果产品本身能够实现自我成长,就意味着产品能够满足用户的需求,可以运营和推广。如果产品本身无法实现自我成长,就意味着产品很可能得不到用户的认可,强行使用运营手段推广产品很可能会加速产品的死亡进程。

成长期的产品得到了市场的验证,已经拥有了一定的用户数量和知名度。在这个阶段,一些竞争者会加入进来。在成长阶段,主要目标是快速占领市场份额,抢占用户,充分利用先发优势,构建一定的竞争壁垒,防止竞争对手跟进。

3.成熟

此时市场增长趋势放缓或饱和,产品已被大多数潜在买家接受,甚至形成垄断地位。但盈利达到顶峰后,逐渐走下坡路,用户增长变得更慢,甚至下降。对于产品经理来说,产品的成熟阶段是实施差异化战略的时候,也是削减成本的机会。产品团队需要密切关注主要指标,以确保在漫长的成熟期将衰退的影响降至最低。产品经理需要探索用户行为,尤其是持续使用和付费的用户与流失客户之间的差异,以便更好地完善产品功能,科学地进行优先级排序。

4.衰退时期

这期间产品数据明显下滑,更好的替代品出现,受潮流影响,或者因为各种原因,用户使用习惯发生变化,转向其他产品。在整个市场萎缩的时候,产品经理要考虑的是如何转型,如何最高效的利用现有的技术基础和品牌价值。比如苹果将重心从台式电脑转移到移动设备,微软放弃了做智能手机的愿望,专注于云服务、游戏和订阅服务。如果最终确认产品被关闭,应尽可能方便地通知现有用户,并提供数据导出或转移、退款等解决方案。

六、产品思维关于产品经理的工作定义和职责,不同的行业属性,不同的产品特性千差万别。至于什么是产品思维,我不是三言两语能说清楚的。更多时候,我们标榜产品思维是产品应该有的思维框架和底层逻辑。无论你是产品、设计、开发、运营,掌握一定的产品思维或许能让你走得更远。当产品思维大致等于牛逼产品经理的思维模式时,你可以通过观察和参观来总结自己的理解。用俞军来定义产品的思维框架,我们尝试从用户、商业、可持续的角度来定义产品的思维。

用户:现场感和同理心

大家都喜欢讲现场,但是你能不能想的完整、透彻、准确,可以用来区分一个产品或者设计师的好坏。同时要有同理心和同理心,真正理解用户的需求。关注用户的产品,而不仅仅是你满意的作品。

业务:全球视野和投资回报率

再小的麻雀也有五脏,再小的产品也是系统。产品思维要求我们在做任何模块或功能的时候都要有全局意识,要考虑到系统之间的动态影响和投入产出比。在产品开发的不同阶段,ROI策略应该是不同的。

可持续性:数据驱动和迭代意识

数据驱动是指用数据反映事实,辅助决策。除非是乔布斯,一般人做产品不能太主观。要善于用数据来检验和验证想法,同时注意不要迷信数据或滥用数据。根据验证的结果逐步迭代,掌握产品开发的周期和节奏。

这是本文的结尾,下一个是五行中的最后一个:行为。

#专栏作家#

小武,微信微信官方账号:经验主义,人人都是产品经理专栏作家。腾讯资深交互设计师,前创新工场、新浪微博交互设计师。专注于社会创新和娱乐产品设计。

本文由@小武原创发布。每个人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。