两个曾经的田虎姑娘想送个快递,到了快递站发现没带身份证。

我正要回家再跑,却被快递小哥拦住了:“可以用电子身份!”

哦,我怎么会忘记这个!!

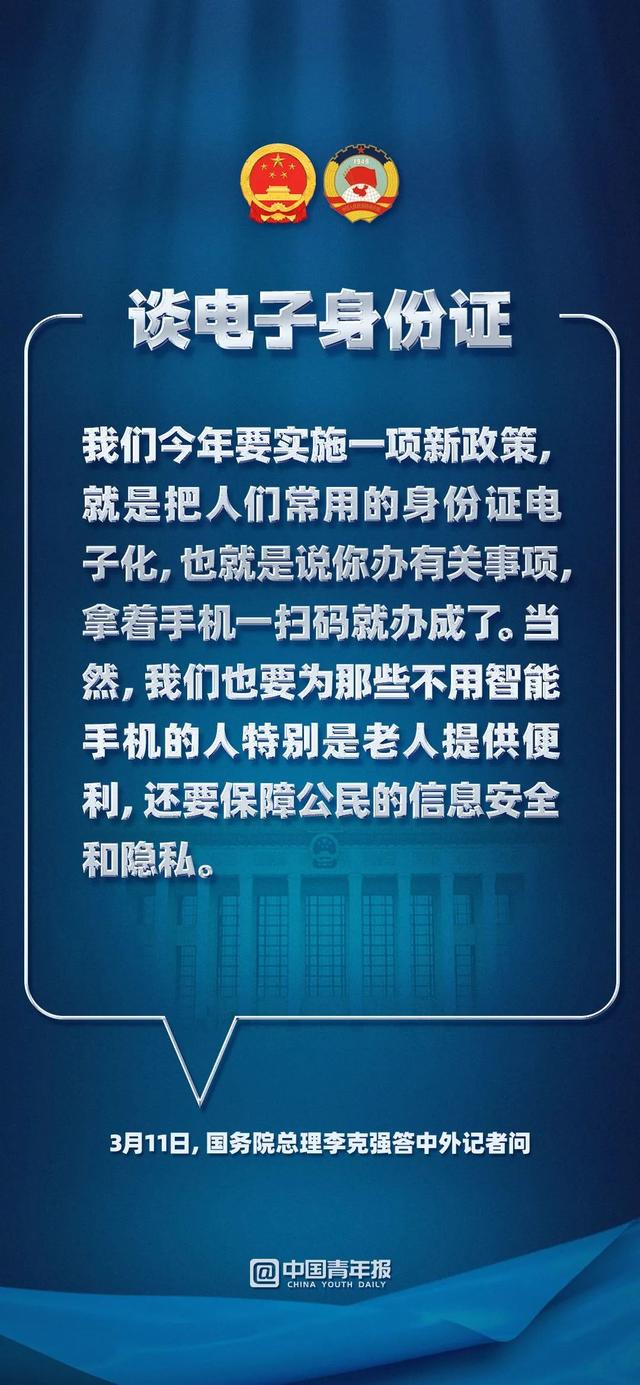

3月11日,电子身份正式宣告成立。

相信很多人都深有体会:

随着移动互联网技术的不断发展和移动支付的普及,带钱包出门的人越来越少,一部手机基本就能满足日常场景的需求。

如果不是特殊场景,可能不会带钱包和现金,更别说身份证了。

嘿!但是有时候线下办业务需要出示身份证,但是没带怎么办?!

毕竟忘带身份证很正常,但是手机总不能忘带吧?!

这一次,电子身份就派上用场了!

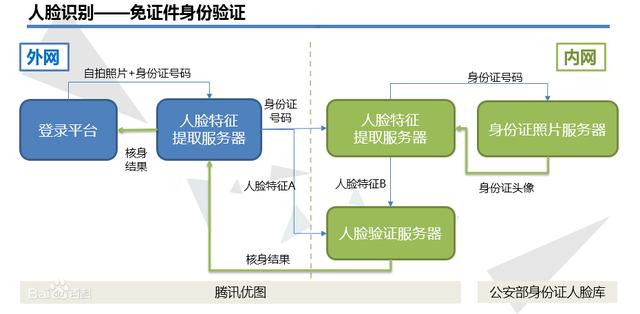

电子身份,是基于居民身份证,采用活体人脸识别技术的可信身份认证,是通过人脸识别的生物技术手段对公民的个人身份进行比对后,在手机应用中生成的电子证书,常显示为带时间戳的二维码或条形码。

用户通过实名认证后,微警务APP、微信、支付宝等服务平台均可提供电子身份申请。在公安管理范围内,办理线下、线上业务,享受公安服务,接受公安检查时,效用相当于实体凭证。

简单来说,我们在移动终端平台出示这个电子证书,就可以证明“我就是我”。

有狐友的可能会有疑问:这个东西不是早就有了吗?

其实早在2016年11月,腾讯与南宁市公安局就达成了战略合作协议。双方将基于腾讯优图人脸识别技术在南宁实现电子身份信息。

2017年起,全国部分地区开始“居民身份电子证书”试点工作,可以替代身份证的部分功能。

2018年4月,由公安一号可信身份认证平台(CTID)认证的“居民身份证网上功能证书”首次亮相支付宝,正式在衢州、杭州、福州多个场景试点。

短短三个月,全国已经有19个城市进行了“尝鲜”。根据当时支付宝的统计,超过600万人获得了“电子身份”。

在相继拿下支付宝、微信这两大拥有上亿用户的互联网应用后,电子身份的使用频率越来越高,功能越来越完善,适用范围也在进一步扩大。

从酒店到国际机场,再到政务、快件,都可以用电子身份注册。

而我们目前使用的“居民身份电子证书”,实际上充其量只是一张包含身份证信息的网上卡片,并不能替代实体身份证,只能使用身份证的部分功能。

而且各地标准不一,跨省互认存在很多问题。

官方的“电子身份”是指实体身份证的电子凭证,是全国统一标准,与实体身份证具有同等功能,具有同等法律效力。

但是有些人很担心。手机丢了怎么办?“电子身份”安全吗?

狐狸姐姐也有这样的困惑。

当我们使用自己的实体身份证办理业务时,个人身份证号码、住房地址等所有敏感信息都暴露在对方眼前,很多业务还有“复印”和“身份证照片验证”,很容易导致居民隐私泄露。

狐姐经常担心自己的个人信息被不法分子利用。

他用我的身份证骗钱借钱怎么办?

此前,相关负责人介绍,我们使用电子身份查验身份时,用户的真实身份信息只存储在公安部的数据库中,不会在APP和互联网中记录和传输。

验证时,对方只能得到一个二维码,即加密字符串,其他信息无法读取,有利于保护个人信息不被泄露。

另一方面,电子身份还可以记录哪些单位、公司或部门获取了居民的个人信息,所以对过度查询也有威慑作用。

警方还表示,传统身份证一旦丢失,存在被不法分子冒用的风险。为此,电子证书特别设置了自动删除功能。

一旦用户手机丢失,用户只需在其他任何一部手机上登录该平台,原手机上的电子证书就会自动删除,无法显示。

用户也可以到可信身份证受理点再次“刷卡”,使用二代身份证芯片领取新的卡,旧卡自动作废。

近年来,越来越多的实体证书朝着电子化的方向发展。

想想也是。一个人不仅需要身份证,还要有居住证、暂住证、驾驶证、车辆登记信息等证件。这些文件是分散的,琐碎的,组织起来很麻烦。

如果有电子身份证,可以把个人信息全部汇总在一起,需要办事的时候直接“一卡多用”。之后,我们出门在外,难道真的就不能实现“一部手机可以轻松环游世界”?!

自2021年1月起,上海、江苏、浙江、安徽四省一市实现身份证、驾驶证、行驶证等21种电子证照共享互认,身份证、驾驶证、结婚证等9种个人证照可在长三角“一网通办”专门窗口展示。

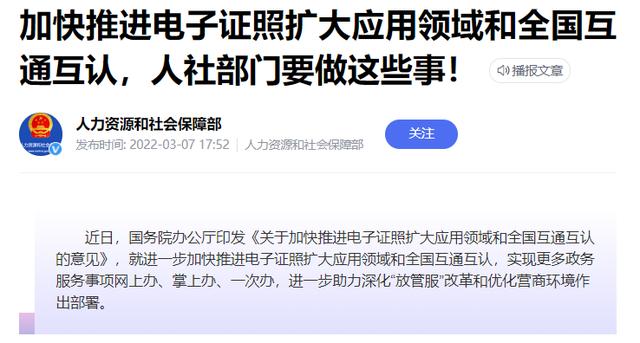

2022年2月,国务院办公厅印发《关于加快拓展电子证照应用领域和全国互认的意见》,提出到2022年底,基本建成全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系。

意见中提到的电子证照包括出生医学证明、户口本、身份证、社会保障卡、学历学位证书、职业资格证书、驾驶证、结婚证(离婚证)、不动产权证书等。,基本涵盖了普通居民证在中国申请的各个方面。

有网友评论,这是不是无形中给我们传递了一个信号:无卡时代可能真的来了!?

当然,目前电子身份的推广并不排斥实体身份证的应用。毕竟中国有大量的老年人,他们没有赶上信息时代的浪潮,也不熟悉智能手机的使用。

但是,科技的发展不应该忽视老年人,防止他们被“卡”在智能设备之外

无卡时代是否真的可行不得而知,但可以预见的是,物理身份证和电子身份并行将是未来很长一段时间内维持的局面。

更多种类的“电子文件”将进一步普及,成为公安机关深入开展网络服务的必要组成部分。

随着科技的发展和政策的完善,居民的日常生活会越来越方便。