中新社北京10月1日电题:姚小平:太空人,中国大妈……...这些“中式英语”包含哪些内容?

作者曹子云

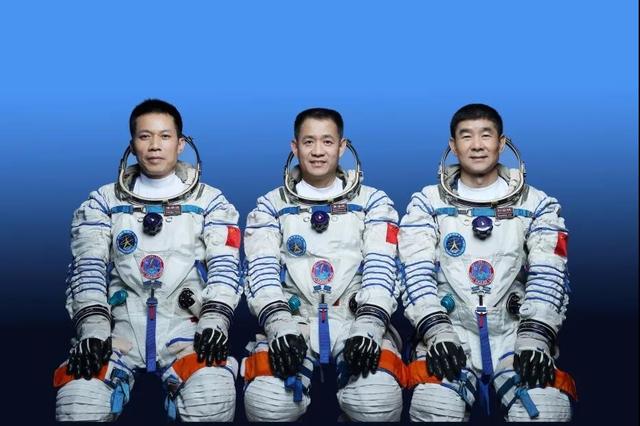

“taikonaut”由中文“Tai 空”的音译和代表宇航员的英文后缀组成。1998年,马来西亚华人赵认为,中国宇航员应该有自己的词汇,这是在论坛上首次杜撰。今年6月,欧洲航天局发给中国神舟十二号的“贺电”也被使用,让“中西合璧”一词再次成为热词。

它是文化的载体,是交流的工具。东西方语言在文化交融中互相借鉴,通过音译或意译的方式互相使用对方的词汇和概念,这就是语言学中的外来词(loanwords)。“taikonaut”是一个典型的汉语借词。外来词背后是怎样的东西方交流?东西方相互学习对现代语言有何影响?中国人未来将如何走向世界?北京外国语大学外国语学院研究员、博士生导师姚小平近日接受中新社“东西方问”栏目专访,从语言学角度阐释了上述问题。

资料:执行神舟十二号载人飞行任务的三名航天员聂海胜、刘伯明、唐洪波。徐舍

汉语为什么是孤立语言?

通常每个国家都有自己的语言。“地中海文明周围的语言,包括阿拉伯语,都被归为屈折语,但汉语是一种孤立的语言。”姚小平指出,孤立语最大的特点是每个音节都可能是一个独立的词,每个词一般都有意义,然后可以通过声调来区分表意,这是西方没有的。

这种特殊性还体现在一个语言学难题上:从起源上看,汉语是单音节语言还是多音节语言?汉语中绝大多数单个汉字能独立表义,但也不排除少数连词,如“蛐蛐”、“莲花”(莲花的古称),可能是外来的,也可能是古代汉语所拥有的。中国人一直有拆分音节的习惯,渐渐的会赋予无意义的词以语义。

姚小平举了一个例子:“比如‘琵琶’本来是一个不可分的词,但是到了宋代,有人说‘琵琶长,琶音短’。这与多音节的西方语言不同。‘水’这个英文单词不能分开,所以我们不能说‘wa’和‘ter’分别是什么意思。”这种独特的表意和考查习惯,显示了中西语言的最大区别。

姚小平说,不同民族的语言各有所长。研究一个国家的语言,首先要站在客观上,立足于科学的语言观。其次,心态要端正,不骄不躁,不妄自菲薄,让我们的语言文字不断进步,各国语言共同繁荣。

资料图:2020年12月,广东省博物馆展出出口画、丝绸布料、手绘丝绸、家居用品、服饰配件等211件展品。苏哲摄

为什么汉源外来词有的被使用,有的消亡了?

公元880年左右,英语中出现了“silk”一词,被认为可能是英语中最早的中文词。但姚小平认为,早在古希腊就有“seres”,就是丝绸的意思。那时候,贵族穿丝绸是一种时尚。想必这个词出现在2000多年前的西方,经过古希腊罗马,从拉丁语到英语。

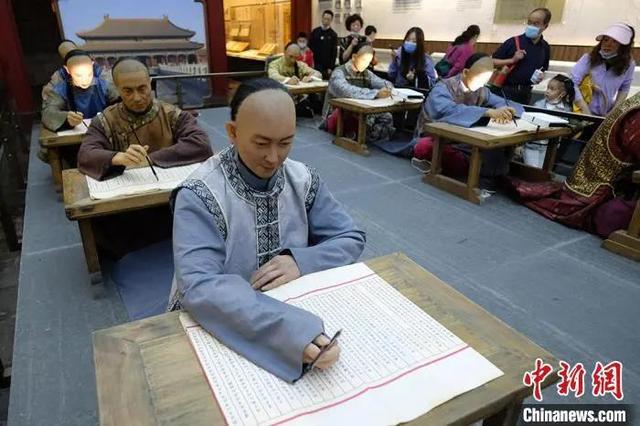

姚小平指出,在研究外来词时,我们更应该关注的不是词的层面,而是中西之间的相互学习和概念的建构。中国的很多制度和概念都是从西方借鉴来的,但是从借词上看不出来,因为西方把概念化作为自己的词汇。“比如科举制度,当时西方传教士非常欣赏,他们认为这是一种相对平等公正的教育选拔制度。像‘进士’、‘举人’、‘秀才’这样的词,在17、18世纪的西方汉语词典中就出现了,甚至直接音译。”姚小平说,“但后来在他们自己的文化中,逐渐把博士、硕士、本科对应成三元制,音译词只是暂时借用。”

资料图:游客在南京参观中国科举博物馆。荔波照片

语言学也有“买方市场”。借字“借”是什么?

19世纪,西方科学术语和概念大规模传入中国。当汉语没有合适的表达方式时,就出现了很多外来词。姚小平说,不像日语是一种借用的语言,汉语更倾向于借用概念,然后转化为自己的词汇。比如像“水泥(英文cement的音译)”这样的词,虽然在方言词典中依然存在,但逐渐被“水泥”所取代。

另一方面,中国人的表达也影响着西方。老上海租界的洋泾浜英语(pidgin English,指洋泾浜地区将汉语逐字转换成英语口语的方式)以独特的方式融入其中。姚小平举了一个例子:“好久不见,‘好久不见’现在在英语里很自然的使用,也收录在字典里。”

早期的中国移民和留学生把生活词汇带到了海外。姚小平说,随着中餐馆的出现,“西方人吃中餐的多了,因为没有西方的词来指代菜肴,所以他们效仿中国人,连做菜用的锅都叫‘wok’(潘的音译),他们借用了很多。”

随着中国的改革开放,西方媒体和西方人使用的汉语外来词的类别不再仅仅是生活词汇。为了理解中国特色经济的概念,“家庭联产承包责任制”、“铁饭碗”等中国特色词汇成为英语中的固定搭配。

姚小平把这种现象背后的原因用语言学的话说叫做“买方市场更强”——中国在海外的影响力越来越大,很多概念都传播到了西方。“做生意或者和中国人交往的人,选择借用汉语词汇,就意味着潜意识里他们选择了这种信息传播的对象,也就是看这些文章的人,听这些人说话的人,都是我们这个圈子的人。现在这个圈子越来越大了。”

拼音也是现代汉语源外来词数量增加的动力。比如美国《华尔街日报》出现的“中文Dama”,英国广播公司(BBC)特别节目“土豪”,都是直接通过拼音音译的外来词。

姚小平指出,任何语言都有缺陷,所以会有外来词和借词。用西方音标创造自己的拼音,是因为汉语缺乏明确的注音工具,或者说拼音是在中西交流中用音标帮助汉语的一种方式。这种交流的演变是所有语言的共同特征之一。

资料图:2017“你好阿姨”全国广场舞总决赛落幕。陈春光

根据语言发展的客观规律,汉语应该如何走向世界?

现在很多国家和地区也有自己的汉语拼音系统。例如,赵,百姓中的第一名,在拼写为赵,在台湾省拼写为赵,在香港拼写为邱,在新加坡拼写为周。中文在澳门和马来西亚的常见拼法也不同。

“一种语言应该允许有差异。如果语言使用的基数特别大,比如十几亿用户的汉语,肯定会出现大量的变体。”姚小平说,在生物学理论上,一个物种的变异越多,对其自身的改良越有利,生存的可能性就越高。

英国人曾经认为伦敦腔是唯一的标准音,比如“印度英语”、“新加坡英语”、“中式英语”都曾经是贬义词,但是现在社会语言学家认为英语不再是世界英语,而是世界英语。单复数的区别说明变体多,有利于英语的传播,所以现在我们欢迎中式英语的存在,会吸收后者的影响。语文也是如此。

姚小平说,语言的消亡和兴起是自然的。现在汉语的圈子越来越大,但要成为世界语言可能还需要时间。

同样,语言和词汇的借用也是有规律可循的。儒家和中国古代科学经典被翻译到西方,影响很大。而西方语言一般不会直接借用词汇,而是自己创造词汇来表达中国的概念。

姚小平强调,语言交流背后的观念和理解是最重要的。通过这样的交流,中西方科技的共同进步,文化的相互了解,比语言中的借词更重要。(完)

受访者概况:

姚小平,浙江乍浦人,1953年生于上海。1970年到黑龙江省嫩江县插队务农;1977年考入黑龙江大学学习俄罗斯语言文学;1984年毕业于中国社会科学院研究生院,获语言学硕士学位。他现在是北京外国语大学外语学院的研究员。

来源:中国新闻网