作者:刘绪义(中国社会科学院博士后,中共国家税务总局党校长沙分校教授)

“过年没有青春,二月初看到草芽,很惊讶。白雪公主春来太晚,穿庭树为飞花。”韩愈的《春雪》描绘了这一幅幅清新隽永的初春雪景图,传达了中国人千百年来盼望雪的远方情怀。在中国传统文化中,冰雪不是寒冷的代名词,而是隐藏在文人心中的一种特殊的温度,是镌刻在诗词中的民族精神的象征。

宋代雪夜唐力读书图(局部)

看到因为肠冷肠热而关心人民的感觉

“我过去常去,威洛·伊一。今天想想,雨雪正下。”从有诗开始,冰雪就成了中国人抒发感情的媒介。《诗经·潇雅·蔡威》中的这首著名的诗就像一幅永不褪色的画,铭刻在历史的记忆中。当我出去的时候,是春天。等我回来的时候,已经在下雨下雪了。他一年甚至几年经历了什么?巨大空白色,给人无限的想象空间。

《诗经》中有七首冰雪诗,除高峰和曹锋各有一首外,主要集中在潇雅。潇雅最突出的特点是反映战争和艰苦劳动的诗歌,它们大多表达了诗人对雪的热情情感。潇雅新南山:“天与云同,雨雪,雪为其好。既优秀又足够。我有一百个山谷。”诗人看到了雪花和细雨,想起了水是如此丰沛,滋润了大地,浇灌了各处,祈求庄稼茁壮成长。这是最早的薛瑞兆丰年颂歌。潇雅下了车:“我过去,我去芳华。现在我终于踏上了漫长的归途,大雪纷飞我沿着泥泞的道路。该国的安全危机更加灾难性,很难得到片刻的休息和和平。我们不努力想家吗?我害怕这本简短的书。”当我去那里的时候,小米和小麦是绿色的。今天的凯旋充满了雪。国家多么困难,没有闲暇的时间。我不想家吗?恐怕有一封紧急军信。诗中传达了强烈的家国情怀,责任感战胜了乡愁。《潇雅钱》:“若雨雪,先聚岳薇。没有死的那一天,我们很少见面。今夜享受美酒,君子设筵。”诗歌充满了欢乐和悲伤,讽刺被用来表达对未来的最后几天的担忧。这种担心难道不是对家国的担心吗?同样,《潇雅角弓》:“雨雪皆降,你见之,便消。不要留下遗产,活在傲慢中。雨雪飘,见之即流。如果跟temminick挺像,我就担心了。”诗随落雪而升,传达了诗人对礼崩乐坏的忧虑。另外《北风》“北风呼啸,雨雪霏霏。并善待我,手拉手回家”和《曹锋蜉蝣》“蜉蝣掘读,麻似雪。在《烦恼我心,我要说》两首诗中,诗人心中的悲伤溢于言表。

可以说,《诗经》中的冰雪诗创造了以人为本、见冰雪即悲的精神,成为后世“人与物”情结的先声。曹操的诗很典型,比如《苦寒之旅》:“谷中人少,雪何以落.....拿包领工资,拿斧冰当浆糊。皮东山的悲诗,长且长使我悲。”在白雪覆盖的山谷里,行人很少,但有人背着行囊,一边砍柴凿冰煮粥充饥。这一情景使诗人想起《诗经·东山》这首诗,深深触动了他的悲伤。这首诗是建安十一年(206)春,曹操在前往高倩途中所作。这首诗生动地描述了冰天雪地的自然景象,表现了对人民的同情。

与曹操的苦寒之旅一样,王灿的《七伤诗》(下)也在诗中表现了边疆的严寒雪景。“冰雪划破皮肤,风吹不尽”通过冰雪表达了对人民的同情。蔡琰的悲愤诗《此地霜雪,胡风春夏起》,张衡的四愁诗《所思在雁门,欲从这里去雪,侧身望北,泪与巾》,曹植的北风诗《前迁,今纺》。

到了近代,以梁启超为代表的知识分子把这种对人民的关怀上升为对民族的关怀,并付诸于具体行动。他把自己的书房命名为“饮冰室”,自称“饮冰室主人”,编选了文集《饮冰室集》。“饮冰”一词出自《庄子·人间》:“今命我夜饮冰,上火与此无关?”面对内忧外患,梁启超内心的焦虑可想而知。如何解决他的“火气”?只有“喝冰”才能解决。正是一代又一代的中国仁人志士,基于水和冰永不枯竭的勇气,才最终成就了“冷热同世界”。

明代兰英画雪图(局部)

陀银雪之审美趣味

明代李东阳在《槐鹿堂诗》中说:“天文只有雪诗最多,花草树木只有梅诗最多。”当科学家们在探寻“为什么每一朵雪花都不一样”的时候,中国的学者学者们已经给出了答案:同样的冰雪,不同的性格。

哪里下雪和冰凝在哪里并不重要。重要的是它落在哪个诗人的心里。

在征兵人员的心里,是一棵梨树,雪域的鲜艳色彩,是战士们的斗志,冰冷的外表,饱含着热力。那落在关山的暴雪,“天山雪云总关,雪崔伟千峰万岭”(岑参《天山雪歌送萧知回京》),是家国无边的豪情。边防军里的苦寒如何战胜家国爱恨?铸入诗人干净的心境和真挚的爱情。落在行人脚下的是乐声,“独在银粟之地,步步玉沙之声”(杨万里《策君园雪冻未溶》),踏雪声比银粟玉沙更振聋发聩。当它落在回归的人头上,就是期待。“柴门闻犬吠,风雪夜归人”(刘长卿《雪遇芙蓉山主》),朱门似乎配不上这雪,只有农家的清冷才配得上诗韵。落在酒杯里的是友情,“外面黄昏有雪的感觉,里面一杯酒怎么样?”(白居易《给朋友刘的一个建议》)。这酒的温度是雪的温度,友情的慰藉也是精神的慰藉。

学者们都喜欢植物、康乃馨、浪漫的花朵和白雪皑皑的月亮。雪如人生,雪花的轻盈飘逸融化了诗人的闲情逸致。高骈的《六时飞花来屋,坐看竹树变美枝》(《堆雪》),与吴澄的《不知是谁在天吹笛,吹遍花花世界》(《立春送雪北诗》)。陆游“欲享书,少需冰雪”(《东塘小室戏》),白居易“融雪炒香茶,混酥沸乳糜”(《晚起》),在雪中读书饮茶,从容淡定;而苏轼的“人生处处知其象,应如洪飞踏雪泥”(《河子·渑池怀古》),表达了人生的旷达、质朴、自由。

雪是有气质的,雪的空明艳婉约,能滋养诗的从容淡雅之感。王维的《观猎》“草枯鹰眼疾,雪轻似马蹄”,王安石的“惟多情枝飘雪,黄昏月上飘淡淡香”(那是第五首),李清照的“春信雪中知,梅花点缀琼枝”(《渔父的骄傲》),诗人领略到冰的美和雪的精神,给生活增添了许多乐趣。

雪有一颗心,冰雪无骨却傲气十足,一靠近人就化作一曲悠长空的啸歌,豪气干涸万灵。诗人李白轻狂与龙泉秋马,“地寒雪大如手”(《嘲讽王力扬不肯饮》)。太白雪怎么才能在一个大字里获得?更难想象“应该是神仙喝醉了,乱压白云”(《清晨的清平乐画堂》),天马行空空。

喜欢雪精灵刘禹锡《南方秋雪》:“南岭秋雪落,千生早寒。闲来无事,就呆在马的瞭望台,在高处卷帘观看。雾散了,枝散了,夕阳西下,铅粉犹存。曲江上,倒影落晴空。”因为山上的雪,它成为了最终的南美名字。没有阴郁萧瑟的空气,秋雪生机勃勃。黄庭坚说:“语言没什么味道,但没有障碍。冰雪有此君”,雪也变成了一个面面相觑永不厌倦的君子。

冰雪美学堪称中华民族艺术审美精神的极致。"雪景诗是从唐朝流传下来的最好的作品."“有关雪的诗传唱至唐代,风格完美,细节精致”(李东阳《槐庐堂诗》)。我爱冰雪之德,我爱冰雪之相思;冰雪之美,冰雪之痛;欣赏冰雪的优雅,赞美冰雪的聪慧,都爱上了诗歌。

雪可以静,“残雪可以冻边城”(崔豪的《辽西》),“青海长云暗雪山”(王昌龄的《参军》(四)),边关的寂寥成为立体的画卷。"窗含西陵钱球雪,门泊吴栋万里船."(杜甫绝句)静谧的冰雪蕴含着无限的生机。雪是会动的,《长牧马时清雪》(高适《塞上听箫》),《眼中静净》(陶渊明《癸卯年十二月离兄》),《四面鼓如暴风捣》,还有《在匕首江雾里,隔着刺骨的风》(的《送别西征冯将军轮塔之歌》),冰雪生动,视听,可乐。

可以在雪中打坐,“道欺冰雪,禅笑”(于《酬李应夏钓》),“道宴无关生死,照胸照冰雪”(周全《冷泉亭》),“羡方丈冰雪寒,兰膏不动长明灯”(苏轼《送别元始山》),还有雪。雪能启迪人,使人聪明。杜甫“冰雪聪明,雷霆精锐”(《送范二十三判汉中》),人的心灵如果能被冰雪洗涤,就会特别细腻灵动。雪真的可以净化人的心灵,洗去世俗的尘埃。

雪也是美的象征,雪肤美人自古以来就是对美人的最高评价:“吉黛有美人,肤如冰雪”(黄庭坚《送十首》),“洛阳佳丽成仙,冰雪美”(吴代美人赠张浪中),“不闻顾射,千年来”(白居易《冰雪肌》

冰雪还可以与蜡梅、洪飞、沙漠、曹鹏等形成无数复合意象。,反映了现实世界和诗人的精神世界。真是“人逢雪,便成仙”。这就不难理解《红楼梦》中薛宝钗为什么用冰雪唤起白海棠:“胭脂洗尽秋影,冰雪吸魂。”

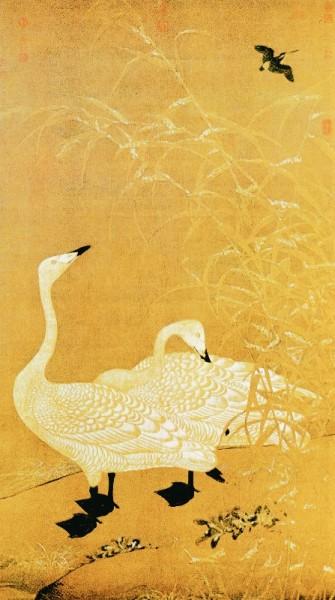

宋佚名《雪芦双雁图》

雪中沐浴精神的人格追求

“雪中沐浴的精神”出自《庄子·北游》:“你要清醒,雪中沐浴,精神抖擞。”“雪浴”是用雪洗涤身体,“灵”是清洗心灵。雪是白色的,干净的,晶莹剔透的,是纯洁干净的象征。用雪洗涤自己,可以净化心灵。中国传统文化讲究修养和人格追求。古代冰雪诗歌传承着质朴、诚实、纯洁、正直的宝贵精神。

东晋以来,葛洪在《抱朴子·汉国》中写道“雪中有霜,义不从;根据道,“与众不同”是一种崇高的人格精神的隐喻,这种精神是非凡的和独特的,历代诗歌赋予了这种精神鲜明的色彩。南北朝诗人鲍照就是一个典型。他用雪的洁净比喻高尚的人格,用雪的寒冷比喻生活中的艰辛,两者完美融合。学习刘公干的五首诗,第三首,用白雪的自我隐喻,描写了一种高贵和独立的精神品质。”胡风吹雪,千里龙山行”用传说中的冰山龙山雪表达了自己卑微的出身,渴望从政,大显身手;早晨要美,避开晴天”,以晴天作为冰山雪的反面,传达出你永远不会在名利场中玷污自己。在《关于白雪公主的诗》中,鲍照写道,白雪公主的纯洁是个人品质的隐喻:“白圭的真诚表白不如白雪美丽。工作中遇到事情生气,可以跟风方圆。漂亮就好,不要带走新鲜。抛下内心障碍的艰辛,躲离光辉岁月。当蓝石破碎时,没有必要依赖房建。与鲍照借雪与的对比不同,谢朓在曲中以雪的寒凉突出了他者的特质,表达了诗人的自我品质:“惟雪能照,心忠。"

苏轼的冰雪诗,处处宣示着他的雪浴精神:“绝壁已绝,冰雪更美”,“想你多难,冰雪纷纷落”,“保我暖,保我不摇”。陆游说:“张江先生在别处见你,少年欢庆冰雪之类的节日。”“十年肺渴今夕平,胸满冰雪。”文天祥“后来肠宽平,冰雪气盛”;戴复古说,“我心中有冰雪,非酷暑所侵”,秋说,“冰雪不侵尘污,人到岁只寒松柏”,段克己说,“春来无人知。”远大的志向,淡泊的情趣,都在冰天雪地里。

刘勰的《文心雕沈龙四》篇更进一步把浴雪精神作为诗歌批评的标准之一:“以陶俊的文学思想为依据,以虚静为贵,以五藏为疏,以浴雪精神为重。”明代张岱将选诗命名为《冰雪一卷》。他明确宣称:“至于其余的选诗,只取冰雪”。“因此,我们知道,世间的山川、云朵、水火、草木、色、声、香,都充满了冰雪;所以,取之不尽者,不深于诗也。”“文学的冰雪在于骨骼和精神”,而诗歌“是诗歌这样的精神实体,它从冰雪抽象的现实延伸到诗歌,除非被冰雪的空气沐浴和灌溉。冰雪精神不仅是人类的标准,也是写作的标准。《胡鑫亭看雪》所描绘的西湖雪景,正如个性化的冰的苍凉,雪的纯净,正如其《石室书》所言:“世间血肉易冻,坚贞不及冰,无清净;莹不如冰,不得而知。没有比冰更好的了,也没有比冰更好的了。但是冰是身体,不是灰尘...“冰雪成了纯洁、正直、自律的人格典范,透露出来的清新之气,正是冰雪之气:“一切生命皆有赖于冰雪之气”,“冰雪之于人,如鱼之于水,龙之于石,日夜沐浴于其中,尤其鱼龙。”(《冰雪序》)培养这种冰雪精神,就要“趁热打铁”,不断“沐浴在冰雪的精神中”,身体才会干净,内心才会宁静。

透过《雪》看寻梅的人生态度

冰天雪地的日子,原本是万物凋零,天地广阔的季节。然而,古人喜欢在江雪钓鱼,在雪夜看书,在这样的天气里在寻梅的雪地里行走,这不仅传达了一幅生活的画面,也传达了一种不管寒冷和天气的生活态度。

寻梅穿越雪地的故事早已为中国人所熟知。宋代孙光宪在《北梦索言》卷七中记载,唐代郑琦以诗颇负盛名,作诗的灵感来源于风雪。有人问他:郭襄有什么新诗吗?他说:“诗在灞桥雪中驴上。你是怎么弄到这里的?”明人多指孟浩然,程昱文在《诗艺诗思》中记载:“孟浩然诗思在灞桥风雪驴背上。”于谦有一首诗叫《孟浩然踏雪》:“路逢风雪,职员四处走,寻食卖菜。不知梅花在何处,因为山川一色。”张岱在《夜航船》中解释《雪中寻梅》:“孟浩然心胸宽广,常在雪中骑驴寻梅,曰:我诗在灞桥雪中驴背上。”

踏雪而行,寻梅成为文人以雪为媒介激发其诗意思考的形象描述。张岱在《夜航船》中记录了两个关于雪和人的小品:《欲仙欲死》、《嚼梅花吞雪》。前者说王冕中的越人在一个雪日赤脚登上炉峰,环顾四周,大呼“天地为白玉,使人清胆,欲成仙!”后者说有个铁脚道士,爱在雪地里赤脚行走。他高兴的时候,就大声念着《南华经·秋水》,嚼着梅花,用雪吞着,说:“我要把香放进心里。”这种情况和现代人看到雪就开心没什么区别。唯一难得的是现代人在雪地里赤脚跑步。

踏雪在寻梅被古代文人视为人生的最高点,崇高而干净。诗人与其说是在雪中寻找灵感,不如说是深入到飞雪的精神中去采风,捕捉大自然的本质和博大。与雪共沸的豪情,彰显个性之美。这样,诗和人是纯洁干净的,是高傲坚强的,是傲慢霸气的,是优雅脱俗的,被赋予了自我超脱的精神力量。古代人爱雪的例子很多。晋人王恭在雪地里穿着鹤服,在雪地里行走。徐萌见之,赞曰:“此乃真仙也。”

刘渊的名句江雪:“百山无鸟,千路无脚印。一只小船,一件竹斗篷,一个老人在冰冷的河面上钓鱼——雪。”讲的是一个人在雪河里钓鱼,禅意很浓。天空和大地都是白色的,河上的碎冰上堆积着积雪。一舟一人,无论你情不自禁,红尘万丈,都在冰天雪地里归于平静。由此,北宋徐道宁的《雪溪渔父图》和南宋马援的《汉水独钓图》也成就了传世名画。如果说江雪是一个人钓鱼,而不是钓鱼,那是孤独的。那么,在雪夜读书,在雪山谈古,或者在雪厅谈话,都会传递出心与心的交流。深谙文人趣味的清代张潮在《梦的影子》中说:“因雪而误贵人,因花而误美人。”薛和高适在精神上是相通的。所以《红楼梦》中“山中雪,晶莹剔透”这句话,赋予了禅宗一种韵味。雪,原本干净安静的家,是万千尘埃落定时的红尘。雪一来,心就踏实了。

“冰雪是关山的伴侣”的家国情怀[S2/]

冰雪诗歌到了隋唐,表现出中华民族最鲜明的精神,即“以冰雪守山”的家国情怀。《全唐诗》收录了2000多首边塞诗,其中有数百位诗人写了边塞风情中的雪。这里不仅有“北风卷白草折,八月雪过鞑靼天”的惊险西部边陲奇观,激起诗人和读者的热血,还有“如春风来,一夜吹开万株梨树的花瓣”的神奇浪漫的美丽幻境。诗人用春天的梨花来比喻西北的初雪。这种雄壮的作风和为国捐躯的英雄气概,书写了唐人的英雄气概。

唐代边塞诗构成了以汉为唐,以雪为美的文化景观。西域的大漠、风暴、冰雪,淡化了诗人笔下的苍凉和刺骨的寒冷,代之以豪放和壮丽,展现了唐代的繁华景象和蓬勃生机,凝聚了一种令人神往的时代精神。如果说陆思道的名著《从军记》还有边关风情的感叹:“天山外初雪落,云直入婺源。山在千里之外,谁能对芳菲悦而坐?流水断人肠,陈冰伤马骨...身在军中,可以出龙庭万里。既然已经拜在了丹尾桥,将军去哪里找名利?“进入唐朝以后,诗词多了一点自信和骄傲。比如杨炯的《军进行曲》中“雪暗画旗,风混鼓声”,写的是两军交战时,漫天飞雪,旗帜朦胧模糊,北风呼啸,夹杂着金鼓之声,可见战争气氛的紧凑和强大。王维的《陇西》中“山在下雪,篝火无烟”,配合着山的雪景,更加从容自信。

高适笔下的冰天雪地里有一种寒意,如“山石满鸟,冰雪马可延”,“莫言极闭,云雪犹长”,也有温暖:“黄云千里有雁过北风吹雪。别急,前路无知己。世界上谁不认识你?”岑参在西域参军六年,对冰雪的感情远胜于高适。他的《白雪歌》中的《送别吴先生回家》和《田送萧芷回京》几乎都是田的赞美诗。《奔马河歌·送别西征将军冯》中“马背雪汗蒸,五花钱转冰,你从营盘,从墨水瓶挑战”更是扣人心弦的战鼓。似乎因为冰天雪地,那些牺牲的场景,那些血淋淋的片段,都让人感觉不到悲伤和悲怆,反而生出一种豪气和拼搏的感觉。鲁伦名句:“皎洁月色高,雁行飞升,鞑靼酋长窜暗。我们追着他们,马的负担很轻,我们的弓和我们的剑上有雪的负担。“充满画面感。陈郁的《从军》“无人听笛声,红旗直上天山雪”,简直就是一个绝美的特写。

除了边塞诗人,很多大唐诗人也向往边塞冰雪。比如李白留下了很多名篇:“哀沙止寒,风雪迷河洲”(《赠崔阆中宗志》);“客烟寄湘吴,霜触雪发枯”(《唱雁》);“洗兵撑海波,放天山雪中草”(《战国策》)。许多诗歌通过冰天雪地的场景来描写战场的恶劣,以此来表现战士们英勇拼死的英雄气概。比如王昌龄的《从军》(第四部),先写雪山孤城,极写边关的荒凉与寂寞,叙述将士“黄沙穿金甲百战,不破楼兰,不还”的壮志豪情。鲁《四季怨李秀才》(第四部)以“北风吹雪过刀疤,长城石窟饮马更冷”的华美叙事开篇,为将士们不慌不忙的战斗热情埋下伏笔。李奇“露营是没有国界的,直到厚重的天空与白雪覆盖的广阔沙漠融为一体。带着它们哀怨的叫声,蛮族大雁从一夜飞到另一夜,鞑子的孩子有多少眼泪要流”,白居易的《要问昭君月下听,苏武的《雪中怎能听》,吴的《语禁,冰雪过黄河》,林宽的《影背飞雪空,声冷玉清迟》等,,都充满了强烈的民族自信心和自豪感,而边塞的艰苦环境又进一步激发了诗人的远大志向。是在边关壮丽的自然风光背景下“冰雪是关山的伴侣”的家国情怀。毛泽东的“雪中军事形势更为紧迫”是中华民族千百年冰雪精神经久不衰的象征。

爱国主义的“铁马冰川梦”[S2/]

如果说《冰雪为关山作伴》是唐人能体验边塞实现家国情怀的热血总结,那么《铁马冰川在做梦》则是渴望收复山川的宋人梦魂里涌动的爱国激情。

陆游,出身于江南名门,处于宋与宋之间的紧张局势,毕生的志向就是光复旧山河。黄莉可庭坚“思北方山川,似怀冰雪”,“南望王师又一年”,留下了许多堪比大唐边塞诗的爱国诗篇。其中《书怒一》诗五首,瓜州一舟夜雪,铁马秋风倒,十一月四日,风雨狂吹,一个困倦寂寞的村庄不自怜,上思为国守转盘。夜眠听风雨,铁马冰川梦”印象最深。虽然诗人无法实现“王师北中原日”的梦想,但马铁冰川只能在荒凉寂寞的夜晚出现在梦中。空有一腔抱负却无法施展,但看到这位身患疾病家国摇摇欲坠,山河破碎,保家卫国之心不死的诗人,怎能不令人敬佩?

与陆游同时,张孝祥也出生在江南。他是宋高宗绍兴二十四年的状元。他从政十余年,主张抗金,写了许多与国家大事密切相关的爱国词,表现了南宋军民的人格精神。《水调歌头与庞听采石胜》开篇“雪洗尘悄”,而《念奴娇过洞庭》是一首脍炙人口的冰雪词:“洞庭草,近中秋,别有韵味可言。三万平米的玉琼田在等我。三万倾的湖水,载着我一只小船一只小船。皎洁的明月和皎洁的银河,在这浩瀚的玉景中映出了他们方的姿态,水面也是明亮清澈的。忆山海日久,孤独自照。肝胆俱被冰雪覆盖。小骚短发,冷翻领冷袖子,稳浪空宽。而现在的我,正穿着阴冷的头发和衣服,静静的漂流在这一望无垠的苍白大海中。不知道晚上会怎么样!”“肝胆皆冰雪”和“表里皆清明”构成了一对绝对性。澄清山河之志,罢官后的胸怀,传递出一种崇高向上的气势。

南宋另一位爱国词人辛弃疾一生致力于“光复”,也表达了对冰雪的热爱。“唤起一轮明月,当我满身冰雪,浩荡江河流。鲸未吞海,冲击波已过秋”(《水调歌头·马舒杜佑约伯楼》),这冰天雪地是他对国家的满满的爱。至于他的《人生棋谱》中的12个字,有一半是把雪引入诗中的:“百花开在头上,冰天雪地寒能见”,“千尺之高,冰天雪地存千古”。南宋末年,文天祥写诗不多。但他抗敌报国的远大志向,仍在冰雪诗中:“或为辽东毛和卿。,冰天雪地。”(宋正琦)正是这种不屈的精神激励着无数中国人去经历冰天雪地。明末爱国将领于谦作为诗人并不出名,但他的诗歌其实在很多地方都表达了这种精神。比如“咬雪吞屋头毯,逢节庙会悲”(李肃《别图》),“一团冰天雪地含奇物,千里云海满美目”(《白永海东青》),中华民族不屈的冰天雪地的奇物,经过了几千年冰天雪地的洗礼 而且随着时代的发展,它们越来越出彩,长津湖的冰雕就更美了。

亲民情怀,浪漫离奇的审美情趣,浴雪精神的人格追求,雪中寻梅的生活态度,冰心的忠义精神,英雄豪迈的家国情怀等等铸就了中华民族伟大的冰雪精神,铸就了中华民族的脊梁。1945年11月14日,重庆《新民日报晚报》发表了一首诗《沁园春·雪》。诗一发表,立即轰动了大江南北。它的作者是毛泽东,一个一生热爱飞雪的伟人。这部杰作,原本写于1936年2月红军长征途中,时隔近十年,选择在此时发表,本身就具有重要意义。经过40多天的重庆谈判,中华民族的命运迎来了重大转折。中国将何去何从?毛泽东信心满满:“数风流人物,也要看当下。”诗人认为,经过冰雪的洗礼,中华民族浸淫于骨血的精神有赖于当下。

《光明日报》(2022年2月18日第13版)

来源:光明。com-光明日报