本文作者于2008年1月拜访了丁敬堂先生(中左一)。

朱先生是一位新文学史家,他的《新文学资料导论》(1986)是新文学史学的奠基之作。与专门从事新文学史料研究的文学史家丁敬堂先生(1920-2017)交往50余年。他比他小16岁,他们可谓是当之无愧的朋友。2009年,上海藏书家、作家罗维在《运气好是可以的》(收入散文集《纸墨活在石中》)一文中写道:“五六年前,我听现代文学史家丁敬堂先生说,六十年代初,他有‘三个孩子’,都是二十出头的少年。一个是专门研究鲁迅的北京大学孙先生...二是中山大学李先生,因研究“左联”五烈士之一冯铿的著作,在丁先生的鼓励下走上史料研究之路...第三位是北师大的朱先生。这‘三个孩子’才是丁先生真正的‘徒弟’。”

2021年北京夏秋多雨。国庆假期的一个下雨的早晨,我去朱先生家听他讲他和丁先生的交往。他拿出事先准备好的一叠丁先生的代表书籍和文字,一边展示一边回忆往事。

1959年,朱先生刚从北京师范大学中文系毕业时,逛王府井新华书店,买了《瞿秋白翻译系年谱》这本书,记起了作者丁敬堂先生的名字。后来在报纸阅览室看《文汇报》,经常看到他的杂文,多是关于鲁迅和瞿秋白的。1962年前后,他轻率地给丁先生写信提问,但不记得问了什么。丁先生“文革”前的二三百封信,今天不存在了,但他寄的书还留着。在给丁老师写完第一封短信后,我收到了丁老师和瞿光喜老师合编的《左联五烈士研究资料目录》,这是他送给朱老师的第一本书。在扉页上,有一行用毛笔竖写的题词:

一天充满了工作和兴奋,

每晚都是红花的梦影!

右尹赋烈士诗一首,题为赠

金顺同志

丁敬堂,1962年10月

不久,丁先生来北京参加文化厅厅长会议。当时朱先生还不知道自己的行政职务。丁先生来北京后,住在东单一家招待所。他写信给朱先生,告诉他已经到了北京,并问他什么时候有时间,他会去看望瞿秋白的遗孀杨之华。朱先生已经去世了。杨之华住在南池子的一个大院里。在被介绍给朱先生后,丁先生和杨之华开始用朱先生听不懂的上海话交谈。几年前,丁先生的三女儿丁为了给父亲写传记,打电话问朱先生,她父亲当时和谈了些什么。他说他当时听懂了一句话。杨之华问丁先生他家有几口人和几个孩子,丁先生说有六个。杨之华说:“老米都被你家吃了。”两人哈哈大笑。

第二天,丁先生让朱先生带他去东安市场的二手书店。朱老师那天还带了一本书,作为丁先生《左联五烈士研究资料目录》的见面礼。他有两本川白村鲁迅翻译的《走出象牙塔》,未名社版原版很好看。他为丁先生挑选了第一版。从那以后,他们成了朋友。

1963年,有一件事让朱先生难忘。丁先生写信给他,要他去北京图书馆,为他抄一本殷夫未出版的诗集《婴儿塔》。左联五烈士手稿中,这个包裹最早保存在鲁迅先生家中。新中国成立后,许广平把它交给冯雪峰,由他在人民文学出版社负责编辑鲁迅作品。冯雪峰用完后,把这些文物交给了北京图书馆。其中,《孩子塔》手稿是一部诗集,有八幅白波签名的插图。从1949年到那时,殷夫的四部诗集出版了。除了《孩子塔》中的作品没有入选明凯书店出版的《殷夫文选》之外,其他一些作品都或多或少地入选了。然而,仍有30首诗没有公开发表。《童塔》主要是一首情诗,是殷夫成为革命家之前的一首诗,对于理解作者的心路历程非常重要。丁先生请朱先生为他抄写这三十首诗。原藏于北京图书馆特藏部,位于金文街。这个部门收藏了一些宋代书籍、名人手稿等。图书馆的所有宝藏都在这里。那时候朱老师刚毕业当助教,别说助教了,连教授都进不去。丁先生时任上海市出版局副局长。业余时间研究鲁迅、瞿秋白、左联五烈士。这一次,有了上海的介绍信,朱老师不仅完成了任务,还通读了一大包手稿,收获颇丰。后来朱先生写了一篇论文《殷夫《婴儿塔》中的爱情诗》,发表在1982年第一期《中国现代文学研究丛刊》上。

两位先生分别生活在北京和上海,见面不多。他们一生大概有六七次,大部分都是在开会。有三次正式会议,两次在贾珠,一次是在粉碎“四人帮”以后。当时,丁先生担任上海文艺出版社社长、总编辑、党委书记。他在中央党校学习了半年。丁陪着父亲,后来他的夫人王涵予女士也来了。

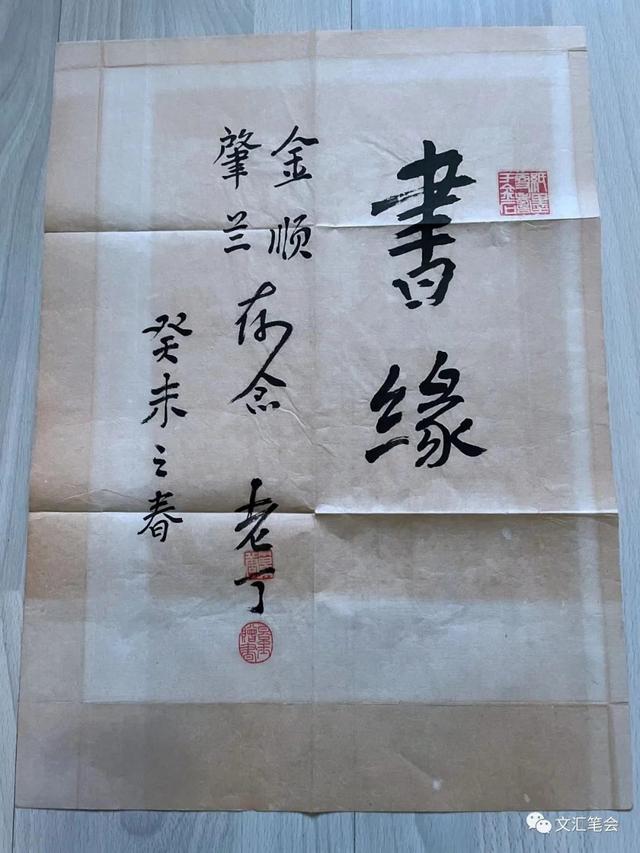

丁先生文革后也给朱先生写过二三百封信。“文革”前,他所有的信都是用毛笔写的,但在新时期,他改用钢笔。他还向朱先生和他的夫人龚女士赠送了几句话。朱老师给我看了三张图:一是1989年2月祝贺春节,题写“书海寻珠”,右上角印章“桃花潭深千尺”;二、1996年的书陆放翁的一句话:“看不同的书还是很清楚的”;三、2003年春赠送给丁先生的书边(下),右上角闲置章为于1976年为丁先生刻的《纸墨比石头长寿》。丁先生从事行政工作,业余做学问,应该是个大忙人。但是和晚辈的朋友交往,忙里偷闲,不求回报,真的很让人敬佩。从他身上也可以看出民国时期受鲁迅等文人影响的趣味。

50年来,丁先生至少给了朱先生五六十本书。他把自己的每一本书都送人了,自己编的,别人给他的,自己买的。他还找出三四本书,送到上海鲁迅纪念馆,建“丁敬堂图书馆”。朱先生拜访来京求学的丁先生,收到丁先生送给赵丹的《赵丹地狱之门》。扉页上有赠书人的题词——

金顺和赵兰同志纪念这一时刻。

1980年10月7日,俞从中央党校赶到北京医院,与阿丹同志进行了“一分钟”的会谈。第三天,赵丹同志去世了。这是这本书送给你的纪念品。

荆、韩愈和

北京,1980年10月19日

签名有丁先生的印章。此前,朱老师还收到了丁老师的《学习鲁迅作品札记》。这是丁先生到上海文艺出版社后出版的第一本书。这是一个自制的粗糙副本,有许多邮票。这本书大概是新时期以来最早的毛边书之一。1995年6月,丁先生最后一次赴京参加瞿秋白纪念大会。会后,他专程到北师大朱老师家,赠送了自己的《陶文选》。在最后赠送给朱先生的几本书中,有一本由上海鲁迅纪念馆编著的《60个(1951-2011)》与丁先生有着密切的关系。他的题词是2001年2月在上海华东医院写的。这本书是托威邮寄的。衬页背面还有一张他写的淡黄色便利贴,说每周去华东医院看望丁老师一次,顺便给老人做一些复印和邮寄的工作。

回忆起与丁先生的交往,朱先生颇为感慨,动情地说:“我有事求他帮忙,他一定会办;我会做他要求我为他做的事。这就是我们之间的交流。他曾送给我一个词叫‘书缘’,正是因为书,我们结缘。"他还说:"我从一开始就把丁老师当老师,从地址上就知道了。那时候自学或者不自学的老师都叫‘先生’。再说普通交往,不分年龄,都统称为‘同志’。一开始叫丁先生,一辈子叫丁先生。那时候教我们的老师都像,我们叫他们‘李老师’。"

丁写《丁敬堂传》时,曾打电话给朱先生,说打算写“三个孩子”这一章,提出要借用丁先生写给朱先生的信。存了几百封信。朱先生当时生了一场大病。他刚从医院回家休养。他非常虚弱,没有精力阅读它们。他没有满足丁女士的要求。后来紫兴的《丁敬堂传》大概因为资料有限,没有这一章。我觉得很可惜。丁先生与三个“孩子”的交往,可以体现出丁先生人格的光辉。

2021年11月13日

作者:黄开发

编辑:谢娟