中新网北京3月15日电(刘悦)今天是3月15日,国际消费者权益日。事实上,消费者权益保护不仅仅是餐饮、服务、金融等领域。,而且还是在娱乐圈,观众需要擦亮眼睛,看透那些千奇百怪的影像和乱象,进一步“造假”。

数据流量“全是泡沫”?

2018年,“昆某微博转发量过亿”事件引发舆论关注。按照当时微博的用户数,一亿的转发量意味着微博中每三个用户就有一个转发到坤的微博。2019年6月,对上述微博刷量事件的幕后推手进行了调查。

2021年3月,中国裁判文书网公布了对“卫星援助”APP开发者蔡的判决书,判处其提供侵入计算机信息系统程序罪。

蔡案的判决。图中国裁判文书网

判决书显示,被告人蔡被判处有期徒刑五年,并处罚金人民币10万元。北京吕晴律师事务所律师左在接受记者采访时表示:“被告人违反了《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第三款,即提供专门用于侵入计算机信息系统的程序,或者明知他人实施侵入计算机信息系统的违法犯罪行为而提供程序,情节严重。”

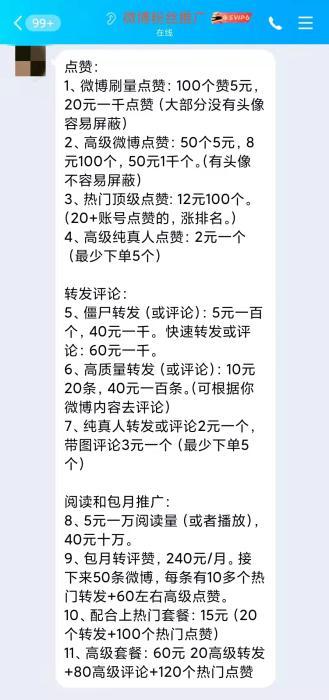

事实上,“卫星援助”并不是个例。只要在微博上搜索“购买转发”,就会有一大波商家提供类似的服务。记者添加了某商家后,得到了一张明码标价的价目表。说明转发、点赞、评论等数据是可以用钱“掺水”的,交易过程中没有任何保障。

对话框截图

由此可见,微博刷赞、刷榜、刷转发的行为不仅会制造虚假的数据流量,还会严重影响网间公共秩序空、实名制用户的账号安全以及微博内服务器的稳定性。

针对这一现象,国家互联网信息办公室于2020年发布《网络信息内容生态治理规定》,明确规定不得以人为手段或技术手段实施流量欺诈等行为,破坏网络生态秩序;由国家互联网信息办公室等四部门发布并于今年3月生效的《互联网信息服务算法推荐管理规定》也明确,不得使用算法操纵名单、热搜控制等干预性信息。

票房评分“放水”在即

在影视行业,这种“造假”事件并不是个例。此前,《叶问3》《后来的我们》等电影都深陷票房造假。记者仔细调查后了解到,票房造假一般有两种方式:“偷票房”和“鬼域”。

“偷票房”的行为主要是“以花代木”:一些商家将套餐中爆米花、可乐的利润转移到电影票的账面上;有的商家在A电影票的票面上手写B电影的名称和编号,或者向购买A电影票的观众派发B电影票,实际获得的金额计入B电影的票房,比如2015年小时代4和大圣归来的激烈之争。

“鬼域”是指在售票软件上,将本应上座率较低的午夜和凌晨场场爆满,或者半小时内同一家电影院上映两部电影,将其中产生的异常票房影片全部拿下,以达到炒作票房数据、开拓市场的目的。

“造假者违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条、《中华人民共和国电影产业促进法》第三十四条的规定,可能要承担民事责任或者受到行政处罚。”佐为介绍,“2016年,因《叶问3》票房造假,该片发行方被监管部门责令停业一个月,相关影院和电商被警告;2018年,《尖叫直播》制片方起诉《后来的我们》的发行方和制作方,认为后者利用不正当竞争抢占影片排片率,挤压其票房收入,要求法院赔偿其经济损失。”

与票房造假相比,收视率造假更是防不胜防。

评级造假主要有两种方式:一是“污染”样本户,二是篡改数据。以“被污染”的样本户为例,造假者通过广告、上门送礼等多种手段影响样本户的收视习惯,从而提高某个电视频道的收视率。

左翠认为,样本户的信息通常属于查看和研究机构的严格保密信息,欺诈方以不正当手段获取该信息可能构成侵犯商业秘密。“这种行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条,需要承担民事责任或者行政处罚,情节严重的甚至刑事处罚。”

票房造假的目的是抬高票房数据,影院可以从中获得利益。制作方和发行方可以利用从众心理,通过营销来获得更多的受众。而收视率造假可以让电视台、广告主、制片方利益最大化。无论是票房还是收视率造假,都离不开行业内部的“垄断”和“勾结”。

对症下药。2017年3月,《电影产业促进法》出台,明确规定电影发行企业、影院应当统计并提供真实准确的电影销售收入,不得以虚假交易、虚报销售收入等不正当手段欺骗、误导观众,扰乱电影市场秩序。

2019年,国家广电总局启动收视率综合评价大数据系统,随后发布《广播电视行业统计管理规定》,明确任何机构和个人不得干扰、破坏广播电视主管部门依法开展的收视率、收听率统计工作,不得制造虚假收视率、收听率。发生统计造假或弄虚作假的,单位主要负责人负第一责任。

警惕影视圈新的投资骗局

如果说以上两种诈骗手段属于某些资本长期洗白的行为,那么近年来,影视行业针对投资人的新型骗局也越来越多。

2020年,上海警方通报了该市侦破的首例影视投资合同诈骗案,通过虚增制作成本、夸大预期收益等方式骗取投资人投资款。涉案金额4500多万元,涉及来自全国各地的260多名投资者。

由于影视投资具有回本周期短、收益高的特点,很多诈骗分子利用这一特点来吸引众多投资者。常见的骗术有利用虚假的“合拍”名义进行宣传、虚假挂星增加真实可信度、伪造上游影视投资合同、搭建专门的影视投资平台收割韭菜、以销售衍生品的名义销售票房分红等。具体手段不外乎以下三种:

1.利用虚假的“联合制作”名义进行宣传,虚假展示明星以增加真实可信度,即打着某权威、某公司、某机构的旗号寻求合作、诱导投资;

2.将影视作品包装成高收益的金融产品。之前的项目书和实际演员阵容差别很大。利用时间差编造高收益产品吸引投资者;

3.伪造上游影视投资合同,搭建专门的影视投资平台收割“韭菜”,以外资入股为由忽悠投资人签订电影入股认购合同,实际上是以众筹的形式溢价出售。

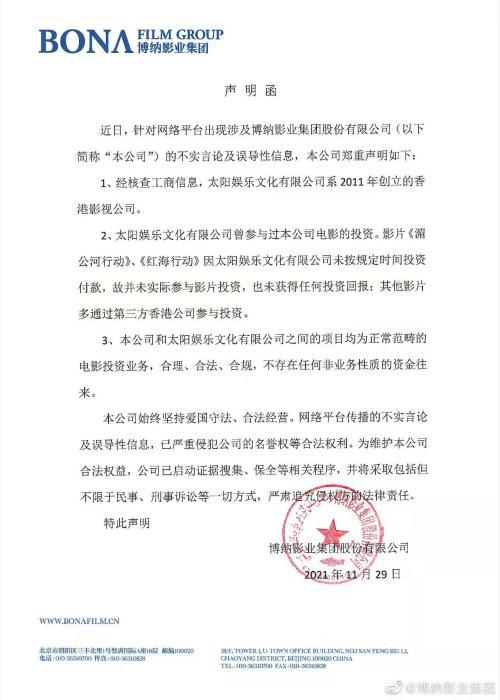

以长津湖水门大桥为例。在电影上映前,网络上就出现了很多影视公司打着出售电影投资份额、承诺高额回报的旗号,到处吸引投资人的钱。很快,该片主要投资方、主创方博纳影业发布声明称,从未授权任何第三方开展相关融资业务。

博纳影业集团声明。元博纳影业集团微博

“受骗的投资人在影视公司‘跑路’后无法追回钱款,造成巨大损失。涉案金额较大,情节严重的,行为人可能触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,构成合同诈骗罪,依法追究刑事责任。”佐为说。

谈起这种新型的投资骗局,左难掩担忧。他强调,近年来,另一个相关现象也值得投资者关注和警惕。“一些影视公司持有真实的投资股份,但电影却遭受损失。为了转移风险,他们通过微信群聊等方式宣传项目,吸引投资人,并与其签订联合投资合同,使电影亏损最终由投资人承担。对此,我们提醒投资者充分认识影视投资的高风险特征,谨慎从事投资活动。”

此类案件中,影视公司往往在收到钱并达到目的后就立即消失,投资人即使胜诉也很难成功执行。左翠特别指出,法院在某类案件的判决书中也做了提醒:“非专业投资人应充分了解影视行业高投入、高风险、高回报的特点,在签约前充分核实影视剧项目是否备案,是否取得拍摄、公开发行许可等。,并查看签约双方的授权文件,判断影视项目收益分成转让的溢价幅度是否合理,合同目的是否符合条件等。,审慎决策,在投资渠道上审慎运用互联网和电信营销。

各种数据和指标的造假,不仅违背了商业道德和诚信经营的原则,也意味着公平竞争的秩序被破坏,无序的市场很容易导致劣币驱逐良币的负面效应。

其实钱堆出来的虚假数据终究是泡沫,只有真实的作品才是娱乐圈高速发展的根本。去年以来,中央网信办部署开展了“清理打击流量诈骗、黑公关、网络水军”专项行动,将针对管控评估、刷量炒作、刷量增粉、刷量拉票等不同环节的流量诈骗问题进行治理。无论是“清场行动”,还是各种法律法规的颁布更新,都彰显了国家有关部门严控影视行业“打假”现象的铁腕政策和坚定决心,对一些急于走捷径的人也是一个严重的警示。(完)

来源:中国新闻网