周

[编者注] 说起海外的中餐,就不得不提美国。无论是早期的李鸿章的杂碎,还是后来的左的鸡肉,都是海外中餐馆最具代表性的两道“中国菜”,虽然大多数中国人可能从未听说过。

杂碎是以此为生的海外华人最早的“故乡记忆”。但是,随着中国饮食文化在海外的渗透和普及。到20世纪20年代,杂碎和炒面,像火腿和鸡蛋、咖啡饼干和周日炖菜一样,在美国人的日常饮食中占据了一席之地。拆车店也走出了唐人街,越来越美国化。

在《吃西游记:清末民国海外中餐馆的历史与文化》一书中,作者梳理了近代以来中华美食在西方世界传播与发展的独特历程,从“李鸿章杂碎”的轶事到巴黎的“万华大厦”,从伦敦“水手阁”的独特风味到越南“西贡吃”的历史变迁,带领读者重温以粤菜为先的中华美食。正如作者所说,在海外,一半的中国历史是粤菜,一半的中国历史是粤菜。

经出版社授权,本文摘录了部分章节。作者通过杂碎的起源和发展,追溯海外中餐的历史文化记忆。

《饮食西游记》,作者周·;生活·读书·新知三联书店;2021年3月

美国中餐:杂碎是最辛辣的食物

杂碎的兴盛不仅仅是中国人的事,也是在美国的中国人和美国人的事。李鸿章访美是这个问题的焦点。余英秋、刘海明等中国历史学家的研究表明,杂烩因1896年李鸿章访美而备受关注,此后杂烩逐渐被去内脏、美国化。但在公众层面,所谓的“李鸿章杂碎”依然被津津乐道。其实慢慢就变成了地道的美式杂碎。

《李鸿章杂碎》有几种不同的版本,多以梁启超的版本为蓝本。比如杂碎被旧金山市长索迪卢设宴,或者被芝加哥一位华侨商人设宴,甚至改成了俄罗斯。有的越编越离谱,尤其是当今无知之人的臆测,更是毫无意义。我们必须调查当时当地的情况,这将有所帮助。

维基百科地图上的“李鸿章杂碎”炒饭

为证明史实,李鸿章访美,先去纽约,再去华盛顿、费城,再折回纽约,再西行温哥华,经横滨回国。他没有去旧金山或芝加哥,甚至在纽约,他不吃杂碎。据《纽约时报》报道,虽然纽约中华总商会于1896年9月1日在唐人街设宴款待李鸿章,但由于当天手指被车门夹伤,李鸿章缺席。而所谓“美斯中国合肥饮食”更是荒谬,因为李随身带了三个厨子和足够的茶叶、米饭、烹饪调味品,饮食完全安全。当然,按照这样的安排,有人说李鸿章要请美国客人,食材短缺,就用光了,拉拉做了大菜,却意外受到欢迎,导致李鸿章的杂碎。据教授考证,当时《纽约时报》每天用一两个版面报道李的言论和活动,内容详实,但无一不及杂碎,显然是中国好事者安排的,主要是中餐馆员工用空。其安排的动机在于利用李鸿章访美大做文章,试图向美国大众推广中餐馆。

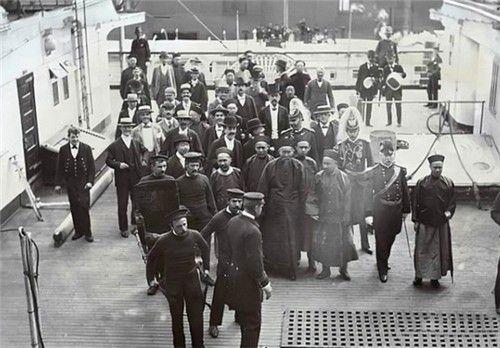

因为李鸿章作为当时清政府最重要的官员,访美期间受到官方的高度对待和媒体的高度青睐。一批美国记者和外交官提前赶到中国,以便和他同船赴美,跟踪详细报道;就连关于他们饮食的细微报道也是从船上开始的。例如,8月29日《纽约时报》的报道“李总督在海上”说,他自己的厨师每天在船上为他准备七顿饭,包括鱼翅和燕窝。报道还称,即使到了美国,李鸿章也基本只吃自己的食物。例如,据《纽约时报》9月5日“总督他们的客人”的报道,李鸿章出席前国务卿J.W .福斯特举行的招待晚宴,“只喝了一点香槟,吃了一点冰淇淋,根本没有碰其他任何食物”。自备食物的具体情况曾被报道为“炖鸡切成小块,一碗米饭,一碗蔬菜汤”。这一次,成为华尔道夫酒店第一次由中国厨师用中国的锅碗瓢盆准备中餐。他们做的菜比著名的nave本人吸引了更多的“好奇和关注”。正是这种“好奇和关注”,让“杂碎”成为传奇;大多数开中餐馆的中国人更感兴趣和好奇的是寻找和创造商机。

李鸿章访美资料图

李鸿章来到了远东。他当然不屑于品尝杂碎,但无疑为草根杂碎做了极好的背书,使其一夜“高大上”,正如弗兰克·莱斯利的《画报》所说:“尝过杂碎神奇味道的美国人,会立刻忘记中国人的是非;突然,一种不可抗拒的诱惑突然升起,打破了他的意志,像磁铁一样吸引着他的步伐走向别街。”在媒体关于李鸿章访美报道的蛊惑下,成千上万的纽约人涌向唐人街品尝这种杂碎,甚至纽约市长威廉·斯特朗也于1896年8月26日造访唐人街。在这一点上,说的是李吃了李就吃了,吃之前就吃了。当中国人开始编故事的时候,美国人觉得理所当然,就像喜欢高颧骨、塌鼻子、黑皮肤的中国“美女”一样,迷恋上了杂碎。

需求刺激发展和进步。在两年后记者路易斯·贝克于1898年出版的《纽约唐人街》一书中,杂碎餐厅的形象变得高大起来:至少有7家高级餐厅,位于“装饰明亮的大楼”的顶层,“餐厅极其干净,厨房里灰尘也不常见”。为了满足美国人的需求,1903年,在纽约有美国名字的华人查理·波士顿(Charlie Boston)把他在唐人街的排骨店搬到了第三大道,生意兴隆,引起了很多人的效仿。“几个月之内,从百老汇到第八大道,45街和14街上就出现了100多家拆车店,其中相当一部分位于坦达卢因。”唐人街外的这些杂碎餐馆大多是“五颜六色的灯笼,用丝绸和竹制品装饰,从东方人的角度来看非常豪华”,以此与其他高端美国餐馆竞争,并声称“吸引城市中最高级的顾客”;长岛的一家杂碎餐厅,在《纽约时报》上也被称为“休闲胜地”。可以说“从全城中餐厅的爆款来看,这个城市已经为杂碎疯狂了”。这是梁启超访美时看到的杂碎馆的繁华景象。

具有中国传统特色的“杂烩馆”资料图

然而,十年后,1912年在美国留学时,著名教育家蒋梦麟观察到,虽然在旧金山唐人街这个两万多人的大都市,有多达500家中餐馆,其中的“排骨店”也是吸引游客的地方,但与正宗的粤菜相比,美国人仍然没有理由去尝试:

有一个年轻漂亮的美国人...谁还在中餐厅吃过燕窝(燕窝)、鱼翅、杂碎。她对这一切极其好奇,她手舞足蹈。她的姐妹们睁着眼睛,张着嘴问她:“真的!”她的老祖母从眼镜上方看着她,而她的手还在织毛线。

“你怎么用筷子喝汤?”一个小姐姐怀疑地问。

“喝汤就像你用吸管吸汽水一样!小姐姐。”我替你答了,把大家都逗笑了。

所以在美国唐人街的杂碎餐厅,你总能吃到物美价廉的正宗粤菜。不过美国的高档粤菜馆也很贵,比如“杏花楼、共和楼、颐和园等。内部装修比上海任何一家粤菜馆都丰富”。特别是杏花楼,是第一家从服务早期华工的小餐馆变成服务大众的大餐馆:“唐人街没有中餐馆,只有两家,必须简述一下:一家是最老的餐馆,名叫杏花楼,有80多年的历史了。”

但是,皮肤白的外国人好像要吃杂碎。海外文献说在中国的外国人不吃中国菜,梁启超说海外的中国人不吃杂碎,这是真的。杨步伟写道,她在1921年9月26日和赵元任一起去了旧金山:“任原说旧金山有一个非常有趣的唐人街。广东菜也好吃,就是不叫‘杂碎’。”这个杂碎是不是中餐无所谓。后来美国人还在争取杂碎的发明权。这是后话。但最早的海外华人只做中餐,吃中餐,只吃得起中餐。虽然可能不如中国,但至少是正宗的。据陈一凡介绍,中国人刚去美国的时候,大部分都是男性打工者,过去很多都是“卖猪”的。一个人做饭很难,于是类似食堂的中餐厅应运而生。以旧金山为例,它是中国人最早定居的地方。虽然最初人数不多,但从1820年美国移民局有记录以来,10年间记录了3名中国人,10年间增加了7名。到1850年,只有几百家,但在市中心的朴茨茅斯广场周围,有五家主要服务中国人的餐馆,因此被称为“小广州”。这是美国最长最大的唐人街的原型;这些餐馆是所谓拆车店的雏形。

美国“拆车店”的维基百科地图

这些中国餐馆很快受到外国人的欢迎。淘金者威廉·肖(William Shaw)在他1851年出版的《金色的梦与醒着的现实》一书中写道:“旧金山最好的餐馆是中国人开的中式餐馆。菜品多为麻辣,配以杂烩、炒肉丁,盛于小盘中。它们太好吃了,我甚至不在乎这些菜是用什么做的。然而,这些以黄色丝绸三角形为标志的中餐馆在旧金山这个以熟食的品种和美味闻名的城市早已闻名——有法国、意大利、西班牙、英国和美国餐馆——但恰恰是‘因为那时餐馆还没有努力迎合西方人的口味’。”他补充说,“到目前为止,大多数中国家庭和最好的中国餐馆做的食物都和祖国的一样。”威廉·肖(William Shaw)也说:“中国餐馆一直生意兴隆,这证明了它们食物的美味和旧金山人的需要,因为人们仍然保持着‘外出就餐’的习惯。这是早期拓荒者和单身汉的传统之一,那时大多数男人都没有真正的家。”

旧金山早期的中餐馆生意不错,味道正宗,物美价廉。根据美国人的记载,“李青青开的金色欢乐厅可以同时容纳400人就餐,只需要花20美元就可以买21份饭。”中国餐馆门前挂着三角形的黄缎旗,以固定的价格提供‘你能吃到的一切’。仅此一点就足以吸引西方矿工吃饭,因为他们收入低。为了给这些中餐馆提供足够的食材来满足大量食客,所有的原料都是从中国进口的”。为单身汉和矿工服务的传统在蒙大拿州比尤特的世纪之交再次得到体现:“到世纪之交,比尤特已经发展成为一个拥有5万人口的城市,其中许多人都是临时的男性路人。那里大约有75家餐馆,大部分是中国人拥有或经营的。他们专门为矿工提供便携式午餐以及早餐和晚餐。"

生意好的话可以提升一下素质。1868年,张得一作为驻欧美使节到达三藩市,他觉得自己的伙食简直比国内好:“【三月十五日】有一个广东人卢随船“耆那教”,约在楼吃饭。山海难得,烹饪有大陆之称。””[20]叶作棠约在杏屋吃饭。大楼二楼有许多匾额,上面有古色古香的卷轴,都是名人题写的,雍容华贵,令人印象深刻。”"[6月19日]回徐家呆到很晚。当晚,徐、石、吴、裴四家戏(影)受恭王之邀,齐游男女约百人,与恭王同坐。山海珍馐,酒美甘甜,奴酬交换此起彼伏,宾主欢天喜地。”而且美国商人学做中国菜待客:“【七月初九】有外商魏翔,准备鱼禽在舍利湖边等候,如蟹、虾、燕、鸟等。,都是模仿中国人做的,味道也挺好的,吃完饭就回家。”1887年,在欧洲三年后,王永妮去美国访问,看到的中餐馆也很出色:“旧金山的中国小酒馆,以汇贤楼为最贵,两万多元,陈设全是中式的。方圆大厦第二,兴华大厦、乐贤大厦、万华大厦第二。”说实话,1868年的旧金山,无论相对数还是绝对数,都是华人的黄金时代:“本地人26万,华人8.9万,繁华而著名。”1882年加州通过排华法案后,华人人口减少,餐馆的生意自然深受影响。在这个黄金时代,在杂碎还未兴盛之前,旧金山中餐厅的优雅是未来无法想象的。

其实,后来成为中餐馆代名词的炒杂碎,也是一道存在已久的正宗中国菜。1884年,中国最早的新闻记者王清福在《布鲁克林鹰报》上写了一篇关于中餐的文章,夸张地说“杂碎”可能被视为中国的国菜。他六年前才到美国,所以他很受尊敬。1888年,他在《环球》杂志第五期上发表《纽约的中国人》一文,说:“中国人最常见的菜是炒杂碎,是将鸡肝、鸡胗、蘑菇、竹笋、五花肉、豆芽混合,用香料炖煮而成的菜。”刘海明教授评论说,“Chow choosey”是粤语发音,因为早期的中国移民大多是广东人,“chop”在英语中只是“剁碎”的意思,所以在美国人和其他不知所措的人看来,“chop”就是把鸡肉或猪肉或牛肉切成细块,做成菜——后来美国化的Chop就是这样。但是中国人喜欢吃杂碎也不是真的。内地很多地方不怎么吃杂碎,但也是广东特产。“和谐之美,越美”据汉代高诱注,此美为笋;竹笋在粤菜调味中的重要地位和作用,我在《民国味道》一书中有专门的文章论述过。

再者,没等刘海明教授表态,华人世界早就有人认为“炒杂碎”一词是由粤语中“炒杂碎”的发音改过来的,并说炒杂碎就是炒菜:“在外国普通餐馆吃饭不用等很久。广州沿海的小餐馆是专门为外国水手和游客设计的。为了适合‘没耐心’的顾客,他们会炒什么肉什么菜都是现成的,只拿很快,不管味道如何。说来也怪,这种杂七杂八的破东西还挺对外国人的口味。后来中国人来外国开店,也是用这种杂炒来享受顾客,也是用杂碎二字作为招牌。也就是杂碎一词的由来。”这段话不仅解释了杂碎的名字,也解释了它的由来。

就像杂碎馆走出唐人街一样,杂碎也越来越美国化。钱杰贝在书中说,炒杂碎是由“猪肉块、芹菜、洋葱、豆芽等”组成的。芹菜、洋葱、豆芽取代了动物的内脏,成为主要食材,与中国原来的做法完全不同。1901年11月3日,《纽约时报》邀请美国前驻中国厦门副领事费尔斯为他写了一篇文章《如何做杂烩》,“让任何一个聪明的家庭主妇都能在家做杂烩”。费希尔下榻的厦门,位于福建南部,与广东潮州同属饮食文化圈。该报自以为找对了人,但其介绍的食谱不仅有食材(一斤新鲜干净的猪肉,切成小块,半盎司的青姜和两根芹菜),还有烹饪技巧(将这些配菜放入锅中大火煎熟,加入四汤匙橄榄油、一汤匙盐、黑胡椒、红椒和一些葱花调味)。或者半杯豆芽、法国青豆或芸豆,或者半杯切得很细的豆子或芦笋尖),那不是传统的杂碎,甚至不是当时唐人街的中餐馆。就算放弃鸡杂,也不缺酱油!因为在美国人眼里,杂碎好吃不好吃“取决于倒入炖锅里的蘑菇和神秘的黑色或棕色酱汁”,也就是酱油。

中国人不会让“鬼佬”知道怎么炒杂碎。“尽管中国厨师经常受雇于美国家庭,也不断有人试图从中国人那里了解如何烹饪杂烩,但他们似乎从不向别人透露烹饪的秘方。美国人向中国厨师询问书籍杂志上的炒杂碎食谱时,往往会心照不宣地笑笑,不做任何回答。”另一方面,一些美国人更多地想到蘑菇。比如当时一盘杂碎,加上一杯茶一碗饭,不加蘑菇只要25分钱,加蘑菇要35到40分钱。用贝克的话说,蘑菇就像火鸡上的草莓酱。似乎,在杂碎的名气下,它已经远远不是原来的形态和味道了,正在慢慢变成美式中餐。因此,贝克补充道,“杂碎爱好者声称,要品尝真正美味的食物,他们仍然必须去唐人街拥挤的中国餐馆。”

也会是对的!杂碎已经美国化,必然带来名实之争。就连最正宗的名字也已经偏离了广式杂碎的现实。美国著名华裔作家张纯如在她的著作《在美国的华人》中引用了一个关于淘金热的民间传说,这是流传最广、最有代表性的一部著作。故事讲的是一天晚上,一群喝醉的美国矿工走进旧金山一家即将打烊的中餐馆。这个时候怎么会有食物呢?无奈之下,把剩菜剩饭的盘子倒在一起,炒成一大盘,赢得了白矿工的称赞。后来,著名的炒杂碎诞生了。这种传说已经让杂碎去了广东,你根本不用关注你的“李鸿章”。更有甚者,1904年,旧金山一位名叫莱姆森的厨师走进曼哈顿下城的一家律师事务所,声称自己刚从旧金山来,是杂碎的发明者,“杂碎和猪肉、大豆一样,根本不是中国菜”,而是他在李鸿章访美前,在旧金山一家“波西米亚”酒店的厨房里想出来的一道菜。无独有偶,20世纪80年代中期,当另一个爱管闲事的人进入旧金山法院,要求查明炒杂碎起源于加州,而非纽约唐人街时,主审法官知道这是一个葫芦案,于是得出了一个葫芦判决:炒杂碎是在旧金山发明的。

旧金山唐人街的维基百科地图

杂美国化最大的证据就是它已经成为美国军队的日常食物。从1942年版的《美军烹饪食谱》中可以看到,美军杂碎使用的调料是番茄酱和伍斯特辣酱油,而且据说艾森豪威尔是最好的。据《纽约时报》1953年8月2日报道,艾森豪威尔当选总统后,仍不时为家人预定他最爱吃的鸡杂。在这个时候的美国人眼里,炒杂碎不再是中餐,而是美国家常菜。

编辑:王宇

校对:徐一佳