文、黄、简

每当你拿出手机,准备扫码支付,或者出示健康码,中国互联网巨头的大戏就在你眼前上演。是微信还是支付宝?所有摊位的收藏码也分为绿色和蓝色两种。

可喜的是,相关部门已经受够了这种割据,互联互通成为目前最大的监管任务。一周前,支付宝官方宣布,支付宝与中国银联在全国范围内实现支付码扫码互认;支付宝还与28家银行机构实现了线下扫码互认。微信方面,目前可以在一对一聊天窗口直接打开淘宝商品链接,也可以在这个页面使用支付宝购买商品。

所有这些拆墙的改进措施,都源于9月9日工信部召开的“屏蔽网站链接行政指导会”。工信部在会上提出了即时通讯软件的合规标准,要求所有平台必须在9月17日前按标准解封,否则将依法采取处置措施。参与公司包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等巨头公司。

解禁链接只是第一步。网络服务互联的下一步是什么?激进的欧洲人准备迈出一大步——微信可以接收阿里旺旺的消息吗?!

服务互联互通的前世

11月23日,欧洲议会内部市场和消费者保护委员会以绝对多数投票通过了数字市场法(DMA)的提案。这部法律主要针对的是“把关人”(即具有市场支配地位的互联网公司)。提案第4条规定,该术语是“实现互操作性”。简单来说,脸书、苹果、微软、谷歌等有资质的“看门人”公司,在获得欧盟成员国一致批准后,需要让用户实现消息的同步互联。例如,在脸书的信息交换,其他应用程序也应该同步接收它并能够回复。

这个规定太激进了,很多互联网公司都会很惊讶。甚至有人会说,这在技术上怎么实现?好答案:在智能手机和巨头垄断互联网之前,不同公司的产品之间传递消息是一种普遍甚至是普遍的规则。

按照朝代来说,我们应该属于web2.0后期,打开手机,大部分服务都被一些巨头app控制。即时通讯基本被微信等两三家公司占据;短视频,只有两三个选择;逛街,四五;听歌,两三首;长视频,三四个?新闻,多选一点...

在这张光鲜亮丽的当代手机地图上,我们还保留着上一个王朝的一点遗迹:电话、短信、邮件。如果说电话和短信属于互联网的史前时代,那么显然是互联性最强的。你的联通号码当然可以接收中国移动甚至海外运营商号码的电话和短信。然而现在,大部分都是陌生人的电话和短信。

邮箱这个Web1.0难得的产物,让我们回想起上个时代的信息设计:信息发送者、信息接收者、信息接受者是解耦的。这和现在的平台时代完全不同。现在,巨头们垄断的不是一个行业,而是一个双边市场。它们就是市场本身:无论是购物、阅读、听歌还是长短视频,内容提供者和内容消费者都离不开平台,或者说作为内容生产者,你要想在很多方面生存,就必须在各种公众平台上传相同的文章、视频、图片...

邮箱是完全不同的规则:信息发送者、信息接收者、信息接受者完全不受一家或几家公司的控制。虽然你大多使用浏览器登录邮箱,但在电脑上,你可以使用outlook甚至Foxmail等客户端(没错,它的开发者也是微信的掌舵人)。您可以使用163电子邮件地址,也可以通过pop3和其他设置从您的QQ电子邮件地址接收信件。您的电子邮件地址可以接收来自163.com、hotmail.com或任何电子邮件地址的电子邮件。

顺着这个思路,我们还可以发现Web2.0的早期历史:博客兴起的时代。

Web2.0之初:内容生产与内容消费的脱钩

在目前的讨论中,很多人认为在Web1.0时代,互联网内容只能阅读,不能互动。Web2.0的创新在于内容可读可写,用户不仅可以接收内容,还可以创建内容。然而,这种分析并不准确。其实Web1.0时代也可以创造内容。不然用户看什么?不同的是,在Web1时代,创建内容是很麻烦的。只有技术专家和大公司才能买服务器,建网站。Web2时代,内容生产门槛降低。普通用户也很容易建立网站、博客、图片和视频...真正显著的变化是Web2.0后期,智能手机和移动互联网加速了巨头公司的垄断。

在博客兴起的时代,人们可以在各种托管服务上建立自己的博客,如博客中国、blogcn、新浪、搜狐、网易等门户网站。而接收、聚合、阅读则由另一类软件——RSS阅读器承担,如鲜果、捕虾、谷歌阅读器等。(这些术语已经进入互联网遗产博物馆)。换句话说,内容生产、内容接受工具、作者、读者都可以依托不同的公司和平台,不像微信公众号里的文章,你只能在微信上看。除非up主自己复制,否则在Aauto上再也看不到Tik Tok的短视频了。

Web3.0:让用户成为互联网的主人

无论中美,今天的互联网都是一个寡头垄断的时代,方在另一边,BAT或者TMD在这一边。对于普通人来说,巨头很可怕,因为他们控制了太多的内容、数据和权限。试想一下,如果你不用微信,或者某个平台屏蔽了你的账号,你所有的努力(文字、照片、视频,甚至金融资产)会不会突然消失?就算不说消失,如果你想把过去发布的朋友圈、微博、短视频导出来保存到你的硬盘上,不是可以吗?如果是web1.0时代的邮件,没问题。可以导出保存在自己的电脑里。

理想的互联网应该使用一个账户登录不同的服务(内容、购物、游戏、金融)。你在不同平台上产生的内容、数据、资产都可以自己控制,比如存储在云端或者某种分布式的服务中。就算元宇宙真的实现了,你也不希望自己的虚拟房产和房子被某个网络巨头随意处置吧。

要摆脱巨头的控制,除了监管部门的政策,我们还有其他选择吗?这些都是不切实际的梦想,你大概是这样认为的。然而,发生在区块链世界的许多事情实际上正在构建一幅未来地图的拼图。12月9日,多家加密公司的高管参加了美国国会的一场听证会。OCC前代理董事、现任BitFury首席执行官的布莱恩·布鲁克(Brian Brook)在回答一名议员的提问时说,“……Web3.0的不同之处在于,用户可以拥有互联网内容,你不能拥有当前的互联网(属于谷歌和其他公司),但你可以拥有以太坊。3 Web3使用户成为互联网的主人,而不仅仅是垄断公司。”

然而,互联网巨头如此强大,他们已经建立了一个无法逃脱的平台。如何才能回到Web2.0早期的分工?要知道,无论是在即时通讯、内容聚合还是共享打车,巨头的成功都是因为前期投入巨大(烧钱),吸引了大量优秀的内容和服务提供商,然后抓住了所有的消费者,从而构建了一个巨大的双边市场。如何从零开始构建Web3.0服务?

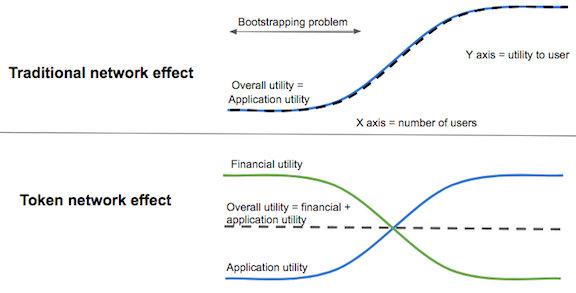

早在2017年6月,企业家兼投资人克里斯·狄克逊(Chris Dixon)在一篇文章中解释说,开放网络设计的突破可能来自加密令牌。Token是一种工具,它使管理和资助开放服务成为可能。下图是他的解释。如何启动开放网络服务?那么就需要另一篇文章来解读了。

总之,路无所谓,无所谓。走的人多了,就成了路。加密技术和区块链为Web3.0的开放世界带来了曙光