前段时间小红书频频发生营销事件,被网友质疑为“元宇宙”,也让一个难题再次浮出水面:对于“她”品牌名称的产品——社区和社交,如何管理平台,如何把握好开与紧之间的度?

而社交社区产品因为用户量级和用户粘性的优势,就像一座巨大的流量金矿。各种追逐流量的平台和商家蜂拥而入,营销内容不断侵蚀平台生态。更有甚者,其中还夹杂着诈骗。如果平台管理不善,产品生态会被严重破坏,最终导致用户出逃。

遇到平台治理问题的不只是小红书。人人网衰落的原因之一是过度营销。评论区营销内容过多的微博,比如减肥,也面临着类似的问题。

国内最大的社交平台微信也不例外。互联互通是必然的方向,微信也必须遵守,这是毋庸置疑的。但互联互通后,营销内容肯定会水银泻地。如果平台治理跟不上,微信生态的健康会受到影响。

日前,微信在新版本中推出了这样的功能:用户可以设置关闭个性化广告;9月,微信还推出了在线折叠群聊功能,用户选择折叠的群会固定在聊天列表的固定位置,不会被新消息推上来。这意味着微信已经开始采取行动,防止营销信息的过度渗透。

但是,平台治理和反治理注定是一个长期的、动态的、平衡的过程。如何在不充斥营销信息的情况下,跟上互联互通的大趋势,成为微信未来十年持续繁荣的关键。

A

微信的平台治理一直被贴上“苛刻”的标签。梳理微信这几年的动作,可以发现其治理力度在不断加强。

一个典型的事件是,2019年底,微信进行了一次大规模的外链整改行动,腾讯盟友拼多多成为重点整改对象。

微信的态度转变是时代使然。当互联网进入慢增长时代,微信成为了包括Tik Tok在内为数不多的可以挖掘的流量池,但需要指出的是,相比以公域见长的Tik Tok,微信拥有私域免费流量的优势,各平台商家自然要想方设法从中分一杯羹。

平台产品进入微信寻找新流量的现象由来已久。拼多多甚至腾讯内部产品都尝试过在微信中挖掘流量。现在,在互联互通的大背景下,第三方平台正在密集敲打微信。

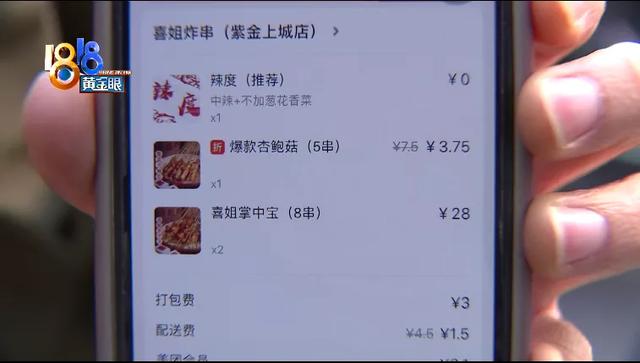

阿里旗下产品盒马、饿了么、一淘都开通或申请开通微信小程序,就是最好的例子。快如盒马,得益于微信生态圈。根据Questmobile的报告,2021年8月,盒马微信小程序的流量占其全景流量的47.1%,不仅远高于阿里小程序,也高于盒马APP。与去年同期相比,盒马重复数据删除总用户数也增长了239.4%。

一淘也数次宣布申请开通微信小程序和微信支付。双11期间,淘宝推出“一键分享购物车”功能,并在内测中表示正在分享微信群聊和朋友圈。

虽然互联互通是大势所趋,但电商界和营销界平台大团结的理想局面并没有如期而至。用户可以在一对一聊天场景下访问淘宝链接和Tik Tok链接的新规,意味着微信的大门确实已经打开,但微信依然保持一贯的谨慎和克制。

衡量开放度最重要的因素是平台治理。

新榜数据显示,2019年其监测的2.1亿条内容中,有194.8万条内容无法正常访问,其中10.8%为平台处理,其中过度营销处理最多,占34.7%,其次为色情、违规、吸引眼球、违反相关法律法规、欺诈、侵权等。

显然,遏制过度营销是微信平台治理的头号工程。很容易理解,太多的社交产品、社区产品被第三方营销信息吞噬,被普通用户厌恶,社区氛围被不可逆的破坏。

微信不再是诞生之初纯粹的熟人社交产品。相反,微信构建了一个庞大的商业生态,微信商业、代购、导购乃至平台级电商都从微信的商业生态中受益匪浅。

随着用户在微信上的好友越来越多,以及个人身份和公司身份在微信上的结合,很多用户的朋友圈已经有了各种营销信息,个人生活的内容减少了。

如果朋友圈和微信群的营销信息持续增加,用户体验势必会受到影响。恐怕很多用户会选择降低浏览朋友圈的频率,甚至关闭朋友圈入口,这自然是微信不可取的。

B

过度的营销氛围甚至会引起连锁反应。一旦营销信息在微信中畅通无阻,有害信息就会如影随形。

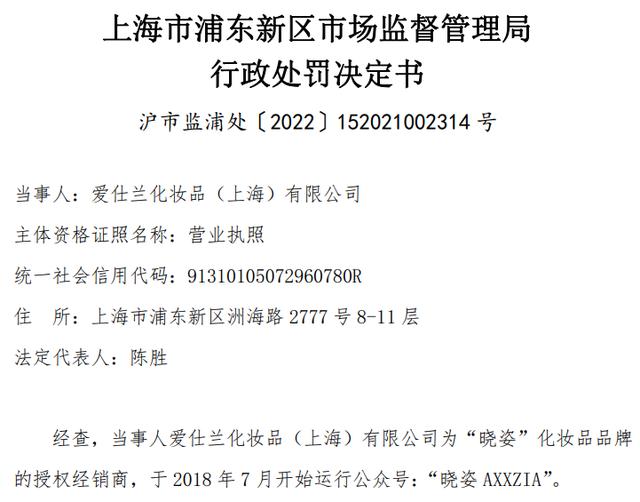

社交媒体是网络诈骗的高发地。近日,国家反诈骗中心谢警官在反诈骗日活动中介绍,在青少年被诈骗的案例中,占比最高的是刷单诈骗。“犯罪嫌疑人会先撒网,通过社交媒体发布广告等。,并打着高薪轻松的旗号引你上钩。”

微信肯定不会看到微信生态系统乱了套,这是一个十几亿用户的平台的责任。

中国电子技术标准化研究院工程师张虹此前撰文指出,随着互联网平台的横向扩展和深入发展,平台带来的问题日益复杂化、多元化和全球化,对平台的监管正从“避风港”向“平台治理”转变。

从这个角度来说,微信有义务保护用户免受过多营销信息的欺诈和干扰。从商业角度来说,微信只有维持用户体验,才能稳定用户数量和更重要的用户时长,这是社交产品的命运。

外界经常看到的微信平台的治理,大致可以分为整治不规范和调整产品功能。前者可归为“堵”,后者有“半堵半疏”之意。一方面可以抑制对产品过度营销和欺诈的蔓延,打扰用户;另一方面可以让用户主动选择。

近期,微信的平台治理加强了“疏”的环节,即从用户端入手,加强防骗宣传,降低诈骗概率。最近在字母表中发现,微信和腾讯的很多产品联合组织推出了“1107全国反诈骗日”。

与以往常规的平台治理相比,这是一场由腾讯微信联合发起的节日式平台治理活动。

基于假期的平台治理足以体现微信对反欺诈的重视。但面对平台治理的压力,微信只能选择双管齐下,通过遏制诈骗源头和加强宣传来维护用户利益。

活动期间,微信通过线上产品防骗专区、防骗小程序进行传播,通过微信支付模板消息、朋友圈广告、视频号等推送防骗视频。活动当天还举办了防骗直播,向用户介绍了几种常见的诈骗手段。

此外,腾讯还将与一些企业合作,在购物、出行等场景中渗透反欺诈宣传,覆盖更广泛的人群。

在节日防骗的同时,微信不断加强安全和防骗能力。比如在产品端,微信搭建了“微信火眼反欺诈系统”,微信支付实施了“钱袋子守护计划”,通过搭建风控环节、产品提醒、客服保障等方式阻断欺诈流程。

C

在营销圈,微信面临的情况更复杂,尤其是在互联时代。

微信的大门一旦打开,各行各业的人就会纷至沓来,微信群和朋友圈就会被第三方营销信息刷屏,用户自然会受到很多骚扰,用户体验也会相应下降。微信群和朋友圈最重要的生态会被破坏,这恰恰动摇了微信生存的根基。

从微信的角度来说,开放意味着白白损失了流量,还要处理更棘手的平台治理问题,甚至有平台体验受损的风险。很明显,其他产品也愿意在微信上分流量,但微信要承担的平台治理义务和成本,谁也分担不了。

在这种背景下,如何进行平台治理是一个维度更大的话题。对于微信来说,好的一面是工信部的互联互通要求给了微信调整的时间。

据《财经》报道,工信部此前提出的三项合规要求之一是,用户在即时通讯中收发合法网站链接,点击链接后,可以直接在应用中以页面形式打开。

微信的外链新规则意识到了这一点。淘宝链接和Tik Tok链接可以直接在微信页面打开,但是这个路径和成交的达成甚至用户的沉淀还有很长的路要走。其他平台、商家、服务商都没有足够的动力通过这种方式从微信获取流量,自然对微信生态造成有限的撼动。

工信部是否会要求微信继续开放,开放到什么程度还不得而知,但从微信发布外链新规时的解释和近期的动作来看,已经提前做好了这方面的准备。

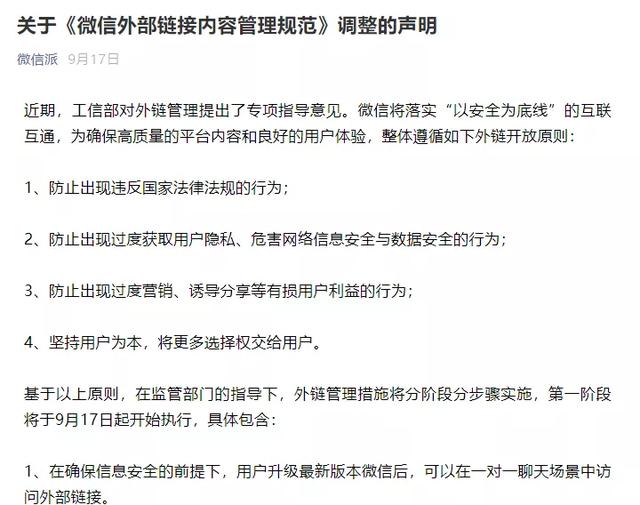

微信在9月份发布的调整外链的声明中,提到了外链应该遵循的原则,其中两条是:防止过度获取用户隐私、危害网络信息安全和数据安全的行为;防止过度营销、诱导分享等损害用户利益的行为。

另外,917的开放是有限制的,开放链的范围仅限于一对一聊天,群聊除外。不过,微信提前打了一针。同月,微信推出折叠群聊功能,这是防止营销信息干扰个人用户用户体验的又一个维度。

提前声明外链要遵循的规则,调整群聊功能。这两种解决方案代表了微信平台治理通常采取的两种方式,即整改违规和调整功能,包括简化功能或给予用户开启功能的选项。

微信整顿外链的情况并不少见。品多多的砍杀曾经给很多人带来了很大的社会压力。在2019年底的外链整治中,类似的助推动作成为整治重点。

今年春节期间,微信还发布了处理违规营销内容的通知,包括以下两条:一是为避免过多营销内容对用户的骚扰,请不要鼓励用户在朋友圈和对话中发布和传播具有识别、标记功能的特殊识别码和密码信息;二是外链内容不得通过金钱奖励、实物奖品、虚拟奖品等明示或暗示的利益诱导用户下载或跳转至外部app。

在功能调整层面,虽然这几年我们还是能看到微信的功能在不断增加,比如新推出的视频号、拍拍、状态等。,另一方面,微信也在尽力通过功能调整避免过于臃肿,遏制营销信息对用户的过度干扰。

去胖去瘦是现在互联网公司的主旋律。可以想象,微信也会走这条路。