组织/野生大象

2022年已经过去六分之一,疫情依然反复。股市经常波动,不确定性充斥着我们的生活。

商业的魅力在于它的不确定性和无限的可能性,而成功的商业就是用确定性战胜不确定性,把“可能”变成“可能”。

过去一年,分众传媒董事长江南春与1000家企业的创始人和领导者交流,发现成功的企业都有自己的成功之处,但背后都有相似的方法论。他总结为八个字:“抓住心智,深度分发”。

中国企业家如何在动荡的市场中找到“确定性”?不同发展阶段的企业如何做好抢占心智和深度分销?2022年新消费品牌的机会在哪里?吴晓波老师和江南春老师就这些问题进行了探讨,希望能给创业者提供一些启发。

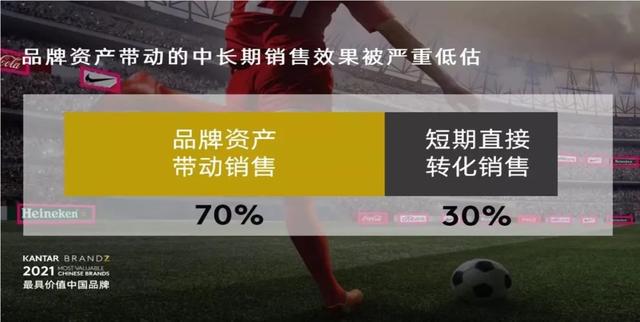

江南春:调研公司凯度做过一个营销总回报率的分析,发现在很长一段时间内,一个公司70%的销售额是由它的品牌资产贡献的,而只有30%的销售额来自它的短期流量。

中国的很多品牌把90%的精力放在推广和流量上,效果立竿见影。推广和流量可以帮助品牌实现下个月销量增长的目标,但不能帮助品牌走出价格战和流量战,不能让品牌进入消费者的心智,很难获得应有的利润。结果就是价格下降,流量成本上升,利润越来越薄,这就是焦虑的来源。

同时,在互联网的下半场,企业有很多误区。

第一个误区是,互联网时代,只要有极致的产品,极致的性价比,就会有消费者。因为互联网时代的口碑传播,每个人都可以在网络上发出声音。相反,你的品牌在种草,你的竞品在反方向种草。这么多不同意见,用户最终还是无法做出判断,更多的是依靠品牌来做消费决策。对于精力有限的消费者来说,品牌作为信息的简化者将扮演越来越重要的角色,实际上最终是一个品牌的选择。当别人在种草的时候,你应该种一棵大树。

第二个误区,互联网会让沟通更有效吗?其实不是的。虚拟的世界是无穷无尽的,再多的品牌投入也不是轻易可以淹没的。然而,现实世界是有限的。只有把消费者的有限生命空引爆,把品牌在有限的空现实世界中引爆,才能获得更大的曝光度和知名度。

吴晓波:你刚才谈到一个“种草”的概念,现在是一个碎片化的时代。整个传播不再是金字塔式的,人们不知道消费者在哪里,所以会利用一些社交媒体上的场景描述,让消费者形成认知最终导流来购买。这就是所谓的种草行为。那么“种树”就是另一回事了。什么是植树?

江南春:总结2022年的媒体趋势,有三点:

首先是以集中媒体引爆品牌,对抗信息传播碎片化。所谓种树,就是通过集中的媒体形成集中的引爆,然后把品牌形象植入消费者的脑海。引爆的品牌很多,无论是焦点还是顶级电视节目。这叫种树。

0-1亿品牌可以种草,培养原创种子用户。大部分公司需要突破2亿或3亿元后才能爆发,才能带来真正的销售增长。所以种树和种草并不矛盾。菲利普·科特勒先生说,要形成社会共识,必须感动五类人:购买者、决策者、影响者、体验者、传播者。今天我们看到的是“货找人”的精准配送,提高了交易效率,但“人找人”是品牌建设。品牌建设需要集中的媒体而不是碎片化来建立主流人群的群体认同。

第二个趋势是用重复来对抗信息爆炸环境下用户的遗忘速度。诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡内曼在《思考,快与慢》中介绍,人们会对熟悉的事物有所认识和放松,并做出舒适轻松的判断。品牌是通过重复建立消费者的安全感和信任感,成为品类间的标准和常识,是消费者不经思考的直观反应。

第三个趋势是使用确定性的媒体逻辑来对抗不确定的开发环境。找到核心媒体,长期积累品牌心智,复利效应会越来越大。每个人都想打造当年最火的营销事件,但它的成功率很低,很难复制,但又满足不了。

Kantar集团首席执行官Doreen在百强品牌榜新闻发布会上强调了“双微、一摇、一专注”的理念。她认为“双微一摇一分众”是当下传播的有效范式,即以“双微一摇”为代表的线上社交媒体与分众为代表的媒体在公寓楼、写字楼、影院的线下场景营销相结合。

吴晓波:前段时间,喜茶开始裁员。去年海底捞好像已经开始裁员了。每个人都会说新消费和新国货是否达到了目的。你怎么看待这些观点?

江南春:我觉得新消费发展过程中有很多创新,有很多需要回归的地方,但是我坚信新消费的未来是光明的。因为新一代有新一代的需求,所以一定会诞生新一代的品牌。今天新消费快了一点,太依赖流量红利,所以基础稍不稳固。

今天对于新消费来说,流量红利的放缓会带来回报。今天的新消费品牌必须解决两个问题:

第一个问题是一些新消费品牌过度追求精细化运营,战术上的勤奋无法解决战略问题。过了2-5亿,你也没破圈,再多的铁杆粉也就那么点量。所以他们想让人群突破圈子,抓住更广阔的消费心智,从网络名人品牌变成大众品牌。

另一个问题是渠道过于依赖线上。我预测中国下一波新消费会在线下。当真正建立起强大的线下渠道渗透率,公司才能实现更大的规模增长,真正拥有更强的盈利能力。因为线下是架子有限,头脑有限。

吴晓波:我认为许多新的消费品牌正在经历补救阶段。这些所谓的新消费力量可能不在这个行业。因为他们掌握了流量能力,通过流量投放和电商期,在极短的时间内实现了爆发式增长。

但是他们面临两个问题。首先是供应链。做美容,牙膏或者冰淇淋。达到一定规模后,他们会买地建厂,回归供应链本身。因为如果制造能力不够,就没有一个产品的生产能力和定价能力。

第二个问题是线下渠道。(新消费品牌)和传统消费品公司没有太大区别。八九十年代进入一个行业,第一件事不是找消费者而是找生产线,然后设计品牌,通过经销商卖给大家。现在有可能通过流量的方式先获得一批用户。但是回过头来看,所有要补的课,要踩的坑,要重新做的事,我们都要做。所以要用更长周期的心态来看待一个企业。那么你对如今的新消费品牌有什么看法呢?

江南春:我做了30年的消费品营销,最大的体会就是整个新消费要回归本质。总结成八个字:深度分发,抓住心智。

渠道渗透率高,心智渗透率高才是王道。首先,产品一定要好。没有好的产品,你根本进不了决赛,但是进了决赛之后,你不一定能赢,因为同级别的优秀公司和你竞争。这个时候重要的是渠道渗透率。

第二,你在消费者心目中等于一个品类还是一个特色?你抓住消费者的心了吗?消费者心中是否有理由选择你而不是其他人?

强势品牌具有更强、更长远的竞争力和免疫力。强势品牌有溢价能力,即使推广时有利润,弱势品牌也没有利润。在经济低迷时期,消费者实际上会花钱购买更安全、更确定、更值得信赖的强势品牌。危机期间,强势品牌敢于出招,反而是拉开差距,扩大份额的好机会。

吴晓波:你认为一个品牌应该首先打动消费者理性的一面还是感性的一面?品牌建设的节奏是怎样的?

江南春:我觉得最重要的问题是在消费者心目中有差异化的价值,不同阶段有不同的玩法。

比如0-1创业,要有独特的功能卖点,要么代表一个品类,要么代表一个特色。这时候通过精准分发,社交种草,就能抓到原来的人群。

你跑了几个亿之后,精准分发和社交种草都进入了瓶颈,接下来你要通过品牌定位引爆圈子,成为一个细分人群的首选。

从几个亿到几百亿起步,这就进入第二个瓶颈,需要新的产品迭代和场景打造。绝味鸭脖以前标榜的是麻辣鲜香,但是为了实现进一步的增长,必须要引爆现场。比如分众在写字楼的绝味“无绝味鸭脖加任何一节课”、“无绝味鸭脖追任何一部剧”的电梯广告投放在公寓楼的电梯上,营造了一个场景,可能会激发潜在需求,创造商业增量。

当企业发展到百亿级别,已经是行业领导品牌,就要提高品牌力,输出价值观,建立文化认同,成为领导品牌。很多公司的失败在于他们都知道方法,但是阶段错位了。很多公司起来就讲情怀,但今天情怀往往是成功人士的特权。

吴晓波:你认为过去两年最成功的案例是什么?

江南春:妙可兰朵与袁琪森林。他们一开始都是把公司的战略目标聚焦在一个非常好的细分赛道上,然后选择集中公司所有的资源和火力,迅速打破了人气圈,确立了在细分品类的绝对领先地位。

当你在消费者心中建立了认知,提到0糖0脂肪0热量,大家都会想到活力森林;当你提到奶酪棒时,人们会想到它有多棒。这个品牌形成了虹吸效应,真正建立了品牌的护城河,让公司能够非常稳定持续的发展,品牌才是最可持续的流量。

吴晓波:一个真正有潜力的品类赛道,如何识别?

江南春:其实挺难判断的。我觉得有两种判断方式。第一种方法是看看这个类别中是否有更大的。比如我们在做蒙牛优益C的时候,有一个标杆企业养乐多,养乐多已经做到五六十亿了,所以我们觉得这个赛道肯定行。二是判断伪需求和真需求。当时袁琪做了100多种产品,在网上精准分销,然后小范围测试。只能卖最后四个产品,卖不出去的会很快被淘汰。

吴晓波:刚才南春其实给了创业者两个启发点。比如你在男装市场,可以研究全球男装市场哪些流行款式或品类在增长,在国际市场做标杆研究。第二件事是敢于尝试和犯错。比如我也是做羽绒服的,但是这个行业已经有一个波司登了。我该怎么办?

江南春:中国市场足够大,创新的地方很多。要么细分人群,要么细分场景,要么细分功能。主要有四种经营战略取向:老板通常会屏蔽品类,品牌等于品类,比如购物“天猫足矣”;老二在攻击老大,突出自己的特点,“多,快,好,救JD。COM”,而核心是快速交付;垂直专注老三,唯品会“专做卖网站”,专注一个细分领域;后来者开创了新的品类,在无人区落地。拼多多“打多了,存多了”,开创了一种社会群体模式。

吴晓波:给所有企业家的一个建议是,在你的行业中有像山一样的竞争对手对你来说可能是一件幸运的事情。你有两个选择:第一个选择是退出,离开这个行业;第二种是死,在你巨人的身影里,寻找生存的可能。通过差异化竞争和专业化战略寻找自我发展的可能性。我认为商业是终极的智力斗争和智力游戏,这是商业性感和令人兴奋的地方。