2008年,北京奥运会开幕式上,体操王子李宁飞人仪式点燃主火炬,让李宁品牌(02331.HK)迎来了新的辉煌时刻;2008年,该公司的收入和本土净利润分别增长了54%和52%。

但李宁并没有在“飞天之路”上“翱翔”太久。

2012年,安踏(02020.HK)收入首次超过李宁,成为中国第一运动品牌。

在接下来的十年里,李宁很难超越这个“草根出身”的竞争对手。

财报显示,2021年上半年,李宁和安踏的营收分别为101.97亿元和228.12亿元。净利润分别为19.62亿元和38.4亿元;截至2022年2月16日,李宁和安踏总市值分别为2104亿港元和3509亿港元。

无论是营收、净利润还是总市值,李宁都远远落后于安踏。

李宁和安踏“相爱相杀”30年,或许也让人好奇。李宁为什么会丢掉第一宝座?而安踏是如何逆袭的?故事很长。让我们重新开始。

安踏和李宁品牌店地图根据IC照片

第一部分:起点

体操王子VS晋江小厂

李宁品牌创立于1989年,安踏创立于1991年。两家公司当初差距巨大。可以说,其中一个是“高富帅”,另一个是不折不扣的“穷小子”。

李宁:

在李宁品牌建立之前,李宁作为中国体操运动员,已经获得了许多奖项和荣誉。1984年洛杉矶奥运会上,李宁一举夺得三枚金牌、两枚银牌和一枚铜牌,接近中国代表团奖牌总数的五分之一,成为奥运会上获得奖牌最多的运动员。他被称为体操王子,他也是中国人的骄傲。

1989年,受伤的李宁选择退役。退休后,李宁加入健力宝,在李经纬的领导下,开始创业,创立了李宁公司。李经纬曾对李宁说:“李宁,你的名字和脸是最大的价值。”

1990年北京亚运会,李宁以250万人民币拿下北京亚运会火炬接力的服装赞助权,李宁品牌也为消费者所熟知和认可,李宁逐渐成为中国第一体育品牌。

当时让消费者买单的不仅仅是李宁的产品和设计,还有李宁背后的荣誉和民族情怀。这种文化认同也形成了李宁品牌固有的文化壁垒,毫不夸张地说,李宁赢在了起跑线上。

安踏:

1991年,丁世忠用20万元的启动资金,在福建晋江创立了安踏品牌。值得一提的是,晋江鞋业发展历史悠久,现已成为中国运动品牌的聚集地。安踏、特步、红星鸿星尔克、361°等品牌也在这一时期诞生于晋江。

安踏前期主要承接海外订单业务,加工国外品牌,形成以生产和订单加工为主的经营模式,逐步实现原始资本的积累。

另一方面,安踏开始了自有品牌的渠道建设。1991-1992年,安踏初步以分级代理分销的方式发展企业;从1993年到1994年,安踏从手工作坊生产转变为大规模生产。虽然利润可观,但安踏品牌仍不为人所知。

当时的安踏,在一众晋江品牌中,并不显眼。

第二部分:启动

激进营销与中性营销

安踏虽然“起点”不高,但目标是“一哥”李宁;要想接近对手,就得迎头赶上,甚至“赌一把”。

安踏:

李宁的IP加持是他能占据用户心智的原因之一。因此,安踏选择了另一位国民体育偶像——孔。

1999年,完成一定资本积累的安踏拿出安踏年利润的20%,签约惠玲为形象代言人,豪掷300万元在央视黄金时段投放广告,开创了中国“体育明星加央视”的营销模式。

安踏“赌对了”。孔惠玲在2000年悉尼奥运会上获得冠军。当他喊出“我选择我喜欢的”口号时,安踏迅速被国人熟知。安踏的营业额也从当年的2000万元飙升至2亿元。

以知名度为基石,安踏开始走赛事赞助的策略。2004年,安踏全面赞助CBA联赛;公开资料显示,安踏以三年6000万元的价格与CBA达成合作,CBA也将安踏视为联赛体育器材唯一指定合作伙伴。此后,安踏赞助CBA联赛五年,与CBA合作八年。

在这个过程中,安踏从晋江小厂逐渐成长为国内知名运动品牌。

李宁:

回溯到1999年,李宁签约当红明星瞿颖作为形象代言人时,喊出的口号是:“我运动,我存在”。

但作为娱乐明星,瞿颖的品牌契合度有待商榷。再加上孔夺冠的消息,安踏显然花了更多的钱。

赞助方面,当时定位中端市场的李宁专注于更高端的NBA赛事。

2002年,中国最著名的篮球运动员姚明加入了NBA。2005年,李宁成为NBA的战略合作伙伴,无缘与CBA的合作。安踏成为CBA联赛唯一体育器材指定合作伙伴,李宁不能再赞助CBA个别明星球员。CBA已经彻底为李宁关上了大门。

直到2012年,李宁以20亿的价格拿下CBA 5年的赞助权。

八年来,安踏通过CBA联赛巩固了在下沉市场的地位。

虽然当时李宁还稳坐第一,但对手咄咄逼人的营销策略也在一步步缩小差距。

第三部分:转折点

高端品牌VS多元化品牌

安踏一直在接近对手,但很难超越,转折点随着北京奥运会点火仪式到来。

李宁:

2008年北京奥运会,李宁风光无限;但“奥运热”过后,从2010年开始,所有的运动鞋服市场都陷入低迷,所有的国产运动品牌都出现了库存积压的问题。在库存的压力下,李宁出现了重大的战略失误。

2010年,李宁希望通过提高定价和品牌定位来重振销售,将口号改为“让变化发生”,并将90后群体定位为推广新的品牌故事。

这不仅没有有效刺激销售,反而让库存问题更加严重,导致李宁陷入危机。

2012年,时任李宁大中华区负责人的金珍君提出了“三步走”的转型计划,意图将企业的业务从批发转型为能够快速补货、快速反应的零售模式。但由于前期改革比较激进,管理层变动太大,老骨干纷纷离职,转型一直没有太大起色。

财报显示,营收方面,2008年奥运会后,李宁营收增速开始放缓;2011-2013年营收出现负增长,企业改革也进入阵痛期。直到2017年,其总收入仍低于2010年的水平。

资料来源:公司财务报告,红星资本局

净利润方面,2011年,李宁归母净利润陡然下滑。2012-2014年,李宁连续亏损共计30多亿元,2015年才实现微利。

资料来源:公司财务报告,红星资本局

李宁的高端品牌不仅没有吸引新兴的90后消费群体,还失去了那些陪伴李宁一路成长的70后、80后消费群体。李宁显然低估了改革的难度。

安踏:

另一方面,晋江小厂出身的安踏可能知道,影响高端消费群体比李宁更难。于是安踏打算“另起炉灶”,通过收购国外知名运动品牌进入新市场。

2009年,安踏从百丽集团收购了亏损严重的意大利运动品牌FILA,试图以此为突破口发展高端市场。2013年,安踏开始在国内市场重点培育斐乐,这已经成为安踏成功的关键一环。

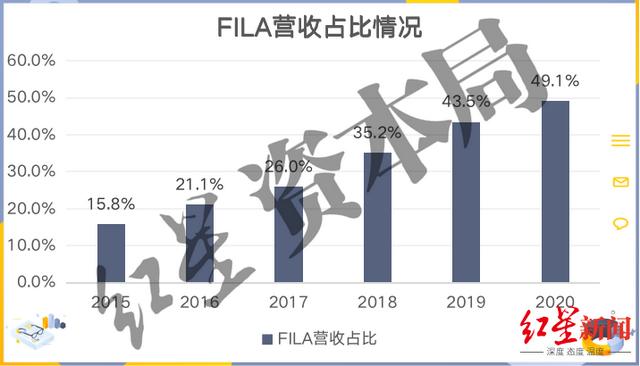

财报显示,2015年斐乐营收17.5亿元,2020年增至174.5亿元。从斐乐营收在安踏总营收中的占比(营收贡献)来看,2015年斐乐营收仅占安踏总营收的15.8%;之后,斐乐对安踏营收的贡献越来越大。2020年,斐乐营收占比49.1%,超越安踏品牌,成为安踏第一大营收来源。

资料来源:公司财务报告,红星资本局

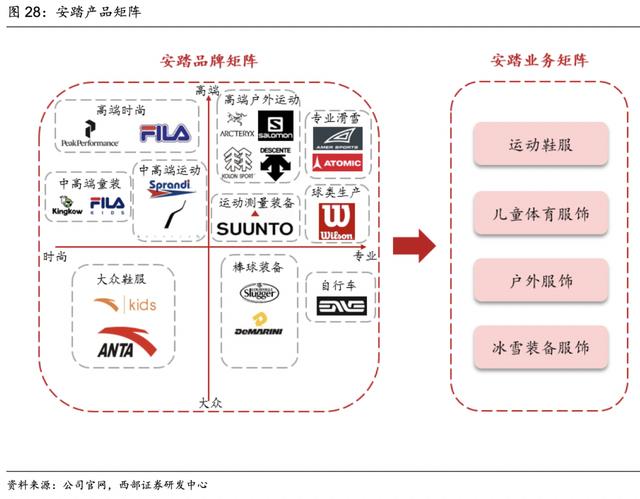

当然,安踏的野心远不止斐乐。随着安踏品牌与斐乐“一高一低”的默契配合,安踏将目标切割为几个细分领域。

2015年以来,高端滑雪品牌DESCENTE、高端童装品牌KingKow、韩国品牌KOLON相继被安踏接手。自此,安踏完成了对Amer的收购要约,高端和超高端户外领域形成了完整的闭环,不同品牌在定位上互补。我们产品的使用场景涵盖运动休闲、专业运动、高端时尚等。,满足不同消费群体对不同使用场景的产品需求。

通过烧钱“买中买”,安踏现在拥有了庞大的业务矩阵,这也给了资本市场更多的想象空间空。

第四部分:结束

李宁还有机会吗?

回顾李宁的11年,一是由于决策失误,高层动荡,“一哥”的地位很快被安踏抢占。2015年,巨亏之下,退居幕后的创始人李宁无奈再次复出。借助“全民热潮”,李宁得以再度回归热血。

随着国潮逐渐降温,李宁也知道不能把鸡蛋放在一个篮子里。近年来,李宁在“买中买”方面也动作频频。一是2020年通过非凡中国收购运动休闲品牌宝狮龙,目前正在进行品牌更名;2021年3月,非凡中国携手瑞安资本,获得英国鞋类品牌克拉耶丝的控股权;同年11月,非凡中国也宣布收购Sitoy AT,拿下意大利奢侈皮具品牌“铁狮子Tony”。

近日,李宁发起的三一收购案提交HKEx主板。招股书显示,三一集团计划专注于全球消费领域的生活方式公司,以创造长期股东价值。三一的发起人是知名企业家李宁、私人股本公司LionRock和Astrapto,它们分别拥有所有已发行b股的33%、42%和25%。

公开资料显示,这并不是李宁三位一体第一次冲击特殊目的收购公司。早在2021年3月,多家媒体报道称,三一寻求在纽交所上市,融资约2.5亿美元,但并未在美国上市。

注:所谓特殊目的收购公司是一家空壳公司,IPO的目的是在上市后的预设期限内收购(即特殊目的收购公司M&A交易)一家公司(即特殊目的收购公司M&A标的)。如果M&A交易成功,目标公司将上市。如果M&A交易未能在规定的截止日期前成功,则必须清算特殊目的收购公司,并将募集的资金返还给投资者。[/s2/]

可见,今天的李宁正在寻求企业的第二条增长曲线;购买另一个“斐乐”或创建另一个“斐乐”的紧迫性。

30年来,国产运动品牌历经大浪淘沙,李宁、安踏的故事精彩纷呈。至于李宁能否打一个漂亮的翻身仗,答案可能很快就会揭晓。

红星资本局记者姚宇刘伟

编辑陶越洋

(下载红星新闻,举报有奖!)