正文|李

编辑|石亚琼

在多地疫情蔓延的影响下,今年1月大部分机票价格经历了先触底后回升的过山车。

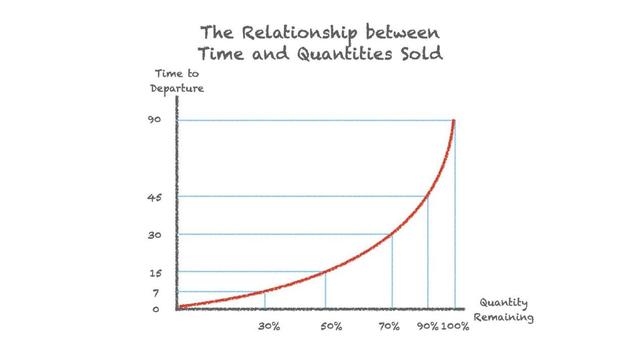

门票趋势图

1月底北京到昆明的首航价格在12月初刚发布时高达3080元,维持原价不到一个月就开始下降,出发前两周才降到800元。这并非孤例。与此同时,深圳至重庆和上海至长春的航班也分别下降了980元和710元。

“是时候买票‘炒股’了。”在知乎上,一个关于为什么火车票总是固定的,而机票却有大量浮动的帖子也引来了不少讨论。

疫情的零星扩散也导致许多人取消了回国计划。与12月底相比,2022年1月,与“如何免费退票”相关的搜索热度上升了61%。

比那些不能回家过年的人更失望的,可能是受到疫情重创的航空业空。根据往年的“春运高峰”数据,2019年民航客运量为7288万,而2020年和2021年的客运量分别只有3838万和3539万。对于这个春夏贡献80%收入的行业来说,这个假期前的“退票潮”可能意味着2022年又是一个相对艰难的年份。

尽管牢牢占据了运输市场“高价、高速、舒适”的标签,但与大多数人的预期相反,即使没有疫情,民航仍然是一个“不赚钱”的行业。根据国际航协公布的数据,2013年全球航空空行业净利润率为1.3%,疫情发生前的2019年仅为3.1%。

“高价低利”的原因在于,民航是运输市场中唯一“充分竞争”的市场。既没有“大众”属性带来的标准定价,也没有少数“巨头”因在某个区域市场占有率高而获得高溢价的机会。

对于航空公司空来说,航班服务提供的价值主要来自于“运输”本身,也就是说很难区分不同的航空公司。当几家航空公司空公司联合运营一条航线时,为了保证足够的上座率,价格博弈的结果必然是各家公司只能微利,甚至在少数冷门航班上“赔钱赚吆喝”。

这就是为什么门票定价像玄学。

20世纪70年代,美国成为世界上最成熟、竞争最激烈的民用航空市场。以低服务、低票价为特征的廉价航空空的迅速崛起,加剧了航空公司之间的“内卷化”。

时任美国航空空营销副总裁的罗伯特·克兰德尔(Robert Crandall)意识到,对于一个航班来说,燃油、维护、工资等大部分成本都是固定的,每增加一名乘客的边际成本只是多一份飞机餐。所以,当卖出去的机票能够覆盖航班的固定成本时,只要还有空个座位,即使价格再低,也要尽量把机票卖出去。

这成为机票“动态定价”的开始,机票价格开始与“供求”直接挂钩,需求量大的航线/时刻价格更高,否则有非常优惠的折扣。

除了头等舱、公务舱、经济舱的分类,时间是航空公司空衡量供需最重要的维度。因商务需要而乘飞机旅行的乘客往往选择在一周内订票,并能接受更高的价格。有休闲需求的乘客可以提前做好计划,价格对他们的选择影响较大。

图片:theninetynine.com

据统计,超过50%的购买发生在旅行前一周。因此,能至少提前一周预订行程的乘客,买到更便宜机票的概率更大。

利用价格调节供需,以卖出更多机票为目标,动态定价已经成为世界各国民航普遍采用的定价方式。影响定价的因素也从时间逐渐延伸到成本(航油价格波动)、天气、旅客构成(商务/旅游)、竞争策略(追求客流/利润率)、影响客流的重大事件(如奥运会)等。

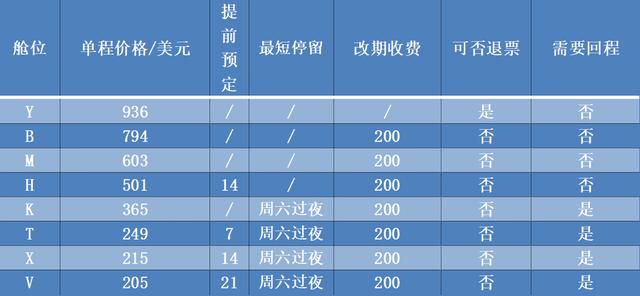

(某航空公司空公司价目表)

最初动态定价主要依靠人工决策,根据以往经验制定相应的票价策略。随着航空空行业的发展,机场和航线的复杂程度大大增加,基于算法的定价体系成为主流。

目前主流航空公司会用两套系统一起做价格决策。首先,利用运价管理系统,根据对成本和客流的判断,确定不同时段不同岗位的价格。然后基于收益管理系统,决定不同折扣位置释放多少座位,预测航班的综合收益。

在不考虑疫情等特殊因素的情况下,早点买票仍然是消费者最有效的策略。起飞前一周,临时决定或业务需要占主导,大部分机票会逐渐涨到全价票。只有当航班销售不佳,剩余座位较多空时,才会在航班临近起飞时放出打折的舱位。

经过近40年的“供需”博弈,航空空行业也在尝试新的定价方式。

2008年,加拿大航空空率先将品牌运价的创新理念运用到航空公司网络营销中,将提前预订座位、机上餐食、额外饮料、贵宾休息室等服务打包到机票的“套餐”中。对于不需要相关服务的乘客,价格比以前更低。对价格不敏感的乘客可以用更高的价格买到更舒适的服务。

品牌运价带给乘客更高的价值获得感。在原有的动态定价中,我们需要更早地规划时间,不可挽回,匹配购买返程票等“牺牲”才能获得低价折扣。在品牌运价模式中,更高的价格匹配更好的服务,显然是更人性化、更好的体验方式。

对于航空公司来说,选座、额外饮品等附加服务不仅可以作为新的利润增长点,还可以让原本难以做出亮点的“机票”实现差异化。

以未受疫情影响的2019年为例。根据国际航协公布的数据,当年全球航空运输空的净利率为4%,占全球市场近5%的达美航空运输空实现了10%的高额净利润,品牌运价的贡献功不可没。

航空空数字智能品牌“派尔”的运价专家告诉36kr,品牌运价已被公认为民航业未来趋势之一,但运价模式的改变需要在消费者洞察、运价体系、运营模式三个方面进行升级,这将是航空空公司共同的考验。

品牌运价的核心在于为有需求的旅客匹配合适的价格和服务,对未来运力需求做出准确的预测。现在第三方渠道和OTA平台占据了机票销售的主流,航空公司空需要找到更直接的方式来加深对自身用户的了解。在服务器端,原有的“统一”席位的服务标准需要升级,根据选择的“套餐”提供不同的服务,这也需要管理和服务能力。

最大的障碍还是制度。对于运价算法来说,每增加一个变量,算法的复杂度就呈几何级数增长。与之前的动态定价相比,有效的品牌运价体系可能成为未来航空空竞争中必不可少的环节。

在海外市场,已经出现了竞争的迹象。2018年,运价巨头ATPCO收购了有航空公司空大众点评之称的Route happy Company,通过将五大类(航班相关服务、行李、零售、机票相关服务、规则打破者服务)近600种产品与运价相结合,为航空公司空公司提供全面的品牌运价支持。

然而,国内民航市场仍处于从动态定价向品牌运价过渡的过程中。"对外国软件的依赖是转型的挑战之一."一位航空空专业人士对36kr说,“海外公司只针对常见场景设计功能,与国内需求的配合度很低。”

2021年,为应对疫情带来的负面影响,东航、国航、南航、海航等多家航空空公司相继推出“自由行”机票套餐服务。花几百到几千元购买后,可以在一定时间内、一定条件下不限次数飞行。极其丰厚的权益设置直接吸引了大量用户购买。

和所有机票空的设计一样,免费机票希望以更具性价比的方式为消费者提供空的闲置运力。但由于缺乏相关制度的支持,条款与产能、供需匹配不佳。不仅航空公司空公司未能实现收益,预留给免费航班的运力不足也引发了不少抱怨。

相比海外航空公司面对疫情的迷茫,“用心飞行”是一个显著的创新。但如何平衡运营成本和乘客权益,需要一个匹配度更高的运价体系。

从某种意义上说,航空公司空公司不仅不排斥“羊毛党”,还会用更精准的预测算法为不同需求的旅客匹配差异化服务,这将成为相当长一段时间内民航业的核心话题。