编辑:中国的程序化广告还活着,但已经死了。作为大数据广告的代表,程序化广告曾经盛极一时,如今逐渐没落。本文梳理了程序化广告的发展历史,我们来看看。

从事数字营销和编程行业8年以上,见证了编程在中国的兴衰;

本文可能涉及一些负面内容,不针对任何个人或单位,仅供行业讨论和思考;

任何事物的发展都有利弊。反思过去,拥抱未来。请客观辩证看待。

中国的程序化广告还活着,但已经死了。

作为大数据广告的代表,程序化广告曾经盛极一时,在国内一度有百亿甚至千亿的规模,如今却逐渐消亡。

这个概念本身还不错,甚至理论上是一个完美的广告生态,但是为什么这么完美的广告生态在中国正在消亡?

一切都得从互联网广告的源头说起:

01 网络广告简史1.原始时代

原始时代的广告更像是互联网行业的尝鲜者。通过人工发布,在网站某个角落粘贴,按位置及时破掉,一个广告可能需要整个网站重新上线。

当时的互联网广告和高速公路路牌广告,除了显示在电脑屏幕上,没有本质区别。甚至在很多人眼里,尽管互联网很新奇,但也比高速广告好不了多少,高速广告至少24小时都在,而前者一关掉就消失了。

早期互联网广告的例子和环境

此时整个互联网广告运营不规范,效率低,成本高。

对于广告主来说,如果要在多个网站投放,需要和不同的网站多次谈判,产生多个合同。

早期国内只有四大网站,发布一个广告相对容易。

但是互联网的规模迅速滚雪球,给广告主和网站带来的业务成本按照这种购买模式持续几何增长。

另一方面,给用户的体验相对较低。

用户每次只能看到重复的广告,即使极度不感兴趣,也绝不会点击,广告不断出现在用户面前;就像电线杆上的狗皮膏药一样,我就是想用不断的存在感占领用户的心智。

这种形式作为先进生产力的代表,似乎没有什么技术含量。

于是,互联网人在追求极客精神升级广告技术的同时,开始了资源整合降低成本,很快迎来了更高效、更智能的AdNetwork时代。

2.联盟时代

联盟简单的理解就是大量不同渠道的网站和广告主聚合在一起,一个大规模的广告网络);就形成了。广告客户可以一次购买这个网络中的多个站点,而不需要许多商业谈判。

交易形式从低效的一对一发展到高效的多对多,形成了比较完整的交易网络。

资源整合的结果是商务谈判、销售模式、广告形式等必要环节的标准化,符合现代工业精神。

再者,效果是大大解决了原有模式下的效率和效果问题,导致各方面成本大幅降低;如果还是太抽象的话,想象一下去每一个农民的地里买菜和去市场买菜的成本差异。

对于广告主来说,可以通过展示或点击付费,而不是刚性的包破;同时,这些展示可以通过一定的条件进行筛选,保证广告展示给预期的目标客户(俗称定向)。

此时,互联网的技术价值开始显现。谷歌的DoubleClick早在96年就开始使用cookie记录用户偏好,以决定向用户显示的广告。这是大数据精准广告的雏形,未来的精准广告只是基于这种思路的更精细化、规模化的应用。

接下来的好处是,广告主的预算花在了刀刃上,而不是盲目投入大量无关用户。

对于用户来说,体验更好,虽然广告体验可能会因为数据和算法的日趋成熟而带来一些负面反馈。但是,个性化内容带来的用户感知和效果毕竟是革命性的,远胜于一成不变的重复展示。

乍一看,广告联盟更加规范精准,广告主成本降低,媒体收入增加,用户体验提升,实现了各方的完美平衡;但是联盟还是有它的局限性——缺乏开放性。

联盟广告实际上是一个相对封闭的系统,各个联盟之间互不联系。次要的负面影响是:

为了打破这种局限,国外很多公司早已开始探索,复制到中国就是中国早期互联网标准的发展路径。

中国互联网再次受到外界的启发,广告行业再次升级,迎来了大数据和编程时代。

3.程序化时代

2005年,第一家ADX(ade exchange,程序化流量交易平台)RightMedia在美国诞生,程序化交易正式萌芽(2007年RightMedia被雅虎以6.8亿美元收购后)。

在程序化交易的体系下,投放系统基于媒体、联盟、流量市场的开放接口,可以自由对接,快速拥有全网流量,明码标价,全网比价;理论上,广告主的选择面最广,媒体流量也最高。同时,全网大数据可以实现更精准的用户投放,提升用户体验

——这简直就是一个完美的共赢生态!

中国永远不会放弃任何向先进生产力学习的机会。所以编程在2010年逐渐引入中国,2012年成熟。这一年,编程的潮流成功搅动了巨头们,BAT开始疏通联盟,推倒围墙,以更加开放的形式拥抱编程时代。

阿里TANX、百度BES、腾讯ADX等流量交易平台陆续开通,各大媒体也纷纷自建SSP或ADX加入程序化大军;以前几百亿只做内部平台交易的流量,在市场上公开出售。

——这是互联网广告全球化的时代。营销人员开始相信世界是平的。

当时以DSP为代表的上百家程序化广告公司(MediaV、顺飞、爱点击等。)一夜之间浮出水面;

DSP、SSP、ADX、DMP、RTB、PMP……...各种概念开始开花。

智能算法、机器学习以及后期的AI被视为不可或缺的核心能力;

大数据精准营销已经成为编程的代名词。

中国的节目化广告市场从2012年开始在空之前蓬勃发展,所以2012年也被称为中国的节目化元年。

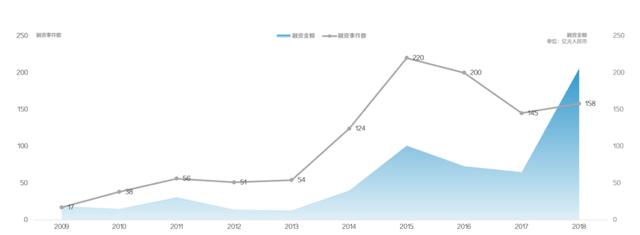

在接下来的五年里,该计划取得了长足的进步,资本也大幅增加。到2018年,中国将有近1000场营销和融资活动,融资金额超过500亿。大部分都是以编程为代表的数字营销公司贡献的:聚盛万和、智云众、艾德思奇相继被收购,iClick、MobiVista等也成功IPO。

2009-2018年中国营销融资统计(来源:营销资本论坛)

02 程序化消亡史1.短暂的繁荣

但程序化的狂欢只持续了5年左右。

它的消亡从一开始就埋下了隐患,真正点燃这个导火索的是2016年的一个事件...

2016年,宝马中国市场总监被实名举报,勾结多家DSP公司受贿、数据造假,甚至虚假包装空空壳公司作为长期DSP供应商进行洗钱。

从表面上看,这个针对个人的举报似乎是一个孤立的事件,但实际上,对程序化广告乃至整个数字营销都是一个巨大的震撼。

蝴蝶的翅膀无情地掀开了整个行业的遮羞布。

自此,DSP、RTB等过去备受追捧的概念,成为业内刻意回避的关键词。导致广告主的程序化预算大幅减少,包括可口可乐、万事达信用卡、葛兰素史克、联合利华等知名品牌,都暂停了向代理服务商的程序化购买;编程突然陷入深渊,大多数服务商根本拿不到预算。

为什么效率高、技术先进的程序化广告面临如此尴尬的局面?

原因是广告毕竟是一门生意,每一门生意的背后,都有利益的博弈。

程序化的核心内涵:公开、透明、精准;当这个概念涌入中国的时候,就像一场革命。大家兴奋地扛着这个大旗,要推翻原有生态,重塑营销。

而中国的程序化,纠结各方利益,从一开始就是一场跛脚革命。

这场革命的死亡之门是致命的“黑匣子”。

2.致命的黑盒

营销界有句名言——我知道我的预算有一半被浪费了,但我不知道是哪一半;在程序化面前,可能远不止一半。程序化的黑箱,可以浪费所有预算。

黑盒的内涵包括两个方面:

1)放入黑盒子

以前虽然落后,没有技术含量,但在合同期内,广告主总能随时看到自己的广告。

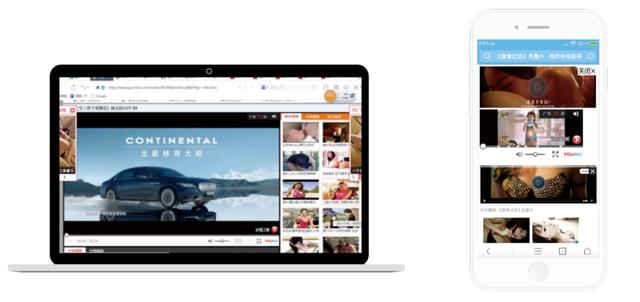

程序化广告的核心是利用大数据的智能定向和精准营销,将广告展示给最适合的用户;但是广告主已经不能随时刷自己的广告了,也不知道自己的广告放在哪里了。其次是频繁发生的品牌安全事件,比如向不健康网站发布广告。

以及汽车奶粉广告出现在低俗页面/APP环境中(图片来自Adbug《中国数字广告作弊报告》)

程序化精准营销是一把双刃剑——既能基于技术提升投放效率,又能让整个投放过程不再透明。

不透明的传递过程是一个黑箱,黑箱留下了作弊空的空间。

程序化服务商可以理直气壮地向广告主解释为什么看不到自己的广告——因为你可能不是精准用户,所以我们没有给你看广告;它还可以用来明目张胆地黑掉广告商的预算,即使他们不帮广告商花一分钱。

传统上,预算1000亿的甲方是黑箱里待宰的羔羊空。

当然,出轨没那么简单。一切都需要证明。无论是媒介、体量还是效果,都需要用数据来证明。

虽然程序化服务商有能力监控投放数据,但甲方广告主肯定不会同意服务商证明自己;所以引入了公平的第三方监测——每一个广告投放都会由第三方监测独立采集并报告,公平公正。

中国的行业协会、品牌商、营销服务商、第三方监测机构也联合起来,共同成立相应的监测标准机构,如MMA,制定移动广告技术标准,各参与方遵循相应的技术标准,最大程度保证广告行业的规范运作。

看似合理,万无一失,但最大的漏洞就在这里。

即使在今天,大部分第三方监测报告仍然是基于API的。API的缺陷在于,收集到的部分数据是由交付方或媒体方填写的,而不是主动收集的。简而言之,通过简单的数据伪造,可以将A媒体的流量伪装成B媒体的流量,挂羊头卖狗肉,轻而易举。更何况我连流量都不买。我直接通过集群或者群控购买IP和设备,用虚假无效流量和点击绕过第三方监控。

Admaster数据显示,2018年上半年平均无效流量占比近30%。按照当年3000亿数字广告的市场规模,仅无效流量就造成了1000亿的损失——这个数字应该是相当保守的。

当然,第三方监测也不会坐以待毙,但也会自建反作弊算法。但是面对底层技术缺陷导致的数据错误,再好的算法也不可能做到无米之炊。

这也是宝洁等大品牌从2018年开始,强制要求APP支持SDK形式的监测的原因,因为这种监测是SDK主动采集环境信息,可以从源头上保证数据的准确性。

此外,由于技术原因,程序化服务提供商的自我监测与第三方监测之间自然存在一定误差,误差在5%~10%以内是行业公认的公允价值,这也创造了10% 空的最高运营利润。

10%不是一点点少。上一篇文章中我们提到,为联盟平台拉广告主的平台代理商,通常会有5%的利润。这么小的利润空间,他们还能赚到可观的利润,更别说10%了。

但是技术漏洞可以通过升级来弥补,而人性漏洞却防不胜防。

业内一些监测机构与不规范运营商篡改数据,与程序化服务商合作(此处不适合进一步发展)是公开的秘密。

广告主自然不会只看第三方监测报告,还会自己刷广告,检查广告是否投放到了合同外的媒体。在这一点上,程序化服务提供商已经做出了回应。作弊时,他们直接过滤地区、办公IP、LBS位置等。广告主所在的地方,让广告主完全被蒙在鼓里。

广告主还会要求服务商截图证明广告投放合理,甚至会要求当天刊登的报纸与广告截图一起拍照录像;他们不知道的是,自动仿真环境合成的技术已经有多先进。

……

程序化广告,自动化技术推动的效率提升在放黑箱带来的各种成本面前显得微不足道。

2)价格黑箱

诱导程序化服务提供商卖狗肉的另一个动机是价格不透明。

因为公开拍卖不需要事先谈好价格,每一次展场拍卖都存在价格差,广告主无法知道真实的成本价,导致套利空。

在价格不透明的情况下,程序化服务商是靠差价来追逐利润的,这种模式存在巨大的利差,对服务商来说也是巨大的诱惑。

潘多拉魔盒一旦打开,就很难结束,以至于它会不择手段。

现在很多服务商最擅长的技术可能不再是大数据处理、机器学习、算法优化,而是如何用低成本的虚假流量、虚假效果等手段扩大传播。所谓的大数据营销可能只是一个门面。

如果价格透明,服务商不依靠差价盈利,那么利润的主要来源将是服务费。但中国市场付费服务的历史并不长,这个习惯还没有完全培养起来。

这从SaaS工业的现状可以看出。SaaS服务商往往需要3~5年才有稳定的收入,但这是一个长期的免费试用期,在此期间培养用户的习惯和粘性,然后逐步完成收割。

国内的程序化从业者努力尝试通过透明的模式和服务费盈利,广告服务提供商就是在这种背景下诞生的;AdServing和DSP最大的区别在于,广告主购买的是不接触流量的原材料,然后提交给AdServing服务商进行处理。通过算法和数据,可以满足广告主的效果需求,比如降低CPUV(每独立用户点击价格),提高ta集中度(TargetAudience)。

而不成熟的服务市场不愿意为这项服务付出太多,从前期的3%到5%到未来的1.5%,以至于一些服务商为了获得可以赚取差价的订单,最后可以免费做。

当然,服务费一再下降的原因,不仅仅是广告主的意愿,更是后期节目服务商之间的恶性竞争。

……

3)黑匣子的隐患

毕竟中国不可能通过编程打开那些黑箱,各种生态标准化的尝试都迷失在各方利益的纠结中。

有了它,就有了甲方和市场的信任。2017年,宝洁全球CMO公司炮轰数字营销欺诈和不透明的潜规则。

——这只是程序化建筑崩溃的开始。

3.恶性竞争

中国的编程服务商,每一家都有整个生态的野心,当一家DSP公司同时拥有ADX、SSP、DMP等业务时,这已经不是什么新鲜事了。尽管如此,资本成功的案例屈指可数,那些不愿IPO的程序化服务商有的已经退市,有的濒临退市边缘;这一幕与当时以100亿为目标的自信形成了鲜明对比。

在国外,除了巨头,很难看到业务全生态覆盖的服务商。生态中的每一个单个角色都可以做成独角兽,哪怕市值几百亿美元。这些独角兽可能只会做生态学上最精细的分工,比如:

同样的业务在国外蓬勃发展,但在中国却陷入了困境。为什么?

中国的程序服务提供商要自己背这个锅;这是他们集体博弈的结果。简单来说就是恶性竞争。

一开始服务商可能只是想做DSP,但是被甲方问了无数遍,你们都做DSP,有什么区别?

解决差异的方法有两种:你没想法,你没想法,你没想法。这是考60分还是考90分的选择。

与优化相比,做一个新产品通常更容易。60分钟时间短,见效快。所以服务商选择了多元化经营,直到全桶业务全覆盖。

这也是为什么服务商不断推出各种新概念的原因——新概念是获得预算的灵丹妙药;所以中国的程序市场各种新鲜事物层出不穷,从大数据到AI,从DMP到CDP,从RTB到PDB,从AdTech到Martech……...

但是,大部分只是停留在概念上,实际效果如何只有天知道。

比如2017年前后,DMP被提升到新的高度,很多甲方为了不错过大数据时代,被鼓励花上千万预算打造自己的data但是DMP到底怎么用,服务商自己也说不清楚;最终,甲方确实如预期的那样积累了数据资产,但恐怕这海量的大数据,我不知道如何应用,已经堆在服务器的硬盘上吃灰了。

不断刷概念的做法无异于杀鸡取卵,饮鸩止渴。

服务商在经过一段时间的业务和产品扩张后,突然发现竞争对手可以在短时间内迅速赶上,业务和产品可以做得越来越广,会迅速同质化。

这时候的 国家的程序化服务提供商陆续出错,把概念拼出来,再把价格拼出来。

——如果你的费率是5%,我减半;你给10%的返利,我就加码;如果你免费做,我可以先交个朋友...结果可想而知。利润越来越薄,蛋糕越来越小。

历史总是惊人的相似。最早的4A的出现是为了避免恶性竞争而建立统一的服务标准,其核心是将获客率定为17.65%。

中国的编程和互联网一样,发展太快了,不能坐下来讨论。在市场上,同行之间互相鄙视,互相捅刀子。

这对双方都有利。中国的程序化服务商听过很多这样的道理,但还是过不上好日子。

当然,这背后,也有服务商的无奈——

4.资源困境

如果非要挑出互联网广告生态中最重要的三种资源,那一定是:广告主、流量和数据——广告主是预算的来源,流量是必要的传播方式,数据是优化效果的关键。

程序化服务商的无奈在于,这三个核心资源都不在他们手里。

而他们在做整个生态业务的同时,一方面是出于野心,步子迈得太快;另一方面,在没有核心资源的情况下,想尽一切办法给自己找个客厅空。

尤其是存量博弈时代,流量的稀缺性已经高于广告主,可能是目前最重要的资源;但这个最重要的资源却牢牢掌握在巨头和大型媒体手中。

表面上看,巨头们打通了几百亿的流量,但他们也有自己的广告联盟。外部的DSP只是“二等公民”,收购的优先级必然低于巨头自有平台。

举个例子,据百度内部人士透露,BES曾经开放过几十亿的PV流量,但同期外部DSP的最高消耗是每天100万-200万元,而当时百度联盟的日收入是3000多万元。一对比,大量的流量首先满足内部需求,外部DSP能获取的流量只是水面上的冰山。

我们很容易从公司运营的角度看到编程的另一个缺点;开放资源带来的额外增益效应并不明显,也让资源方失去了继续开放的动力。

以百度为例,开放流量的目的是流量收益最大化,但外部DSP消耗的这部分流量可能价值100多万。稍微算一下,可以看出整体流量收入的提升比例可能只有个位数,和建设成本相比可能入不敷出。

除了巨头,大媒体手里的流量都有自己的销售逻辑,外部DSP只能吃剩饭。优质的位置和流量可以通过私下交易、独家购买等方式优先卖给有实力的玩家。其中溢价空远大于公开竞价带来的推广,有实力的玩家乐于接受,至少广告和价格是透明的。

所以,通常通过编程获得的公共流量就是所谓“尾量”的劣质流量。大品牌怎么可能愿意在这样的流量上投放广告?

这也就不难理解,为什么有些程序化服务商在绝望中改行,做起了媒体代理业务,以此来拥有流量,试图生存下去。

数据困境也类似。

2015年前后的早期,在监管不严格的情况下,部分电信运营商开放并合作底层数据给DSP,实现精准定向。银行卡和POS终端也和各种编程服务商讨论过,如何将用户的消费数据赋能,尽可能安全地做广告,卖个好价钱。

但是可以清楚的看到,这些数据虽然很吸引人,但是从来不属于任何一个程序化服务提供商。他们能得到的数据极其有限,大部分来自于流量的数据和投放的监控数据。这些数据的作用不能说没有,但也是象征性的,而不是实际的。

有人说还有广告主自己搭建的DMP,收集用户在自己产品上的行为数据;但是能够收集到有意义数据量的DMP太少,而且用户行为具有时效性。收集数据时,有些数据可能是无效的。最重要的是,这些数据不属于编程服务提供商。

无论技术如何升级,广告依然是资源型行业。没有核心资源,一切都是空空谈。

5。意外推手

除了行业本身的各种原因,政策层面对隐私的保护可能是压垮程序的最后一根稻草。

节目精准营销最依赖用户ID和行为数据,但iOS 14已经取消了IDFA,AndroidQ无法获取IMEI……...这些用来准确识别用户的id只能用更模糊的方式来替代。

按照监管要求,APP获取的所有用户数据都必须经过用户同意并上报监管部门,可利用的用户行为数据大大减少。

身份的模糊和行为的缺失对于数据依赖和开放编程来说是一个不小的意外打击。

03 结语程序化的初衷是产业升级,但迁移到中国是不可接受的,它的消亡:

但程序化死亡未必是件坏事。

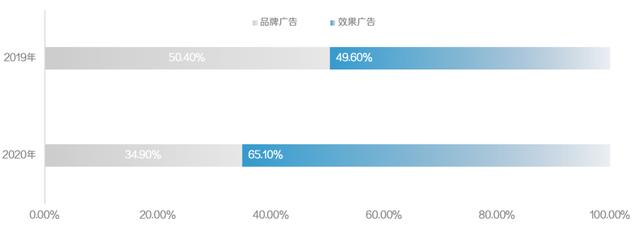

一方面,我们可以清楚地看到,大量的预算回到了以效果广告为主的巨人联盟广告平台,平台更加包容、智能、开放:

这对广告商也有好处,他们选择用脚投票:

2020年预算迁移到头部平台(数据来源:QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库)

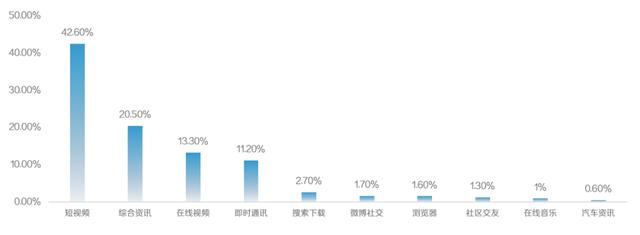

另一方面,虽然流量增长已经达到顶峰(根据CNNIC数据,2020年互联网消费主力军城市网络用户增速仅为0.05%);但数字营销市场仍在扩大,新的营销方式不断涌现,从更多维度空拓展新的市场,视频、社交、内容、私域等新的营销形式方兴未艾,如日方的崛起;大数据也可以在新的维度中发挥新的作用。

2021年上半年广告收入占比(数据来源:QuestMobile AD INSIGHT广告洞察数据库)

虽然现在还有很多行业报道,但是我不愿意相信程序化的时代已经过去了。表面上看,把大数据广告统一为程序化,似乎还是有很大的市场规模。但从业者都意识到,大量的程序化服务商早已转型,要么在新广告主领域做营销SaaS,要么做媒体代理,甚至直接跳出营销行业。

是时候忘记程序,拥抱新的变化了。

作者:伊登;;微信官方账号:进化报告

本文由@ Evolutionary Force Report原创,人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。