图片@视觉中国

文|城界,作者|华宇,编辑|韩

继《狙击》之后,春节档电影《长津湖水门桥》也于2月8日宣布从2月11日零时起下调票房结算价格。

结算价格降低的背后,是观众对电影高票价的吐槽。

有了影史最贵票价的加持,虽然2022年春节档票房获得影史第二,但观影人数却不如2018年。当观众因为高票价而远离电影院时,电影将何去何从?

01.历史第二高票房的背后

2022年春节档电影票房尘埃落定,2月8日更新数据显示为60.37亿元,目前排名第二。但在此之前(不包括2020年春节档),每年春节档的票房都会超过上一年。也就是说,这是近10年来春节档票房首次出现同比下滑。

根据猫眼专业版和TOP数据库数据显示,春节档票房从2012年的4.16亿元增长到2021年的78.42亿元,之后在2022年下降到60.37亿元,同比下降23.02%。

有意思的是,虽然票房在下降,但票价却在上涨。

比如,根据灯塔专业版的数据,2021年春节档电影《神探唐人街3》的票价已经足够高,上映首日平均票价达到50元。但直到长津湖水门桥,观众才发现“没有最高,只有更高”。

后者首日(2月1日)平均票价为57元,2月6日依次为55元、54元、52元、51元、50元。春节过后,机票价格继续下跌,2月9日维持在45元。

但即使是45元的水平,也略高于2019年春节档电影的平均票价。

从整体春运文件来看,平均票价从2012年的33.7元上涨到2022年的52.77元,涨幅为56.59%。

有网友吐槽,多加点钱,你就可以用来看一部剧了,真的很奢侈。

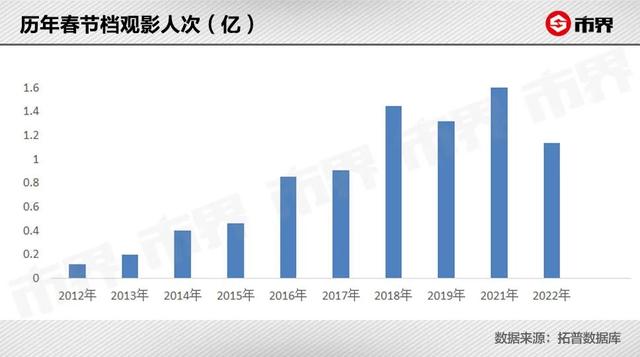

网友们也把“我不配”这句话付诸行动。根据猫眼专业版的数据,2022年春节期间观影人次为1.14亿,比2021年的1.6亿减少了28.75%。

如果时间跨度进一步拉长,虽然2022年春节档票房已经回到了2018年和2019年的水平,但是观影人数却比2018年和2019年分别减少了3100万人和1800万人。

可以说,2022年春节档票房的“辉煌”不是靠“人气”,而是靠高价。而且,门票价格上涨带来的收益未能覆盖观众流失带来的损失。

02.谁来决定票价?

近年来,电影票涨价已是老生常谈,看电影的人苦不堪言。想搞清楚原因,就得搞清楚票价是谁定的。

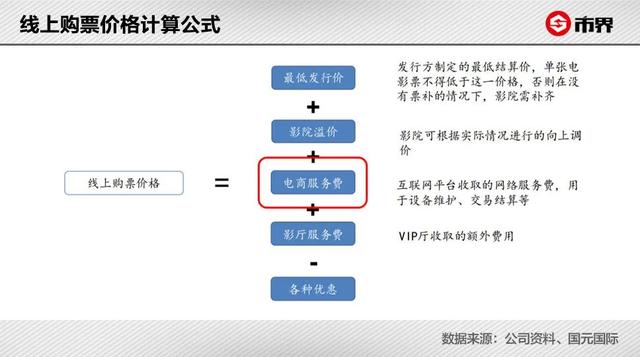

一般来说,电影票价=最低发行价+影院溢价+电商服务费(网购)+影院服务费-各种折扣。

其中,最低发行价格/最低结算价格由电影制作方根据拍摄成本和心理预期决定,影院卖给观众的价格不得低于此。如果低一点,影院要自己补贴。

一般片方会根据所在城市的位置和放映的格式给出不同的结算价格。

比如“狙击手”说,自2月7日起,最低结算价下调至A类35元,B类30元(每笔5元)。其中北上广深为A类城市,其他城市为B类城市。

电影《长津湖水门桥》决定自2月11日零时起,调整本片票房结算标准。数字2D、中国巨幕2D全国统一30元/人次,IMAX 2D全国统一40元/人次,CINITY 2D120帧、杜比视界2D全国统一35元/人次。

影院将在发行价的基础上第二次涨价,考虑因素包括供求关系、地理位置、影院设施设备、租金、水电费和人工成本等。

可以说,最终定价是片方/发行方和院线共同决定的结果,票价完全市场化。所以观众真正拿到的电影票价往往比结算价格高一点。

以2月8日晚8点左右《狙击》的门票价格为例。北京朝阳区万达影城票价45元,房山区环球国际影城票价38元,成都百世汇电影中心票价33元。

所以,要想搞清楚票价较高的原因,还得从影城和电影院说起。据了解,春节档大部分制片方上调了最低发行价。至于电影院,可能是出于“开业三年”的心态。

毕竟疫情以来,上座率一直飘忽不定,杀熟和人工成本上升,随时担心自己可能无法运营。另外,大概是去年春节档电影涨价给了他信心,认为涨价没有问题。

但结果是,观众并不太买账。

03.高票价背后的隐忧

从这一次的结果来看,电影和院线对观众底线的试探并不是很成功,反而激发了“叛逆”的心态。甚至有网友开玩笑说“如果门票价格再高一点,一座桥的票房能过百亿”。

可以说在高票价下,球迷的观感并不是很好。

根据狙击手的通知,在2月7日之前,A级城市和B级城市的最低结算价格分别为40元和35元,但实际上,在一些城市,游客的实际门票价格可以超过100元。

票价市场化的背后,是双方是利益共同体的事实。毕竟分账时,实际售价高于最低结算价的,以实际售价获得的票房为准。

公开资料显示,账户分成的各方主要包括营业税及电影产业专项基金(为帮助电影产业渡过难关而暂免征收)、院线公司及影院、中影数字留存、制片方及发行方。

一般营业税和电影专项资金占比较固定的8.3%,剩下的就是可分割的票房。其中影院和院线分成57%(影院一般拿52%),制片方和发行方分成43%。至于中影的数量,一般只有票房超过6亿元才有,比例在1%-3%。

在这个过程中有很多角色,他们负责不同的职责。

制片方(投资方)提供影片拍摄所需资金,所以影片上映后的分账票房,以及后续的播出费、IP授权费、周边权益、影片中的广告植入等。都属于它。所以制片方的钱不仅仅是票房。

它是电影院名义上的经理。它的影院有的是直营,有的是特许经营,一般象征性收点钱。值得注意的是,很多影院的主要收入来源是票房。80%左右,广告和爆米花收入不多。

发行方可以理解为电影院(影院)和制片方之间的桥梁。制片方会将完成的影片委托给发行方对接院线(影院),所以他做的是宣传、广告、谈判、签约等“手工活”。

发行方一般能拿到5%-8%,既有华谊、万达、博纳等传统发行方,也有阿里影业、猫眼影业等互联网发行方。

值得一提的是,发行方与制片方的合作还涵盖代理发行(代理费)、买断发行(发行方支付一定费用购买影片在一定区域、一定期限内的权益)、分账发行(根据票房收入协议)、保底发行(相当于一种对赌)等方式。

此外,许多公司现在既是生产商又是经销商。

但在实际操作中,分成比例的确定会涉及到很多博弈,比如影片的口碑、导演和演员的号召力、制片方和发行公司的背景等。一般越弱的片子,分成比例越低。

根据猫眼专业版的数据,《长津湖水门桥》是2022年春节档电影中最高的,达到可分票房的39.06%,而《小虎队遁英雄》较低,为36.68%。影院占比保持在52.27%。

综上所述,在疫情的冲击下,电影制作方/发行方、影院/影院等利益共同体提价自救也不是不可能。但电影不仅是他们的谋生手段,更是观众的精神食粮。

如果精神食粮是享受的,观众会愿意买单。换句话说,如果有好的内容,涨价无可厚非。

但事实是,高票价的背后可能是观众对部分影片内容质量的不满。

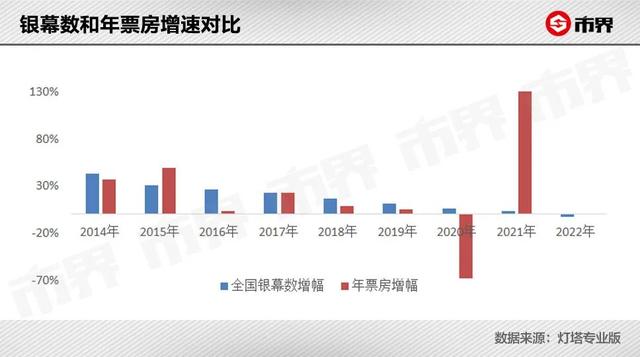

这从银幕数增速超过票房增速也可以看出来。灯塔专业版数据显示,2014年至2019年,只有2015年票房增速超过银幕数增速。另外,2021年的银幕数是2013年的4倍多,但票房只有2倍多。

虽然观众对春节档电影的热情依旧,但是内容一定要跟得上票价,这样观众才会愿意走进电影院买单。