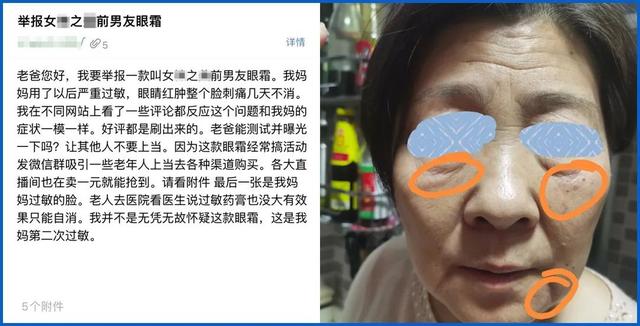

上个月收到粉丝朋友@ada小姐的邮件,说:我妈用了一款叫“女S M”的眼霜后,眼睛红肿,脸上刺痛。

盼着买了眼霜,不仅没有改善眼部问题,还让妈妈无缘无故过敏。

“毁脸”由于误用护肤品,思路和技巧以及护肤流程造成的,真的不在少数,可以说是妥妥的浪费金钱。本期我们就来看看这些“消费骗局”。

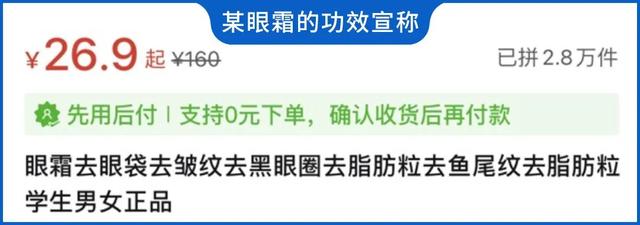

一、祛眼袋、皱纹、脂肪粒,眼霜居然是万能的?

就是文章开头提到的那个粉丝。经过调查,我们发现这款眼霜宣称的功效简直就是“灵丹妙药”,可以“包治百病”。

去除细纹、黑眼圈、眼袋...全能选手!这个价格...应该不便宜吧?

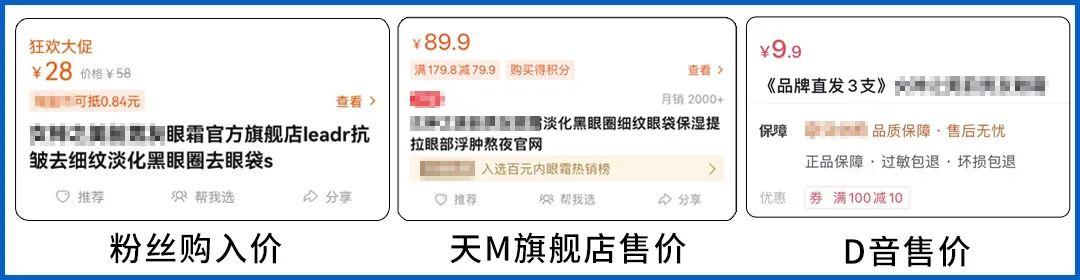

谁想到粉丝朋友的进价是28元/台,天猫旗舰店卖89.9元/台,而Tik Tok居然卖9.9元/台??

且不说邮件中提到的各大直播间1元抢购,让人不禁好奇产品的成本是多少...

所以我们的日化研究员小姐姐查了一下这个产品的成分,却惊讶的发现… 没问题,都是好的。

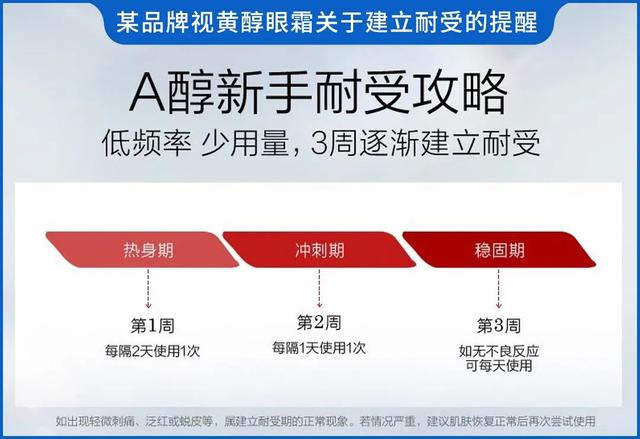

但是,最大的问题是视黄醇,这种“好东西”之一。我们在去年写的科普文章《早C晚A》里介绍过。视黄醇对皮肤刺激很大,使用前需要建立耐受性,更不用说娇嫩的眼睛了!

而且我们找遍了产品详情页的每个角落,根本没有相关的提醒。

至于这种“便宜”却“声称有奇效”的眼霜产品,其实还有很多...

妈妈随着年龄的增长,眼部周围的皮肤会越来越松弛,不可避免的会出现眼袋和眼角纹,单靠眼霜是无法去除的。

有效的是医美和手术。其实不同年龄的人有不同的美。只要年轻,谁说皱纹就不能是一种美?

最近有没有发现有些“机械口罩”卖得很便宜?

这是因为美国食品药品监督管理局再次控制了这个州,这简直太受欢迎了!

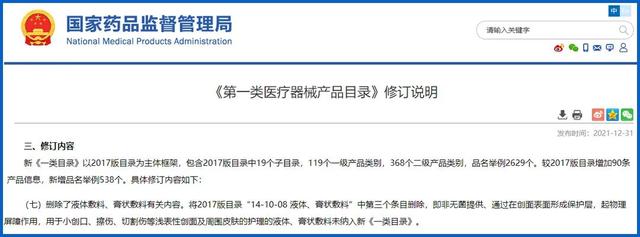

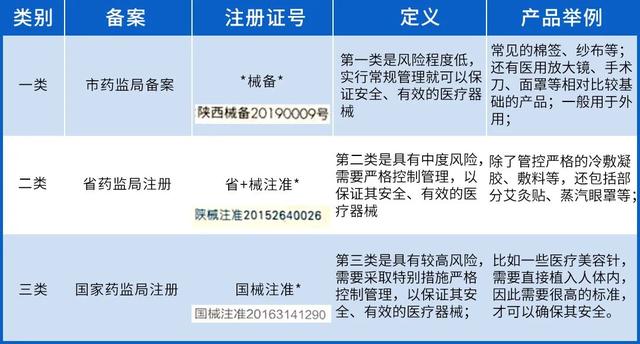

2021年的最后一天,国家美国食品药品监督管理局发布了《第一类医疗器械产品目录公告(2021年第158号)》,明确将“医用冷敷贴、冷敷凝胶”等从产品名称举例中删除,还公布了禁用成分清单。

这意味着市场上的一级机械产品已经不能称为“医用冷敷贴”了。而且,相关第一类医疗器械中不允许添加中药、天然植物及其提取物、透明质酸、胶原蛋白、神经酰胺、褐藻寡糖等成分。

当注册第二类和第三类敷料时,省或国家美国食品药品监督管理局将在决定是否批准申请前审查其安全性、有效性和质量可控性。

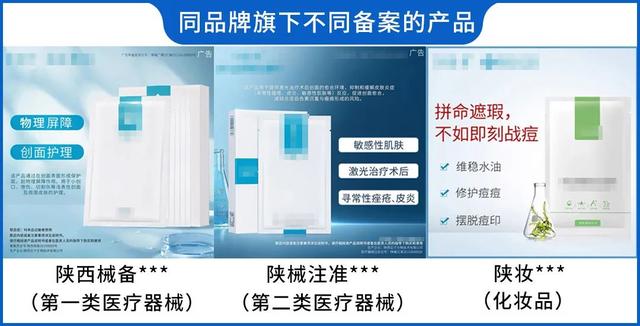

而有些品牌,为了轻松过关,直接申请一个品类。而一种冷敷只能用于物理降温,成分无法吸收,药理作用无法发挥,更不能用于破皮。

但是朋友圈代购和各大购物平台的一类、二类、三类敷料混卖的现象简直不多!普通消费者即使买回家也分辨不出来!

然而,根据SFDA的公告,这一现象将从今年4月1日起不复存在。还是那句话,穿衣对于健康的皮肤不是必须的;问题皮肤需要在医生的指导下使用。

“医美面膜”根本不存在?杭州魏爸爸评价7款热门车型感叹

在小红书里搜索护肤过程,可以找到很多这样的图片。整个护肤过程比车间流水线还要复杂。不过说实话,

步骤很多,但必要性不大。

某app流传的早晚护肤步骤截图;某app流传的早晚护肤步骤截图

以

肌底液和精华液为例,很多人都很困惑:肌底液可以当精华液用吗?涂完基础液还需要涂精华液吗...

肌底液的产品概念最早是由蓝k提出的,

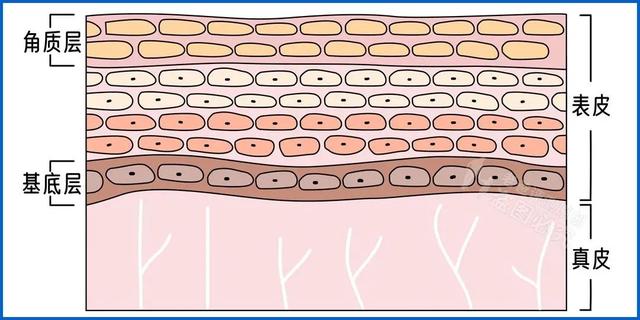

得益于名字,很多人很自然的将其理解为一种进口精华,可以让后续叠加的护肤品进入肌肤,从而更好的被吸收。尤其是觉得自己角质层比较厚的人,因为皮肤不吸收,会觉得护肤品比较浑浊。唉,不得不说,这套说辞可谓直击痛点,深入人心。

抛开成分和功效不谈,

仅从配方结构和作用原理来看,肌底液和精华液没有本质区别。大部分作用于皮肤角质层。至于很多品牌宣称的对基底层和真皮层的作用,目前还没有得到验证。至于促进其他护肤品的吸收?只能说作用微乎其微。

相比精华,肌底液可能只是添加了一些醇基渗透促进剂。

对酒精过敏的朋友慎用。-脸上长痘痘,痘痘?你该排毒了。

-毛孔粗大黑头?你该排毒了。

……

所有的皮肤问题,甚至身体不适,在某些人身上都可以归结为“排毒”二字。我就纳闷了,人哪来那么多“毒”?

1.出汗排毒?这只是水

2.排毒杨彦胶囊治疗痤疮和色斑?专家说这是不现实的。

3.足贴可以解毒祛湿?它遇水变色。

4.按摩淋巴排毒?根本就是一个伪概念。

很多美容院和医疗美容机构都有“淋巴排毒”项目,宣称按摩淋巴可以细腻颈部皮肤,甚至排毒。

但专家认为

淋巴排毒根本就是个伪概念。随便按摩淋巴,容易伤害毛细淋巴管网,反而会导致淋巴结肿大,身体一些相关部位疼痛。

如果真的想通过“排毒”来治病,那就找正规的中医医院。

其实生活中还有很多这样的产品,先打造一个全新的概念,再针对消费者的痛点进行精准营销。[/s2/]

比如:燃脂膏、干细胞护肤品、去角质凝胶、私处乳液...

你还想看到什么样的产品出现?在留言区聊~