本文来自微信微信官方账号:毒眼(ID: domoredumou),作者:刘南斗,编辑:张颖,标题图片来自:视觉中国。

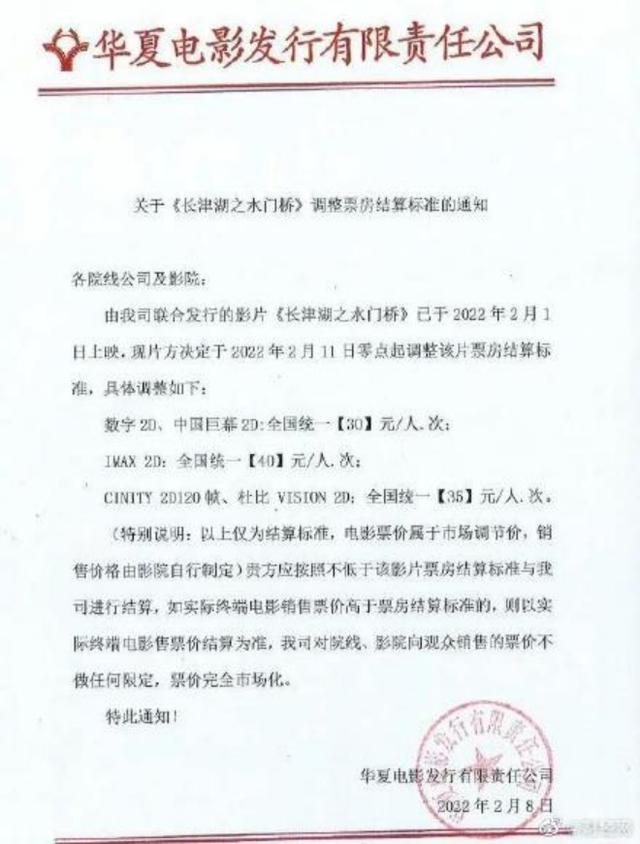

2月7日晚,春节结束后,电影《长津湖水门桥》宣布从2月11日起下调该片票房结算标准。通知中“特别说明”一栏写着:电影票价属于市场调节价,销售价格由影院自行制定。

换句话说,票价能不能真的降下来,还是一种市场行为。

每年观众都在抱怨票价高,但今年不满的声音特别大。与去年相比,春节档观影人数下降了近三成,这是观众观影热情大不如前的最直接有力的说明。也许春节的电影票已经不再是“有多甜”了。

莫与来自中国不同城市的几位影院经理进行了交谈,试图探索春节电影票背后的定价机制和潜在逻辑。可以发现“影院短视”是所有关于高票价报道中的高频词,但这种“短视”的背后,可能是影院长期以来面临的结构性问题造成的。如何解决影院面临的问题,形成更加科学规范的电影票预定价机制,拥有更高的自由定价权,是行业接下来的难题。

1.电影票怎么定价?

可能大多数经常买票看电影的观众都不知道一张电影票的价格是怎么定的。

首先,每部电影在上映时都有最低的发行价格,这是长津湖水门桥的预告中提到的“票房结算标准”。影院一般以最低发行价为底,加上固定金额作为一般售价。这个金额是每个影院或电影院线根据其对不同客户群体的定位而制定的一套固定标准。“比如我们的电影院就开在小区周边,不是那种对年轻人吸引力较小的商圈,所以定价会低一些。”一位影院经理举了个例子。

当然,影片之间是有个体差异的。比如一部片长比较长的电影,可以排的场次比较少,那么每场对应的票价就会比较高。再比如一些热门、重量级的影片,也会形成供不应求的短期市场关系。自然有空房间专门用来涨价。比如《复仇者联盟4》并没有大档期上映,但是因为影片本身的强大吸引力,出现了200张票的场面,引起舆论哗然。

除了常规的定价之外,每一次重大的日程安排,情况都会变得更加特殊。

比如电影的最低发行价可能会比平时高。据Phoenix.com介绍,今年6部贺岁片的最低发行价比去年高出5元。这相当于让全国电影票价的基准线直接提高到了5元,自然成为平均票价飙升的重要原因之一。

图片来自Phoenix.com

2月5日,“狙击手”宣布将最低发行价降回5元,A级城市(北上广深)最低35元,B级城市最低30元。7日《长津湖水门桥》跟进,全国调整为30元(IMAX、杜比等电影票除外)。

但最低发行价对影院实际定价的影响有限。据一位影院经理透露,“最低发行价下调。要看全国平均票价,肯定有影响。因为有些影院的定价策略是以最低发行价为基础的,这个价格对这些影院的票价起着决定性的作用。“不过,对于其他大部分想涨价的影院来说,最低发行价的调整并不会直接影响自身的定价调整。影院经理表示,“价格是否保持不变,还是要看他们自己(影院)的市场反馈”。

除了最低发行价的变化,相比均价更强调区域联动。某影院经理透露,档期开始前半个月,同城影院一般会开一个研讨会。参考去年的平均票价、上座率等数据来判断今年的定价区间。但在今年的春节档中,“因为我们院线排在城市中游左右,所以今年头院线定价的时候把价格定的有点高,所以见面的时候就想让大家跟上我们,造成了普遍偏高的局面。”

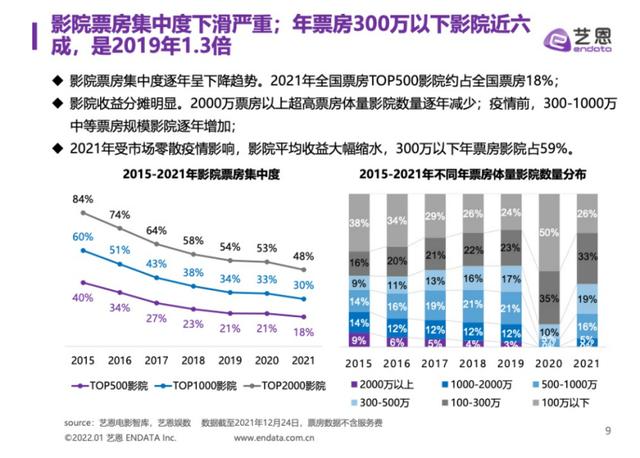

此外,成本因素也是可能的考虑维度之一。伊恩发布的《2021年中国电影放映市场报告》显示,2021年,59%的影院每年票房在300万以下,基层影院的盈利水平尚未恢复到疫情前的状态。此外,去年暑期档的缺失对大档期的收入构成压力。有影院经理表示,“这不仅是为去年的亏损补血,也是为今年的收入先做个底。”

然而,一些影院经理反对这种逻辑:“不管我过去一年是否亏损,如果我能在春节期间赚更多的钱,为什么不呢?”谁太有钱了?本质上,一开始还是觉得春节行情好。"

这就揭示了影院最终定价的核心因素——供需的博弈。电影院的数量和一个电影院的座位是固定的。平日没有座位的时候,票价自然不会提得太高,首要的是吸引观众。然而,每年春节期间,尤其是大年初一,很多影院都会面临座无虚席、供不应求的局面。春节看电影,表面上看成了一种“刚需”。在这样的前提下,提价自然成了影院进一步增加春节档收入的一种方式。

但是,什么样的票价会超过普通人看春运的心理极限,谁也没有一个标准答案。如果看今年春节前的数据,答案只会是:还有上涨空间空。

但是,这只是影院定价层面的考虑。如果看观众感知水平,就不得不再次考虑门票补贴这个维度。2019年春运,根据政策,最低票补19.9元;2021年春节,全2D片补贴11.1元,3D片15.1元,门票补贴逐年减弱。而以往制片方在门票补偿上投入的费用,今年也更多地用于向院线买电影和安排春节档排片。

所以对于观众来说,这两年自己买的春运门票价格越来越高。但在影院定价上,去年到2000年间的实际价格涨幅并没有那么大,只是往年门票补贴的存在掩盖了这种涨幅。

至此,或许我们可以试着总结一下今年春节档票价如此之高的原因:影院或影院终端在一开始就对市场供求做了错误的预测。但这种“错误的估计”也不是没有道理的。还得从去年这个特别的春节说起。

2.为什么今年这么贵?

2021年的春运档案无法从各个维度复制。结合今年春节档的对比,这个说法更加确定。然而,在今年年初之前,也许大多数从业者都认为这只是每年都在上升的曲线路径的一个停止。

由于2020年春节档的缺席,前一年的部分春节档推迟到2021年上映,使得2021年春节档收获了两年的电影储备。观众失去了一年的春节,无法重复那种需要从疫情中恢复正常的感觉。《唐人街探案3》创纪录的观影人数和预售票房,就是两年观影期待积累的例证。

电影供应也意外打击了大众情绪。你好!李焕英不仅有春节档必备的喜剧元素,而且聚焦家庭题材,一度开启了去年家庭电影的潮流,在《笑与泪的齐飞》中奠定了非常坚实的口碑基础。

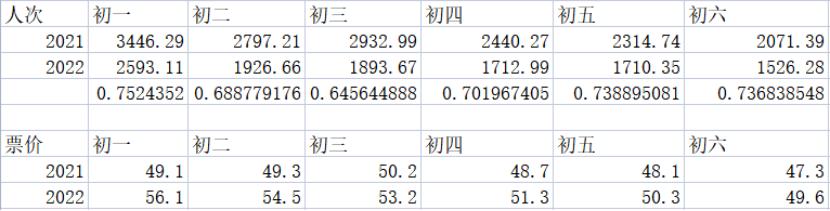

同时,2021年大年初三是情人节,双节红利的效应使得去年大年初三的票房、票价、上座率都比初二有所倒退。这也是可遇而不可求的情况。去年全国初三平均票价达到50.2元,甚至高于去年初一的49.1元,但票房表现依然不错,很多影院依然供不应求。有影院经理表示,正是去年初三的这次测试,让很多从业者认为票价还是大幅上涨空。

所以,去年的加价虽然引起了不少大众的反对,但由于两年奖金观影的期望值,投注情绪的影片供给,以及双倍奖金的消费欲望,把“天气”“地理位置”等诸多因素结合在一起,使得“人和”与电影的上座率并没有下降。这是一年中特别的一个春节,在当时也只是普通。

影院对去年情况的过度乐观,直接导致了今年春节档预售阶段的激进。正常预售阶段,票价是阶梯式上涨的。据影院经理介绍,“一般先不要把票价定那么高,先卖出去,上座率在30%、40%左右再涨上去。等这个位子慢慢卖的差不多了,临近元旦的时候我再涨再涨。”

而今年的春运档,在预售阶段,直接达到了最高票价,并没有采取过去的阶梯式上涨方式。资料显示,预售从1月25日开始,为期四天。当时全国平均预售票价为57.6元,甚至高于大年初一最终的全国平均票价56.1元,完全不符合预售循序渐进的思路。

但结果显示,这个票价已经超过了大众的心理极限。从预售到档期结束,票房和观影人数都比去年有所下降。在这种错误判断的背后,有从业者表示,这与影院中层人才流失密切相关“疫情造成影院人才流失严重,现在还在影院工作的,或者以前升到一定职位就偷懒的老人,或者基层服务人员、中层管理人员,特别是有专业市场分析能力的,太稀缺了。”

这是电影行业多年的隐疾,爆发后愈演愈烈。与电影大师不同,影院行业几乎没有针对性的人才培养体系。最早从事影院行业的从业者大多是从基础工作做起或者从其他消费零售行业转行,影院经理的薪酬和职业发展相对有限空。此外,在疫情期间,电影院行业被关闭了很长时间,他们失去了许多有经验的岁月。

2020年6月,影院复工前,毒眼调查了全国近400家影院从业者,其中54.2%的被调查影院已经裁员,78%的影院降薪。如果基层员工返岗后还能重新招聘,对专业要求更高的中层管理人员不是一下子就能培养或吸引回来的。

所以表面是简单的市场决策失误,背后是行业将长期面临的结构性问题。同时,今年春运高票价的“出圈”对整个行业的生态影响深远。

3.降价还有用吗?

事实上,从大年初三开始,就有相关部门呼吁“科学定价”的消息传出。几部春节档电影的最低发行价随后也进行了调整。

然而,在影院管理者看来,这些行为的实际影响相对有限:“最终的定价权还是在影院自己手里。目前没有办法对所有影院的定价采取强制措施,更多的还是需要影院结合市场反馈自行降价。”

部分从业者不认同外部调控措施,但根据市场反馈,确实需要自主降价来挽回流失的人数。一位影院经理告诉毒眼,大年初一,意识到观影人数下降后,从大年初二开始,迅速对票价进行了相应调整。整个春节档的平均价格降幅在5-15元之间,但对观众的恢复作用有限。

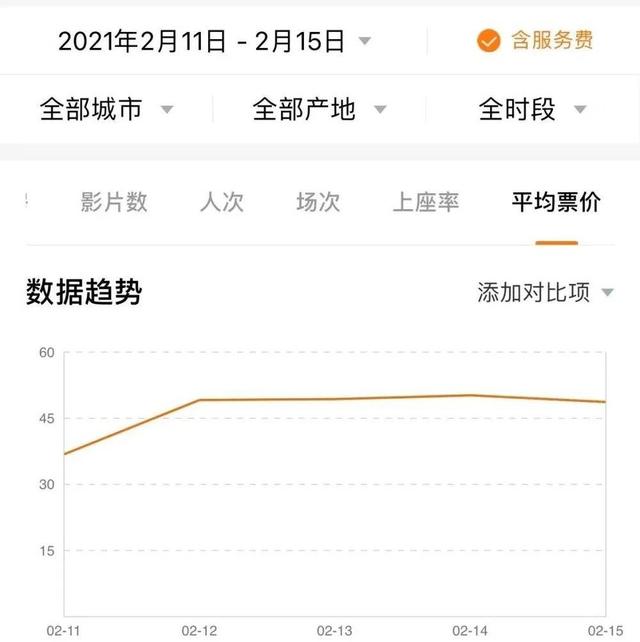

数据来自灯塔专业版

从宏观数据不难看出,相比去年的下跌,今年春运单日上座率实际上在大年初一出现了最低的票价涨幅。初一以后的每一天,跌幅都比去年更大。但是,从第一天开始票价就暴跌了。初六全国平均票价接近去年初一水平,降6.5元,去年初一至初六仅降1.8元,甚至还涨了一半。

可以很明显的看出票价下调并没有挽回流失的观众,观众对电影票的渴望只是一瞬间,但要重建它需要一个非常漫长的过程。一位影院经理说,“电影从业者可能天天盯着电影看,但对于普通观众来说,他们不是影迷,对是否降价没那么敏感。可能他第一天第一天打开手机,看到票价这么高。那我们今年就不看电影了,然后不降价。这种人实际上是接触不到的,不会再关心电影了。”

现在,春节假期已经过去,平均票价已经回落到正常值44.8元。然而,普通观众对“天价电影票”的印象不知道什么时候会逆转。亡羊补牢不是上策,未雨绸缪才是正途。电影行业需要从机制建设层面入手,为市场搭建环境,为影院降票价提供前提。

在昨天举行的2022春节档电影现象专家研讨会上,中国电影评论协会会长饶曙光建议:“让票房与电影上座率的指标相匹配,已经成为电影行业的核心指标。因为电影上座率这个指标更能反映电影行业的一些基本特征,尤其是电影院的一些特征。这样才能形成更良性的机制。一方面要注重创造,提高质量;另一方面,要重视高层次市场体系的建设和观影群体的培育。”

从低价票时代到现在,电影票价曾经是中国观众踏足电影院的重要推力,但今天和未来,希望它不会成为阻力。

本文来自微信微信官方账号:毒眼(ID: domoredumou),作者:刘南斗,编辑:张颖。

此内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经许可请勿转载,请联系hezuo@huxiu.com获得授权。

正在改变和想要改变世界的人都在嗅这个应用。