李明把要发送的货物堆积起来。

李明的工作室

如果列被打开

近日,人力资源和社会保障部、中央网信办、国家广播电视总局联合发布《网络营销人员国家职业技能标准》,“带货主播”成为正式工作。数据显示,目前互联网营销从业人员超过1000万,并以每月8.8%的速度快速增长,直接带来1000亿元的营业额。

直播真的能赚这么多钱吗?背后有哪些不为人知的秘密?即日起,大河报河南视频将推出走近“带货主播”,为您介绍这一新工种。

□大河报河南视频记者杨广文图

“对于我们这样的小企业来说,选择实际上大于努力。第一个项目看起来每天数据都不错,一天两三千单,最后却亏了30多万。”货主播李明(化名)说。

第一笔生意直接亏了30万

23岁的李明(音译)来自郑州,他已经搬运货物两年多了。这期间他做过几十个品类,玩具、服装、零食、农产品、日用品等等,亏过很多次钱。

“我的第一个项目是毛绒玩具,亏了30万。当时第一个账号就爆了,一天两三千。还在保定租了仓库,没想到能赚钱。”李明回忆起刚刚带货的场景,有些无奈。一开始他开始做玩具是因为刚好有亲戚从事这一行,可以获得低价货源。虽然销量挺大,但售后成了他最大的问题。

“卖的都是一米多高的娃娃。我们发货的时候会真的拿空。售出后,有缺陷的顾客会要求退货。一米多高的玩具不压缩寄回去,快递费就得40元。但是,这个东西我们花了40块钱。如果有一次退货,就相当于八次白退。”再加上销量大,李明专门请了5个打包师傅,团队差不多10个人,但是只做了3个月就不行了。算了一笔账,人工成本,售后成本,他其实亏了30万左右。

第一次失败后,李明解散了团队,现在只有他和女朋友在做,节省了很多成本,但也很辛苦,从策划、选品、直播、客服、包装发货、售后都需要我们自己做。“稍微大一点的直播团队,任何一个客服都会拿四五千块钱,更别说主播了,再加上运营,这些都是需要花的。如果你每个月有一两天不赚钱,你可能会有更大的机会亏损。虽然你现在有点累,但还好是有利可图的。如果你能维持下去,我准备再招几个人来帮忙。”失败之时,为了补洞,李明一个人去了杭州,做了一个品牌服装的单子。一人选货,当晚直播。为了省钱,每晚12点播出后,我骑自行车共享3个多小时回到出租屋,第二天早上送货,处理售后。

李明觉得对于小商家来说,产品选择极其重要,因为大类竞争异常激烈,投入高,所以存在压货回本的问题。“可能服装20%、30%的利润都赚不到钱,因为库存和尾货处理不掉。”“我目前做了五个账号矩阵,粉丝加起来上万,但是一个月销售额40万,利润在20万左右。”

李明说,很多人会觉得直播间人多,但其实关键在于转型。很多人看直播是为了好玩,而交易转化在于流量的精准性,投资的推广性是要投入的,你的直播间的转化能力,包括主播,演讲,道具,营造的整体氛围。李明认为和粉丝数量有关系,但不是决定性的。

有些主播偷工减料

传统的电商消费是“人找货”。消费者通常会充分了解,货比三家后再购买,但直播发货是“货找人”。消费者在短直播中通过主播介绍完成消费。直播投放过程中,主播和消费者之间会存在严重的信息不对称,滋生大量虚假宣传,也有很多主播通过卖惨、打擦边球来盈利。

“前段时间,某日用品品牌上了热搜。一个粉丝只有1000多个主播看到商机,卖的很惨。结果一场直播卖了40万的商品,利润差不多20万。现在已经被配音了。”李明向记者介绍了他看到的一个案例。前不久,某主播将自己的头像和ID换成了日用品品牌的名字,然后连续发布带有悲伤音乐和文案的视频。在随后的直播售卖中,该主播当天的销售额达到了40多万元,虽然在网友举报后,直播间被关闭,但其赚取的利润仍然可以提高。

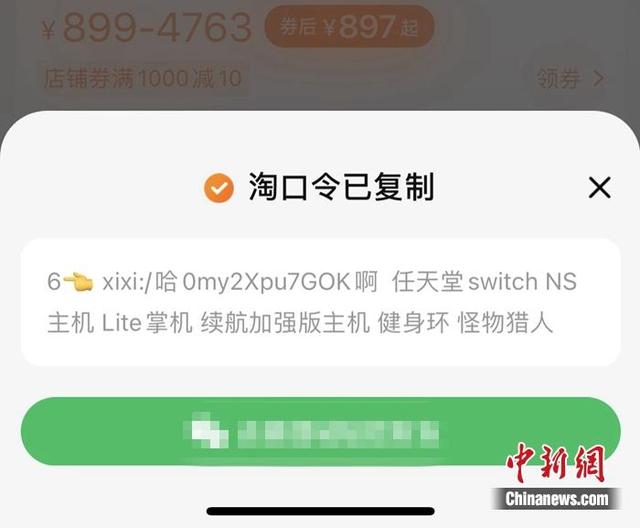

据李明介绍,除了这类杂耍主播,还有一些消费者为直播支付的价格比一些电商平台高得多,比如最近热销的“折叠浴桶”、“月经神器”。

“一个朋友卖折叠浴桶,三天赚了100万。”李明说,主播会放大买家的需求。其实这个东西家里一般不用。水桶那么大,水满了基本就凉了。李明向记者展示了门店数据。一个“折叠浴桶”的价格是99元,30天销售316万元,平均每个市场销售1494件,平均每个市场销售11.7万元,在线观看人数从200到1500人不等。然而,同样的浴桶,在某电商平台上只卖45元。他只是直接从这个平台拿货,然后把货带活。"如果你从工厂走过去,就更便宜了."“月经神器”等产品也大同小异,主播商品价格从168元到199元不等,某电商平台同样价格57元。

有专家公开呼吁,直播是一种新的经济业态,是一种新的消费方式。弥补了线下销售的一些不足,促进了经济发展。但目前对其监管相对滞后,违法违规成本太低。平台对短期利益视而不见。接下来应该做的是及时弥补对直播交割的监管,让这种新的消费形式和消费模式得到很好的巩固和发展。专家表示,平台必须加大对直播投放不良行为的日常审核、监管和处罚力度,加大技术投入,通过技术监管减轻人工审核压力。此外,有关部门有必要重拳出击,出台更加明确详细的直播送行业专门法律法规。不同部门要建立多方协同治理机制,明确各自的监管职能,加大对违规直播投放行为的曝光力度,建立不良主播黑名单制度。

最新评论