5月9日俄罗斯胜利日阅兵仪式后,普京总统再次换将,俄国防部副部长、印古什共和国总统尤努斯·叶夫库罗夫上将抵达前线,接替德沃尼科夫大将,成为俄军在乌克兰特别军事行动总指挥。

现年59岁的叶夫库罗夫上将为人比较亲善,低调,敢打敢冲,打攻坚战,奇袭战的特种作战专家,1999年还是上校的叶夫库罗夫亲自带队奇袭科索沃机场,一战成名。

叶夫库罗夫上将

俄军特别军事行动之初,由国防部亲自下达命令指挥作战,在俄军宣布第一阶段作战完成时,4月任命德沃尼科夫大将为前线总指挥,在5月初又有格拉西莫夫大将前往一线督战,更有媒体报道格拉西莫夫是前去任命为总指挥作战,而5月9日阅兵日之后又任命叶夫库罗夫上将接替德沃尼科夫大将成为总指挥。

“临阵换将,兵家大忌”为何俄罗斯还换将频繁?斗胆分析一下:

“临阵换将,兵家大忌”这句话不适用于现在的俄罗斯。目前俄罗斯国内战意高涨,军民团结,普京的支持率更是高达80%以上。军队又有国防部管着,前线总指挥在人员调动和采取军事行动时,不会出现下级军官猜疑和对总指挥任命心存芥蒂的情况,仍会以百分百的执行力去完成军事命令。换将只会换了战争在局部地区采取的方式。

左:叶夫库罗夫 右:德沃尼科夫

比如最初,国防部指挥时,一上来就是打击军事设施,可谓暴力拆迁,难搞的工程,国防部出手搞定,推进也只是纵深推进,没有对局部地区完全占领。之后德沃尼科夫指挥时,开始对局部地区进行歼灭,大规模炮击加上导弹精准打击,而这一举措让俄罗斯在顿巴斯地区也取得了不错的战绩,推进改成局部占领,所到之处,不再是一城一池,而是整个地区平缓推进占领,确保后方不会有乌军出现。

这一点从媒体报道就可以看出,国防部指挥时期每天空天军摧毁多处指挥部,军事设施,军事仓库,然后又有俄军主力不见踪影,实则穿插前去包围基辅的报道,而在这一时期,俄军将领光是将衔就损失5人以上,这其中除了一线阵地阵亡的还有后方阵亡的,并且乌军故意袭击俄军医护人员的新闻报道也频发。

俄罗斯阵亡的高级将领

3月11日央视报道

总结来说,俄国防部指挥时,一股劲直捣黄龙,占领重要地区就可以,重要地区周边不管。这就造成后方遇袭的情况。国防部做的是糙活,糙活做完再做细活。

从基辅撤军和德沃尼科夫大将上任后,开始围绕乌东和乌南地区进行地毯式搜索和推进,而这一时期的新闻报道主要有,俄军对某地区进行炮击,在部分地区歼灭多少人和俘虏多少人,注意这部分报道基本上都是小规模歼灭和俘虏,总的则是在顿巴斯地区俄军苦战一个多月,歼灭2000余人。

并且还有报道顿涅茨克和卢甘斯克等地区要举行公投加入俄罗斯,俄罗斯政府官员在乌东地区规划重建和打通并连接乌东和乌南地区,以及当地居民夹道欢迎的报道。试问在怎样的情况下,会去举行公投和规划重建呢?只有是在相对安全的情况下才会去做这些,这也意味着,俄罗斯全面占领该地区。

卢甘斯克负责人宣传不久后的将来会举行公投

总结来说,德沃尼科夫是将俄国防部打通的点连接起来,全面占领形成面。德沃尼科夫做的是细活,细活做完就该做精活了。

叶夫库罗夫,现年59岁,现任俄国防部副部长、印古什共和国总统。1963年出生于北奥塞梯,1982年参军入伍,1989年毕业于梁赞空降兵指挥学校。1999年率领200人孤军空降科索沃机场与英军对峙,而这一战让他一战成名。特种兵种出生的他也成为了俄军特种作战的专家。

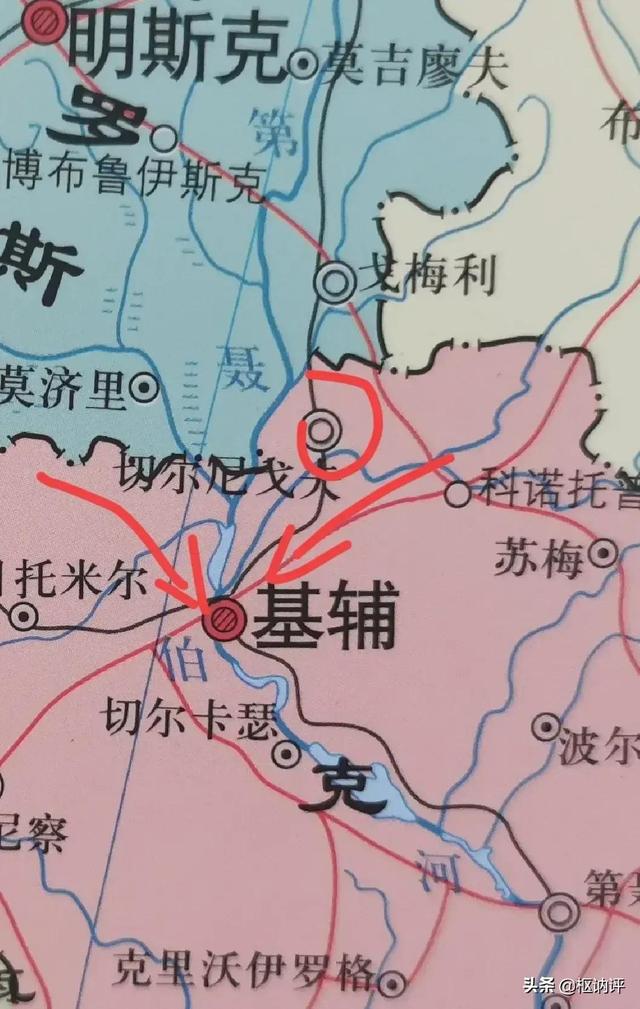

既然是特种作战专家,这个时候来到乌克兰有何用呢?这就不得不提乌克兰指挥官扎卢日内,这位指挥官号称“铁锤”,最大的特点就是胆子大,脑神经强大,俄军五个集团虎视眈眈基辅时,基辅只有3个旅,并且2个旅是国民卫队旅,就这情况,扎卢日内都不从切尔尼戈夫调兵回援,因为他知道切尔尼戈夫的重要性,这是俄罗斯最快的一条后勤通道,如果占领,俄罗斯的后勤通道需要绕一段路才能走上高速公路,而且这段路是一段泥巴路,这种路对于后勤来说十分致命。

而在俄乌战场,扎卢日内不断袭扰俄军后勤,并且“随心所欲”的攻击目标,这让俄军十分棘手,虽然影响不大,但慢慢地也疼。而叶夫库罗夫擅长的特种作战,在某种程度来说,能有效地抵御乌军的进攻,特种作战除了军事素养要高,反应速度也要及时,增援的快,损失能够有效减少,还可以对敌反击,同时也可以有效针对打击交战区乌军的零散部队,不管是小股渗透还是伞兵空降,又或者奇袭,对小股敌人打击更为有效。特种作战不管支援防御还是进攻都会是一把利器。

总结来说,叶夫库罗夫的到来,可能就是来修菱角。国防部掌控大局,对乌的军事行动,又不是要完全占领乌克兰,只为打击军事力量和去除纳粹,还有顿巴斯以及卢甘斯克的独立,除此之外,我猜想俄罗斯对乌克兰其他地区应该没有太多想法,只要占领这两个地区,守护好其安全公投独立,那么之后的战争,要么扩大要么结束。

原因很简单,一旦这两个地区独立,乌克兰在想入侵拿回来,俄罗斯都可以在联合国先搞一轮投票,对于有主权的国家或者地区,尽管投票可能不会是想要的结果,但师出还是有名,并且还可以拉上盟友一起。这个时候,欧美就需要掂量一下舆论的威力了。