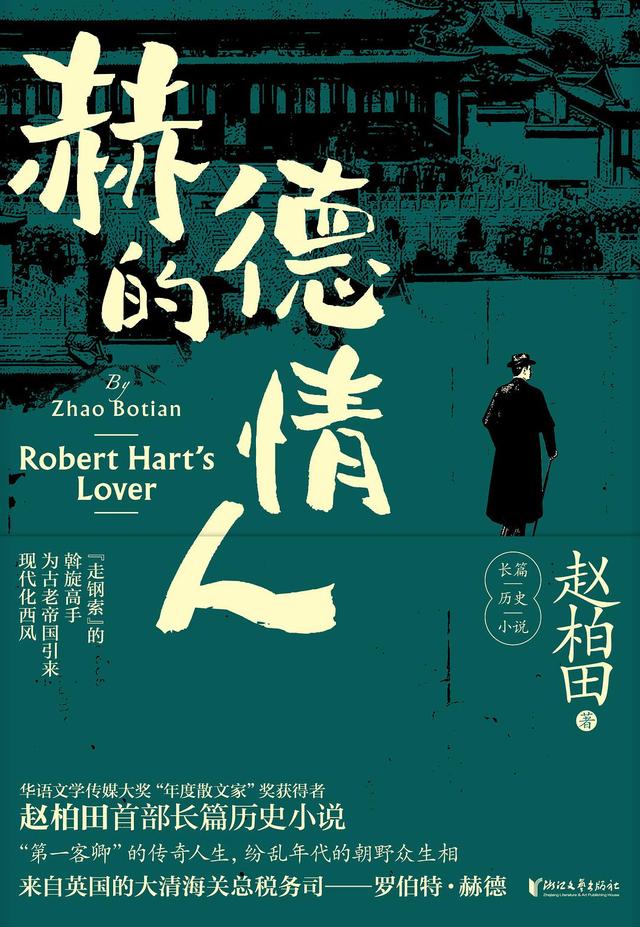

赵柏田的长篇历史小说《赫德的情人》篇幅不小,与之不相称的是,书名中的关键词情人阿瑶,出现的频率实在太低。

《赫德的情人》的开场戏,是赫德与阿瑶的三个孩子安娜、赫伯特和阿瑟被赫德从阿瑶身边偷了出来,安排他们乘上了去英国的邮轮。连阿瑶痛失三个儿女后会陷入什么样的情绪洼地,赵柏田都没有呈现,只是通过赫德弃之如敝屣地安置三个孩子的情状,告诉读者在赫德的眼里,与他相伴7年、为他生了3个孩子的阿瑶,已成明日黄花。所以,书名虽叫“赫德的情人”,却始于阿瑶缺席时。

既名曰“赫德的情人”,阿瑶早晚会登场,这么认定以后,我边津津有味地阅读经过赵柏田的虚构得以更加高潮迭起的赫德的传奇人生,边等待阿瑶。然而,阿瑶始终只停留在赫德的记忆中,以及最亲近赫德的人的欲言又止中。直到赫德在赵柏田的笔下走过了大半人生,读者才借赫德的眼睛遥遥地看了一眼阿瑶,那时,阿瑶已为他人妻,与赫德的情人这一身份没了半点关系,所以,一本《赫德的情人》读完,一个疑问盘桓在我的脑际:这修饰过的罗伯特·赫德的传记,怎么能起名“赫德的情人”?

赵柏田一点儿都不恼怒一个读者的疑问,“赫德的情人是阿瑶?是大清?是权力?也是我写作时候一直问自己的”,答复中最后那一句,是作家的自谦。一连三个问号,则让我意识到自己思考的边际过于狭窄。赫德的情人,为什么只能是女人呢?

如若将大清和权力比作对赫德来说更为重要的情人,那么,《赫德的情人》自始至终都让赫德处于与情人的纠葛中。这个19岁来到中国的英国小镇青年,在其纠葛于牧师和海关职员的选择阶段,他一定没有想到嗣后会那么飞黄腾达。突然,大清海关总税务司的大任降临在还很年轻的28岁赫德的头上,心向往之但不能得的愿望突然不期而至,比梦想还要丰腴的现实,让28岁以后的赫德对职务给予的权力以及给予他职位的大清,始终如初恋般地全心全意,直到1908年4月13日他从北京永定门火车站启程回国。

“既忠于史料,又善于想象,亦真亦幻间显示了赫德丰富的人生”,历史学家葛剑雄先生的一番话,是久于历史典籍里爬梳的学者才能给出的准确评价,像我这样的读者,对赫德在中国度过的那段岁月的了解仅限于历史教材,所以,对赵柏田为写作《赫德的情人》付出的“充分考察当事人日记、书信、家族档案等史料”等努力,颇难做出相应的呼应。

但是,并不妨碍我喜欢《赫德的情人》,特别是被作者一语点醒以后,我觉得阿瑶也好,赫斯特·简也好,虽为走进赫德生命纵深处的仅有的两个女人,在赵柏田看来,都担不得“赫德的情人”这一分量。暗处的阿瑶和明处的赫斯特·简,当然是罗伯特·赫德传记中绕不过去的见证,只是,赵柏田将她俩引入《赫德的情人》,更是为了帮助读者尽快入戏的“药引子”,让我们通过传主的感情生活,理解大清、权力以及家乡在赫德心中的权重。

如此一说,阿瑶和赫斯特·简其实分别对应了家乡与大清加权力?那么,赫斯特·简又是谁?

为了自己的面子而将安娜他们从阿瑶的身边偷走送回英国的那一程,赫德还要解决一件人生大事,就是找一个能与之结为连理的英国小姐。

联接赫德与赫斯特·简的,虽然“是一桩没有爱情的婚姻“,但他们的相识也是从仰望星空开始的,“北京的天空,星星也这么明亮吗?”,这第一次与赫德单独散步时赫斯特·简看着家乡天空中密而亮的星星时的发问,虽不是起于爱情但也非常美好,就好比赫德当初选择远离家乡来到中国,一定不是起于爱上了中国。只是后来,大清给了他之前不敢想象的职位和随职位而来的权利和财富,令他将一腔热情泼洒给了中国,他与中国之间有爱情吗?小说没有明说,但是用赫德太太对丈夫的态度,暗扣了赫德认定的自己与中国的关系——跟随丈夫来北京验证北京的天空是否也挂着明亮的星星之初,赫斯特·简,不,是赫德太太对丈夫也柔情似水,只是,时间不仅磨损了本就爱情不多的婚姻的蜜度,还因为“受不了这讨厌的气味,受不了这古老的中国院子里永远也不会流动的发绿的池水、假模假样的小山和亭子……”最终选择远离北京远离丈夫回到了伦敦住在赫德为其购买的豪宅里欢度时光,并与丈夫形同陌路。

所以,说什么赫德从19岁来到中国直到垂垂老矣才回家乡,是出于对中国的爱。怎么可能?如若没有大清给他的职位和由职位带来的权力和财富,他能如此恋栈?以赫斯特·简对他的依赖,初到中国时的新鲜感或许让他打量起周遭来还有爱意,所以,遇见阿瑶就一往情深起来;随着时间的流逝,他对中国的感情犹如赫斯特·简对北京那座豪华的四合院的观感;至于坚持到老态毕现时才还家,就好比赫斯特·简以赫德太太的名分享受着丈夫提供给他的优渥生活。

赫德终于从北京永定门火车站启程回家,是叶落归根吗?也许,但更因为那里是能让他心安的地方,就像同为女人,只有在阿瑶的怀抱里,赫德才找得到心之所归。阿瑶和赫斯特·简,大清和赫德的家乡,貌似错位的呼应,倒是解释了赵柏田的这本赫德传记为什么要叫《赫德的情人》了:虽然厮守了大半辈子,大清只能是赫德的情人,家乡,少小离家老大回的家乡,才是赫德的爱人。