3月8日,是众所周知的国际劳动妇女节,现在,人们好像更愿意称呼为“女神节”。

如果在历史的时间线上向前追溯,最早为女性设定节日的,还得说是咱中国。早在上古周朝时期,每年三月的第一个已日,人们都要到水边去祭祀,并用香熏的草药沐浴,故而称作上已节。魏晋后人们称之为禊(xÌ)。《周礼春官》说:“女巫掌岁时祓除衅浴。”意思是:女巫职掌每年祓除仪式,为人们衅浴除灾。郑玄注释说:“岁时祓除,如今三月上已如水上之类,衅浴,谓以香熏草药沐浴。”这一天,人们要在东流水中洗去宿垢,祓除不祥,祈求幸福和安宁。

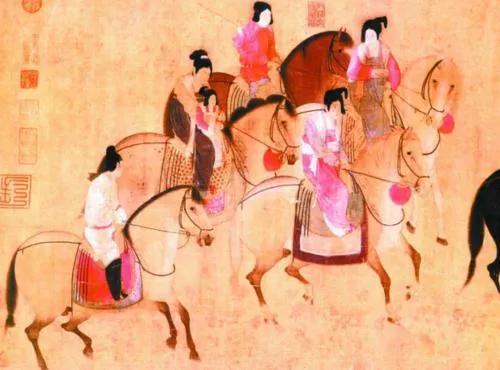

上巳日,未出阁的女孩子会穿上盛装,结伴去水边游玩。同时,在这一天,人们还要为年满15岁的少女举行“笄礼”(成人仪式)。笄(jī)就是簪子,女孩15岁就不能再梳两小辫,头发要绾起来,插上簪子。这发型一变,就标志是大人了。这是女儿们的重要节日。她们会打扮得漂漂亮亮,成群结队地到水边游玩,临水而行,载歌载舞。波光粼粼,水声潺潺,蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈,春光洋溢。

成年了的女孩子,就有了自由恋爱的权利。《诗经·郑风·溱洧》写的就是上巳日少男少女在溱洧河畔的欢会。仲春之月,草长莺飞、花柳烂漫,正是少男少女青春勃发、情感洋溢的写照。每年一次的三月三,河畔如茵的草地,一次相遇、一个眼神,便注定了一生的相守。那河边绽放的野花和飘拂的柳枝,和煦的风和温暖的阳光,少女风乱的鬓角和飞扬的发丝,都会成为一生最美的记忆。

孔子说“郑声淫”,就是说郑卫之地民风有些过于开放。这里的“淫”并非颜色词意而是“过度”的意思。孔老夫子认为人们应该适当控制自己的情感,要“发乎情止乎礼义”,但是郑、卫之地却有些超乎法度的开放,超过了孔老先生认知的伦理底线。这也是为什么汉儒对“郑卫之音”大相挞伐的根本原因。

汉代以前,女儿节定在上巳日;魏晋之后,则固定在每年三月初三。女儿的美好节日,男性是不会缺席的,缺席就不成节日了。所以上巳日逐渐演变成全民的春游狂欢节,在这一天,男女老幼纷纷结伴去水边游玩、宴饮、沐浴,洗濯去垢,消除不祥。

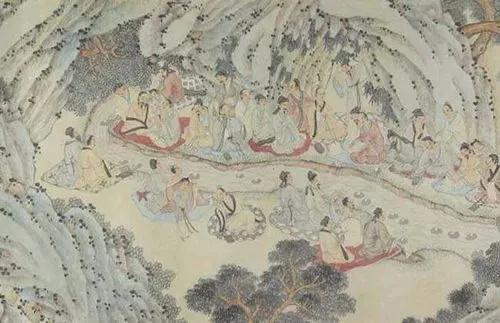

《论语》中孔子与弟子们“浴乎沂,风乎舞雩”;《兰亭序》中王羲之与朋友们曲水流觞、俯仰天地;直到唐代,杜甫的《丽人行》依然是 “三月三日天气新,长安水边多丽人”。可见,古代的上巳节,女性可以在这一天抛却日常的工作,抛却法理的规范,自我狂放地尽情享受这一年一度的隆重浪漫。但宋代以后,理学盛行,礼教渐趋森严,上巳节风俗在汉人文化中渐渐衰微。但在邻国日本,却一直保留着农历的三月三日女儿节的传统习俗。这一天,小女孩会穿上漂亮的衣服由妈妈带着出去串门。后来因为农历不好记,所以,就改成阳历的三月三日了。

宋元之际,上巳女儿节衰落后取而代之的是“七夕”乞巧节的兴起。宋·罗烨、金盈之辑录的《醉翁谈录》记载,“七夕,潘楼前买卖乞巧物,车马不通行,至夜方散。”从这些文字表述中可以看出,在宋代乞巧节的热闹景象,可以推知人们对乞巧节的重视程度:乞巧节时街上车水马龙、人流如潮,简直成了欢乐的海洋,观其风情,似乎不亚于最盛大的节日春节。女孩们在这个充满浪漫气息的晚上,对着天空的朗朗明月,摆上时令瓜果,朝天祭拜,乞求天上的仙女能赋予她们聪慧的心灵和灵巧的双手,让自己的针织女工技法娴熟,更乞求爱情婚姻的姻缘巧配。过去婚姻对于女性来说是决定一生幸福与否的终身大事,所以,世间无数的有情儿女都会在这个晚上,夜深人静时刻,对着星空祈祷自己的姻缘美满。

古代的女儿节,并不只有三月三、七月七,还有二月二、五月五、九月九等说法,但其影响力不及三月三和七月七。女儿节的开展寄寓着家长希望自己的女儿们越来越好的期望,女儿节隆重而热烈的氛围充分地表达了其中所蕴含的深意。

现代社会,受西方文化的影响,我国传统的民俗节日受到挤压,人们似乎对西方节日的关注度更加热切而忽视了本土的节日。但不论是西方节日也罢还是传统节日也罢,依然在此祝愿所有的女生在自己的节日里都能快乐幸福,祝愿你们成为自己想要成为的新女性!