民事强制执行中的参与分配制度旨在解决普通债权的公平受偿问题,但是法律规定存在容易引发争议之处:如何准确理解申请参与分配的截止时间“被执行人的财产执行终结前”。

为使“被执行人的财产执行终结前”更具可操作性,各地法院先后制定了本辖区范围内的规范性文件进行细化,在执行实践中给执行法官提供了工作指引,但其效力位阶毕竟是地方性规范文件,能否得到最高人民法院的支持,尚待进一步检验。

本文拟就债权人申请参与分配截止时间确定进行研究。

一、法律、司法解释相关规定

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》(法发〔1992〕22号)首次确立了强制执行中的参与分配制度。该司法解释第298条第二款规定:“参与分配申请应当在执行程序开始后,被执行人的财产被清偿前提出。”

《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题规定(试行)》(法释〔1998〕15号)((1998年6月11日最高人民法院审判委员会第992次会议通过,根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于人民法院扣押铁路运输货物若干问题的规定〉等十八件执行类司法解释的决定》修正))第90条规定“被执行人为公民或其他组织,其全部或主要财产已被一个人民法院因执行确定金钱给付的生效法律文书而查封、扣押或冻结,无其他财产可供执行或其他财产不足清偿全部债务的,在被执行人的财产被执行完毕前,对该被执行人已经取得金钱债权执行依据的其他债权人可以申请对该被执行人的财产参与分配”,已在2020年修正中被删除。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(法释〔2015〕5号)(2014年12月18日最高人民法院审判委员会第1636次会议通过,根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定〉等十九件民事诉讼类司法解释的决定》修正)第五百零九条第二款规定:“参与分配申请应当在执行程序开始后,被执行人的财产执行终结前提出”。

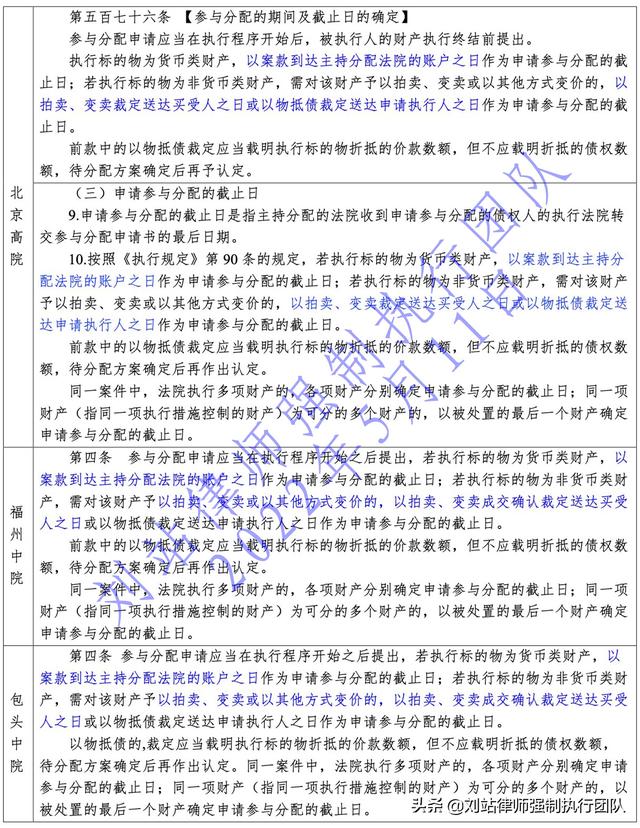

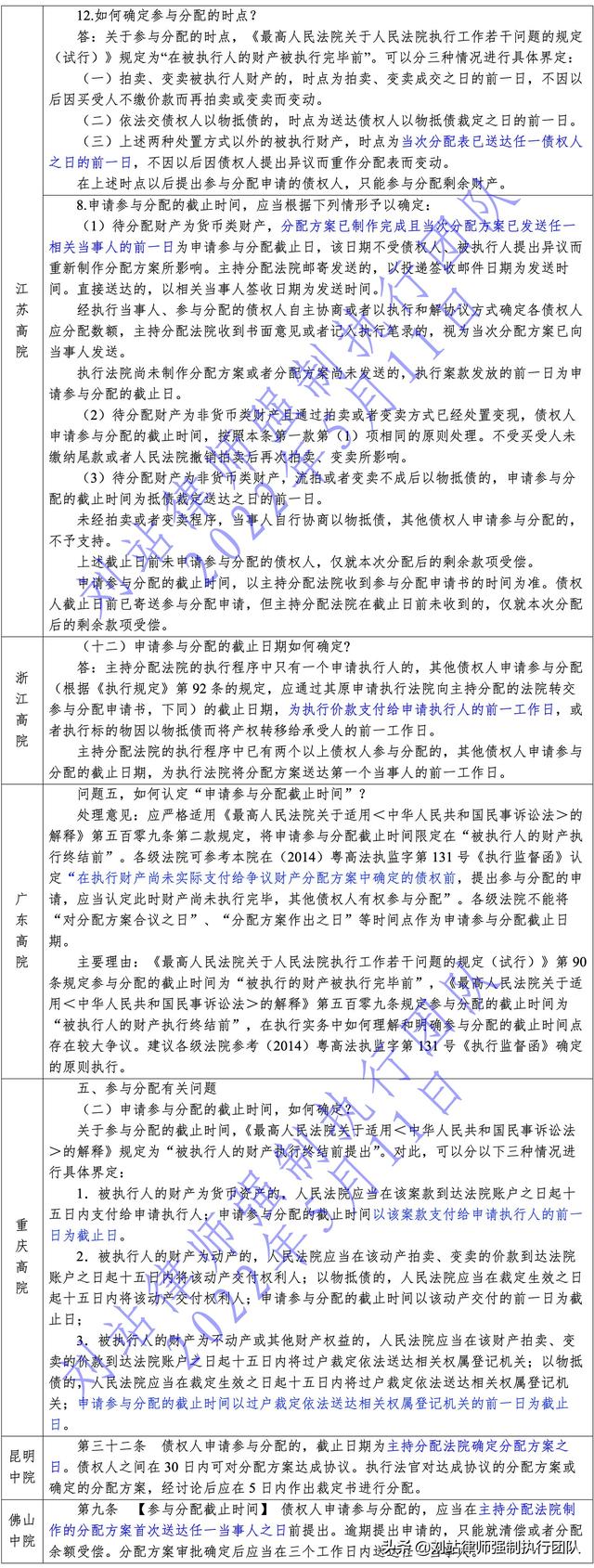

二、地方法院制定的规范性文件的相关规定

不同法院对“财产执行终结前”时间节点的理解不尽相同,又因法院在认定标准上存在较大的自由裁量权,因此对参与分配截止时间的界定标准各不相同。大部分法院将执行标的物分为货币类财产和非货币类财产两种类型,分别界定申请参与分配的截止时间。

(一)相关规范性文件

(可点击图片放大查看)

(二)主流标准:货币类和非货币类财产适用不同截止时间

就债权人申请参与分配的截止时间问题,目前的主流标准是区分货币和非货币财产,适用不同的截止时间。

1.非货币类财产:主要以处置裁定送达日为节点

对于非货币类财产,因为处置节点十分明确,所以各地法院主要是以拍卖、变卖或以物抵抵债之日作为节点确定截止日。

2.货币类财产:主要以案款支付日为节点

对于货币类财产,主要以案款支付之日为节点,具体分为两种,一是案款支付给法院,即到达法院账户之日,代表性法院包括北京高院、福州中院、包头中院;二是案款支付给申请执行人之日,主要有江苏高院、浙江高院、广东高院、重庆高院、昆明中院、佛山中院。有学者将前者总结为“脱离被执行人控制说”,将后者总结为“脱离法院控制说”。

“脱离被执行人控制说”是指案款脱离被执行人控制到达法院账户后,即视为不再属于被执行人的财产,参与分配的基础即已丧失,此时其他债权人不能再申请参与分配。该说的主要法律依据是《最高人民法院关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》(法释〔2014〕8号)(以下简称《解释》)。《解释》第三条第二款规定:“人民法院划拨、提取被执行人的存款、收入、股息、红利等财产的,相应部分的加倍部分债务利息计算至划拨、提取之日;……”。可见,根据该规定,货币类财产被划拨、提取后,因脱离被执行人的控制,即不再视为被执行人的财产。

“脱离法院控制说”是指案款脱离法院控制,实际发放至债权人手中之时,案款才不再属于债务人财产,执行程序才宣告结束,在此之前其他债权人可以申请参与分配。该说的主要依据是最高人民法院关于对重庆高院《关于破产申请受理前已经划扣到执行法院账户尚未支付给申请执行人的款项是否属于债务人财产及执行法院收到破产管理人中止执行告知函后应否中止执行问题的请示》的答复函(〔2017〕最高法民他72号),最高院复函称“人民法院裁定受理破产申请时已经扣划到执行法院账户但尚未支付给申请人执行的款项,仍属于债务人财产,人民法院裁定受理破产申请后,执行法院应当中止对该财产的执行。”

三、最高人民法院针对地方法院适用本地规范性文件对债权人申请参与分配截止日期的裁决的态度

实践中,各地法院按本地,乃至本院的规则来处理法律规定适用不明确(本来不明确或者看似不明确)案件是比较多的,多数当事人不知道、或者有顾忌而不会提出不同意见,多数争议问题就在执行谈话笔录中化解了,这就造成虽然法律有规定,但实际是另有一套实际运行的规则。

在(2020)最高法执监105号杨清维、雷运昌等民事执行监督一案中,最高人民法院对地方法院本地规范性文件作出了调整。

“杨清维于2018年11月23日向五中院提交参与分配申请书。该院执行人员口头告知其不符合参与分配的条件。理由:一、重庆高院《关于执行工作适用法律若干问题的解答(一)》认为,申请参与分配的截止时间以过户裁定依法送达相关权属登记机关的前一日为截止日,杨清维的申请时间已经逾期。……”,杨清维不服提起执行异议。

(2019)渝05执异62号案件审查过程中,重庆市第五中级人民法院认为“异议人作为参与分配的申请人在拍卖案款还未支付给债权人之前申请参与分配符合司法解释的期限规定”,遂裁定支持杨清维参与分配,但对参与分配的数额进行了限制。杨清维不服该裁定,提起执行复议。

(2019)渝执复38号审查过程中,重庆市高级人民法院“认为,杨清维于2018年11月23日提出参与分配申请,超过规定期限。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百零九条规定,参与分配申请应当在被执行人的财产执行终结前提出。关于如何确定被执行人财产执行终结,重庆高院认为,被执行人财产为不动产的,执行终结应是指该财产已完成变价并将过户裁定依法送达相关权属登记机关之时。将被执行人的财产为不动产的申请参与分配的截止时间确定为以过户裁定依法送达相关权属登记机关的前一日,既具有客观认定标准,又可以避免案款被实际发放前因新的债权人申请参与分配而导致分配方案不断被修改或长期处于不确定状态”,遂裁定:“一、撤销五中院(2019)渝05执异62号执行裁定;二、驳回杨清维的异议请求”。 杨清维不服该裁定,向最高人民法院申诉。

(2020)最高法执监105号审查过程中,最高人民法院认为“按照目前参与分配的规定,被执行人在没有其他财产的情况下,同意按比例受偿的制度设计,实际上是具有破产的功能;案涉不动产裁定过户发生所有权的转移,但并不意味着执行程序终结,变成价款后下一步清偿分配,也是执行的一个阶段;分配的目的就是从价款中受偿,不能说不动产所有权转移,执行就终结了,只要执行价款还在,执行程序就不能终结,即在被执行人财产未分配处置完毕之前,债权人可以申请参与分配。就本案来看,根据查明的事实,执行法院因案涉14套商业用房拍卖成交,于2018年7月3日裁定过户,此种情形属于将不动产变为金钱,还是属于被执行人财产,只是财产形式发生了转化,并不是财产处理完毕。杨清维于2018年11月23日提出参与分配申请时,不动产变现的金钱还在执行法院账户,还未执行终结,其提出的参与分配申请应当得到支持。参与分配的具体数额由执行法院根据生效法律文书的内容依法确定,当事人对分配方案确定的具体数额不服,可以通过分配方案异议及分配方案异议之诉解决”,遂裁定:“一、撤销重庆市高级人民法院(2019)渝执复38号执行裁定;二、维持重庆市第五中级人民法院(2019)渝05执异62号执行裁定第二项,变更第一项为杨清维有权申请参与分配”。

四、总结

参与分配制度运行过程中,存在执行法院、申请执行人、被执行人、申请参与分配的债权人,在可分配款项数额固定的情况下,必然存在此消彼长的利益冲突问题,各方当事人必然会竭力使本方的利益最大化,相应的如何在相关执行异议、复议程序中维护本方权益至关重要。