齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 曲鹏 实习生 于喆

他复三联,主《读书》,编“万有”;他的“出版经”自成一派;他是一位无法复制的“思想邮差”;他是“混迹文墨场中几十年,专事贩运倒卖”的“书商”;他是八十多岁还常背着双肩包穿行在各家书店、咖啡馆、餐馆,自称“不良老年”的沈公沈昌文。

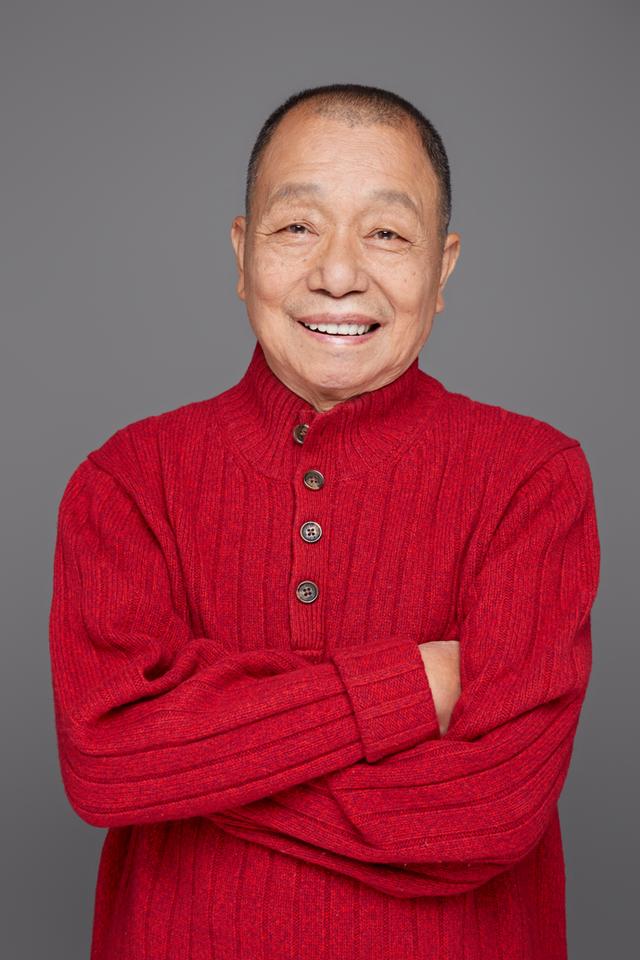

2021年1月10日,90岁的著名出版家沈昌文在睡梦中离世。消息传出,文化圈中人人都在怀念“我的朋友沈昌文”,怀念他为了书籍的一生。

学徒

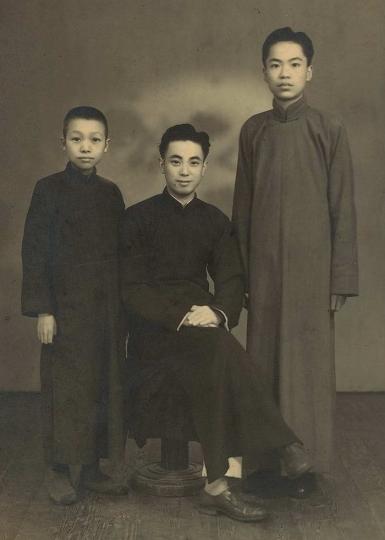

沈昌文祖籍宁波,到父亲一辈时家道中落,沈昌文十三岁时到上海银楼做学徒已是穷途,这段经历养成了他的处事风格:遇到各色人等,既不低三下四,也不趾高气扬,能够从容对待;遇到各种复杂事件,都能处事不惊,巧妙应付。

因为聪明又勤奋,老板对他信任又喜爱。他并不甘心放弃读书求知,在业余时间自修了很多课程,有无线电、会计、速记、英语、俄语、新闻等。

沈昌文(左一)学徒时留影

1949年三联书店招考,沈昌文兴冲冲地去报名,本以为“这么一个革命单位,肯定会欢迎我这个自学成才的工人”,结果对方回复只招收有文凭的大学生。隔了一年,人民出版社在上海招考,沈昌文吸取教训,伪造了种种证件,终于被录取做校对工作。事有凑巧,也是在那一年,三联书店并入人民出版社。

上世纪五十年代运动中,沈昌文的假文凭被揭发出来,正要被出版社辞退之际,他翻译的俄语作品《出版物的成本核算》出版了!这部作品不仅保住了他的工作,他还被评为积极分子,工资从33元提到99元,级别从办事员提为副科长。

对于这段经历,沈昌文并不避讳,“上帝不让我用正常手段获得知识,我只能‘非法成长’了”。

1954年8月,沈昌文被调到总编辑办公室,担任社领导的秘书,有机会看到有学问的领导如何动员老作家“翻箱倒箧”把旧作整理出版,如何研究国外学术信息。领导的言传身教,无异于对他的出版启蒙教育,他认识到做出版除了认真消灭错别字以外,还要认真地“睁眼看世界”。

那个年代里,出版社还有一项特殊任务——出版反面教材,即所谓的“灰皮书”。沈昌文被分配去做编辑工作。那时组译翻译稿,可以找有学问但政治上有问题的人,沈昌文真心拜他们为师,因此结识了李慎之、董乐山。

“吃菜拾金”

1980年,沈昌文被任命为“三联编辑部”主任,被调去编《读书》杂志,1986年1月1日被任命为刚刚恢复独立建制的三联书店总经理。

揣着三十万元资金、一两百本书的版权,带领着一众同事,沈昌文租下人民出版社宿舍的地下室当办公地点,开始考虑出版社做些什么书。

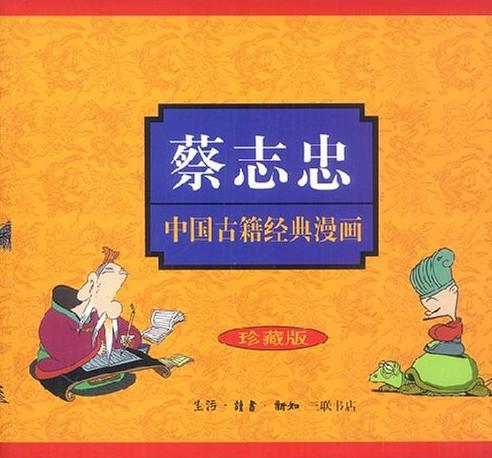

当时中国的出版社要么按地区分工,要么按专业分工,各有各的出版领域,三联书店打不过“争夺战”,只能另找出路。头一个念头就是港台的文化资源。当时中国还没有这方面的专业出版社,而三联书店跟港台文化界有密切而良好的关系。沈昌文对蔡志忠的漫画一见钟情,“既生动又有文化内涵,喜欢得离不开手”。经过联络,蔡志忠系列漫画在三联书店陆续出版了几十种。蔡志忠把稿费版税存放在三联书店,解决了书店资金不足的难题。

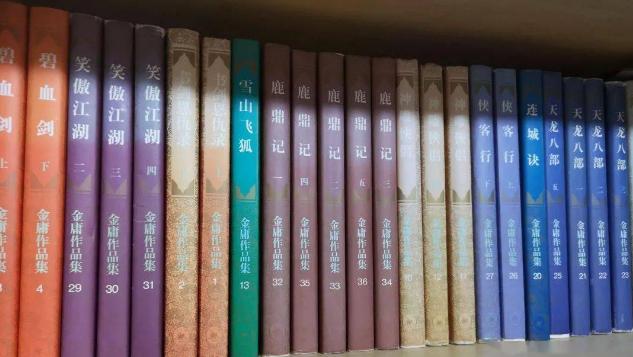

1980年10月广州的《武侠》杂志首次连载《射雕英雄传》,金庸的作品开始进入内地读者的视野,以金庸为代表的新武侠小说备受读者喜爱,红学家冯其庸还专门把研究金庸小说的学问称为“金学”。于是金庸的作品引起包括三联书店在内的出版界的关注。1989年,在香港著名报人罗孚的引荐下,沈昌文到香港与金庸见面洽谈出版意向,至1993年三联书店终于跟代表金庸方面的香港公司签订出版合同,一度成为三联书店的“摇钱树”,金庸小说也走向“文化精品”意义上的流行。

三联版金庸作品集

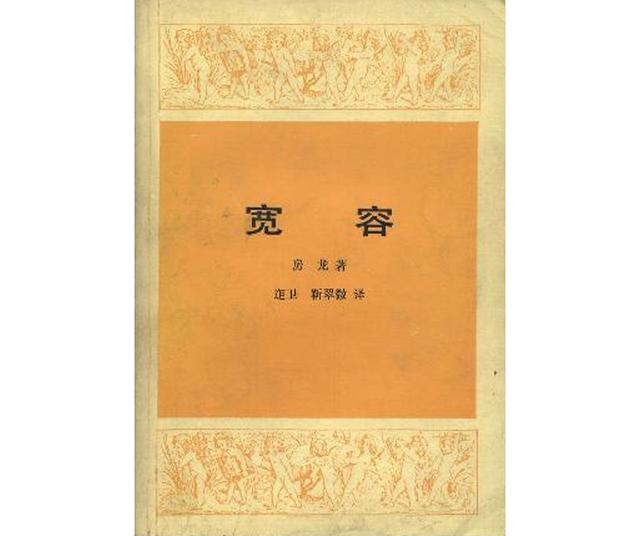

另一个领域是翻译书,沈昌文在这方面是内行,且能得到高人指点——高人就是当年出“灰皮书”时结识的李慎之、董乐山、费孝通、翁独健等前辈。李慎之建议“向后看”,即出版西方的老书,翻译过来“古为今用”,如房龙的《宽容》、茨威格的《异端的权利》等,让中国学界和普通读者大开眼界。

翻译书领域越做越大,出版社忙不过来,就动员社会力量来做,他们与“文化:中国与世界”编委会合作,编了“现代西方学术文库”“新知文库”“文化:中国与世界新论”等系列图书。当年“文化:中国与世界”编委会的青年译者和作者,如甘阳、刘小枫、陈嘉映等,如今都已成为学界有名望的专家学者。

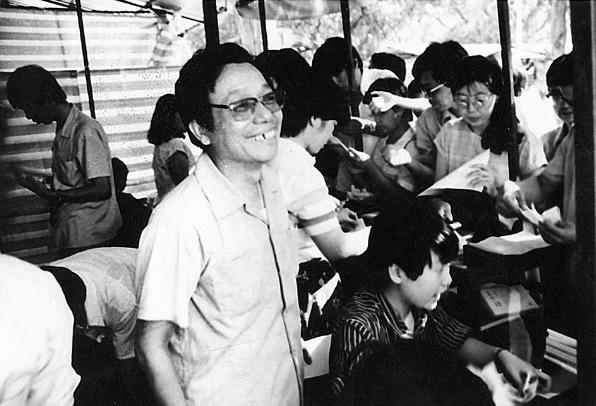

沈昌文从1980年3月开始兼管《读书》杂志编务,后出任主编,直至退休,16年的辛勤耕耘和心血投注,使《读书》这本思想文化评论杂志成为思想界、学术界和文化界最有影响力的刊物。他坚持正确办刊方向,事必躬亲,开办《读书》服务日,形成了《读书》独特的办刊风格和特色,团结了海内外广大知识分子,在读书界产生了良好的声誉口碑。

沈昌文(右一)与编辑部的同事

1991年初,在给友人的信中,沈昌文表达了自己对《读书》的期待:“我更想把《读书》办成一个醇厚、耐读的文化刊物,它不能使人立竿见影,但是能帮助孕育一种文化精神,使得长读《读书》的人,不仅是思想先进的,而且是睿智的,谦和的,平实的。”

黄金时期

1996年1月1日清晨,沈昌文在家里接到单位的电话,通知他已在昨日下午五时退休。他并不感到意外,其实在两年前就已“退居二线”。

放松下来的沈昌文先做了白内障手术,然后去美国游历一遭,回国后就又进入了工作状态——跟俞晓群、陆灏“三结义”,合作继续做出版。

摆脱了各种羁绊和制约,可以真正按照自己的思路做自己想做的事情了,沈昌文曾表示退休后的二十年是他的“黄金二十年”。

俞晓群提出学习王云五主编的“万有文库”,希望编一套“新世界万有文库”。几年下来,这套书一共出了六七百种,蔚为大观。这套丛书装帧简朴,少有插画,正合沈公的心意。“做了大半辈子出版,说实话,到了编‘新世纪万有文库’,我才真正尝到了编书的甜头。”

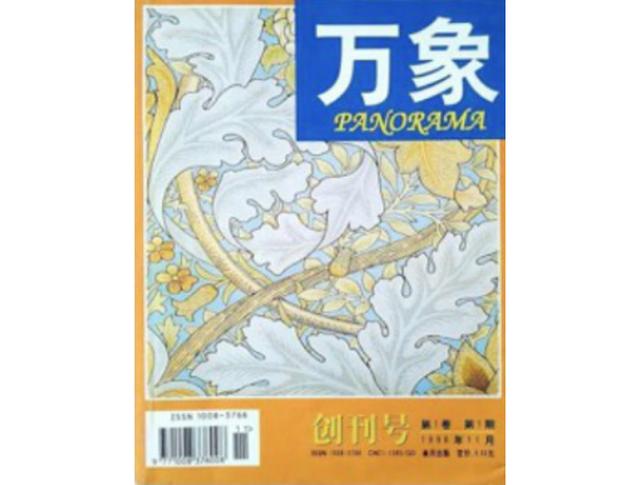

一次沈昌文看到朋友带来的几本《万象》旧杂志,便着了迷。《万象》诞生于上世纪40年代的上海,是那个时代海派文化的旗帜,张爱玲、张恨水、苏青都曾是它的撰稿人。1945年6月停刊,前后共出了43期。编《读书》多年的沈昌文,内心里对海派文化更留恋,“何不承继前贤,老店新张?”在俞晓群的支持下,沈昌文一行人拜访了当年老《万象》后期的主编柯灵老先生,一谈即合。1998年底《万象》推出创刊号,1999开始出双月刊,受沈昌文的感召力,《读书》的很多优秀作者纷纷转向《万象》。其中文章行文轻快,叙事老道,吸引了众多读者。按照董桥的说法,“此刊比当年《读书》更多几分情趣”。

跟俞晓群合作期间,沈昌文还编了一些多年想出而未果的书,《吕叔湘全集》便是其中一种,“我多年总想为他老人家出一集子,不单是报答,更为了传播。”沈昌文当学徒时便偷偷在柜台下学习吕叔湘的《中国人学英语》,做出版后从吕叔湘、朱德熙合著的《语法修辞讲话》中学习语言文字的规范使用,想搞业余翻译又从《伊坦·弗洛美》吕叔湘译本中学到不少本事,直到他主持三联书店,才结识吕老本人。1987年,年逾八十的吕叔湘在《读书》杂志开辟“未晚斋杂览”专栏,除了写文章,几乎每月读过《读书》后就写一封信给沈昌文,或提意见,或表达看法。“我有这样的学者为‘后台’,让我大壮其胆,在改革开放的年头大胆工作。”

“扒扒”沈公

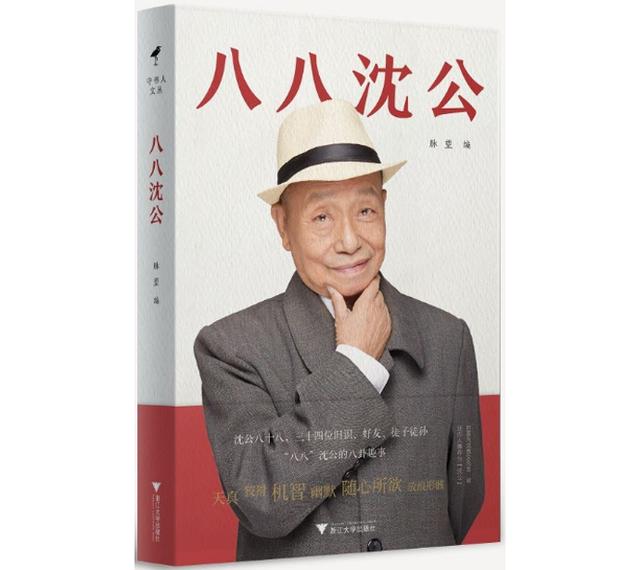

2019年,沈昌文八十八岁寿诞前,好友决定为他出一本庆寿的册子,不是历数他人尽皆知的出版成就,而是“扒扒”他的八卦趣事。旧识好友的三十多篇文章结成一本《八八沈公》,一个天真、狡猾、机智、幽默的本真沈公形象跃然纸上。

最初的办公室,不论是在地下室,还是在厂房,斗室中除了文房四宝,还有三样东西必不可少:冰箱、电砂锅、咖啡壶。那时下馆子还未普遍,沈昌文为了约稿子请作者吃饭,都是亲自做。冰箱用来冷藏“普京”(普通燕京啤酒),从来没有洗干净的电砂锅煮的红烧肉和白米饭,饭后再来一大杯掉漆搪瓷茶缸里的黑咖啡。更多的时候,是犒劳一下他自己和同事们,吃饱喝足再看稿改稿,“如得神助,灵感迭现”。

上世纪八十年代沈昌文(右二)与编辑部同仁

台湾出版家郝明义把读书比作饮食,沈昌文因此常把编辑比作厨师,从找原材料、物色作者和译者、协调多方关系、把握烹调的火候,一直到出版印刷装帧,给读者奉上精神大餐。晚年沈昌文经常向后辈传授自己编辑、出书经验的“二十字诀”——“吃喝玩乐,谈情说爱,贪污盗窃,出卖情报,坐以待币”,在出版界编辑圈广为流传。若是完全按照字面理解,真把人吓一跳。其内里含义却是通过“吃喝玩乐”跟作者交朋友,建立感情至“谈情说爱”的地步,“贪污盗窃”的不是钱财,而是作者的思想、观点及学界思想界动态,然后“出卖情报”,在编辑部讨论研究,或向其约稿,或策划选题,书出版之后,就“坐以待币”了。

沈昌文77岁时接受采访,表示自己在文字和美食之外的爱好是淘旧书、逛马路、做气功、上互联网“潜水”,用MP3听中外老派流行音乐和苏州评弹,看国产警探电视片。好友则评价他看电视“多快好省”:“警匪片”的警匪双方一开打就按快进键,直到匪们被打死,就算看完了。

在沈昌文八十大寿的纪念会上,王蒙说沈昌文“在发展北京餐饮业上做出了贡献”,可见沈公喜爱美食是众所周知的。沈昌文带朋友去些其貌不扬的小菜馆,不奢华却有特色,按他自己的话说,就是“在脏兮兮的餐馆,吃脏兮兮的小菜”。这个“脏兮兮”并非真的脏,而是别具乡土气和家常气,在一个可以身心放松的环境里,一边品特色美食,一边高谈阔论。

“老沈不作兴正襟危坐地讨论稿件,他喜欢人声鼎沸、嘈杂一片的小饭馆,拉上三两位温文儒雅的学人,直着脖子一起大喊大叫地谈选题,这才是他尽兴的最佳状态。”同事吴彬回忆道。近几年,沈公听力渐弱,聚会时不再高谈阔论,经常笑眯眯的坐在那里,似乎是在听大家谈话。

退休后的沈昌文几乎每周都要去一趟三联书店,查阅资料,复印些东西,取走样书。若有人问起他干吗来了,他准回答来三联找“热恋情人”,他的情人是傅小姐——复印机小姐。同事们都明白,这不过是他“借口”回来看看他放不下的三联。在曾经担任《读书》执行主编的郑勇记忆中,经常来编辑部的沈公,从未指导过编辑们编刊组稿这类事,只是有一天他在电子邮件中突然收到沈公发给他的一份五十页的通讯录,沈公在业务上大半辈子打交道的著者译者及各种“关系户”赫然其中。

沈昌文75岁时,作家沈从文的孙女沈帆画了题为“废纸我买”的漫画——一个小老头背着大大的鼓囊囊的双肩包,双手还各提着一袋书。沈昌文把这幅漫画用废旧利用的纸反面打印出来,再裁成小张,当做自己的名片使用。他每日东奔西跑,逛旧书店、折扣书店,朋友聚会时经常看到他拎着一沓书来,任友人挑选。聚会散后,他不让人送,背着双肩包,背影缓慢而坚实地渐渐远去,远去……

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!