文/张 峰

摘 要:书法批评应该是建立在针对书法本身这一文化行为基础上的。无论何种批评标准,在付诸实践时都会出现这样那样的误差,不允许这些误差的存在,就不是唯物主义的观点。但误差太大,那就说明书法批评的科学性与学术性出了问题。当代的书法批评标准虽然多种多样,但也应有个底线。

关键词:书法批评;个性色彩;文化行为

艺术理论中,批评是艺术接受的高级阶段,有着如下作用:一是帮助人们更好地鉴赏艺术作品,提高艺术鉴赏能力和欣赏水平;二是通过对艺术作品的评价,形成对艺术创作的反馈;三是丰富和发展艺术理论,推动艺术科学的繁荣发展。

书法批评是艺术评论家对指定的书法作品进行的一种带有论者倾向性和审美指向的客观评述。历代书法评论家都有自己的一套具有时代特色和个性色彩的批评体系,这些体系是多种多样的,且没有固定的评价标准。由于批评家所持的批评立场和采用的批评标准不同,这种“客观评述”,从不同的评论者口中述出,结果就有可能截然不同。就像马奈的作品《奥林匹亚》,在文学家左拉看来,它是一幅了不起的杰作,也是一幅真正意义上的现代绘画,因为纯粹的语言性表达恰好是对传统绘画那种文学化的、宗教化方式的超越。但在一些官方评论家的眼中,此幅作品则成了低级趣味和庸俗色情的了。出现这两种迥异的评判观点,主要是由于他们所持有的不同的批评立场和方法造成的。

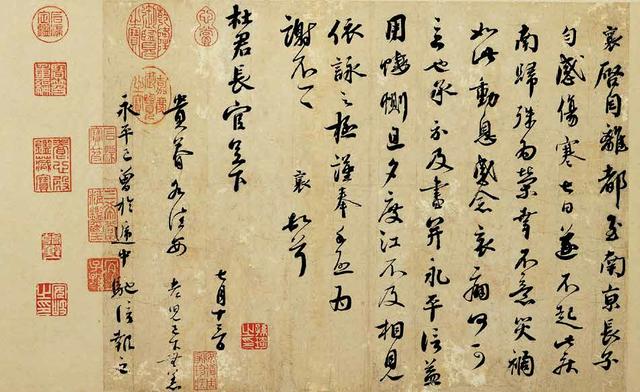

书法批评是近年来书法理论界较为关注的话题之一。应该说,一部书法史,也就是一部书法批评史。从书法的出现到发展,书法批评总是贯穿于其中的。纵观历代书论,除了评论家对书法本身的见解外,还有许多对特定书家作品批评的文章。如袁昂在《古今书评》中说:“王右军书,如谢家子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风气。王子敬书如河洛间少年,虽有充悦,而举体沓拖,殊不可耐。羊欣书如大家婢为夫人,虽处其位,而举止羞涩,终不似真。徐淮南书如南冈士大夫,徒好尚风范,终不免寒乞。”[1]孙过庭《书谱》中也有:“逸少之比钟、张,则专博斯别;子敬之不及逸少,无或疑焉。”苏东坡是典型的文人,他在《评草书》中曾说“书初无意于佳乃佳”。他认为只有不刻意地率意挥写,才能达到“佳”的境界,书出本真的个性。赵子昂在《兰亭十三跋》中提出:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。”[2]其“用笔千古不易”这一论述,明确了毛笔书写是有一定的原则和标准的。董其昌的书法处处透出平淡天真之气,他在书评中亦常常提到“书求平淡”之说。纵观上述书论家,他们每家都有自己的一套具有时代特点、个性色彩的批评体系,这些体系是多种多样的,且没有一个固定的评价标准。

虽然书法批评没有一个固定的、统一的标准,但也并不是完全无据可依的,一般说来,可以从以下三个方面来进行。

技法是书法创作的必要前提。科林伍德在《艺术原理》中说:“在其他条件相同的情况下,技巧越高,艺术作品越好。最伟大的艺术力量要得到恰如其分的显示,就需要有与艺术力量相当的第一流的技巧。”纵观历代大家的作品之所以能打动人,应该与创作者具有一流的书写技巧是密不可分的。

书法中的技法往往指书法执笔中力量的松与紧、位置的高与低,运笔中速度的快与慢、节奏的顿与挫,运笔中笔锋的正与偏、笔势的回与转,结体中的大与小、欹与正;施墨中的浓与淡、枯与润;章法中的疏与密、开与合之类。一般来说,这些都是可见的,既然可见就能作出一个相应的标准了,但这个标准决不可能象科学一样严密。因为,汉字是以点和线构成的,用毛笔写出的点画具有形质多变的特点;再加上创作的主体所受的审美教育不同,自然就会出现不同的“技法”。如果我们能找到一些基础的、共性的规则和因素,还是可以对书法作品作出相对客观的评价的。

(一)线条

线条有刚劲与柔韧、洗练与繁复、迅捷与迟涩、矫健与平和之类的韵味。古人所谓力透纸背、入木三分,就是针对线条的质量而言的。线条本身是抽象的,但可以意会出其内涵。通过观察千变万化的线条,展开想象,联想到劲骨虬枝、夏云变幻、鱼跳龙门、虎卧凤阙等生动美妙的艺术形象。这些不同感受的线条都源于书家不同的用笔方法,或中或侧或中侧并用。中锋能够出现锥画沙、印印泥、屋漏痕等古人常说的线条效果;侧锋则可造成因线条两边力量对比而产生的险峻妍美之态,二者并举线条即可变幻多端。

(二)结字

结字是书家根据要书写的汉字固有结构形态所进行的再度创作。根据汉字的特点,一般意义上的结字要求是横平竖直,结构匀称。但书法的结构和自然万物一样,是一种有机的整体、动态的平衡。蔡邕在《九势》中说:“凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带,无使势背。”[3]可见,书法虽然是一门以我手写我心的艺术,但人心有疏密,手有巧拙,所出字态定是各家不同。应该注意到,书法字形还是有较为规范的要求的,此即和谐。

(三)用墨

墨分五彩,用墨有焦墨、渴墨、浓墨、湿墨、淡墨之分。墨色的不同给人带来的感受也不同。正确的运用,能产生“以润取妍,以燥取险”的效果。欧阳询所言:“其墨或洒或淡、或浸或燥,遂其形势,随机变巧”,就是说用墨要根据不同情况而加以变化,从而呈现丰富的视觉效果。

(四)章法

章法是指一幅作品的整体布局与安排。明董玄宰云:“古人论书,以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。”清刘熙载《书概》也说:“书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避相形、相呼相应之妙。”[4]章法的优劣是一幅作品给观者的第一印象,关乎欣赏者是否愿意继续品读下去的重要因素。章法的最基本要求是平衡,在险峻跌宕变幻中追求和谐。

刘熙载于《文概》中论《左传》文则曰:“文得元气便厚。左氏虽说衰世事,却尚有许多元气在。”赞其文之不衰。论诗则曰:“言诗格者必及气。或疑太炼则伤气,非也。伤气者,盖炼词不炼气耳。气有清浊厚薄,格有高低雅俗。”气息,是中国书法的一个重要元素,决定了书法格调的高低,是书写者内在修养的外现;同时也是欣赏者观看一件书法作品时的第一感受。气息有清浊之分。清者,书卷气、古朴气也,表现出典雅和古拙之气;浊者,世俗气,市井气也,给人以低俗和恶浊之感。

高雅的格调需要一定的书写技巧来支撑,历来有技法很好,而气息卑弱,甚至庸俗者,却从没有气质绝佳,而用笔结构不足一观的作品,故“重气息”这一观点不仅是得到广大书家普遍认可,历代书评家亦是以之为重的。《书谱》云:“质直者则劲挺不遒,刚狠者又屈强无润,矜敛者弊于拘束,脱易者失于规矩,温柔者伤于软缓,躁勇者过于剽迫,狐疑者溺于滞涩,迟重者终于蹇钝,轻琐者染于俗吏。”[5]孙虔礼明确阐述了书家本身的性情及反映在作品上产生的不同气息状态。到了宋代,以苏东坡、黄庭坚为代表的“文人书家”群体,更是以各自不同的“文人气息”贯穿于书法作品中。明董其昌《画禅室随笔》言:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘俗,自然丘壑内营。”亦是以得书卷气息为重。杨守敬在《激素飞清阁评碑记》中说:大抵书之好丑,格之高下,皆于神气上见”,更是道出了“气息”的重要性。

三、重涵养是深度书家的涵养也是批评不可或缺的方面。此点历代书评家多有著述。杨守敬说:“余又增以二要:一要品高,品高则下笔妍雅,不落尘俗;一要学富,胸罗万有,书卷之气自然溢于行间”;宋黄庭坚在《山谷集·论书》中也曾论述说:“学书要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵,若其灵府无程,即使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳。”[6]这些都是对书家提出加强个人涵养的要求。

书家涵养包括字内修养与字外修养两方面。字内修养是指书家应该具备的基本的书法创作能力即技法。字外修养是指强化书家的文化和人格等的修养,使之成为德艺双馨的人。文化修养的范围很广,诸如:绘画、音乐、哲学、文学乃至天文、地理、历史、科技……无一不是门径,只要涉猎深入、通透,都可以达到修养字外功夫的目的。虽然书家的品格修养非常重要,但在批评当中,也要注意不能因人废书、因书扬人。

无论何种批评标准,在付诸实践时都会出现这样那样的偏差,不允许这些误差的存在,就不是唯物主义的观点。但误差太大,那就说明书法批评的科学性与学术性出问题了。当代书法批评标准虽然多种多样,但也是应该有个底线的。书法批评应该是建立在针对书法本身这一文化行为基础上的。首先要排除“非书法”,如非汉字书写等;第二,不是在笔法系统内的,或者说未入门者亦无批评的必要。在恪守这些底线和基本的评判原则下,加上评论家精深的综合修养,当代的书法批评一定会向着积极的方向前进。

参考文献:

[1][唐]孙过庭,[宋]姜夔著.书谱 续书谱[M].杭州:浙江人民美术出版社,2012:162.

[2]王琪森.中国艺术通史[M].上海:上海锦绣文章出版社,2012: 331.

[3]青石编著.中国书法一本通[M].北京:北京联合出版社公司,2013:293.

[4]程方平编.中国书道[M].北京:华文出版社,2012:103.

[5]王伯敏等主编.书学集成 元一明[M].石家庄:河北美术出版社,2002:56.

[6]刘守文著.中国书法理论研究[M].太原:山西古籍出版社,2007: 176.

(孟云飞转自《美与时代(下)》 2015年第12期)