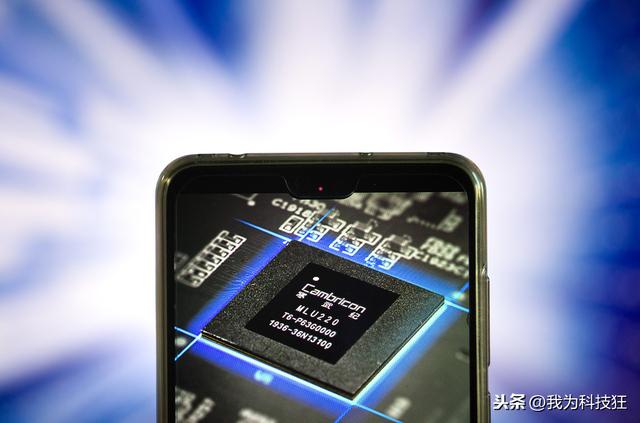

寒武纪科技,是一家总部位于北京市海淀区的人工智能AI芯片公司,也是全球第一家量产商业AI芯片的公司。公司之所以取名为寒武纪,喻意为人工智能AI领域即将迎来爆炸式发展。寒武纪科技成立于2016年3月,由陈天石和陈云霁两兄弟共同创办,同为“天才少年”的两兄弟都毕业于中科大少年班。

2月28日晚,证监会网站显示,寒武纪科技于2019年12月便与中信证券签署了科创板IPO上市辅导协议。另据IHS Markit发布的数据,到2025年,AI应用市场规模将从2019年的428亿美元激增到1289亿美元。如果寒武纪科技顺利登陆资本市场,按当前25亿美元的估值,势必会成为“人工智能AI芯片第一股"。

业内人士认为,寒武纪选择上市,主要是因为能够通过资本市场更便捷、更高效地融资,大投入研发,进一步加强在AI芯片领域的龙头地位。寒武纪的上市,将有助于带动AI芯片整个产业链上、下游的发展。

在新型冠状病毒疫情期间,AI得到了应用。自新冠疫情爆发以来,人工智能AI似乎也呈现出爆发之势,从无人送货到体外测温、Al医疗诊断、智能服务机器人等方面实现了精准应用,AI再次重新热闹起来。但从目前的AI芯片市场,尤其是结合新冠疫情下的Al应用可知,AI芯片在商业上落地,是摆在寒武纪科技等AI龙头企业所面临的难题。

以当前AI测温应用为例,成本与供应短缺是关键的制约因素。据悉,目前市面用于机场、火车站、地铁站等高流量的AI测温设备售价往往万元起步,而普通刷脸闸机仅需两三千元,价格高出数倍。由于疫情原因目前复工率依旧无法跟上,造成供应链短缺现象,企业很难直接拿到红外传感器等核心部件,导致AI测温刷脸门禁等产品仍处于试点或供应短缺。

下游终端售价高昂,自然也是因为上游芯片价格高昂。一般地,AI专用芯片AISC开发难度高、初始投入大。以28纳米为例,仅仅流片成本就要过千万美元,整体研发成本在1000到2000万美元。据业内测算,芯片销售利润一般在每颗几美元,只有当芯片产量达到千万量级时,芯片定价才能覆盖研发费用和芯片成本。因此,作为专用芯片,AI独角兽要找到如此大规模的特定应用市场其实很不容易,收入很可能不足以支撑研发,需要大量的外部资金支持。

旷视科技就是一个活生生的例子。2019下半年,旷视科技在港交所递交了IPO招股书,该公司在过去几年的业绩也得以为大众所知晓:从2016年到2018年,旷视科技营收分别是6778万元、3.1亿元和14.3亿元,复合增长率358.8%;但亏损则分别是3.42亿元、7.59亿元、33.51亿元,累计亏损金额高达44.51亿元;仅2019年上半年,旷视亏损多达52亿元,超过过去三年亏损总和。

虽然寒武纪科技还没有提交招股说明书,在经营上真实的业绩依然成谜。但大抵可以根据旷视科技已公布出来的数字,推测寒武纪科技恐怕也好不到哪里去。纵然寒武纪已在智慧交通、智能制造、智能教育、智能金融、智能医疗、智能港航、智能物流、智能零售、智能农业、智能生活娱乐多个领域有所应用,市场拓展迅速,似乎也是“雷声大雨点小”。

在知乎上,就“在寒武纪科技工作或实习是一种怎样的体验”这个话题,有几位匿名用户分别写了自己的答案。

一位匿名用户在知乎上这样写道,“很庆幸离开了这家公司。先说结论,如果今年年底不上市,那么可能就真的撑不下去了。公司内部派系极度严重,华为系大权在握,中科系苦苦支撑。曾经的几个创始人,基本上都边缘化了,但是股份是死的,所以华为系又没有办法对中科系赶尽杀绝。”该用户继续说,“别的不说,2018年的思元100,年中发布,年底就可以用了,2019年中发布的270和220,到现在都没法正常使用,研发人员多了好几倍,产品软件倒是做不好了?宣传的一万多FPS呢?吊打英伟达呢?华为系的一帮人,欺上瞒下,报喜不报忧,再这样下去,就彻底完蛋了。”

有匿名用户在知乎上称,寒武纪的问题,除了研发领导水平太差,还有一个就是市场部(营销公关)的人不行。

再有匿名用户说,“寒武纪内部研发已经被华为系把控了,应该不会有什么前途了,都散了吧。”

另有几位匿名用户也都发表了基本相近的看法,对寒武纪的未来持保守悲观的预期。

至于这几位匿名用户对寒武纪的说法到底有几分可信,姑且不管。

在过去两年里,AI芯片将持续火热,大家扎堆进入。到了2020年,行业将会洗牌。由于目前AI算法还在不断演进、汇总,最终成功与否,则将取决于各家公司选择的技术路径,以及在推动产品商业化落地的速度。