这段时间,被迫跟娃一起隔离漫长时光的诸位爸爸妈妈们,你们还好吗?

停课不停学的特殊模式,已经成为无数父母的新至暗时刻。

没有对比,就没有伤害。让许多家长心绞痛的,也许不是娃跟自己抢工作电脑,而是永远的天敌“别人家的孩子”。

疫情隔离的宅家时光,让孩子们的对比更惨绝人寰:

别人家的孩子自己手绘课程计划表,每天能叫亲妈起床;自家娃上午9点也爬不起来,亲妈来喊也秒变后妈。

别人家的孩子能专注听完整节课,知识要点自主掌握;自家孩子表面乖如鸡,实际上等于睁眼睡了40分钟。

有个二宝妈妈说,老大上网课的第16天,每天都要心梗10000次。

吐槽归吐槽,但实际上,如果孩子能真正提高学习力,当父母再累也能从梦中笑醒。每个叫苦连天的爸妈,心里真正苦的,并不是自己累死累活的付出,而是:为什么我们都这么拼命了,依然教不出“别人家的孩子”?

阿信可以肯定地告诉你,孩子的命,由你不由天。

当爸妈这件事,交不得智商税,但难免交智商税。交不得,是因为孩子的成长过程没有试错机会;难免交税,是因为养育孩子的路千千万,太多父母,手里没有一张靠谱地图。

有时候,我们缺的不是各类前行工具,而是一本正确的领路手册。错的不是走了多少路,而是是否选对了路。

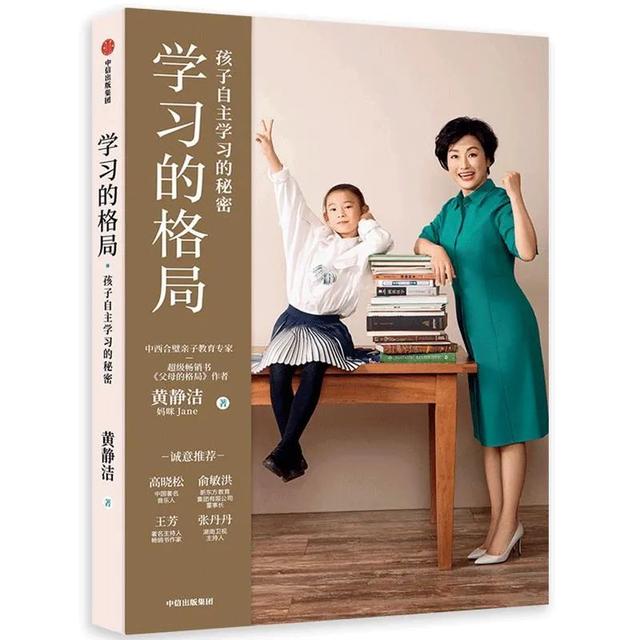

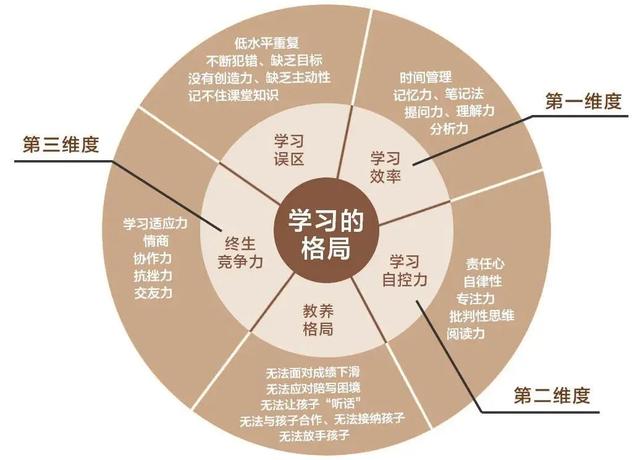

这本《学习的格局》能帮到的,就是像你一样,肯停下来想一想的父母。

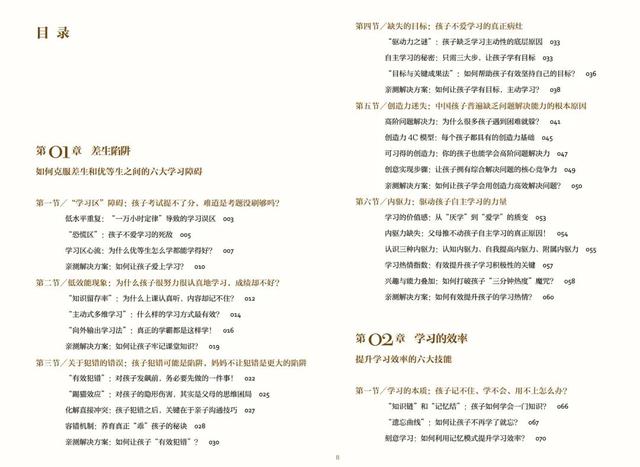

《学习的格局》

作者:黄静洁

出版社:中信出版集团

高晓松从小生活在清华大学的家属院,他亲眼见过无数大师级父母养出的奇葩,深知将门未必出虎子,但著名音乐家谭盾、黄静洁夫妇改变了他的想法。

谭家两位公子,大儿子以SSAT满分的成绩考入美国顶尖高中,如今在纽约大学深造导演系,小儿子正在一丝不苟备战全世界最好的音乐附中,看了黄静洁对孩子的教育,高晓松说:孩子的成败,绝不是天命难违。

谭盾、黄静洁夫妇及两个儿子

他忍不住跟黄静洁开玩笑说,两个儿子都成了气候,要不要再生一个?不然这教育子女的绝世武功,就浪费了。黄静洁摇头,再生一个太晚,抱孙子太早,不如把这些年的心得,与更多为人父母者分享。于是便有了这本《学习的格局》。

在一片险象环生的陌生区域,最珍贵的莫过于地图手册。这本《学习的格局》,如同一张教育地图,不但指出切实有效的路,还标记了很多隐藏在我们常识中的教育陷阱,能颠覆绝大多数为人父母者的认知。

对于一万小时定律,你一定不陌生。

作家马尔科姆·格拉德维尔在《异类》一书第一次提出了这个概念:天才之所以超凡,因为付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼是任何人从平凡变成大师的必要条件。

家长对“刻苦”更不陌生了,于是很多孩子在高压下勤奋地刷题、重复练习,但结果收效甚微。

错的是“一万小时定律”,还是“勤奋”本身?

作者黄静洁讲了一件让她印象深刻的小事:小儿子练琴。有天,她敏锐地注意到孩子练琴的姿势改善很大,询问原因后,才知道原来小儿子之前的姿势很容易背部肌肉紧张,但是练琴久了,想改姿势几乎是不可能的事。没想到小儿子凭一己之力,做到了。

他查到背部肌肉紧张,跟下颌不够放松有关系,于是自己刻意衔住铅笔练习,居然感受到了背部肌肉微妙的变化。于是他就找到了新的学习方法。

黄老师小儿子在2019年音乐夏令营

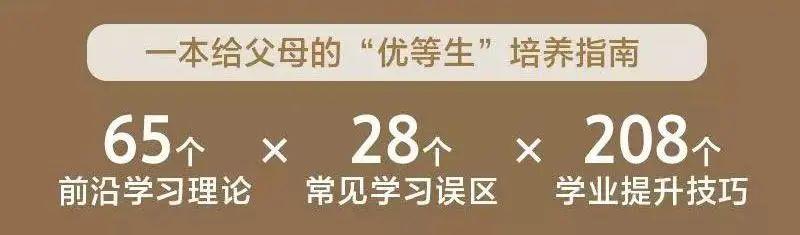

这比儿子学会多少首高难度名曲,都让她感到欣喜。因为孩子已经自主避开了“一万小时定律”最隐蔽的陷阱:无效成功。

这让黄静洁意识到,自己一直以来利用卡普尔教授的“有效失败”概念,给孩子建立起的机制生效了。

“有效失败”概念,是由世界顶尖研究型大学苏黎世联邦理工学院的教授卡普尔率先提出的。优等生付出的努力,在于“有效成功”,选对学习方式和方法,事半功倍;盲目迷信一万小时定律,有可能只是在错误的路上重复千万遍。

除了要用“有效成功”的视角重新看待“一万小时定律”,还有一个关于犯错的错误,是家长们常忽略的:孩子犯错是陷阱,父母不让孩子犯错,是更大的陷阱。

对比卡普尔教授的模型可以看到,真正对孩子有帮助的,不仅是“有效成功”,还有“有效失败”。而当家长盲目追求孩子零犯错的时候,也顺便规避了本来能帮助成长的“有效犯错”。

一旦孩子犯了错误,正是纠正他思维模式的大好时机,让孩子意识到:错误不可怕,改正错误的过程,是孩子触摸到自己力量的过程。

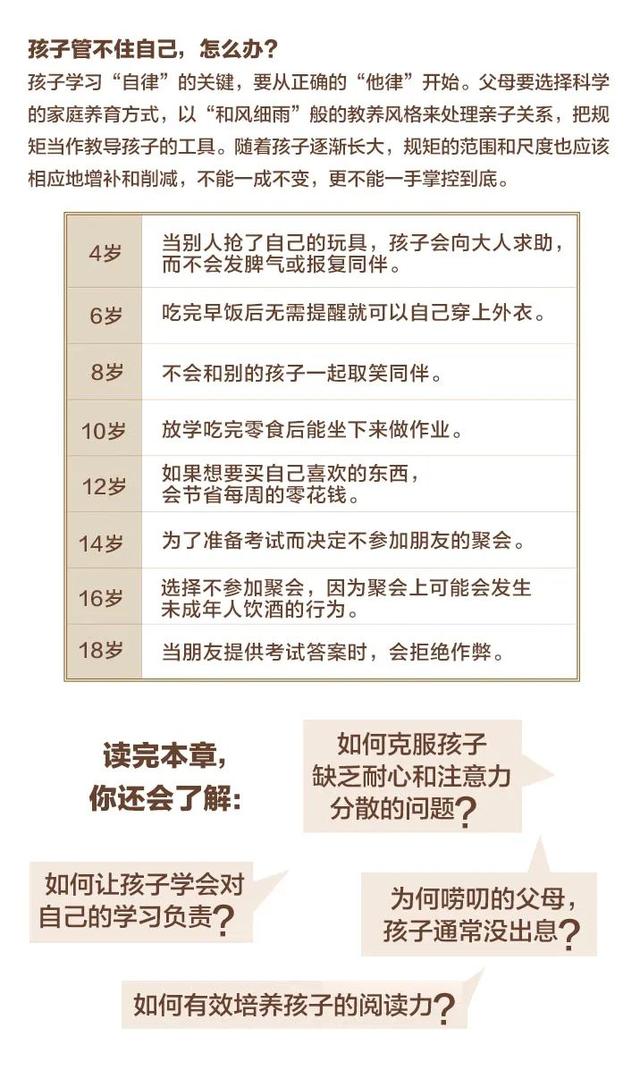

父母对于孩子的种种教育误区,其实是自我的思维困局。

孩子天生不爱学习,除了虎妈狼爸,只能放任自流?

这本书里,黄静洁还为孩子们感到委屈。

家长褫夺了孩子的目标,替换成自己的;拿走了他们对学习的控制权,剥夺了学习的驱动力,最后得出唯有“棍棒底下出成绩”的结论。

21世纪的驱动力来源已经悄悄改变,著名未来学家平克的给出的答案是:自主感、可控感和意义感。

让孩子自主学习的秘密,只需要三步:

一、把学习目标还给孩子,不要越俎代庖,孩子自己制定目标,家长无需替他们上战场,大部分孩子会担负起自己的责任。

二、给予学习可控感。

让五岁孩子读哈利波特,或者十岁孩子研究红楼,都是远超孩子的“就近发展区”的不切实际的目标。只有让他们的目标切实可行,才能真正让孩子做目标的主人。

三、给孩子意义感。

很多家长会困惑,学习本来就是很苦的,哪怕孩子再感兴趣,也很难打破“三分钟魔咒”。

在书里,黄静洁给出了让人眼前一亮的方法,最终引导孩子找到自己为之付出的意义感,才是真正让他坚持下去的动力。

别说小孩了,敢拍胸脯说自己绝没拖延症的大人,估计也没几个。

大家只能战略上藐视它,战术上……?战术上大部分人根本不知道怎么办才好。

对小孩来说,拖延绝对是学习领域的重灾区。

低龄幼童很少有时间观念,家长平时也不注意这方面的引导,直到忽然面临写作业的任务,大人小孩开始鸡飞狗跳。

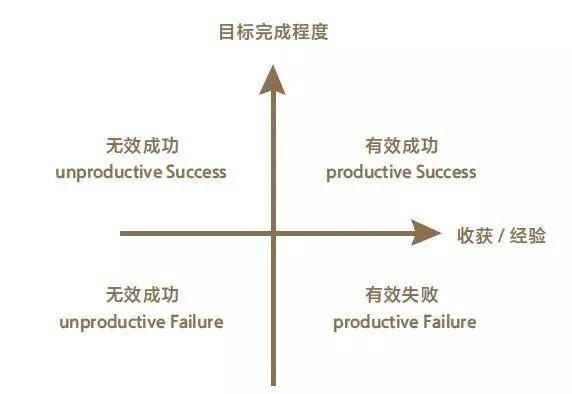

书里介绍了一个非常好用的教孩子管理时间的小工具,就是下图这张可爱的“时间饼”。

黄老师闺蜜女儿(8岁)画的“时间饼”

培养孩子清晰的时间意识,从让他们自主分配一天的时间开始。那些能自主规划课程表的孩子,背后一定有个从3岁开始就让娃画“时间饼”的妈妈。

毕竟让小孩子做到管理自己的时间,非一日之苦功。

未来拼的不是成绩,是格局

你知道吗?职业是有半衰期的。现代科学发展变化太快,有时四年所学知识,刚毕业就惨遭更新甚至颠覆。

现在重要的技能,可能过几年就从就业市场上消失,固态的学习思路,一旦掌握一劳永逸的技术本领,已经一去不复返。

那么真正应该学习的,或者说,无法被时代所淘汰的是什么呢?

能问出这个问题,说明你“学习的格局”已经准备要开始被拓宽了。

答案是“终生竞争力”。它包括:无论孩子面临怎样变动的学习规则,学习环境,都能很快适应的学习适应力,能够尽快适应协作关系并在人群中突出的情商力,还有逆商力、交友力等等。

拿情商力举例,我们都知道情商的重要性,但有时候,连自己的情绪也不能很好的控制,怎么去教育小孩子呢?

这里黄静洁又提供了一个非常清新实用的小方法:叫12345。

1 是看着大拇指,告诉自己我不伤人

2 是我在心里数数深呼吸

3 是讲出感受

4 是找人帮助

5 是我想静一会

这是美国学校给孩子们控制情绪的实用小工具。

因为情商有一个重要的衡量标准,就是能否控制和管理好自己的情绪。有了这个小工具,妈妈和孩子可以一起做角色扮演游戏,这样的训练,对早期培养孩子的自控力,影响是不可估量的。

这本书真的好读又好用

如果不是看到这本书,我们可能根本不知道,用几个小沙漏,就能搞定孩子看电视的难题。

书里讲到,4岁以前的小孩子并不是不想管理时间,而是他们没有时间观念。

为孩子买来不同颜色不同时长的沙漏,就巧妙地让时间“看得见”。

时间变得更直观,沙子流完,电视关掉,干净利落得让人想流泪!原来小朋友并不是不讲道理的啊!

这本书当之无愧为一本“优等生培养手册”,但却完全没有晦涩难读的问题。

条理清晰,结构简单,一本教育类的理论书,居然读出了小说的快感。行文都是大白话,没有故作玄虚的难懂术语,“把最抽象的概念具体的讲给你听”,它做到了。

切实举出实际的例子,毫无保留地祭出全部亲测有效的妙招和小工具,在告诉你“为什么”之后,再教你“怎么做”。

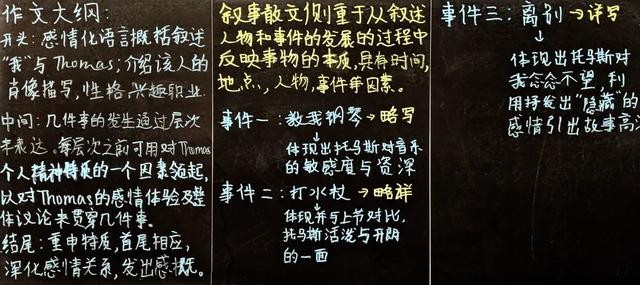

黄老师小儿子的写作大纲。在书中,一共分享了208个提升学业的小技巧,像这样形象生动的例子还有很多

所以,这是一本对新手爸妈无比友好的打怪地图。

当父母这件事,真没有天赋可言,最初,每个爸妈都要承认自己是白纸,面对的还是一张白纸,但不能什么都往上写,也不能一无所知还满脸骄傲。从怀抱里的小生命稚嫩地呼喊你开始,你就是这纸蓝图的构建师。

读完这本书,最大的感慨是,果然:授人以鱼,不如授人以渔。

这本书讲到学习的格局,表面上是拓展孩子“学习”的格局。实际上是帮助父母理清父母视野里对“学习”的误区,指出一条事半功倍的道路,真正拓宽“孩子”的格局。

书里梳理了对孩子而言真正重要的几大学习力,不但阐述清楚它们的重要性,更难得的是,同时也把鱼顺手赠送:很多经过实践验证成功的具体教育方法,也一并附上。

有人用童年治愈一生,有人用一生治愈童年。童年的幸福与否,在于父母“学习的格局”,受限于搭建孩子未来蓝图的工程师本身的视野。