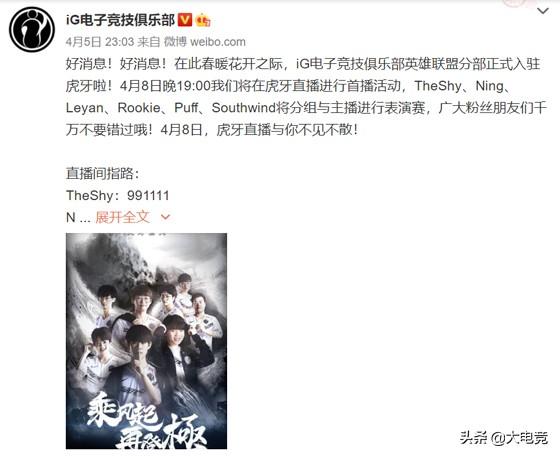

这一次,我想谈谈Tik Tok电子商务的逻辑,以及淘宝为什么杀不死。

从需求角度看用户价值:影响消费决策

无论是过去的蘑菇街,还是现在的小红书,无论是手淘商品,还是现在的淘宝直播,以及微信官方账号、b站、Tik Tok、Aauto Quicker、知乎等平台中的导购,都堪称“消费决策内容”。

影响消费者决策的产品,无论怎么包装,本质上都提供了一个价值:是否能提高消费者决策的效率。

例如:

我之前对此有很多疑惑。后来我想了很久,(可能)终于想通了真相。

用户的消费决策路径分为四个阶段:

动机-品类决策-商品决策-平台/店铺决策

动机是指用户决心在心理账户中开辟一个全新的模块,并愿意为某样东西付费。比如一直用台式机的A,发现身边的朋友都在用笔记本,于是决定也买一台;平时不怎么玩游戏的b,听人推荐了Motion Sen和健身圈的游戏,于是决定买Switch。这就是建立需求动机的过程。

这个建立过程显然是极其艰难的,需要沉重或者长期的刺激。比如大部分品牌广告其实都是在潜移默化的告诉用户:“这件事你要花钱。”也就是所谓消费主义陷阱的构建。其实大部分内容导购平台都做不到这种程度,通常都是各种主流媒体内容。

品类决策就是确定用户满足自己的需求,然后根据自身情况考虑大概的价格和品类。比如买苹果笔记本还是Windows笔记本?大概价格是多少?

商品决策是指买哪个品类,买哪个商品。比如我决定买一台5000-10000的MacBook。Pro和Air哪个版本更好?

这两步中的很多因素都依赖于相对理性的分析和判断,所以“种草”的内容就变得重要了。小红书大多着眼于这一点,一些偏向评价的淘宝直播、短视频、长视频也是如此。

相对来说,商品决定更能影响空,因为它是基于商品的特性,是一种供给逻辑;品类决策对空的影响可以不大,因为是基于用户需求,是需求的逻辑,很难做到。

最终平台/店铺决策是决定在淘宝还是JD.COM买,在哪个店铺买。调查的要素是:

回到前面的问题,在前三种用户心智下,我们影响的消费决策有哪些?

例如,在购物的过程中,这些特定的场景可能会出现:

所以从这个角度来说,其实所有原来的电商平台的心智场景,无一例外都落在了消费决策的转变上。这种转化的效率就是导购的本质。

再强迫用户留在这里“购物”就没多大意义了。就像用倒计时让用户停留在页面上,用签到拖用户打开产品一样,只是数据繁荣而已。

比方说我们做了一个巨人垃圾个性化推荐的导购产品,把用户的留存时间提高到每天3小时,但仍然没有产品击中用户,没有转化,用户的留存就没有意义了。

另一方面,如果用户心中有10个潜在需求,而我们在3分钟内击中了8个,用户仍然会高效转化。

用户不会因为在这里停留的时间长短来决定是否购买某样东西,仍然会考虑自身需求与商品描述的匹配关系。会不会购物时间长,用户订单多?也会出现,但更容易被影响的原因是:需求是假的(冲动消费),表达是假的(虚假宣传)。

说到这里,还是回到那句话:消费决策内容,要提高用户的决策效率。

短视频和直播对消费决策的影响有限。

短视频和直播作为消费决策的内容效率最高吗?答案是:不一定。

短视频可以提高决策效率,最有效的情况是图文无法呈现的情况,比如美妆的效果,家居装修的多视角观察等等。提供的信息量大,用户更容易做出决策。

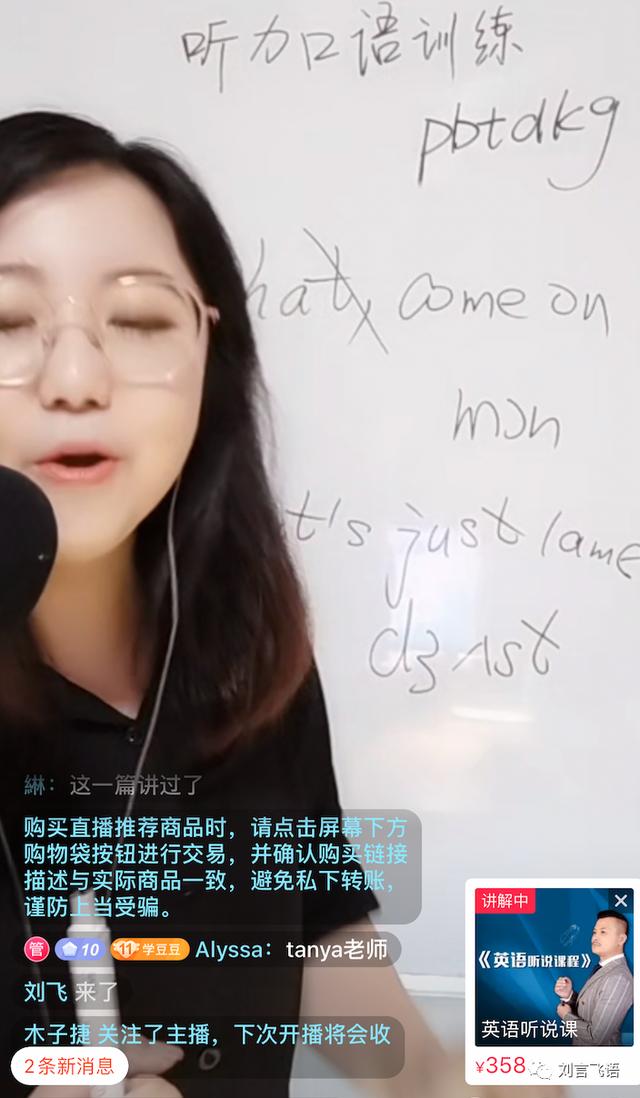

我看到有些课程在直播,有些老师会讲一些片段,让观众对老师和课程的水平有一个直观的体验。其实这是线下教育培训中常见的试听课。这样可以影响“商品决策”,效果很好。

还有一个就是亲自展示食物制作过程的直播,会让观众认可食物的品质。某种程度上也能影响“商品决定”。

有些直播讲的是房车的内部结构和功能,这个也很适合视频展示。可以算是图形表达的一种提升。是品类决策还是商品决策。

但是,在更多的场景下,视频形式并不一定比图形形式更高效。

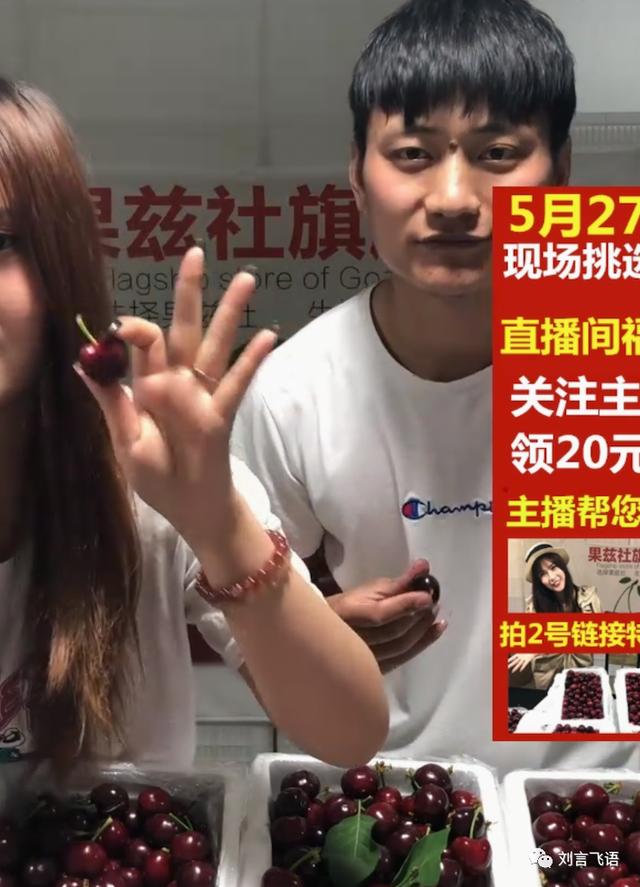

比如最近的樱桃季,很多直播都在说樱桃。但是,你会发现,大部分都是在尴尬的聊天,因为樱桃的关键决策点在于味道,而味道很难用视听来呈现。绝大多数主播都在不停地吃东西,谈论甜香,少数主播几乎不谈产地,解释下一个产地的特殊性如何影响樱桃的口感。

口味是“商品决定”,我怀疑它的影响程度。此外,平台/商店的决策只能受到优惠折扣的影响。

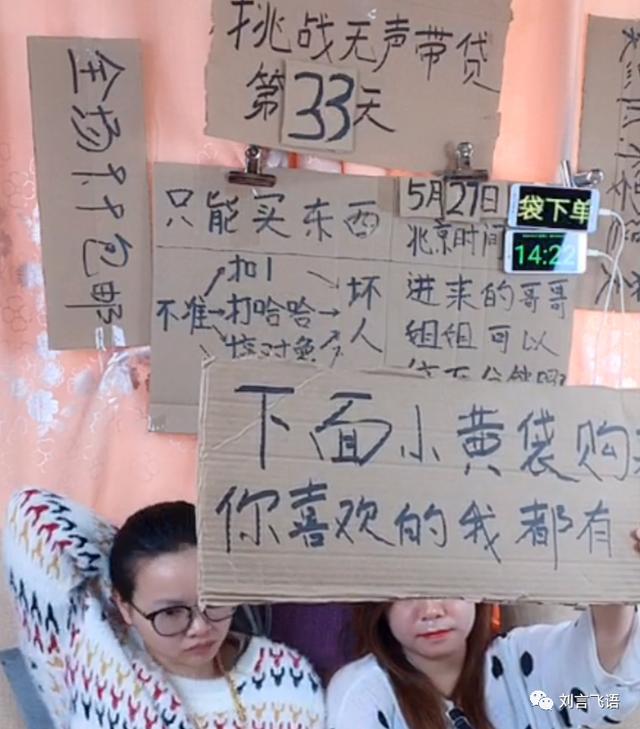

目前Tik Tok上大量的直播导购都比较粗糙,甚至毫无价值,根本影响不了用户的消费决策。比如最近无声的发货很常见,对决策没有影响的价值。用户无非是求新,刚看到而已。

其他复杂的功能,比如数码产品,除非外观和使用方法需要视频呈现,大部分参数和性能其实都可以用图文来呈现,效率更高。

我之前提到过,图文呈现大部分信息的效率更高,因为获取更快(读一行字听一行字对比),你可以自由把握获取速度(跳读、粗读、细读)。

比如搞笑类、生活类、舞蹈类短视频的橱窗商品转化率其实很低(其实优酷时代就尝试过)。

为什么转化率低于“好货”之类的产品?两个主要的:

相比直播,如果解决了第二个问题,主播还是会强调功能特点,做非常专业的讲解。但它也解决不了第一个问题:主播推荐的产品不一定会影响你的消费决策。这也导致了目前推荐的绝大多数产品要么在低客单价下容易转化(冲动消费的概率增大);要么就是一个非常通用的日用品和食品,尽可能的匹配大多数人的。

另外,一旦是标准品,在消费决策中影响品类决策和商品决策的意义不大,需要影响用户的平台/店铺决策。直播方式还是最传统的:全网最低价。这和拼多多的100亿补贴逻辑,和什么值得买和Yitao.com的比价逻辑之间没有优化和创新。无论主播是直播还是图文形式,用户价值都是一样的。

总结一下,个人觉得直播的价值和判断如下:

1)如果影响到用户的“商品决策”。一些适合详细视听叙述的类别,效果不如精心制作的评测视频(比如手机);一些功能简单的产品,很容易突出产品的特色,还不如短视频和图文内容(比如美妆、食品)。

2)如果影响到用户的“平台/店铺决策”,如前所述,就变成了“低价渠道”。直播不一定是好的渠道形式。例如,某微信官方账号获得了与李佳琪相同的最低价格。其实,在不影响用户商品决策的前提下,在微信官方账号里查货、做判断,比在直播间里等着一个一个谈货更有效率。

3)有朋友会提到,直播电商的本质是一个“消磨时间”的场景,就是购物和购物。用户不是很看重效率。所以流量会稳定,转化率低,这也是未来的主要入口。

但是,我们还是要拆解一下这个“消磨时间”的意义。如前所述,用户期望“遇见”合适产品的购物心理或消费娱乐内容的心理是不同的,只是因为他们认为李佳琪的言论很有趣或看到男人涂口红很有趣。前者有机会转型;后者要回答一个问题:用户为什么不看搞笑视频打发时间,而是看电商直播?本质是一个寻找另类体验的过程。

个人认为前者的心理场景非常有限,尤其是在短视频产品中,心理迁移的成本会比较高(我是来找乐子的,那我为什么卖东西?对于后者来说,既能留住用户的消磨时间,又能影响消费决策的能力真的不多见。

新的内容载体不能完全取代旧的内容载体。

再补充几句。前几天看到半佛写的一篇很好的文章,里面有很深的体会。大意是,把视频和文字放在对立的根上是不对的。

一方面,很多视频的核心价值是文案;另一方面,很多信息的传递效率,文字总是高于视频。这样一来,视频只能切走一部分内容流量。

直播也是如此。电商直播之后,莫名其妙地变成了和更早的社交电商、社区电商一样的风口,甚至经常听到声音,说这是未来购物的主要入口。但本质上,直播电商做的事情,蘑菇街上的小红书不都做了吗?有什么值得买的?你没做过吗?只不过换了个皮,看客也不认识。

抛开用户的需求和价值观只专注于载体,是刻舟求剑。(此成语由方_龚老师提供,非常到位。)

所以,当这一阵风吹来,直播电商干脆把导购的部分流量入口和价格低的部分渠道流量入口砍掉,剩下的所谓“消磨时间”和陪客也就消失了。以图片和视频形式出现的导购内容依然会永存。

电商不仅仅是流量生意。

正如我们上次谈到的,流量有其适当的转换场景。差的转化场景是流量B的一个广告被强制在流量A上,意义不大。

不同的流量有其最合适的商业价值。可以说社交场景覆盖范围最广。在社交场景中,不仅可以交流内容(图片、视频、朋友圈、微信官方账号),还可以交流购物(导购、群)、交流游戏。所以转换效率很高。

大部分流量的商业价值并没有完全覆盖。就像卡车一样,最合适的商业模式是运输货物,不是因为人不能被运输,而是因为人的效率低。

在Tik Tok娱乐和消磨时间的场景下,购物当然不是不能转化,但转化效率不一定是最高的。是广告成本最低的转化方式,不一定是最好的商业模式,但不代表一定是最差的商业模式。

感觉,做工具->:做内容/社区->:做电商或者做社交,这种心态简直是每一个以工具起家的新兴巨头都必须尝试的。从Tik Tok积极探索电商的角度来看,更像是在遵循这个公式,而不是认可比广告更好的流量转化逻辑。

退一千步讲,假设电商直播是真正的风口,打我脸。以后大部分人都会去直播做消费决策,流量转化效率惊人。那么,Tik Tok有足够的能力做好电子商务吗?

据说在Tik Tok,做电子商务的信心度非常高。相信只要有足够的流量,淘宝就会变成仓库,变成供应链,价值就会减弱,就会退居二线。到时候,企业不会都向流量低头。

但电商远不止是流量生意。

我的观点是这样的:电商不是像社交那样很单薄的工具产品,流量(用户节点数)代表一切;是需要运营的厚服务。

一旦需要运营,积累长期的产品和运营,就会有足够高的壁垒。这个屏障很难被交通淹没。我有这种感觉是因为我在滴滴工作过,体会很深。

比如滴滴的乘客端,核心要求是“交易确定性”和“服务稳定性”。

交易的确定性很简单,就是乘客在打车的时候,要尽快把订单发出来,并且给出明确的预期,保证真正的取车时间不会和预期相差太大。

但是这三个要求都不是那么容易达到的。比如尽快发一单,似乎就能招到更多的司机。其实司机密度高不一定是好事,司机收入会受到挤压,所以要保证数量上的平衡;仅仅保证量的平衡是不够的,还要保证空条件下的平衡,比如某个区域的平衡,某个时间段的平衡;如果只是平衡的话是不行的。还需要考虑订单将如何影响整个平台,即使它被发送给距离相同的司机,以及哪一个对平衡的影响最小......................................................................................................................

这只是乘客端的交易问题,还有服务问题,更大的问题。另外,司机端还有一大堆管理问题,不比乘客端轻松。

结果是,虽然舆论对滴滴的评价不好,但是在对比了大量新的网约车平台之后,要么是其他平台的乘客发现体验很差,司机发现赚的钱太少;要么其他平台持续亏损,在乘客体验好评,司机收入赞不绝口的前提下,达不到滴滴的运营效率。

电商也是如此。首先,自建电商平台作为流量平台并没有太大优势。比赛种类繁多,执行力已经超强。经过几年的努力,商业运营体系、平台治理、服务体系都处于需要努力的状态。

其次,把流量和后续步骤(交易、服务、物流、售后等)分开,流量不一定是最重要的部分。).消费链条很长。用户“看”的不是订单,更是决定消费哪个品类、哪种商品、哪个平台、哪个店铺的决策链。它需要一个生命周期的运作。在这个过程中,商家的业务能力是由平台提供的。

如果商家发现,虽然作为广告平台,但是曝光的效果不错,那么,消费的每一个环节效率低,成本高,只要没有工具和能力,就不愿意有深入的合作。再比如,很好理解:网约车司机选择哪个平台,是看哪里收入高且稳定,管理合理,乘客态度好,而不是乘客最多的地方。前三个要素都是关于平台的运营能力。

虽然我对电商这一块不是特别全面的了解,但是也和几个行业品类的产品和运营有过交流。如果经营理念可以通过快速挖人来解决,那么作为基础设施的长期建设就不是一件容易的事情。

我相信字节跳动的组织能力。但是回到我之前提到的问题,成本收益真的成正比吗?如果你低估了电商的壁垒,低估了成本,结果可能是对电商的全链路建设过度投入,发现ROI不成比例。

先说说吧。总的来说,如果Tik Tok(字节跳动)/a auto quickless想成为电子商务,它仍然需要回答几个问题: