父母和孩子是世界上最亲密的人,但奇怪的是,在很多家庭里,父母和孩子的关系并不亲密。

为什么最亲近的人不能亲近?也许我们可以从父母和孩子的日常生活中找到一些答案。

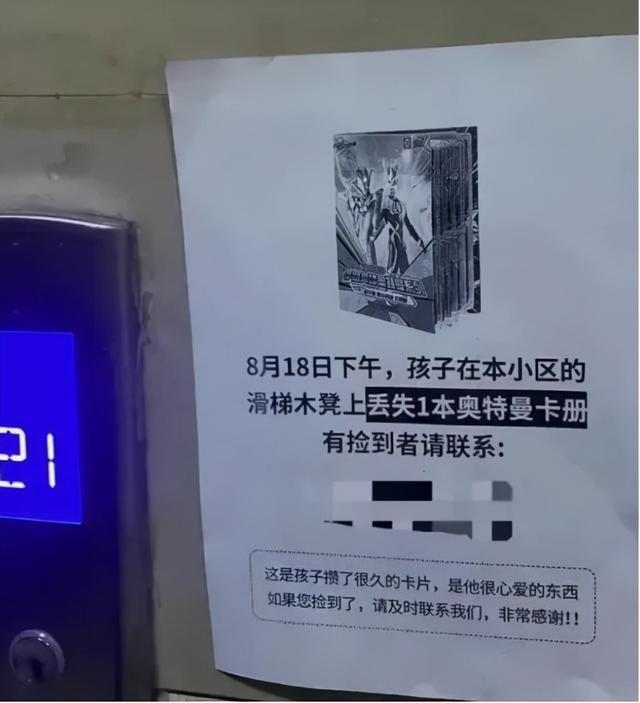

在楼道里找东西的通知

前不久,有网友Po出了一张在楼道里找东西的启事。

寻物启事上印着一本奥特曼卡书,上面写着:8月18日下午,孩子在本小区滑梯的木凳上丢了一本奥特曼卡书。如果找到请联系XXXXXXXXX。

文末有两行小字,强调这是孩子保存了很久的卡片,是他非常喜爱的东西。

我看了那么多东西——寻人启事,只有这一个震撼了妈咪的心。

在许多人眼里,这只是一本机动奥特曼卡片书。丢了就丢了。大不了再给孩子买一次。花时间和精力在世界各地张贴通知为你的孩子寻找东西是值得的。

这就是这个通知的可贵之处:对孩子的尊重和理解。

对其他人来说,这是一本普通的机动奥特曼卡片书,但对孩子来说,这是保存了很久的心爱之物,寄托了太多的情感。

因此,父母愿意张贴告示,帮助他们的孩子找到像他们丢失了贵重物品和心爱的宠物一样的东西。

这份寻物启事,不仅仅是寻找丢失的东西,更是父母对孩子的爱。这种爱不是把自己的想法强加给孩子,而是像好朋友一样和孩子站在一起,带着尊重和理解。

尊重和理解对孩子有多重要?

虽然我们的父母早就达成了尊重孩子的共识,但现实生活中第一次能理解和尊重孩子的人真的不多。

妈咪之前在知乎上看到一个帖子。一个中学生用攒下的零花钱,设法和心仪的鸣人在一起。

结果有一次回家,发现28个手办已经被我妈发了10多次了。我一着急,他就跑来质问我妈。没想到得到的只是父母淡淡的回答:“你都这么大了,还玩什么玩具?”

一气之下,他把父亲珍藏多年的茅台酒全倒了。

我不知道孩子的行为能否赢得父母的尊重和理解,但可以肯定的是,父母已经在孩子的心里种下了一根刺。

对于一些父母来说,教育是自上而下的,父母带头,孩子跟着。在教育的过程中,孩子的想法和感受并不重要。重要的是“服从”。

但他们往往忽略了,孩子不是父母的附属品,他们是独立的人,有自己的思想、情感和思维方式。

往往父母越是希望孩子按照自己的想法走,孩子就越喜欢和父母对着干。

教育的本质不是让孩子成为父母想要的样子,而是引导孩子成为父母想要的样子。

尊重和理解孩子,认真倾听孩子的想法,用平等的方式和孩子沟通,这才是育儿教育应该有的样子。