近日,新京报记者从人民出版社获悉,由袁隆平院士生前亲自审定的权威画传《袁隆平画传》已由人民出版社出版发行。

本书作者新担任袁隆平院士助理已有25年。从袁隆平院士生病住院到去世,一直陪伴着她。“袁隆平院士,以非凡的意志力,在过去的岁月里,不畏艰难险阻,追求杂交水稻;而面对生老病死带来的痛苦,他也是默默承受,从不抱怨,表现得从容淡定。”新在接受新京报记者专访时表示。

谈及袁隆平去世时长沙几十万人送行的场景,新叶韵说,“一个人每顿饭都能吃到,这算什么恩情?所以他的死刺痛了中国人的心。“希望后来者从袁隆平院士身上获得永恒乐观、勇往直前、永无止境追求的非凡力量,学习他的科学精神、忧患意识和责任意识,继续完成袁院士未竟的事业。”

谈《袁隆平传》

“真实反映他对事业、责任、人生的态度”

新京报:你是从什么时候开始创作这本画册的?

新:2010年,我采访整理了袁隆平的口述自传。这是袁院士第一次全面回顾自己80年的人生历程,介绍杂交水稻的研究和栽培过程。它提供了许多鲜为人知的史料,因其真实性而受到大家的欢迎。我想每隔几年为他编纂出版一本纪念集。

十年前,我出差在机场偶然发现了一本书《宋美龄传》。虽然人和事都过去了,但传记中的人物依然历历在目。我深受震撼,于是想到要为袁院士出版这样一部传记。长时间工作压力大,所以这个想法在心里埋了十年,但是我注意积累照片。

袁院士家里有六个兄弟姐妹。他的真实出生日期是1929年农历七月初九,但他在登记身份证时弄错了,写的是1930年9月7日。所以一个是真正的农历生日,一个是阳历中错误的身份证生日。袁院士每年都会过两次生日。

2018年,按照习俗,是袁院士的米寿。农历生日那天,我按照自己的想法,为袁院士做了一本相册送给他。他当时很惊喜也很开心,也是这本书的原型。我继续加工画册,做了样书,在公历9月7日生日那天送给他。

过去,我们一般从创新精神和科研奋斗的角度来评判科学家的科研工作。这本画册中有两点引起了袁院士的注意。第一,他对农业、农村、农民的关注,对粮食安全的担忧。二是展现了他在国际交往中的风采。他大概觉得很到位,所以很喜欢。

有了这些基础,我开始提炼内容,补充和优化。2019年9月,袁隆平院士获得共和国勋章。本书以此为终点,以袁院士的成长经历和研究工作为主线,以图文并茂的形式分为16个板块,讲述他90年的不平凡人生,展现他在科技研究上取得的巨大成就和最终为解决中国人的粮食问题、保障世界粮食安全做出的重要贡献,以彰显这位胸怀宽广的科学家“发展杂交水稻造福世界人民”的伟大事业追求。

新京报:袁院士对图传提出了哪些修改意见?

新叶韵:我在这本书上花了很多心血。我前后修改了七稿,约600张图,24万字。袁院士亲自审定了稿件的大部分内容,并于去年5月20日写了委托书,同意由人民出版社出版。

今年年初,出版社出了样书,我马上寄给了他。他提出修改意见,希望补充他在国际水稻研究所的合作研究,以及他作为联合国粮农组织首席顾问在印度、缅甸等国的咨询和指导。我得到他的意见后,马上收集并补充了这部分信息。

我为袁院士工作了20多年,特别觉得通过真实的素材来呈现他的一生,是一种很好的视觉和立体形式。比如他在国外的工作可以用文字描述,但是人们很难了解他真实的工作状态,所以那些照片就非常珍贵。不仅如此,你还会看到外国人的尊敬、崇拜、感恩等等。他的成就不仅造福中国人民,也造福世界。他的奉献,他的无私,他成功后的喜悦和解脱等等。照片表现出丰富的表情,却更能让人感受到他对事业、责任、人生的态度。

不幸的是,今年3月,袁院士在三亚摔了一跤,此后一直在医院治疗。从此,他再也没有握过笔,我也没能在样书上得到他的签名留念。

谈中国人民对袁隆平的告别

“一个为国家和人民服务的人将被永远铭记”

新京报:今年5月22日,袁隆平院士逝世,长沙空千人送别,高呼“袁爷爷,一路走好!”你认为这反映了中国人的什么样的情绪?

新:袁院士逝世后,长沙十里长街为袁院士送行的场景。每次看到这些视频,我都破涕为笑。

那一天,长沙人自发走上街头,有的甚至来自外地。场面震撼,令人动容。为什么一个人的离开会引起这么大的震惊和悲痛?因为大家对他都有很深的感情。

一位70岁的农民周秀英带着家人来为他送行,他说:“当我们知道他走了,我们一定要来为他送行。我们种地,对他有感情。“年轻人可能不会像老年人一样感受到饥饿的滋味,但当他们能吃饱饭的时候,他们能像父母一样感受到袁隆平填饱肚子的恩情。所以他的死刺痛了中国人的心。

在传记中,有六页是袁院士的兄弟姐妹,标明了每个人的生卒年。以前袁院士和他活着的五个兄弟的底面是空白色的。令我心痛的是,我不得不在空空格处填上袁院士的生卒年,填上2021年。我很长一段时间都无法接受他的离开,相信很多人也有同感。袁院士去世后,有人写了一副挽联《我们抵挡不住潮水,但我们永远记得灯塔》纪念他。天空中有一颗编号为“8117”的小行星,名为“袁隆平星”。现在的袁隆平已经变成了耀眼的明星,他的人生已经定格为一座灯塔。一个为国家和人民服务的人将永远被铭记。

新京报:今年11月15日,袁隆平院士骨灰安放仪式在湖南长沙举行。为什么花了几个月?

新:袁院士去世后,安葬问题受到多方面的影响,其中包括安葬地的选择,他曾经工作过的安江、怀化和家乡江西都提出了强烈要求。经过家人的多方考虑,他选择葬在长沙,这个他生活最久的地方。“满城花,只为躺一人饮”,长沙的确是一座有温度的城市。

谈袁隆平的遗愿

“生命的最后一刻,他还在问杂交水稻试验田的产量是多少,记忆里只有杂交水稻。”

新京报:袁院士有没有留下遗愿?

新: 在他生命的最后阶段,他已经把生死置之度外。杂交水稻是他的灵魂,他就像杂交水稻的精神图腾,超越生死。他完全沉浸其中,不受外界干扰。无论是昏迷时的喃喃自语,还是清醒时的些许嘱托,都离不开杂交水稻。

躺在病床上,他详细询问与杂交水稻相关的每一个细节,关心气温、天气、播种、制种情况。他会说“有个会议要开”,“有几点需要注意”...把身边的人分类,给每个人分配任务。我还拉了微信群按要求传达给你。

有一次康复医生走后,突然说,扶我起来,我要宣布一个重大进展。他高兴得像个老顽童,我们期待着,说:“袁先生,请先做个预公告!起来正式宣布。”当然,他没有宣布什么,但是他能感觉到他一直沉浸在杂交水稻的世界里。

今年4月下旬,袁院士突然提到退休。他说他要做一份报告,让我来写。后来他说我会写“因身体原因不能继续工作,申请退休。”一遍又一遍,说了好几遍。

他真的累了。在生命接近尾声时,他没有谈论疾病,而是提出退休,因为他无法继续工作。在此之前,他从未提出过退役。袁隆平院士的夫人邓泽也说,袁院士最后说:“杂交水稻还没吃完,我就要退休了。”生命的最后一刻,他还在问杂交水稻试验田的产量是多少。他心里只有杂交水稻。

谈在袁隆平身边工作25年

“他严谨的工作态度对我们产生了潜移默化的影响”

新京报:你是什么时候开始和袁院士合作的?

新:1996年以前,我在湖南省农业科学院办公室工作。我当时三十岁,我以为我可以为杂交水稻事业尽一份绵薄之力。姑且称之为我的事业吧。于是,我写了一封推荐信,通过袁院士的夫人邓泽先生交给了他。

巧了,袁院士的生日是9月7日,我是9月6日。我觉得有一点缘分。袁院士笑说,九月七日是个错误,其实是农历七月初九。我说就算我错了,我也错了。就这样,我给袁院士做工作秘书,直到他去世。

工作关系上,他是我的领导,我为他服务。但其实我们也是老师,也是朋友。我觉得他是我的人生导师,指引着我一步步成长。

新京报:他平时严格吗?

新:袁院士从来没有对我们提出过明确的要求,但他严谨的工作态度潜移默化地影响着我们。

做他的助手,我希望自己有三头六臂,快速高效,有高度的责任感和敬业精神,做一个完美主义者,更加严谨不出错。你不这样做,就服务不好他。有时候袁院士会和核对哪方面的资料,所以我得赶紧把它叫出来。

生病前,他精力充沛。除了睡觉,每一分每一秒都有事情要占据和填满。他很有效率,没有浪费他的工作或娱乐。他说五分钟教会一个人游泳,我这个旱鸭子就敢下水了;他说现代人一定要懂外语,懂电脑,会开车,所以我是个学车比较早的人。像他的父母一样,他不断地引导我们。2000年左右,我跟袁院士说,我想做他的学生,继续学习。他很支持我,给了我一个问题“有志者事竟成”。后来在他的鼓励下,我读完了硕士和博士。

新京报:袁院士在日常工作生活中是一种什么样的状态?

新:袁院士经常被说成是农民,因为他在地里干活,但我不这样认为。他是一个真正的学者,一个脚踏实地的科学家。他穿西装很帅,这是他的气质决定的。

袁隆平院士视察杂交水稻。

他幽默又乐观。他经常说几个英语单词,他会发明很多新单词。以前,他抽烟上瘾了,就说“抽饿了”;你不说“你多大了?”然后说“你多大了?”他翻译的《青春几何》让我们捧腹大笑。

前几天袁院士的夫人邓泽先生问我,袁先生生前用得最多的词典是什么?我说是英汉词典,很厚的一本被他撕了。他经常说英语是用来激活大脑,锻炼记忆力的,还会经常考我们。他学习和使用能力很强,眼光超前,但对微信和移动支付的新技能不感兴趣。他的注意力集中在杂交水稻上。

新京报:袁院士有什么熟练的电子产品吗?

新: 袁院士从来没有时间玩手机。最好的播放器是电子计算器。电子计算器对他很有用。无论在办公室,在家,还是出差,他都寸步不离,随时随地都要计算水稻的产量。比如水稻取样后,他要通过有效穗数、每穗实粒数、千粒重等产量构成因素的数据来计算水稻的理论产量。当水稻还在田里种植的时候,袁院士已经有了一张产量图。他算的最多的就是开发多少面积,增产多少,养活多少人。

有时候他报数字和操作符号,我就按数字键和符号键,中间调整数据。我意识到所有的数字背后都有他严谨的逻辑演算,我能理解他满满的希望和期待。袁院士常说,我不懂政治也不懂经济,但他算出了水稻的产量,却有政治和经济在里面。

谈袁隆平精神

“个人的升迁与国家的命运紧密相连,民族意识根植于心”

新京报:我们应该向袁隆平院士学习什么精神?

新叶韵:首先是对职业和事业的态度。作为科学家和育种家,他追求极致和更高的产量,永无止境。众所周知,袁院士生前有两个梦:第一个是草下乘凉的梦,第二个是杂交水稻覆盖全球的梦。

他梦见“稻子长得像高粱一样高,穗长得像扫帚,谷粒像花生一样大。我和我的助手会在稻穗下乘凉散步……”这个诗意的梦,其实是袁院士对粮食高产的无尽追求。不管事情怎么变,我在袁院士身边,总是听到他说“高产,更高产”,然后他又提出“超高产”。“高产、更高产、超高产”是育种家永恒的追求。

他曾经说过,“我是一个从小就热爱跳高的人。现在做科研就像跳过一个高度,新的高度在等着你。“科技进步永无止境。以前社会上有一种声音,说现在生活条件好了,粮食不需要高产,一个人一顿饭能吃多少?但袁院士一直很清醒。他说“我绝不会以牺牲产量为代价追求高质量”。试想,没有高产的支撑,如何追求产量之外的其他需求?

去年疫情期间,关注疫情成为重中之重。但是袁院士关心的是粮食问题。他让我联系报社,发一篇文章,“大力推广超级杂交水稻,为国家增产粮食一百万吨。”它启发人们一方面重视疫病的防治,另一方面重视生产,重视和加强粮食生产。当时一些国家禁止粮食出口,加剧了世界粮食的紧张气氛。袁隆平院士的声音让所有中国人放心。此后,他再次提出双季稻亩产3000公斤的“3000公斤工程”,就是应用第三代杂交水稻的新成果,使双季稻亩产达到3000公斤。长期以来,他高瞻远瞩,把中国的粮食安全作为一个重大关切。

袁院士个子不是很高,但在我眼里是个厉害的人。他心胸开阔,对这个世界充满了爱。俗话说,世界上还有饥饿的国家和人民。这就是为什么他坚定不移地追求水稻越来越高的产量,他提出了“发展杂交水稻造福全世界人民”的思想。

二是他对社会的责任感和使命感。他将个人的升迁与国家的命运紧密联系在一起,将民族意识根植于内心,使generate发挥出非凡的力量。袁院士逝世后,总书记强调,我们对袁隆平同志最好的纪念,就是学习他热爱党、热爱祖国、热爱人民的高尚品质,学习他坚定信念、矢志不渝、勇于创新、朴实无华的高尚品格,学习他以祖国和人民的需要为己任,以报效祖国和人民为己任,把一生献给田间地头、脚踏实地撰写科技论文的崇高风范。

三是袁院士对生死的态度。从他生病到去世,我一直陪在他身边。他极其乐观和坚强。随着他的病情越来越严重,我们也很难听到他说什么是错的,什么是痛苦的。他展现给我们的永远是他良好的状态和乐观的心态。他以非凡的意志力,在过去的岁月里,不惧杂交水稻追求中的艰难险阻;面对生老病死带来的痛苦,他也默默承受,从不抱怨,表现得从容淡定。

我在他身边工作了25年。一开始我不明白为什么媒体报道他总是把重点放在关于杂交水稻是怎么研发出来的部分。后来才明白那段经历太难了。这是一个挑战权威和经典的过程,需要极大的勇气。当时有人认为袁隆平是个疯子,甚至有人说他是个科技骗子。他顶着巨大的压力,冒险进入禁区,从水稻雄性不育的研究课题入手,坚定了培育杂交水稻的信心。经过九年的努力,他终于成功了。

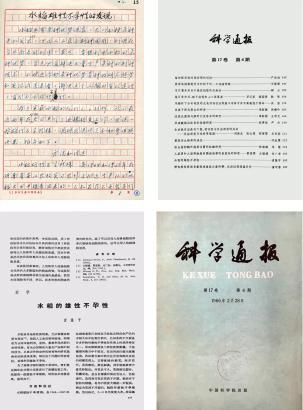

袁隆平论文手稿及《科学通报》1966年第17卷第4期封面、目录及论文发表页。

了解久了,知道袁院士是个“不安分”的人,身上写着标新立异、好奇、永不满足等符号。这成了他生活的惯性,不畏艰难困苦,乐观面对现实。

新京报:应该如何继承袁院士的遗产?

新[/s2/]:希望后来者从袁隆平院士身上获得永恒乐观、勇往直前、永无止境追求的非凡力量,学习他的科学精神、忧患意识和责任意识,继续完成袁院士未竟的事业。

新京报记者何强校对刘悦受访者供图