“欢迎光临,进门请扫码下单。”在北京一家大型连锁牛肉面馆,贝壳财经记者一进门就被告知需要扫码点餐。

这家牛肉面店位于几栋写字楼附近。说到午饭,很多白领都来吃,但是一个难求。与顾客数量形成鲜明对比的是店内服务人员的数量。除了一个人负责回收碗筷,几个人负责上菜,店里其他员工和顾客基本没有交流。大部分员工要么忙着搬货,要么忙着卖单。餐具、纸巾、基本调料等物品。被放在餐馆的一个角落里,供顾客自己使用。大餐厅没有菜单。进门后,几乎所有的消费者都心照不宣地拿起手机扫码点餐。

这已经成为很多餐厅的常态。

近日,新京报贝壳财经记者就之前引起广泛关注的扫码点餐问题进行了实地调查。贝壳财经记者在实地调查中发现,在商场和大型连锁餐厅,扫码订餐过度获取个人信息的现象依然存在。此外,还有一些现象,比如订餐前关注微信官方账号,查看完整菜单前添加员工微信,只提供扫码订餐等。

一点餐小程序技术提供商告诉贝壳财经记者,在小程序后台,商家可以随意选择信息请求的程度。“即使得不到手机号、地理位置等信息,依然不影响客户下单”。既然如此,为什么商家会过分索要手机号、位置等个人信息?据一些技术提供商介绍,几乎所有使用扫码订餐小程序的商家都会提出后续营销需求,而自己的公司不仅提供订餐方案,还提供一系列精准营销策略,包括向消费者征求授权做用户画像,根据用户画像精准推送营销信息。

对此,有律师向果壳财经记者表示,消费者在扫码点餐时被迫过度授权个人信息,侵犯了消费者的公平交易权和自主选择权。商家在收集消费者个人信息时,应当明确告知,并对个人信息予以保密。当消费者明确拒绝时,商家不得向其发送商业信息。

今年2月,上海市市场监督管理总局发布了首个《餐饮行业扫码点餐指引》(以下简称《指引》),明确提出餐厅不仅要提供扫码点餐,而且不得通过扫码点餐强制消费者关注餐厅微信官方账号。同时,在订购时,商家不应强制或过度主张权利。2021年3月,中消协发布通知:扫码点餐不得成为“选择题”。2021年12月,腾讯向小程序开发者发送了一份关于“扫码关注微信官方账号,订餐”自查的通知,明确提出从2022年1月17日起,限制非法微信官方账号通过二维码开通微信官方账号。

扫码点餐的“乱象”依然存在。过度索取权力的背后,构建用户画像的精准营销

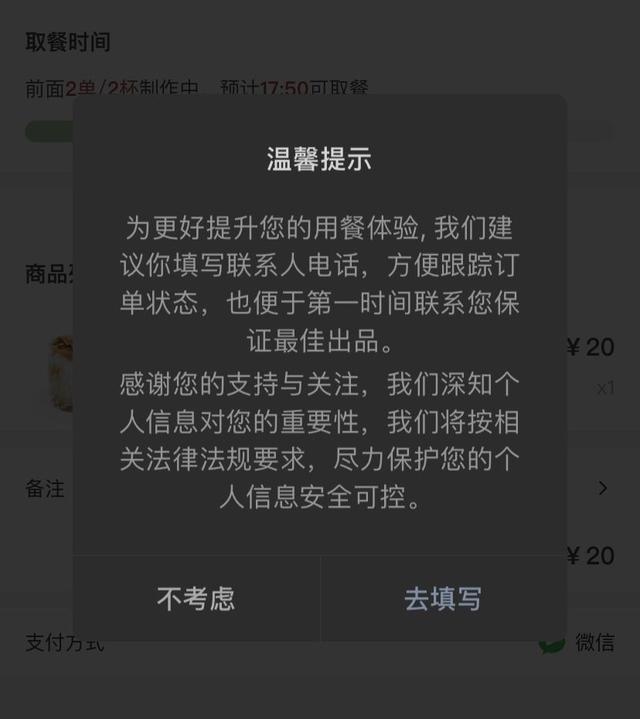

温馨提示:扫码点餐,点餐强制授权,餐厅无纸质菜单,删除个人信息流程复杂,授权信息被用于后续营销。......

贝壳财经记者在上述连锁牛肉面馆发现,消费者点餐必须将个人手机号、位置信息、微信昵称、头像授权给小程序,手机号需要短信验证后才能使用。如果消费者选择“允许”授权,根据第三方用户信息授权说明,则意味着消费者默认同意该餐饮品牌小程序的隐私政策。果壳财经记者在查阅隐私政策时发现,订餐小程序开发者可以收集和处理的信息包括用户的微信昵称、头像、位置信息、手机号、相册权限、麦克风权限、相机权限,甚至微信运动步数、发票信息等。对于获取的信息,隐私政策显示,开发者对信息的保留期限是“为达到处理目的所必需的最短时间”。此外,隐私政策显示,消费者如欲查阅、复制、更正或删除个人信息,可联系提供的手机号码。

图说:上述牛肉面店隐私政策的内容。

记者登录后,根据隐私政策拨打预留电话号码,想删除个人信息,但接电话的人没有删除信息的权限。随后记者联系了餐厅的经理。经理说隐私政策中预留的电话信息没有及时更新,餐厅可以提供人工点餐服务。此外,餐厅经理一再强调,小程序收集的个人信息仅用于点餐。

对于保存的手机号等信息,店内另一名员工告诉记者,“后续主要用于营销”。比如店铺推出优惠活动,就会短信通知消费者前来回购。

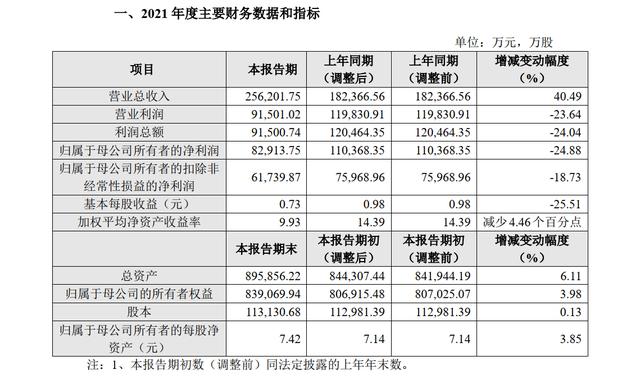

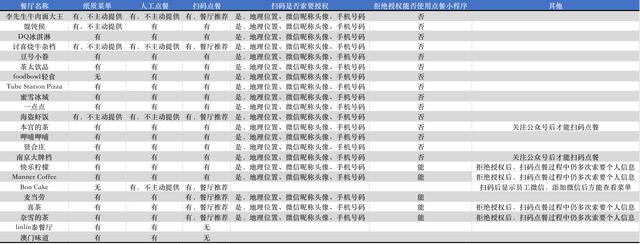

在本次调查中,贝壳财经记者走访了23家餐厅,其中21家店铺支持扫码点餐,5家店铺没有或不提供纸质菜单,20家店铺在扫码点餐时要求用户授权。在要求用户授权的店铺中,扫码后不需要提供手机号、地理位置、微信昵称头像等信息就可以继续下单支付的店铺只有5家,分别是快乐柠檬、漫咖啡、麦当劳、喜茶、乃雪的茶。

3家餐厅点餐调查汇总表。

其中,麦当劳点餐小程序提供了游客和会员两种登录模式。同意相关隐私条款后,就可以以游客身份点餐和付款了。快乐柠檬、曼地咖啡、喜茶、乃雪的茶这四家店,在后续的所有环节都会不断跳出理赔提示。比如Manner Coffee前后5次跳出弹窗,分别用于获取位置信息、微信登录授权、微信昵称头像和两个手机号。其他饮料店,如茶太饮品、DQ冰淇淋、蜜雪冰城、我们的茶,在记者拒绝授权个人信息后,无法继续使用小程序点餐。不过这些店铺都提供人工点餐服务。

方式咖啡小程序结帐界面授权申请。

除了小程序过度索取权力,关注微信官方账号后扫码点餐的现象依然存在。“我宫茶”和“南京大品牌店”提供的扫描下单二维码为微信微信官方账号,消费者关注微信官方账号后才能收到下单链接。

在南京各大品牌店关注微信微信官方账号即可获得订购链接。

另一家名为“Bon Cake”的甜品店,点了员工企业微信二维码的二维码。该员工告诉记者,加了他的微信后,会把菜单发过来。

Bon Cake专卖店工作人员发给记者的店铺菜单。

某小订餐程序技术提供商的产品介绍界面显示,自己的小订餐程序可以通过多种方式进行客户营销。一种是关注微信官方账号的点餐,锁粉,正确推广——强制关注微信官方账号点餐,对微信官方账号是一种强引流。后续定向推送活动、促销等优惠信息,每一次推送都是对顾客的刺激,大量活动“打脸”,容易让顾客心动,再次进店。此外还有通过授权获取用户信息进行后续营销等介绍。

在贝壳财经记者走访的21家支持扫码下单的店铺中,需要用户授权个人电话号码、地理位置、微信昵称头像的店铺比例达到了95.2%。那么这些信息是网上订购所必需的吗?

果壳财经记者以餐饮商家的身份咨询了上述点餐小程序技术提供商,并告诉记者,商家可以在应用后台自由设置认领小程序的程度。“即使得不到手机号、地理位置等信息,依然不影响客户下单”。此外,该技术提供商还表示,通过用户的授权商家,可以了解顾客的活动范围、年龄、联系方式、喜欢的饭菜等信息,从而在活动期间精准推送活动信息,吸引消费者复购。比如可以通过索要地理位置信息了解用户的常规活动范围,通过索要微信昵称、头像等信息定位个人用户,记录下单偏好,通过短信索要电话信息推送营销信息。

当果壳财经记者问及用户对个人信息隐私的担忧时,该技术提供商表示,“在使用小程序之前,用户会默认点击同意隐私条款。在很大程度上,我们被免除了责任”。

扫码订餐用户是否应该对手机号、位置等隐私信息进行授权?

有专家对果壳财经记者表示,消费者在扫码点餐时被迫过度授权个人信息,侵犯了消费者的公平交易权和自主选择权。也有专家认为,关键是商家要充分告知消费者所要求信息的使用目的,同时给消费者选择权。

扫码商家要求消费者授权个人信息,如手机号、个人位置等,是否合理?如何保护消费者信息?

北京盈科律师事务所律师孟泽东表示,我国《消费者权益保护法》明确规定,经营者收集、使用消费者个人信息,应当遵循合法、适当、必要的原则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,经消费者同意。但在现实生活中,消费者在选择扫码点餐时,往往会被强制授权商家的个人信息。一方面,这侵犯了消费者的公平交易权和自主选择权;另一方面,也过度收集了消费者的个人信息,增加了个人信息丢失和隐私泄露的风险。

另外,目前大部分应用都有收集用户个人信息的功能。根据我国《网络安全法》等相关法律法规的要求,运营商需要制定隐私政策,明确告知其个人信息的收集方式、保存期限、共享和转移等内容。随着小程序的运行模式和应用软件越来越一致,我国也对小程序提出了越来越高的监管要求。但在用户同意隐私政策后,商家的泛化信息收集模式既不符合我国《个人信息保护法》等法律法规的立法初衷,也不利于其自身的可持续发展。

南京信息工程大学法政学院教授姜杰对果壳财经记者分析。上海新出台的指引规定,订餐小程序的授权部分应当符合合法、正当、必要的原则,扫码订餐服务应当限定在处理目的的最小范围内。也就是说,如果不需要手机号就可以进行支付,那么扫码点餐所需要的手机号授权就超出了“点餐”目的的最低范围,所以不应该“强制”消费者对手机号进行授权。

但江杰认为,如果扫码点餐的处理目的是“点餐提升客服体验”,比如形成点餐记忆,那么下次来的时候,可以看到自己之前点过什么,赞过什么,所以适度主张权利是可行的。“只要商家提供多种订购方式,应该不会太苛刻。”

姜杰分析,首先,餐饮经营活动显然很难做到垄断,大多数场景下从业者和消费者的关系是平等的。其次,商家提供传统菜单、扫码等点菜选项。对于消费者来说,只要这些选项不明显增加自己的用餐成本,商家其实可以选择其中一个提供给消费者(而不是全部)。最后,对于商家来说,扫码下单不仅是为了节省服务人员,提高销售周期的速度,也是为了获取更多的消费数据,提高服务质量和商业利润。

针对目前市场上消费者反映的订购小程序“越权”问题,姜杰认为,与其说是“越权”,不如说是提供者的逻辑结构不够严谨。作为商家,应该说明授权后的使用范围和用途,给消费者提供选择授权与否的自由。另外,对于后续的营销信息推送,商家要提前给出明确的提示,给用户选择是否接收后期营销短信、电话等的选择权。,并表示退出路线。换句话说,商家和技术提供者要做两件事:一是说清楚,二是给他们选择权。“消费者担心滥用、未经授权的信息轰炸和意外的隐私泄露。所以政策法规的初衷是形成约束,让平等自愿的商业活动沿着安全可信的替代语境前进。”

姜杰指出,大数据分析本身没有优劣之分,关键在于如何使用。在商业活动中,用户画像本身并不是一件坏事。精准的服务,个性化的体验,是人类对幸福生活的梦想。“无论去哪里,食物都很贴心(没有会过敏的姜蒜),服务也很及时。这些都是人类对未来社会的理想。”

最后,姜杰认为,在数据已经是核心资产的时代,依靠唯利是图的商家或者专业知识有限的用户,甚至是制度规范来解决数据使用和数据安全的关系是不可行的。所以包括指南的字里行间,商家可以要求授权手机号,甚至地址,微信,但是一定要解释的简单明了,一定要给消费者充分的选择权。同时,技术发展的方向,可预见的未来,一定是这些数据会被使用,会公开透明,但消费者的身份会以一种极难破解的匿名方式存在。

新京报壳牌财经记者编辑周校对