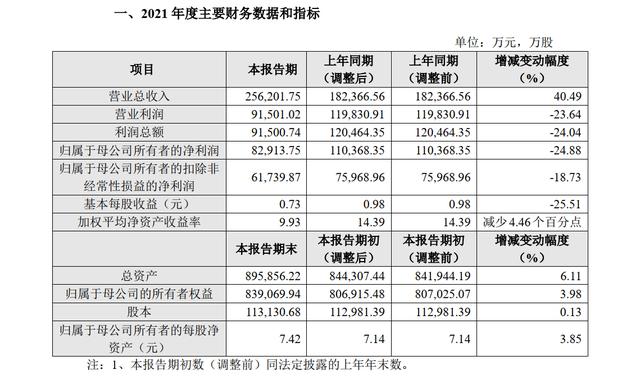

[描述给]

作者:张明东(单位:中国人民大学国学院)

儒林外史

刘旭(1949-2021),山西广灵人,考古学家。1975年从北京大学历史系毕业后,到山西省文物工作委员会考古队工作。1983年北京大学历史系考古专业毕业,留校任教。曾任北京大学考古文博学院副院长、党委书记。生前曾任中国考古学会夏商考古委员会主任。或主持陕西天马-曲村遗址、北京刘立河遗址、陕西周元遗址、周公庙遗址、河南登封王成刚遗址、禹州瓦店遗址等重要遗址的考古发掘工作。著有《金文化》、《夏商周考古发掘》、《夏商周考古》等。

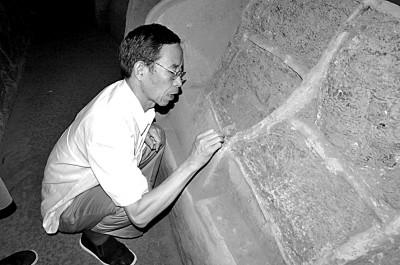

2016年4月,刘旭在安阳博物馆考察青铜器。

我的老师刘旭先生去世已经四个多月了。每每想到这些,我常常会恍惚,坐了很久,思绪万千,却不知从何说起。

2021年9月26日零时43分,刘旭老师在北医三院因病去世。直到晚上我才知道这个坏消息。当时正在参加校外的一个活动,脑子瞬间空白了。我周围的一切似乎都失去了与我的关系。虽然老师已经生病住院两年了,我也多多少少有所准备,但是噩耗传来,我还是接受不了。我在椅子上坐了几分钟,借口要出去,眼泪止不住的流了下来。

27日上午,我赶到北医三院和老师告别。沿着北医三院太平间狭窄的斜坡,悲伤再也抑制不住。凌先把他送回北大,许多师生站在西门外为他送行。在殡仪馆,闻讯赶来的师生们一一与他告别。珍妮·乔在他的骨灰盒旁边放下一把手铲,那是考古学家的象征。从1972年到北京大学考古系开始,刘旭先生投身考古50年,一手握粉笔,教书育人,一手握手铲,夏商周考古。他所有的成就都在于此。

2003年11月,作者(左二)和刘旭(右)在周元指导大学生考古实习。

一个

我跟刘旭老师学习迟到了。1999年,在同学的鼓励下,我报考了他的研究生。还好我通过了笔试,在复试的时候第一次见到了刘老师。

刘旭老师瘦瘦的,专注而明亮,说话的时候眼睛特别有神。他让我谈谈某个问题的研究现状,也让我谈谈自己的看法。他的声音不高,温暖柔和,略带山西口音。我陈述了我对那个问题的不同看法,至于我自己的看法,我支支吾吾,根本说不出话来。他笑着说,知道这些真好。基本材料不是很熟悉。不深入,当然不会有意见。这几句话一下子就把我的状态说清楚了:我为了应付考试,背了很多内容,但实际上并没有听懂。如果不透彻理解原始材料,找到问题的关键和核心,就不可能形成自己的见解。这大概可以算是刘老师给我上的第一课。

在我读研究生二年级的时候,刘旭先生安排我去河北邢台东圣遗址进行发掘。本次发掘以“祖彝迁邢”为题,由中国社会科学院考古研究所、河北文艺学院、北京大学三方合作。临行前,刘老师告诉我,参与发掘的有中国社科院的牛士山和河北所的段宏珍。他们做过大量的野外工作,有丰富的经验。他们到了工地,遇到困难要多征求意见,及时反馈。我从北京出发,在石家庄短暂停留,然后赶往邢台东的先贤。我们在村里租了一个大院子,开始了正式的发掘。

一个月后,刘小姐来到了工地。碰巧的是,我对刚刚出现在探索广场的一片废墟不知所措。刘老师一边下去探,一边拿起铲子刮土,询问情况。他判断这很可能是一个刚开始冒头的陶窑。随后的清洗证明了这一观点。他教导我,在判断遗物的性质时,不要孤立地看遗物,要注意平截面的组合。我们不仅要根据已有的遗迹与周围的遗迹进行联系,还要对相关的遗迹有一个直观的认识。比如陶窑要有操作间、防火门、窑床或炉排、排烟口等。,这样挖掘才能清晰完整。

本来刘旭老师被安排在邢台市区休息,但他坚持要和我们一起住在乡下,说这样交流更方便。于是,刘老师和段红珍、牛士山住在里屋,我和河北所的同志住在外屋。所有挖掘出来的陶器碎片都放在院子里。每天午饭后,刘老师给我看陶器。刘老师触摸和识别陶器碎片的技巧在考古界是很有名的。每次遇到典型的口沿、底或纹饰,他都会详细的给我讲解。接下来的几天,刘老师带着我们在邢台周边做了一次实地调查,了解相关的遗址,所有的沟、坎、田都留下了我们的足迹。这是刘老师第一次给我田野指导,提高了我对田野考古的认识和理解。

发掘表明,东圣遗址内有商代中晚期的遗存,为“祖夷迁兴”之说提供了年代学证据。我们成功地完成了任务。

跟刘旭老师读完硕士和博士后,去了中国人民大学工作,离北大不远,所以经常回学校跟刘老师聊天。到了吃饭的时间,我们就一起吃饭。当时北大西门外有一些小饭馆,经常是两个老师一个学生一碗面。后来他们经常去校园里的长春园食堂和勺子园。谈话内容五花八门,有时是关于考古新发现,有时是关于我的工作和生活。他经常讲自己的研究经验或者新发现的问题,叫我回去认真整理,写论文。

2019年9月,刘旭老师被确诊为肺癌。在他第一次化疗后的第二天,我就能在床上躺一天了。上午输液的时候,刘老师闭着眼睛,偶尔说话,主要是关于前段时间几个考古遗址的考察。住院前几个月,他一直在考古发掘现场。当时,他的胸部偶尔会疼痛,但他仍然没有离开现场。最近我经常在想,如果他早点去医院治疗,这个病能不能治好。毕竟我认识几个肺癌患者,后来都康复了。

那天下午,他专门讲了杜毅三代的考古问题,指出各种现象和变化,命我回去整理。他还告诉我,化疗前几天,他在病床上踢开前言,说“我已经答应别人了,但化疗后的情况我也不知道,耽误了也不好。”

两个

刘旭老师常说,田野考古是考古学的根和生命力。不做实地工作,就不能成为真正的考古学家。50年来,全国各地的许多考古遗址都留下了他瘦弱的身影。

20世纪70年代,在北京大学读本科时,刘旭老师参与了湖北黄陂盘龙城的发掘。他的工作日记和参观记录现在陈列在盘龙城遗址博物馆,是对考古学家最好的纪念。毕业后到山西省文物工作委员会考古队工作,参与了房山永固岭、大通、夏县东峡峰、沁水夏川等遗址的发掘工作。

1980年考入邹衡先生的研究生,回到北京大学。从那以后,他几乎每年都在田间跑,少则半年,多则几个月。

入学不久,邹衡先生就把他送到山西曲村参与发掘。留校后带学生在曲村遗址实习当家教。曲村是他工作时间最长的考古现场,持续了近20年。正是在曲村,他培养了一批从事田野考古的学生。

90年代中期,刘旭老师开始了北京房山刘立河遗址的发掘工作。这是西周燕国的都城遗址,也是邹衡先生极力保护的遗址。多年的发掘使他对刘立河遗址充满了感情。2018年,刘立河考古重新启动,他经常利用空业余时间去刘立河遗址,一方面指导新的发掘,一方面整理发掘资料。在重病的最后两年,他利用放疗和化疗的间隙,完成了房山刘立河遗址发掘报告的初稿。2021年12月19日,刘旭老师去世两个多月后,在一档电视直播节目中,几代古人回忆刘旭老师在的考古活动,与他共事多年的北京考古所赵先生在直播间流下了眼泪。

20世纪末以来,由于研究和教学的需要,刘旭先生先后参与了陕西周元和周公庙遗址、河南登封王成刚遗址、禹州瓦店遗址的发掘工作。2012年退休时,他以为野外工作会少一些,空闲时间会多一些。他打算系统整理自己多年的考古知识。但是,每年北京大学考古文博学院的老师都会带领一个野外实习,总是希望刘灿先生做家教。只有他在工地,他们才能安心。我在当地考古队的同事听说刘先生退休了,他们也请他在挖掘或在工地布置时指导他们。结果,原本的退休计划很快就成了汤,他还在考古现场忙碌着,甚至比以前更忙了。

刘旭老师早年生活很辛苦,身体不太好,常年胃病缠身。上世纪70年代,在方山永固陵发掘过程中,他病倒在工地上。在天马曲村、刘立河和周公寺等考古现场,他不止一次生病。只要身体好一点,他就会马上回工地辅导学生,答疑解惑。

刘旭老师说,这么多年,只有一次动摇过。那是在曲村考古现场,徐天金老师正在挖掘的墓突然坍塌。徐老师被埋地下很深,过了20多分钟才被救出送往医院。刘老师当时就郁闷了。当她回宿舍拿徐老师的换洗衣服时,辞职的念头闪过她的脑海。徐老师获救后,刘老师一如既往地投入到田间工作中。

多年的田野考古实践,让刘旭老师对田野考古现象的判断非常准确。根据他的指导,挖掘通常不会造成挖掘破坏。他还熟悉相关考古材料,对新材料的学术价值和意义有准确而深刻的认识。在参观发掘现场时,他会无私地把自己的观点告诉现场负责人,帮助他们分析数据,解决难题,顺利地准备考古报告。

他的学术研究从来没有离开过考古学。他的一生与考古紧紧联系在一起,他的心永远在田野里。在他生命的最后两年,他再也不能回到考古现场,但他仍然关注着新的考古发掘。他不止一次对妻子说,我又做梦去考古了。刘立河、周元、盘龙城、天马-曲村、房山二岭……他这辈子去过的遗址太多了,最舍不得的就是他的考古生涯。

2007年7月,刘旭在晋侯墓地发掘一号车马航。

三个

有学者说,刘旭老师是夏商周考古的“活字典”。这个说法是对的。

夏商周时间跨度长,内容极其复杂。能洞穿夏商周的文人凤毛麟角。刘旭老师在夏文化、商文化、周文化研究方面颇有建树。正如李先生所说,“他(刘绪)对几乎所有重大学术问题都有深刻的分析和见解”。

《淮上夏商文化研究》是刘旭先生在邹衡先生指导下完成的硕士论文。从某种意义上说,也是他的成名作,堪称考古论文的典范。本文从考古发掘资料入手,在微观研究的基础上探讨宏观问题,在考古学上夯实夏商并行发展的考古学基础。本文也为刘先生对夏文化、先商文化、商文化的研究奠定了基础。他的结论在今天仍然可以成立,并且被最近的考古发现进一步证实。

刘旭先生对夏文化的研究独具特色,包括夏文化的时代、分布和类型、早期夏文化、夏商文化的分界等。生活中的他为人随和,但在学术研究上从不否定自己的观点,有时甚至会主动出击。比如,他尖锐地指出,夏文化研究的现状看似热闹,实则虚火。再比如,他的论文《偃师商城——不准确的地标》是对偃师商城夏商分界唯一地标的反驳,发表后引起争议。随后发表了《关于偃师商城界碑不准的再讨论》、《关于夏商文化分界的思考》、《关于偃师夏商文化与西亳分界的若干问题》、《夏末商初都城解析之一——二里头遗址与

刘旭老师对商业文化有全面的研究,对商业祖先的迁徙、商业文化的起源、商业文化的分布、商业文化发展的阶段、商场的性质等都提出了独到的见解。如河南安阳环北花园村遗址发现之初,他通过对考古资料和传统文献的梳理,提出环北商城可能是何家城,并发表论文《环北花园村遗址与何家住宅》。一年后,在这个地方发现了一个大型商场,虽然这个商场的性质还在讨论中,但有

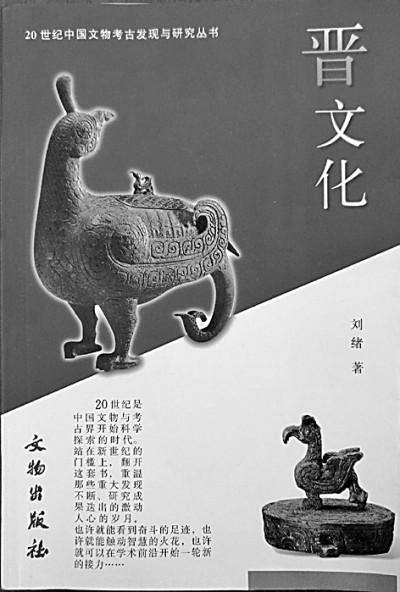

经过多年对陕西天马曲村遗址、北京刘立河遗址、陕西周元、周公庙遗址的考古发掘,刘旭先生潜心研究周文化,对先周文化、周文化、燕文化、晋文化有着系统而深刻的认识。除了在《夏商周考古》和《夏商周考古》两部专著中收录的论文外,还应邀撰写了《晋文化》,这是一部关于晋、三晋考古的综合性著作。遗憾的是,由于篇幅的限制,很多内容在发表的时候就被删除了,但这些内容都保留在了他的讲稿里。再如“周代墓地家族分析”,这是刘先生多年来一直关注的重要课题,对周代墓葬的发掘和研究具有重要的指导意义。本文还探讨了周代民族分布、殷遗民、周代怀柔治国方略等社会历史问题,在研究方法和学术取向上具有示范意义。

刘旭老师学习很努力。在考古现场发掘或调查时,他随时记录或勾画特殊或重要的现象,如果当时忙,事后还会进行补充。1976年房山二陵的调查发掘,是一次特殊年代的艰苦发掘,但他尽了最大的努力做实地工作,查阅了大量文献,做了非常详细的工作笔记。多年后,他忘不了方山二陵的发掘,写下了《方山二陵发掘与文明女王评价》一文,纪念一段他无法割舍的记忆。

刘旭老师善于学习,善于思考。他积累了很长的夏商周考古史,很多问题都藏在他的脑子里。当他在调查或阅读过程中遇到材料时,他往往能够融会贯通,并提出新的解决方案。“当我看到巴水峪元氏县出土的西周早期的青铜器铭文,铸有地名‘荆’和‘侯景’,我立即想到这可能与昭明公馆的‘大石’有关,于是我写了一篇短文《昭明公馆与元氏县青铜器》。只是孔子教人钓鱼。

刘旭老师在学习上是实事求是的。他的文章论据扎实,从不针对空做评论,也反对不切实际的猜想。他的三篇关于夏商周文化的长文,《夏夏文化探源》、《商文化纵横考》、《西周新疆考古考》,都是扎实的、实事求是的论文。有学者评价,刘旭老师的散文虽然平淡,但可读性极强,几乎都是扎实的干货。

刘旭老师一直主张考古三代一定要贯通夏商周,才能看清楚一些问题。在《谈一个与早期文明有关的问题》中,他对周代以前的非正常死亡现象进行了梳理,是从一个很长的时期来探讨中华文明起源的实证研究。在关注夏商周时期的同时,他认为有必要将新石器时代与秦汉时期联系起来。山西省考古研究所研究员田回忆刘旭先生的文章“刘旭先生的专业是夏商周考古,但熟悉新石器时代、秦汉”,可谓知己之论。

刘旭老师给我们留下了三部著作,《晋文化》、《夏商周考古发掘》、《夏商周考古》,以及他参与的关于天马-曲村遗址、北赵晋侯墓地、遗址、刘立河遗址的考古报告,都是夏商周考古的宝贵财富。中国考古学会夏商考古委员会对刘绪挽联的悼念恰如其分地概括为:

向大海学习,向大地学习,像天空一样教导,为考古而努力一生;

夏文化,商文明,周朝,致力于探索和研究民族历史。

四个

刘旭老师在北大工作近40年,教书育人,注重言传身教,有口皆碑。他经常说:“我生性保守,所以我讲课时必须有讲稿,这样我才能更实际。”他的讲义几乎每年都有新内容补充。他的讲座全面、系统、深入,所有的听众都受益匪浅。他讲课时,声音与平时谈话略有不同,声音抑扬顿挫,表达到位,声音充满感情,很受学生欢迎。每次其他学校的学生来参加。

刘旭老师性格温和,随和,容易接触。无论是在外地,还是在燕园课堂,学生有学习或生活上的问题都喜欢找他咨询,他也尽量抽时间一一接待。退休前,他的办公室在博物馆209室,经常有学生来咨询、谈心,他亲自把来访者送出办公室,挥手告别。

他的心里经常会想念学生,不仅是在校的学生,还有毕业多年的学生。在患病治疗的两年时间里,他整理过去的发掘资料,偶然发现了过去学生考古实习的资料,拍了一张照片发给他们作为纪念。每个收到照片的学生都会感受到无限的温暖。在我即将博士毕业的时候,就业形势比较紧张,他比我还着急。我工作多年还没买房,他急得连我的钱都想借一部分作为首付。在我人生的很多重要时刻,刘旭老师都为我付出了很多努力。

他总是为别人着想,从来不想麻烦别人。生病住院期间,他总是以各种理由劝阻朋友和学生不要去探望。偶尔有人来访,他往往会因为不能亲自送行而道歉。

刘旭老师不止一次说过,他之所以有今天的成就,要感谢他的老师邹衡先生。在曲村工地,从考古发掘到室内整理,邹衡老师几乎是手把手辅导他。邹衡先生被誉为“夏商周考古第一人”,在学术界也以要求严格著称。这就是为什么刘先生的考古研究打下了很好的基础。刘老师也是邹门弟子中著名的学者,曾获邹衡先生真传。

刘旭先生一生恪守尊师重德的传统,对邹衡先生充满敬意和感激。80年代末,邹衡先生到曲村遗址仓库整理资料。夏天非常热。由于预算紧张,邹恒先生认为电风扇太贵,不同意购买。有一次,刘先生去安出差,看到一个稍微便宜一点的电风扇,自费买了一个,从安带回曲村,放在邹衡先生整理资料的仓库里。20世纪80-90年代,刘先生还协助邹衡先生编写了天马-曲村考古报告,并撰写了周代地址。邹衡先生去世后,刘先生在一篇回忆文章中写道:“如果我没有向我的老师学习,我当然不会是今天的我。如果你说你在专业上有进步,在学业上有成就感,你会首先依赖于先生,受益于于先生。对此我一直有着清醒的认识,并深表感激。”

刘旭老师对北大考古学的创始人苏先生有着同样的敬意。退休后,他接受了整理苏先生的讲稿和手稿的工作。大约四五年的时间,他精心整理了一包又一包的资料,出版了苏先生的《战国秦汉考古》手稿和另外三层。他说:“苏先生是我的老师。整理苏先生的遗产是我的职责。”

刘旭老师为人温柔善良,但内心也有正直的一面。他曾经跟我说过某单位博士生导师的评聘,连续两年请他当外聘审计,都是同一个学者评的。他认为这是目前非常活跃和有成就的学者。他不仅是这个单位的领导,在国内也是。升职应该没有问题,所以他认真填写了推荐书。不幸的是,连续两年,这位学者都被称为孙山。他感到奇怪和愤怒。第三年,单位联系他做外聘审计专家时,刘先生没有同意。他说,这样的复习显然和学术无关,我也不想和他们合作,浪费时间和精力。

刘旭老师对生活充满热爱。即使在生病住院期间,他也经常向大家传达他对生活的热情。他会走一走,捡几片树叶,摆成跳舞的姿势,给大家拍照。这位舞蹈演员姿态优美,充满活力。他多才多艺。年轻的时候,他是标准的文艺青年。他精通各种乐器,擅长绘画和书法。他年轻时的画在家乡受到高度赞扬。他的侄子曾经说过,如果我的叔叔没有从事考古研究,他现在可能是一位著名的画家。他投身考古工作后,依然保持着篆刻的爱好,把自制的名家印章刻在赠送给朋友的作品上。

刘旭老师身上散发着一种独特的精神魅力,每一个和他有过交往的人都觉得自己是一个春风,或许可以称之为君子之风。古人有德、功、三仙之说。刘舒老师认为这是理所当然的。

现在,老师走了,半夜醒来,只有眼泪掉下来。好在老师的作品还在,老师的考古生涯还在。我这一代要勤奋,不辜负老师的教导和培养。

本版所有图片均由作者提供

《光明日报》(2022年2月17日第11版)

来源:光明网-光明日报