广义的现代版中式服装,大致分为有落肩量的中西结合式和无落肩量的纯中式两种结构,特征上呈现两多:①多在制版时采用前后上平线平齐(即腰节差折中)的处理方法;②领身多为立领。

据此,原始的、保守的中式领口制版方法可采用“西式开领,上平互补,转化成图”的思路进行操作。

领身全部在颈部的立领结构,领头高了会卡喉,要将前直开领加深,如领深也高了还会勒脖,不但要将前直开领加深,且要将前后横开领加大,同时要调整领脚在颈肩点处的倾斜程度。领口的设计,是中式服装版型设计的一项重要内容。

模糊设计、定量设计是业界常态,我一直想传递一个信息,制版的关键,不是将数据(规格)适用于平面,而是将公式(规则)体现于数据。简言之,就是数据来源的设计,什么时候告诉你身高、体重及款式要求,你的数据就出来了,那恭喜你,你已深入到制版的乐趣中了。

言归正传,领口的确定方法,常用的有两种方法:一种是领围确定法;一种是胸围确定法。

领围确定法常以N/5±定数计算;胸围确定法常以B/20±定数计算,这样设定公式的目的是保证了领围档差值1cm。

知道这些是远远不够的,领口的设计是以小见大,以一带十的综合设计,涉及到体型、款式风格、领身宽窄等诸多因素。

以男体175/92A为例,经反复实践证明,中式汉服服装领口应采用如下公式:

设胸围=B,领围=N,领宽=D,则前横开领=[B/20+3]+[0.3x(D-4)],前直开领视款式而定。

后横开领=前直开领-0.8,后直开领=[0.021B/2]+[0.1X(D-4)]

公式中B能够体现款式松量,使开领与衣身风格配套、比例协调;公司中D能够反映领身造型,使开领与衣领互为作用,完美结合。开领公式的设定,其实就是两部分,一是常规领值,二是增量领值。

常规领值体现开领大小与胸围有关,增量领值反映开领大小还与领身宽窄有关,几个常数的设置则把规则与人体结构紧紧相连,可见问题的重心不是我们对公式的死记,而是我们要了解--为什么要把公式设置成这样?公式中的数值大小为什么要设置成这样?

这不是捕风捉影,更不是拼凑迎合。这是学问,“两规”的学问。两规:一是规格,二是规则。规格是基础,是数值;规则是手段,是公式;只知规格,没有规则,是削是适履,碰命打彩;只有规则,没有规格,是无本之木,空中楼阁。规格与规则相辅相成等量齐观。

①“九二胸围七八腰,三七点八颈围包”,这是我们对男标准体175控制部位数值的简略概括。具体到领口设计,我们要用到净胸围B=92,净领围N=38。

②“4.9”是我们对于男标准体颈部特征的概括。4代表净体中颈根离颈中4cm左右;9代表净体中颈肩点处颈部侧面与垂向成9°夹角。

③一般情况下,男性标准体前后腰节差恒定在2.5cm左右,即前上平线低于后上平线2.5cm,后直开领大小约为后横开领大小的1/3。

④“17,22,005”是我们对于基础领窝的定量描述,即在确定基础领围值N的情况下,基础领口前、后横开领=0.17N,前直开领=0.22N,后直开领=0.05N,保持这样一个比例,与人体颈部结构基本吻合。

这几条是我们每个制版工作者必须牢记、熟记、活记的内容,这是每个致力于制版工作人员的硬指标。

下面我们就一一剖析“硬指标”在公式中的应用,先看常规领值部分。

B/20适应领大挡差1cm,+3是为与领围计算法数值吻合(暂不考虑领身宽窄对领口大小的影响)。

同为净值时,175A男标准体,以领围计算法,后横开领=N/5=38/5=7.6CM:后直开领=0.05N=38x0.05=1.9cm。

以胸围计算法,后横开领=B/20+3=92/20+3=7.6cm:后直开领=0.21B=92x0.21=1.9cm。保证了数值的一致性,用成品胸围B确定领口,是考虑到这样得到的数值已经兼顾了松量设计。

再看增量领值部分。

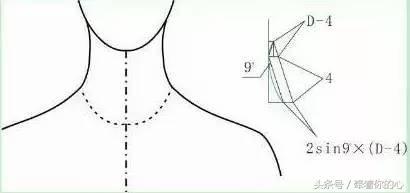

增量领值是指在常规领值外,横开领(直开领)的加大量。(D-4)为领身宽的增量,人体颈测面又成角9°,增量是4cm之上,即颈中腰之上。颈中腰之上颈侧面成倒斜,反映到横开领增量上为2Xsin9°X(D-4).而 2Xsin9°+0.3;直开领增量为其横向增量的1/3,故为0.1x(D-4),如图所示:

中式领口后横开领比前横开领少0.8cm,是上平线互借使然,由西到中转化时可多揣摩,多总结。

衣为人穿,以人为本,是我们制版的灵魂,一直要紧紧围绕,时时体现,只有这样,服装才有可能形神兼备,韵味无穷。

知女若男,道理亦然,晓中通西,就简去繁,只要我们认真读了,实际用了,消化贯通了,各种领口的开法将会科学,规范,做到有据可依,有理可循。

若文以名理,总结为示路。实际应用中,无须如此繁琐,取一坐标[x,y],x代表前横开领值,Y代表后直开领值。但必须要明白其原理。