人到中年,连喝口水都会发胖。

这句话很可笑

有多少人“扎心”

事实上,变胖确实有一个“分水岭”

很多人过了这个年龄就开始发胖了。

你要注意了!

胖“分水岭”——25岁

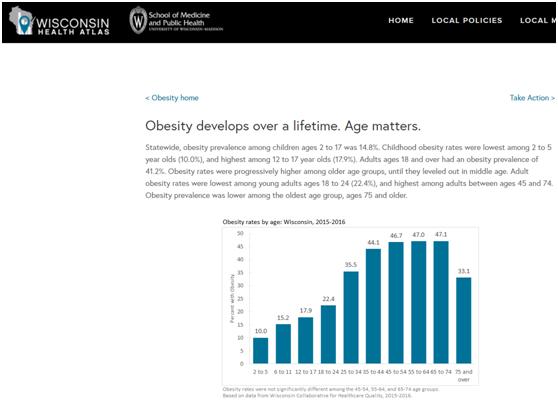

美国威斯康星大学麦迪逊分校医学与公共卫生学院发布的调查显示,青少年时期整体肥胖率较低,成年后开始增加。数据显示,18-24岁的肥胖率最低,仅为22.4%。25岁是一个“分水岭”。从25岁开始,肥胖率飙升,45-74岁肥胖率最高。

①

虽然这项研究是在本地进行的,不同人群肥胖的年龄存在一定的差异,但一般来说,青春过后,随着年龄的增长,更容易发胖。

为什么年纪越大越容易胖?

一个

脂质周转率下降

2019年,国际顶级医学杂志《自然医学》发表研究表明,随着年龄的增长,人体的脂质周转明显下降,而当脂质周转下降时,如果不节食,男性的体重平均会增加20%。

②

组织中脂质周转的减少意味着脂肪储存的速度比脂肪消耗的速度快得多。

2

肌肉萎缩,新陈代谢下降

随着年龄的增长,人的肌肉量普遍下降,在20-50岁之间大约有10-15%的肌肉流失。

③

肌肉是人体葡萄糖的最大消耗者,肌肉的多少可以决定人体的基础代谢。失去它意味着体内大量葡萄糖没有地方消耗,能量代谢的速度会大大降低。所以肌肉量减少。如果你再吃同样的食物,体内会储存更多的能量,从而导致体重增加。

三

饮食越来越不健康。

随着年龄的增长,或者工作、娱乐的需要,人的饮食习惯随着年轻而改变,高能量食物吃得越来越多,导致能量摄入增加。

四

久坐,运动量减少

小时候即使不刻意锻炼,平时在家和学校也会有一些活动。在长时间工作或有了自己的家庭后,越来越多的人成为“久坐者”,他们可能几个小时都不走路,这导致能量消耗和脂肪在体内堆积。

五

经常熬夜,睡眠少。

睡眠实验结果表明,如果一个人连续两个晚上睡眠不足4小时,瘦素水平会下降18%,饥饿激素会增加20%。瘦素的作用是抑制食欲,减少能量摄入,增加能量消耗,抑制脂肪合成。睡眠不足,瘦素减少,会增加肥胖的风险。

胖,真的很危险!

一个

患老年痴呆症的风险增加了两倍。

肥胖是老年痴呆症的危险因素之一,尤其是中年肥胖会大大增加风险。牛津大学2014年的一项研究表明,三十多岁的肥胖者患痴呆症的几率是正常人的三倍!40岁时肥胖风险降至70%,50岁时降至50%。专家认为,肥胖会增加患老年痴呆症的风险,这可能与血管硬化和高血压有关。

④

2

心血管发病率增加

2019年,华中科技大学的研究团队最近在《英国医学杂志》上发表了一项研究,探索了生命不同时期体重变化的死亡风险。

⑤

结果显示,与正常体重相比,从25岁到中年(平均47岁)由非肥胖变为肥胖的人,总死亡风险增加22%,心脏病相关死亡风险增加49%。而早年肥胖,中青年体重减轻的人群,死亡风险没有明显变化。如果到中老年才变成非肥胖,总死亡风险仍会增加30%,与心脏病相关的死亡风险会增加48%。

课题组提醒,25岁以后保持正常体重,尤其是防止中年体重增加,对防止老年过早死亡非常重要。

三

糖尿病的发病率高出2倍。

中年以上的肥胖者是二型糖尿病的高危人群。超重和肥胖患者的二型糖尿病发病率比正常体重患者高2-5倍。尤其是腰围比体重增加更危险,是胰岛素抵抗和糖尿病的最大杀手之一。

控制重量

为了更好的掌控健康和生活。

吃

均衡饮食,七分饱

吃七分饱不仅可以避免肥胖,还可以减轻身体负担。此外,在饮食上,酒精、含糖饮料、烧烤和油炸食品也要减少。

注意减少饮食中隐形糖和隐形盐的摄入。饮食原则是:低能量、低脂肪、适度蛋白质饮食,吃足够的蔬菜和水果,限制热量摄入。

移动

增加锻炼

到了中年,男性的运动量普遍减少。我们国家符合要求的全民锻炼率很低,几次全国调查基本都在百分之十以上。但即便如此,在经常参加锻炼的人群中,应该是最需要锻炼的中年人,却是锻炼率最低的人群。

⑥

所以中年人不能少运动,每天多走路,少坐电梯,少坐公交车。此外,慢跑、游泳、骑自行车等。都是很好的增强心肺功能的有氧运动。如果条件允许,还可以增加一些抗阻和增肌运动。如果你有更多的肌肉,你可以燃烧脂肪。

睡眠

不熬夜,保证睡眠质量。

睡眠不足会影响人体正常的新陈代谢,所以充足的睡眠很重要。如果因为工作或客观原因偶尔不能保证睡眠,可以通过睡觉时保持黑暗环境来保证睡眠质量,也可以找时间多睡午觉。

参考文献:1。一生中的肥胖发展。年龄很重要。

2.P. Arner、S.Bernard、L. Appelsved等。脂肪脂质周转和体重的长期变化。自然医学。第25卷,第1385-1389页(2019)。

3.胰岛素抵抗发展中的生活方式和衰老效应——通过调节细胞因子和HSP70激活肌肉作为对抗胰岛素抵抗的策略。

4.中年肥胖会增加患痴呆症的风险。老年痴呆症协会。英国。2014年8月20日。

5.陈晨等,《成年体重变化与全因死亡率和病因特异性死亡率的关系:前瞻性队列研究》。BMJ,2019。

6.2017-05-08环球杂志《王陇德:建设健康中国关键是提高“到位率”》。

来源:邵逸夫医院综合自我健康时报