晓凤

在近代“知识与制度转型”的时代,大量的西方舶来品或直接或通过日本传入中国。知识的爆炸正好符合中国人迫切的转型需求;新旧系统的过渡也为新知提供了发挥的空间空。因此,国家、社会和个人都不同程度地接受甚至创造了新知识。这个过程给后人留下了很多具体的话题来讨论。

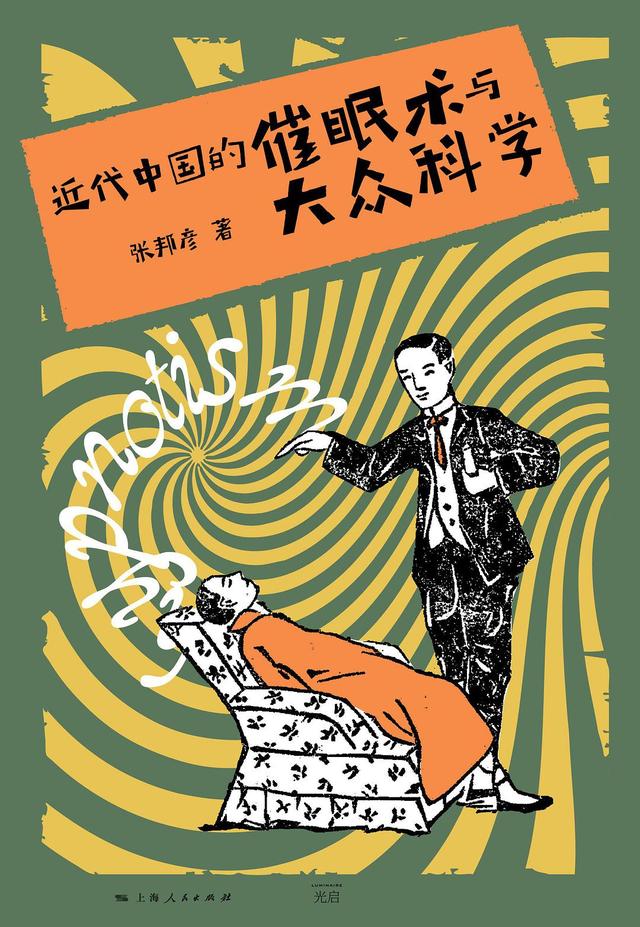

在时代危机的刺激下,“幸运”的进口产品在官方支持下得以迅速推广,如教育、西医、农业等。相比之下,有些进口产品就没那么幸运了,比如催眠。催眠传入中国,与其他新知识的传入大致同时发生,但处于国民关注的边缘,甚至遭到抵制和打压。催眠与现代中国科普回归历史场景,梳理和反思这一新知识在传播中面临的尴尬。作者张邦彦先生敏锐地意识到了这个角度。既然催眠已经被上层社会所忽视,那么它正好提供了一个机会,可以考察“大众”是如何自下而上地发挥主体作用的。作者关心“科普”,有强烈的问题意识,精心布局史实和相关理论,构建了“科普”如何塑造“科学”的历史叙事,既再现了现代催眠的历史盛衰,又有在历史视角中为今天的读者揭开催眠之谜的作用,使阅读过程充满获得感。

张邦彦,《现代中国的催眠与科普》,上海人民出版社,2021年11月。

笔者在阅读和研究这本书后的印象是,催眠的尴尬在于“学”不如“术”。这是从当事人的角度。相比之下,作者更感兴趣的是那些催眠倡导者的实际言行。判断一门新知识是不是“学”,应该有一些标准,比如是否有成熟的知识体系、学术社团组织、专门的从业者,是否能纯粹地(至少是为了追求)在知识体系中积累和更新。从这个角度来看,清末民初的催眠确实先天不足。正如作者在引言中指出的,西方催眠的发展经历了一个多世纪的知识演变,而东亚的催眠是在19世纪下半叶被压缩并涌入的。那些积极投身催眠的先驱者,并不是学术界人士,大多只有日本留学经历,甚至连留学经历都无从考证。他们赖以传播的思想,多是从日本传过来的二手知识;他们的活动缺乏政府和大学的支持,所以他们不得不自己组织起来。直到1937年,个人团体才正式注册。

他们为“写新诗”做出了积极的努力,如自发成立社团、写书以示与“江湖骗子”的不同,积极规范催眠实验和个案报告的形式和程序,以强化自己的“科学”观。特别是在第四章中,作者追溯了催眠、灵性和心理学的相互影响和共同进化,并上升到跨学科影响的高度,试图证明催眠术倡导者试图建立一个融合催眠和灵性的解释框架,他们的思想交融并划界灵性,进而影响“大学科学”,他们甚至在“科学”和“精神”的两极分化中“隐约揭示了第三种”。

但从实际表现来看,催眠行为更倾向于“技术”,即催眠的应用性和工具性压倒了学习的合理性。一方面,催眠本身是用来治疗的。另一方面,也有这些倡导者的积极构建和必要性。他们不一定能埋头学习,而要考虑吸引受众、自我包装、满足业务需求等现实因素,比如他们借用“博士”等职称,这反映了他们需要向职业身份靠拢;他们还将与政府合作,将催眠作为一种全国性的工具。例如,如第70页所述,鲍受上海军事当局的委托,使用催眠术获取口供。在别人看来,催眠往往与政治手段、犯罪手段、表演、灵异等有关。,这些都在观众层面强化了催眠的“技术”属性。有时“技术”的成功完全取决于使用者的道德动机。难怪催眠一度被压制和排斥。都说“真理越辩越明”。催眠在科学与玄学的辩论中“持续在场”,却“缺席辩论”。正如作者所指出的,催眠术倡导者“经常不准确地使用科学概念,许多猜测和实验都是站不住脚的”。催眠后来的没落,恐怕离不开自身知识体系的严重损伤。

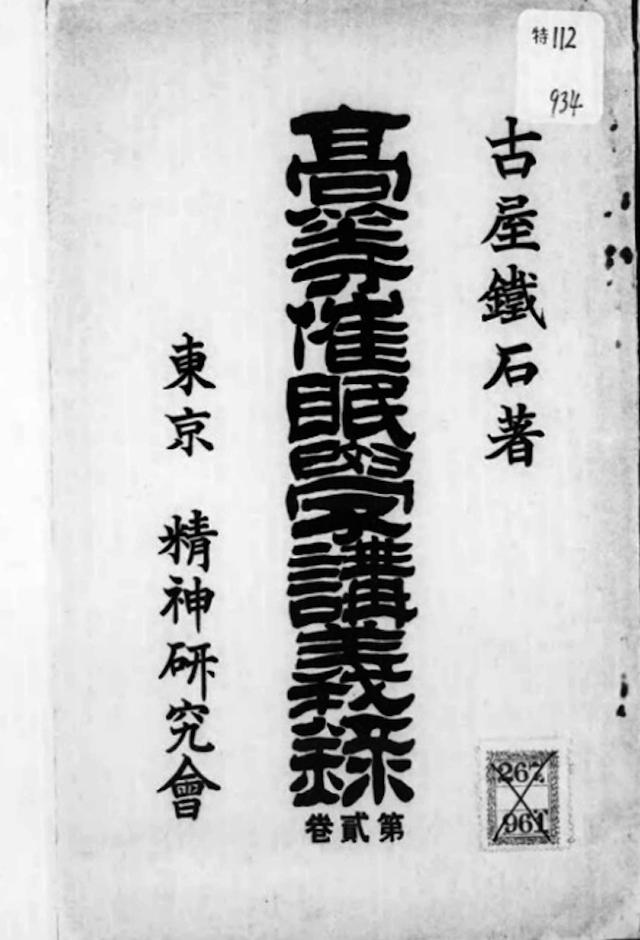

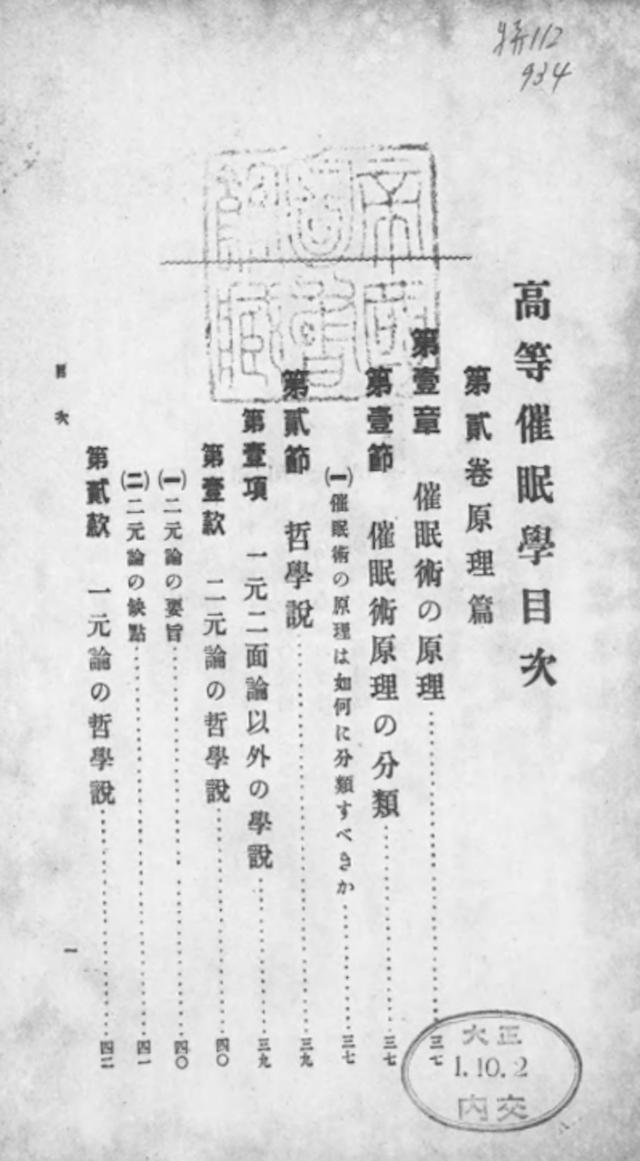

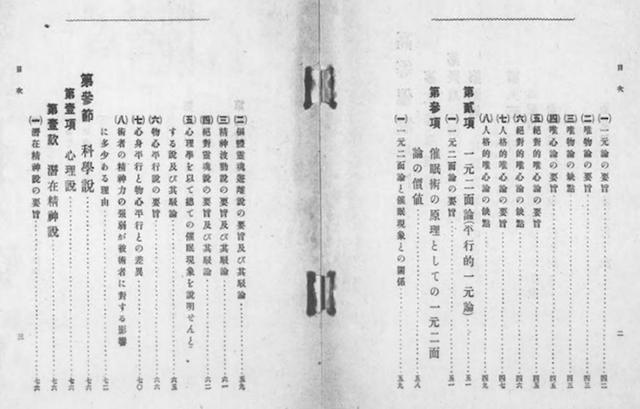

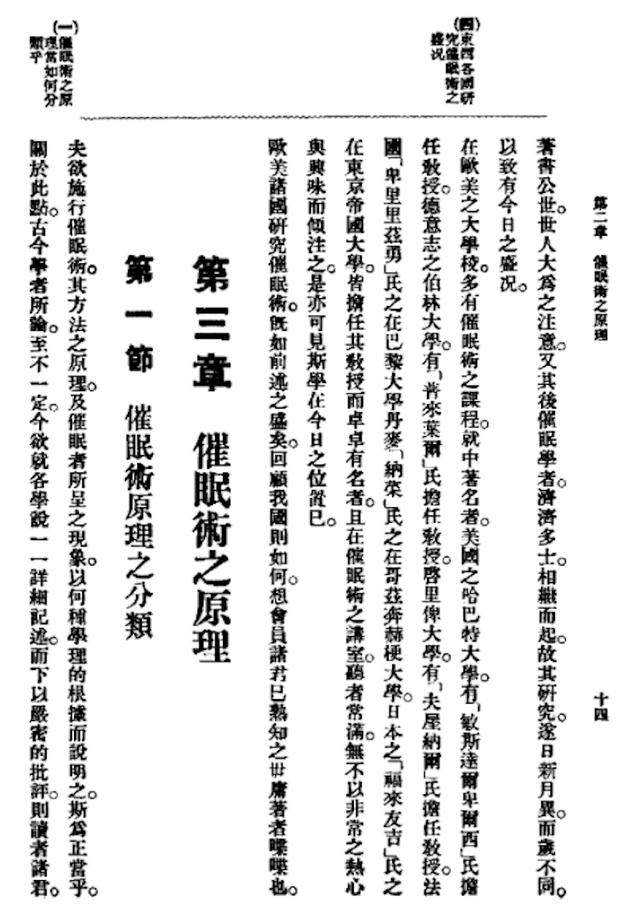

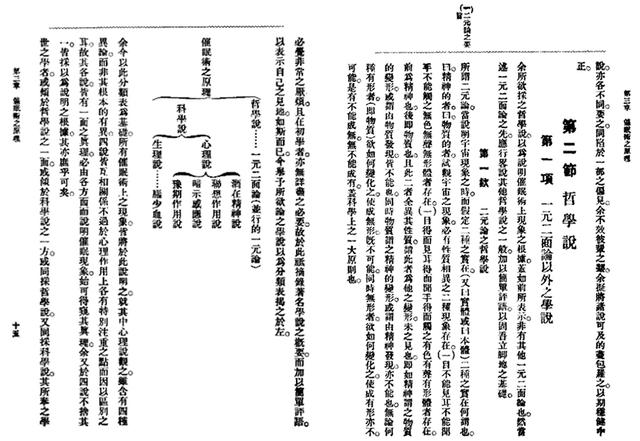

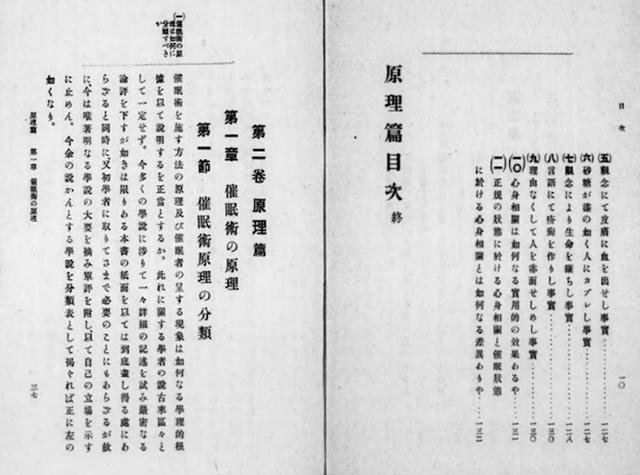

110-111页的三幅插图非常有趣,可能反映了这个问题。三张图来自三部催眠文献的书页,分别是日本古屋哲彦的《高级催眠讲义》、《包的《催眠函授讲义》、《唐心语最新实验催眠讲义》。可以看出,这三个页面非常相似。《催眠与近代中国的科普》指出,国内的催眠师倡导者“善于将日本的资源系统地转化为社会自制的讲义,并模仿日本常用的教科书样式...有时我们甚至发现两个学会的讲义高度重叠”。

但作者似乎并没有对文本进行进一步的比较,只是提到了“大概是指全部”。实际上,包甚至其他人不仅是“借鉴”,而且大概率是抄袭。在日本国会图书馆的数字馆藏网站上,可以看到《高级催眠讲义》第二卷的全文,以及第六卷的内容。通过目录与部分页码的对比,可以推断包在日期间将几卷《古宅讲义》收集成册,并以个人名义出版。顾的《讲义》出版于1912年,的《讲义》出版于1915年。发行的地址是日本神户,时间和地点的逻辑也是一致的。

高级催眠讲义,第二卷,扉页(来自日本国会图书馆)

高级催眠学讲义目录(来自日本国会图书馆)

包函授《催眠学讲义》封面及版权页

包的《催眠学函授讲义》在原书中没有目录,但在古籍网上有该目录的文字版。通过比较可以看出,它与古宅铁石的《高等催眠学讲义目录》基本吻合。

包的《催眠原理》函授讲义中有几页与古宅《高级催眠讲义》高度相似。

在《古屋铁石高级催眠学讲义》第六卷目录中也可以看到,原书附有“成员实验报告集”,即日本各地个人参与者的实验报告。这种做法恐怕也是《中国现代催眠与科普》135-143页提到的“实验报告”的由来。这本书的“参考资料”只列出了《高级催眠讲义》第二册,没有列出第六册。

《古屋铁石》第六卷《高级催眠学讲义》部分内容(摘自日本国会图书馆页)

以上情况反映了国内催眠术倡导者“写新诗”的早期情况。包的书只是众多参考日本文献的中国著作之一。如果能对这些文献做进一步的文本比较,或许能启发其他问题:这些国内催眠倡导者在介绍日本二手知识时,有没有转型或创新,有没有做出本土化的努力?上述高度重叠的情况是前期独有还是贯穿始终,他们的知识结构在前期和后期有没有明显的变化?我们甚至可以思考,在西方催眠理论通过日本或者直接传入中国的时候,中国的这些倡导者是促进了还是抛弃了西方催眠理论。这些细节,如果是实质性的,应该有助于丰富和完善“低层次”努力的叙述。作者在第四章第158-159页已经提到,1920年代以后,催眠学会仍然与日本保持联系,但理论上对日本的依赖越来越少。一些机构开始积极接触欧美精神机构,他们从日本和欧美学到的理论养分并不相同,但这方面并没有发展起来。

催眠与中国近代科普能够把缺乏系统性、连贯性、一致性的史料拼凑起来,克服史料的缺陷,描绘出中国近代催眠的图景,实属不易。部分史料存疑,作者本人提出。比如中国灵修研究会,号称有近10万会员,就比较可疑。作者在105-106页对此进行了分析。这可能反映了一个问题。催眠师留下的材料难免有自我标榜的意图。如果没有足够的其他史料来佐证,这些“自述”拼凑出来的“下层”的努力,多少会从“真相”上打些折扣。此外,这些催眠倡导者的人生经历绝大多数无法考证,对他们的人生也不太了解,留下了一些遗憾。比如近代的乡村教育者很多,但参与者的知识结构和行为动机差异较大,导致活动水平参差不齐。以此类推,不同的提倡催眠甚至演绎“科普”的个体,必然会有类似的情况。例如包、余等。都是广东省钟山县人。这背后的地理因素是否起到了作用,他们的具体动机是什么,他们之间是否存在理念上的差异,这些都留下了想象中空的鸿沟。

整本书在年表的表达上似乎没有统一性。比如第28页的“1880年代”应该是“1880年代”,其他68、101、138、139、153、220、221页等等。有类似的情况。

参考文献分为史料、论文、专书三部分。其中“史料”的数量最多是笼统的,也可以根据文献的性质进一步分类整理。更有甚者,独家列出了引自《心灵》、《心灵文化》等民国期刊的文章,而引自《人民日报》、《光明日报》、《申报》、《大公报》、《教育世界》、《家友》等报刊的文章却没有列出,只列出了报刊的名称。

编辑:彭珊珊

校对:蒙銮